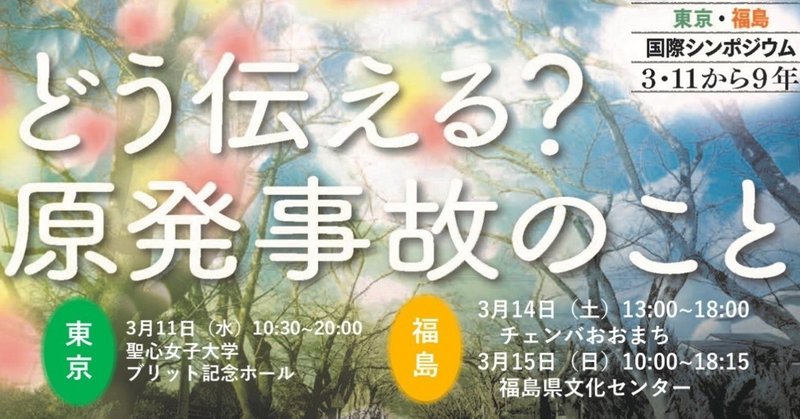

3.11から9年 どう伝える? 原発事故のこと

今日、打ち合わせをしてきました。

来月の11日は東京、14、15日は福島で、FoE Japanのシンポジウムで展示をさせていただきます。詩集『紅』の原画を15点、全て展示します。また、絵本『楽園』の販売、缶バッジ等グッズの販売も若干行なう予定です。

http://www.foejapan.org/energy/fukushima/200311.html

【東京】

2020年3月11日(水)10:30~20:00

聖心女子大学 ブリット記念ホール

(東京メトロ日比谷線広尾駅 4番出口から徒歩1分)

プログラム(予定)

セッション1(10:40~12:10)「福島の今」

避難・帰還・居住、原発事故後の人々の選択と福島の今を考えます。

パネリスト:福島市に居住するお母さん、長谷川健一さん(飯舘村)、大賀あや子さん(大熊町から新潟県に避難)

セッション2(13:30~15:00)「被ばく労働)」

被ばく労働問題を追うメディア関係者、原発労働者とともに、被ばく労働の現実に迫ります。

パネリスト:ごぼうさん(原発作業員)、あらかぶさん(原発作業員)、ウラジミール・セドニョフさん(元チェルノブイリ原発収束作業員)、片山夏子さん(東京新聞記者)

セッション3:(15:30~17:15)「どう伝える? 原発事故のこと」

原発事故を次世代にどう伝えていけばよいのでしょうか?教育現場での葛藤や取組を中心に紹介します。

パネリスト:後藤忍さん(福島大学准教授)、小山貴弓さん(みんなのデータサイト事務局長)、崎山比早子さん(高木学校)

ライブ(18:00~18:20) 原発ゼロノミクス

セッション4:(18:30~20:00)「私たちがつくるエネルギーの未来」

エネルギーシフト実現に向けて歩みつつあるドイツのゲストとともに、今後のエネルギーや社会のあり方を考えます。

パネリスト:ベルント・フォスさん(独シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州議会議員)ほか

参加費

全日:1000円、セッションごと:500円

避難者の方、障がいのある方、学生、FoE Japan会員は無料

申し込み

https://www.foejapan.org/event/311sympo_form.html

【福島3/14】

2020年3月14日(土)13:00~18:00

チェンバおおまち3F多目的ホール (福島市大町4-15)

プログラム(予定)

パフォーマンス 長針真奈美さん(ベルリン在住)

チェルノブイリ原発事故後の経験

アレックス・ローゼンさん(IPPNWドイツ代表)

ウラジーミル・セドニョフさん(元チェルノブイリ原発収束作業員)

ドイツのエネルギー政策

ジルビア・コッティング=ウールさん(ドイツ連邦議会議員)

若者たちの国際交流

マルティン・カストラネクさん(キール在住)と福島の大学生

短編映画「東電刑事裁判 動かぬ証拠と原発事故」上映

参加費無料/申込み不要

【福島3/15】

2020年3月15日(日)10:00~18:15

福島県文化センター(福島市春日町5-5)

プログラム(予定)

セッション1(10:10~12:00)「福島の今」

パネリスト:武藤類子さん(三春町在住)、青木美希さん(朝日新聞記者)、糸長浩司さん(日本大学生物資源科学部 特任教授)、菅野哲さん(飯舘村村民)

セッション2:(13:00~14:30)「原発事故避難のこと、健康のこと」

パネリスト:菅野みずえさん(浪江町から兵庫県に避難)、種市靖行さん(桑野協立病院非常勤医師)

セッション3:(14:45~16:30)「どう伝える? 原発事故のこと」

パネリスト:後藤忍さん(福島大学准教授)、ほか

セッション4:(16:45~18:15)「私たちがつくるエネルギーの未来」

パネリスト:ベルント・フォスさん(独シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州議会議員)、菊地穂奈美さん/郡山地方農民連 ほか

参加費無料/申込み不要

主 催

FoE Japan、ピースボート、フクシマ・アクション・プロジェクト

後 援

パルシステム生活協同組合連合会、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、生活協同組合パルシステム東京、生活クラブふくしま、ドイツ大使館、ベルリン市

協 力

聖心女子大学グローバル共生研究所、フリードリヒ・エーベルト財団 みんなのデータサイト、ふくしま地球市民発伝所、ふくしま30年プロジェクト

協 賛

アーユス仏教国際協力ネットワーク、飯舘村放射能エコロジー研究会、開発教育協会、国際環境NGOグリーンピース・ジャパン、原子力規制を監視する市民の会、原子力市民委員会、原子力資料情報室、原発事故被害者団体連絡会(ひだんれん)、原発事故被害者の救済を求める全国運動、さようなら原発1000万人アクション、首都圏反原発連合、高木仁三郎市民科学基金、東京・生活者ネットワーク、日本国際ボランティアセンター、パタゴニア日本支社、避難の協同センター、未来の福島こども基金、株式会社ラッシュジャパン、JIM-NET(日本イラク医療支援ネットワーク)

問合せ

FoE Japan

TEL: 03-6909-5983 E-mail:: info@foejapan.org

【ゲスト・プロフィール】

長谷川健一さん(飯舘村村民、元酪農家)

原発事故当時、飯舘村前田地区の区長。同年8月、伊達市伊達東仮設住宅に避難。村民の約半数が申し立てた原発被害糾弾飯舘村民救済申立団の団長を務めた。現在は、飯舘村に帰還し、そばの栽培など農業復興に携わる。

大賀あや子さん(大熊町から新潟県に避難)

1990年東京から「福島Ⅱ-3運転再開を問う住民投票実行委員会」等の活動に通う。94年いわき市内で農業研修。95年より双葉郡内で在住、在勤、自給農。2010年より「ハイロアクション福島原発40年実行委員会」事務局。311後、関東、福島県内を経て、新潟県阿賀野市で避難生活中。新潟県内の避難者支援や「避難の権利を求める全国避難者の会」に参画。

ウラジーミル・セドニョフさん Vladimir Sednjow (ベラルーシ、元リクヴィダートル)

1957年、ミンスク近郊のクルプキに生まれる。チェルノブイリ原発事故後、事故炉にて収束作業に携わる。火力発電技術士。1986年の事故時は26歳で2人の子どもがいた。1986年11月よりリクヴィダートルとしてチェルノブイリ原発の熱供給室や配管系統の作業を担当する。その後、ミンスクの原発を火力発電に改築する際に責任者も務める。

あらかぶさん(元原発作業員)

北九州在住、鍛冶工、42歳。の2011年10月、福島・東北の復興のためにとの思い から、福島へ。東電福島第一原発の収束・廃炉作業のほか、福島第二原発の補強 工事、九電玄海原発の定期検査に従事する。2014年1月、危険手当の不払いを契 機に福島から帰った直後、電離健康診断で白血病が判明、入院治療。収束・廃炉 作業で初めての被ばく労災が認定される。現在、東電・九電を相手に損害賠償請 求裁判を闘っている。

ごぼうさん(元原発作業員)

2012年はじめより約10ヶ月間、イチエフの下請作業員として働き、通算被ばく線 量は約20mSvに達した。主に作業から戻った労働者の汚染状況を計る業務に従事。 元請と所属会社の契約の関係で解雇され、危険手当未払いや偽装請負等を巡り労 働組合を通し争う。現在は「被ばく労働を考えるネットワーク」に所属し、原発 関連の労働者の問題解決に取り組んでいる。

片山夏子さん(東京新聞記者)

中日新聞東京本社「東京新聞」の記者。埼玉新聞で主に埼玉県警を担当し、出生前診断の連載「いのち生まれる時に」でファルマシア・アップジョン医学賞の特別賞を受賞。中日新聞入社後、東京社会部遊軍、警視庁などを担当。特別報道部では臓器移植問題や、原発作業員の労災問題などを取材。原発事故後の東京電力福島第一原発で働く作業員の作業や、日常、家族への思いなどを綴った「ふくしま作業員日誌」を連載中。2020年同連載が評価され、「むのたけじ地域・民衆ジャーナリズム賞」大賞を受賞。9年間の福島第一原発の作業や作業員の思いなどをまとめた「ふくしま原発作業員日誌」を出版(朝日新聞出版)。

後藤忍さん(福島大学准教授)

福島市在住。専門は環境計画、環境システム工学、環境教育。福島第一原発の事故後、福島大学放射線副読本研究会を組織し、独自の放射線副読本を作成。また、福島県環境創造センター交流棟「コミュタン福島」とチェルノブイリ博物館の展示内容の比較なども行っている。

崎山比早子さん(高木学校)

医学博士 千葉大学医学部大学院卒。元マサチューセッツ工科大学研究員。元放射線医学総合研究所主任研究官。元国会東京電力福島第一原子力発電所事故調査委員会委員。高木学校・原子力教育を考える会のメンバー。3.11甲状腺がん子ども基金代表理事

小山貴弓さん(みんなのデータサイト・事務局長)

チェルノブイリ原発事故に衝撃を受け、高木仁三郎氏を訪ね、反核反原発、再生可能エネルギー普及の活動に携わる。福島原発事故後、国会事故調・協力調査員として、ヒアリング実務を担当した後、「高木仁三郎市民科学基金」市民放射能測定事業・プログラムコーディネーターを務め、「みんなのデータサイト」を設立。

ジルビア・コッティング=ウールさん Sylvia Kotting-Uhl /ドイツ連邦議会議員(連合90ドイツ緑の党)

気候変動や核・原子力問題など環境政策全般に関する緑の党のスポークスパーソン。2005年より連邦議会議員。

アレックス・ローゼンさん Dr. Alex Rosen /IPPNWドイツ代表

小児科医。2017年よりIPPNWドイツ代表。

福島原発事故による放射線の健康影響について、論文執筆多数。また難民支援活動にも携わる。日本でのオリンピック開催とそれによる放射能問題の軽視に警鐘を鳴らし、ドイツや欧州で情報共有を呼びかけている。

武藤類子さん(三春町在住)

1986年チェルノブイリ原発事故を発端に脱原発運動に加わる。2003年里山喫茶「燦(きらら)」を開店するも、福島原発事故で閉店。2012年東電旧経営陣の責任を問う「福島原発告訴団」を設立し、刑事告訴を行う。2015年原発事故被害者団体連絡会を設立。

青木美希さん(朝日新聞記者)

北海道新聞で「北海道警裏金問題」、朝日新聞で「プロメテウスの罠」「手抜き除染」報道を手がけ、新聞協会賞を3度受賞した。近著「地図から消される街」(講談社)は貧困ジャーナリズム大賞、日本医学ジャーナリスト協会賞特別賞などを受けた。

糸長浩司さん(日本大学生物資源科学部特任教授)

環境建築家、飯舘村放射能エコロジー研究会共同世話人、NPO法人エコロジー・アーキスケープ理事長、1993年から飯舘村での持続可能な住民参加の村づくりを指導してきた。住宅・農地・森林の放射能測定、村民意識調査、避難生活支援、シンポジウム開催、試験栽培、除染土壌再利用問題追及等の支援研究活動を継続している。

菅野哲さん(飯舘村村民)

そうま広域シルバ-人材センター理事長、2009年まで飯舘村職員(参事兼産業振興課長)、退職後は村内で野菜農家。原発事故避難直後から村民有志と「負げねぇど飯舘」の組織化、県内各仮設住宅地に共同農園の開設、伝統食維持のための「いいたて匠塾」の世話人、村民の過半数が参加した東電賠償ADR申立の飯舘村民救済申立団副団長を担った。

菅野みずえさん(浪江町から関西へ避難)

自宅は事故を起こした東電福一から27km帰還困難区域となり、浪江町から関西へ避難。畑を耕しながら浪江町の続きを暮らす。「事故を黙らない。それが67歳の私にできる原発を許した世代の責任の取り方だと思っています」という気持ちで、原発事故当時について各地で講演している。

種市靖行さん(桑野協立病院非常勤医師)

震災時は郡山市で整形外科診療所を開業していたが、翌年に診療所を閉院。須賀川市の病院で整形外科診療を行いつつ、福島県内の若年者に対し甲状腺検査を開始。その後、福島県の県民健康調査甲状腺超音波検査者資格を取得。2014年12月に石川県に拠点を移したが、その後も毎月郡山市などで住民の健康相談や甲状腺検査を行なっている。

ギルバート・ズィークマン=ヨーケンさん Dr. Gilbert Sieckmann-Joucken /連合90ドイツ緑の党

連合90ドイツ緑の党の地域支部のメンバー。再生可能エネルギーやエネルギー政策が専門。

長針真奈美さん Manami Nagahari /アーティスト

新潟県出身、楽器演奏や歌とコンピューターアレンジなどを混み合わせた音楽活動を行う。2006年にベルリンに移住し、仏教や禅の要素も音楽活動に取り入れる。2011年以降はベルリンで原発事故や東日本大震災への支援活動にも参加。原発を推進してきた日本について、写真スライドや音楽、歌などで表現したコラージュ作品「The L and R Problem」を発表した。

マルティン・カストラネクさん Martin Kastranek /ハインリヒ・ベル財団

キール在住、社会福祉士。ハインリヒ・ベル財団のシュレスヴィヒホルシュタイン州理事を1986年から務める。2000年代からベラルーシ、ウクライナ、ドイツで様々な原発事故やエネルギー問題などをテーマとした教育交流プロジェクトを実施している。2010年からは、「チェルノブイリと福島原発事故後の未来のためのアクション・ウィーク」というイベントをキールでの実施に関わっている。

ガブリエラ・シュルツェさん Gabriela Schulze

ベラルーシの子どもたちの保養プロジェクトに参加し、自宅でも子どもたちを受け入れる。2010年からは「アクション・ウィーク」プロジェクトに関わり、カストラネク氏とともに「音声と写真による記録」プロジェクトを主に実施。

菊地穂奈美さん/郡山地方農民連

福島県大玉村在住、2014年より郡山地方農民連職員。農民連は、原発事故後は農業の損害賠償請求で大きな役割を果たし、農産物や農地の放射能検査を続ける。原発に依存しない社会を目指し、再生可能エネルギーにも力を入れている。

ガブリエラ・シュルツェさん Gabriela Schulze

ベラルーシの子どもたちの保養プロジェクトに参加し、自宅でも子どもたちを受け入れる。2010年からは「アクション・ウィーク」プロジェクトに関わり、カストラネク氏とともに「音声と写真による記録」プロジェクトを主に実施。

*****

よろしくお願いします。

サポートしていただけると大変ありがたいです。いただいたサポートは今後の取材活動や制作活動等に使わせていただきます。よろしくお願いします!