社会科にもやもやしている方へ⑤~資料の見せ方~

資料をどのように提示するか?ということは、社会科授業において大きなポイントの一つだと思っています。

資料の使い方に意識しながら、元寇の授業について提案したいと思います。今回は、三社の社会科教科書を見比べながら授業を作ってみましたが、以下の資料はどの教科書会社でも使っています。

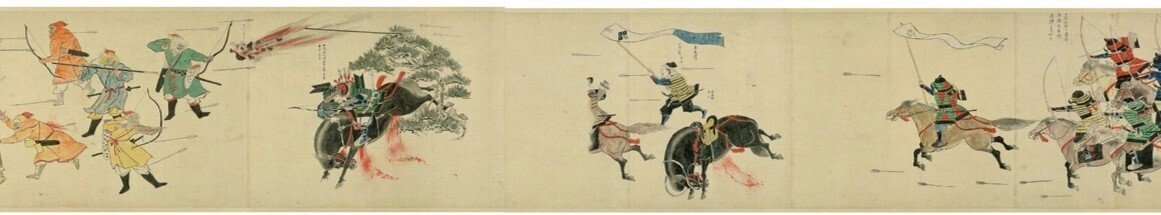

見たことがあるなあ、という感じですね。この資料は、国宝「蒙古襲来絵詞」という上下巻の絵巻物のワンシーンです。竹崎季長という人物が、どのように準備して大国「元」と戦ったのか、絵と言葉でわかりやすく書かれています。私はあえて、もっと長く資料を提示してみました。

どうでしょう。教科書にある資料と、長く絵巻物を見せた資料では、得られる情報が全く違います。

教科書:てつはう・竹崎季長の苦戦・竹崎季長が一人で戦っていること・元軍は集団で戦う

絵巻物:竹崎季長が一番先頭で勇敢・後を追う御家人がいる

大切なことは、この資料を、授業のねらいに即して、どのように使うか?ということです。

私は、竹崎季長が先頭で戦っていることに目を向けました。一番に戦う人のことを「先駆け」といって、勇敢な戦いぶりとして、多くの報酬がもらえる名誉なことだったそうです。

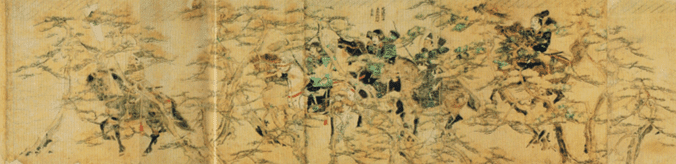

さらに、以下の資料を出しました。

「この絵を、物語の順番通りにならびかえてください」

と発問し、当時の流れを教科書の資料などからよみとらせます。

※おすすめは、教科書会社C社の「元軍の進路」という資料です。唯一、戦地が交差する刀で示されており、文永の役では博多まで侵入されたこと、弘安の役では主に海で戦ったことがわかります。

子どもたちと教科書や資料集などを見ながら、この絵巻物を並び替えて正解を考えていく、という授業です。

正解は…

文永の役に5人で戦いに出る(B)→先駆け(冒頭の資料)→報酬をもらうよう直談判(A)→弘安の役には8人で出陣(D)→船で戦う(C)

BとDを比べることで、竹崎季長の連れている家来の数が違うこと、馬も一頭増えていること、甲冑が変わっていることなどが見えてきます。

そのきっかけが、資料Aの場面、という流れが見えてくれば「御恩と奉公」でもらえる報酬にかなり目が行きます。

しかし、元寇は防衛戦争だったために、土地という報酬を渡せなくなった鎌倉幕府は御家人との関係が崩れてしまった。そして、時代は戦乱の世へ変わっていく、という歴史的な流れを、絵巻物だけで子どもたちに見せられるのではないかと思います。

三浦健太朗

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?