作品を真似するならこれだけは知っておこう

いいなと思った作品を真似することは決して悪いことではありません。

良い作品を真似してみると、自分の作品の足りない部分もわかってくるからです。

ですが、そのまま真似すると、ただのパクリになってしまうのが気になるところでしょう。

そこで今回は真似するときのコツをご紹介します。

コンテンツの構造を知る

最初にコンテンツの構造を知っておきましょう。

おおざっぱに言うと、コンテンツは以下の3層に分解できます。

本質

内容

表面

これは動物に例えるとわかりやすくなります。

本質 = 骨格

内容 = 肉

表面 = 皮膚

それぞれが何に当たるのか、以下から見ていきましょう。

3層構造

1.本質=骨格

まずは骨格です。

コンテンツの骨格は、

読者の欲望を満たすパターン

になります。

読者はある欲望を満たすためにコンテンツを消費しています。

欲望は人それぞれですが、おおまかなところでは、こんなものがあるでしょう。

知りたい

喜びたい

すっきりしたい

安心したい

共感したい

感動したい

笑いたい

冒険したい

驚きたい

愛されたい

読者はこれらの欲望を満たす、ある種のパターンを求めています。

そのパターンが骨格です。

たとえばミステリの読者は、「真相を知りたい」「驚きたい」という欲望を持っています。

その欲望を具体的に満たすパターンには、

意外性のある真相

ミステリ的な仕掛け

新しいトリック

などがあるでしょう。

典型的ななろう系異世界ファンタジーでいえば、

底辺からの逆転

力と地位の獲得

生来のアドバンテージ(自分だけ最初から強い、前世の知識があるなど)

ヒーロー、ヒロインとしての活躍

などが骨格に当たります。

ジャンルごとに読者が求めているものは異なりますが、

読者がその本を買う本質的な理由

を考えると掴みやすくなるでしょう。

2.内容=肉

次は肉です。

コンテンツの肉とは、

ストーリー

キャラクター

舞台

設定

起こる出来事

などのことです。

おわかりのとおり、動物の基本形は骨格で決まりますが、肉付けによってさまざまな形に変化します。

これはコンテンツにおいても同じです。

読者が求めるものが同じでも、それに至るストーリーやキャラクター、舞台によって、物語はまったく異なったものになります。

また、肉付けの基本は、骨格を邪魔しないことだとわかっておきましょう。

骨と肉がうまく連動することで、動物は適切に動くことができます。

同様に、コンテンツにおいても、読者が求めるものを提供するために最適なストーリーやキャラクターがあるのです。

3.表面=皮膚

最後は皮膚です。

コンテンツにおける皮膚とは、

特徴

ウリ

新規性

雰囲気

などになります。

一番外側に位置する皮膚は、読者を引きつけるためのものです。

最初に外見で判断するのは、人でもコンテンツでも同じです。

当然ですが、外からは表面(皮膚)しか見えないからですね。

また、皮膚には化粧を施すことができます。

肌を滑らかにしたり、シミを隠したり、色を入れたりするのは、すべて異性を引きつけるための加工です。

中身をより魅力的に見せるために、皮膚に化粧を施すのは当然のことだとわかっておきましょう。

表面に魅力がなければ、人からも読者からも好かれません。

真似するのはどこか

さて、ここまでわかれば、真似するときのコツも簡単に理解できると思います。

最も重要なコツは、

骨格を真似すること

です。

見える部分である皮膚や、おおまかな形を決める肉を真似すれば、すぐに真似だと気づかれます。

ある程度似てしまうのは仕方がないのですが、可能な限り、皮膚や肉を真似しない意識が必要です。

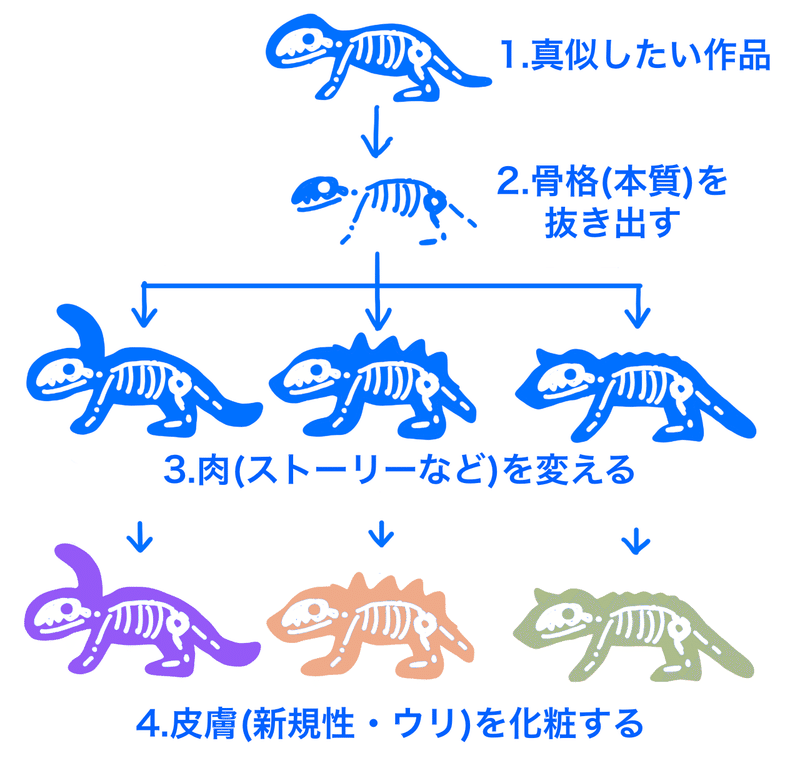

基本的な真似の仕方はこうなります。

真似したい作品を選ぶ

作品の本質(読者の欲望を満たすパターン)を抜き出す

本質をそのままに、ストーリーや舞台を変える

読者から見える部分に新規性やウリを加える

図にするとわかりやすくなるでしょう。

真似するときはこの図を意識すると、ただの真似やパクリになりにくくなるはずです。

注意するところ

ここで、真似するときの注意点も挙げておきましょう。

注意点は大きく2つです。

ジャンルによって骨格は異なる

皮膚を真似しがち

1.ジャンルによって骨格は異なる

注意点1つ目は、ジャンルによって骨格が異なることです。

骨格とは作品の本質部分であり、読者が求めるパターンでしたね。

生物のたとえを使うと、ジャンルとは生態系です。

海や山、空などで生息する動物が異なるように、ジャンルにはジャンル特有の作品が存在しています。

異なる環境で生きる動物の骨格が、それぞれ違ったものになるのは当然のことです。

一番わかりやすいのは、水中で生きる生物、陸で生きる生物、空で生きる生物でしょう。

魚と犬と鳥は、まるで違う骨格を持っています。

同じように、ジャンルによって読者が求めるパターンはかなり違ってきます。

たとえば恋愛小説では「愛されたい」「共感したい」などが骨格になることが多いでしょうし、サスペンス小説では「ドキドキしたい」「スリルを味わいたい」などが重要になるでしょう。

あるジャンルではウケる系統の作品が、ほかのジャンルでは全くウケないことはよくあることです。

その理由は骨格(求めるパターン)が違うからだとわかっておきましょう。

2.皮膚を真似しがち

注意点の2つ目は、皮膚を真似しがちということです。

皮膚とはコンテンツの表面であり、読者から見える部分です。

作品を真似しようと思うのは、その作品が好きだからのことが多いはずです。

そして、好きになる部分は、たいていの場合、皮膚であることが多くなります。

ですから真似しようとすると、どうしても、表面(皮膚)を真似しがちなのです。

おわかりの通り、表面を真似すると、真似したことがすぐにバレてしまいます。

ですから、好きな作品を真似するのはなかなか難しいとわかっておくといいですね。

簡単な回避方法としては、好きな作品ではなく、売れた作品を真似する方法があります。

売れた作品は、必ず読者が求めるパターンを提供しています。

その本質的な部分を真似しつつ、内容を変え、表面に新規性をまとえば、かなり市場で戦える作品になるはずです。

真似するときは少し意識してみるといいでしょう。

今回のまとめ

「作品を真似するならこれだけは知っておこう」でした。

コンテンツは三層構造

本質

内容

表面

動物でたとえると

骨格

肉

皮膚

それぞれの要素は

本質=骨格=読者が求めるパターン

内容=肉=ストーリーや舞台ほか

表面=皮膚=ウリや新規性ほか

真似するのは本質部分(骨格)

内容や表面を真似するとパクリになる注意点

ジャンルによって読者が求めるパターンは異なる

好きな作品を真似しようとすると、表面を真似しがち

真似する気がなくても、作品を分析するときに、上で示した三層構造を意識してみるのもいいと思います。

作品への理解がより深まるはずです。

それではまたくまー。

(2024/6/17追記)

わーい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?