母なる国? 父なる国?

母の日だったので、「母」ってそういえば、生物学的な親だけでなく比喩的に使うことがあるとなあと家族と話していたときのこと。

母語、母国、母校・・・

あれ? でもそういえば、ドイツ語では「父なる国」というんじゃなかったっけ?

ドイツの国歌は、サッカーの大会などで耳にしたこともあるかもしれません。

なんとあのハイドンが1804年に作曲したもの。

しかし、当時まだ今のドイツはありません。

この曲は元々「Gott, erhalte Franz den Kaiser (神よ、皇帝フランツを守りたまえ」というもので、神聖ローマ帝国を称える歌でした。

のちにアウグスト・ハインリッヒ・ホフマン・フォン・ファラースレーベンが作った詩をつけて、「ドイツの歌」として歌われるようになります。

ところが、その中には「すべてを超越したドイツ」や「マース川、メーメル川、エッチュ川、ベルト海峡まで」をドイツだというような表現があり、第二次大戦後、歌うのが禁止されてしまいます。

というのは、マース川はフランスとベルギー、メーメル川とエッチュ川はイタリア、ベルト海峡はデンマークにあり、いやいやそこまでドイツじゃないだろ!

反省しろ、ということですね。

その後、アデナウアーという西ドイツの政治家が、3番は比較的穏当な歌詞だから国歌として認めてくれ~とがんばって活動し、それが実を結んで、今現在歌われているのは、その3番です。

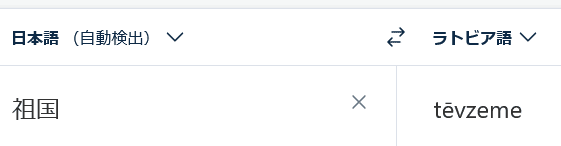

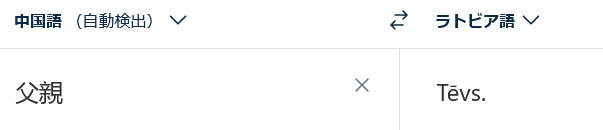

その歌詞の中に下では「祖国」と訳されているVaterlandというのが出てくるんですが、実際には父Vaterの国Land、「父なる国」という言い方なんですね。

日本語は「母国」、母なる国なのに!

Einigkeit und Recht und Freiheit 統一と正義と自由を

für das deutsche Vaterland! 祖国ドイツに!

Danach lasst uns alle streben 友よ求めて進まん

brüderlich mit Herz und Hand! 心合わせて手を結び!

Einigkeit und Recht und Freiheit 統一と正義と自由は

sind des Glückes Unterpfand; 幸せの証

Blüh' im Glanze dieses Glückes, この幸せの輝きの中

blühe, deutsches Vaterland! 栄えあれ、祖国ドイツ!

(アデナウアーがどんだけがんばったか知りたい方も、ぜひ大使館サイトを見てみてください。

西と東で分かれさせられてしまった時代はありましたが、「Einigkeit」統一とか、「brüderlich」兄弟のようにとか、この3番は書かれるべくして書かれたんだと思います!)

ちょっとウィキペディア先生に聞いてみると、

英語 mother country(母国)

フランス語 la mère patrie(母なる祖国)

イタリア語 Madre Patria(母なる国)

ロシア語 Ма́тушка Росси́я(母なるロシア)

トルコ語 ana vatan(母なる祖国)

インド語 Bharat Mata(母なるインド)

フィリピン語 Ináng Bayan(フィリピンに対して「母なる地」)

なんと南米の旧植民地では、スペイン本国をla Madre Patria(母の故郷)と呼ぶらしい!

ラテン語系で散見されるPartiaは、英語の愛国主義パトリオットの語源ですね。

言葉自体がaで終わるので、女性系っぽい!

そして、

オランダ語 Thuisland/vaderland 祖国/父なる国

エストニア語 Kodumaa/isamaa 祖国/父なる国

の2つを発見!

言語学的にいうと、欧州系言語はおおよそ3つからできていて、1つは東ヨーロッパのスラブ語系、1つは南ヨーロッパ中心のラテン語系、そして最後が北ヨーロッパのゲルマン語系に分かれています。

あとはなんでかアジア言語と同じ源を持つ、ハンガリーのマジャール語とか、フィンランド語というぼっちグループがある!

古代ゲルマン語がさらに3つに分かれ、1つはドイツに留まりドイツ語になり、1つは北欧語になり、最後の1つはオランダを経由して英語になりました。

但し、英語はかなりの言葉をフランス語から取り入れていて、例えば予約を表すBookingはドイツ語のBuchung、Reservationはフランス語から来ているといった具合。

オランダ語はドイツ語と元が同じなので、ひょっとするとゲルマン語が「父なる国」の元なのかも!

エストニア語はフィンランド語と同じグループなので、地形的にゲルマン系の北欧語の影響を受けた可能性あり。

ということで、北欧語を調べてみます。

今度はDeepLを使います。

ここまでのゲルマン系言語は、「父なる国」でそろいましたね!

やはり、元のゲルマン語の言い方だったようです。

エストニア語も気になるので、バルト海周辺国も調べてみます。

バルト三国の中で、エストニアはフィンランド語寄りで、あとの2つはロシア語寄りのはずなので、ロシア語をもう1度見てみたら・・・

うーん、やっぱり辞書(翻訳AI)では限界がありそうです。

時間のあるときに、もうちょっと調べてみたいと思います!

いずれにしても、なんで母国じゃないの?という疑問は、元のゲルマン語にありそうだ、ということが分かりました。

ゲルマンは日本の神話、ギリシャの神話と同じように、唯一神でない人間味あふれる神様がたくさんいたアニミズムな感じのイメージです。

ちなみにドイツの国歌は学校で指導されません。

学校関連のセレモニーなんてないけど、あったとしても歌えない人続出です。

(サッカーファンなら歌える!)

日本も「君が代」の内容に問題あるなら、もう学校で指導しなくて、歌わなくてもいいじゃない?と思います。

そもそも「君が代」は戦後禁止にならなかったんだな~・・・

もしくは「君」じゃなくて、「我らが代」とかに変えてもいいかもね。

ドイツで三番しか歌えなくなったように、時代と共に変わっていくものがあってもいいのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?