~太陽の通る道は神様の想いが通る道~vol.24 浅間大社の御由緒から富士山大噴火との関係を考察する

「富士本宮浅間社記」によれば、第7代孝霊天皇の御代、富士山が大噴火をしたため、周辺住民は離散し、荒れ果てた状態が長期に及んだとあります。第11代垂仁天皇はこれを憂い、その3年(前27)に浅間大神を山足の地に祀り山霊を鎮められました。これが当大社の起源です。

富士山本宮浅間大社の説明では「垂仁天皇3年(前27)」とありますが、

一年二歳計算(春秋暦)をもちいて西暦換算すると、垂仁天皇3年はAD227年になり、大噴火があったとされる孝霊天皇の御世はAD95年~133年になります。

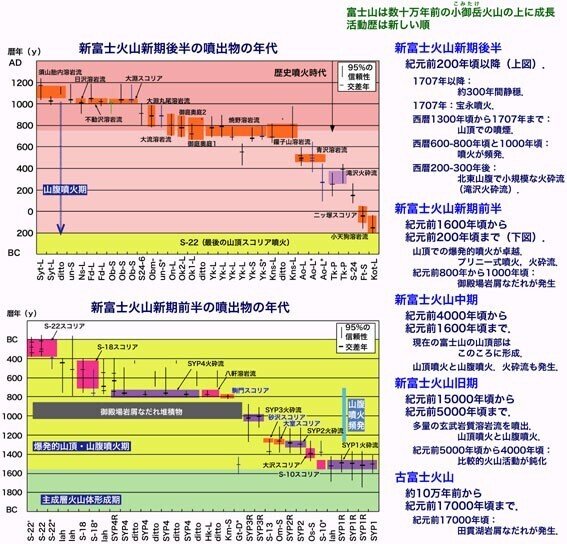

この時期の富士山の噴火の状況を、地質調査総合センターの最新の研究と照らし合わせました。

研究に用いられる「火山砕屑物(火砕物)」とは、噴火により火口から噴出された溶岩流を除く噴出物の総称で。 粒径により、火山岩塊、火山礫、火山灰に分類される。 その中で、多孔質で淡色のものを軽石、暗色のものをスコリアといいます。

BC200年ごろまでの「新富士火山新期前半」で、最後の山頂スコリア噴火は収まっており、それ以降の「新富士火山新期後半」は山腹からの噴火になっています。

大噴火があったとされる”AD95年~133年”は「新富士火山新期後半」で「S-24」スコリアが見られるようです。

富士山火山 40Fujisan.pdf (2.9MB)

富士火山東斜面における最新期火山噴出物の層序

https://www.gsj.jp/publications/pub/openfile/openfile0613.html

地質調査研究報告, 第62巻, 第11/12号, p. 405 - 424, 2011

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bullgsj/62/11-12/62_405/_pdf

この資料より「S-24」スコリアを検索すると「滝沢火砕流」の発生した時期と重なります。

また、ほかにも「須走口馬返」や「雄鹿溶岩流※標高3,600−3,100 mの御殿場口登山道すぐ北東側の岩稜最上部をつくるスパター丘を給源とし,東山腹の東富士演習場内の標高780 mの土屋台まで流れ下る溶岩流」で噴火や溶岩流があったようです。

また、浅間大神を山足の地に祀り山霊を鎮められたとされる”AD227年”に時期にも「Ao-L」「Tk-P」といったスコリアが見られ「滝沢火砕流」があったとされます。

富士火山では,cal AD140頃からcal AD650及びそれ以降にかけて,北東斜面の側火口の活動が活発であった.北東斜面における側火口の形成範囲は,吉田登山口の登山道がある5~7合目の尾根付近から滝沢林道側の標高

1,650m の焼山周辺にかけてを主とし,この付近には複数の火砕丘(火口)が形成された.

https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/yies/fujikazan/original/P255-267.pdf

「吉田登山口の登山道がある5~7合目の尾根付近」にある神社は烏帽子岩神社で扶桑教の神社です。

須走口には、富士山頂上に迎久須志神社、9合目に迎久須志神社、6合目胎内神社、5合目古御岳神社、4合目御室浅間神社、2合目雲霧神社、麓に富士山東口本宮富士浅間神社と7つの神社があったが、現在2合目雲霧神社と4合目御室浅間神社は5合目古御岳神社に合祀(ごうし)されている。

さらにその先の須走口、吉田口、河口湖口の登山道の頂上に浅間大社奥宮の久須志神社が鎮座します。この神社は奥宮の末社で、大名牟遅命、少彦名命をお祀りします。8月15日は富士山が姿を現した日といわれ、奥宮の例祭日となってます。

久須志神社はもしかすると当時、富士山の東側の滝沢火砕流などの噴火を鎮めるために祀られた神社かもしれませんね。

また、表口(富士宮口)から上りつめたところの山頂には富士山頂上浅間大社奥宮があります。御祭神は浅間大神(木花之佐久夜毘売命)を主祭神

この例祭日も8月15日です。

なお、本殿のある富士山本宮浅間大社は例祭日は以下の通りです。

例祭は、古来4月・11月の申の日に行ってきた大祭りのひとつです。明治7年太陽暦採用にあたり、その年の11月の申の日4日に例祭日を改めました。 平安時代の文人都良香(みやこノよしか)が『富士山記(ふじさんき)』で「貞観17年(875)11月初申の日に吏民旧によりて祭を行う」と記した当大社では記録に残る最も古い祭りです。

清和天皇 貞観17年(875)11月初申の日ということですが、庚申の日ではないかと推測しましたが、どうやら旧暦875年11月1日は甲申のようですね。

ということで例祭日でレイラインを引いてみます。

富士山情報

富士吉田の 富士山信仰用具

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?