私家版ゲームオブザイヤー2021

今年は大作ゲームを遊ぶ機会に恵まれなかった。

一番の原因は、やはりというべきか、コロナ禍だ。これが遅行毒のようにじわじわと開発の進捗を蝕んだのだろう、今年は去年より多くのゲームが発売延期となった。年初に念願のPS5を手に入れただけに、Horizonの続編の延期は特にショックだった。とはいえ、サイバーパンク2077を巡る昨年の悲喜劇を考えると、無理に発売日に間に合わせるより十分なクオリティを確保できるまで延期したほうがよっぽどマシだということは明白ではあるが……。

延期されるゲームがある一方で、待ちに待ってやっと発売されたのに、未だ手をつけられないゲームもある。11月に発売されたバトルフィールド2042はその最たるものだ。このゲームにはかなり期待していた。e-Sportsだ競技性だと小賢しい言葉が飛び交う今日この頃、頭をカラッポにして戦い、殺し、死ねるゲームが恋しくなってきたからだ。

トレーラー映像の出来はいつも最高、BFシリーズ

しかし、ソ連が参戦しないままアプデが途絶えるという謎めいた第二次世界大戦を描いた前作BFVに引き続き、今作も評価がよろしくない。バトルフィールドシリーズでは半ば恒例行事ではあるものの、パフォーマンスからゲームバランスに至るまで不具合だらけというのが主な理由だ。実に3作ぶりの現代戦、下手に気取らないバカゲー要素重点のPVなどもあって期待が天井知らずに高まっていたこともあり、発売前後の評判の落差はエンジェルフォール並だった。一時はSteamで『圧倒的に不評』(作品とスタジオの名誉のために補足すると現在は『やや不評』まで持ち直している)となり、バトルフィールド2077と揶揄される始末だった。

笑えないレベルのバグや不具合が報告され、それでいて四捨五入して9000円という相も変わらず強気な値段設定も相まって、俺は未だにこのゲームを買う決心がついていない。

そんなこんなで微妙に消化不良な一年ではあったが、いつもはあまりやらないゲームを手に取る機会もあったのはよかったかもしれない。もし当初の予定通りにゲームが発売されていたら、おそらくテイルズオブアライズは『セールで安くなってたら遊ばなくもないゲーム』行きだったはずだ。

前置きが長くなってしまったが、俺が選ぶ2021年ゲームオブザイヤーの上位10作品を発表する。なお、選考対象はあくまで俺が2021年に遊んだゲームであり、必ずしも2021年発売のゲームではないので要注意だ。

第10位 メトロイド ドレッド

ジャンルの名を冠する者

本作についてはより詳しい記事を既に書いているが、改めて考えるとやはり初回プレイで10時間以下というボリュームの少なさが気になるゲームであった。別にボリュームが多ければいいというわけではないし、メトロイドヴァニアで100時間も使わされたりしたら、間違いなく飽きて投げ出してしまう。問題は、RTA向きともいえるボリュームの少なさと、妙に数が多いシステムのバランスが取れていないことだ。もう少し要素を削ぎ落として、残ったものをブラッシュアップしてほしいというのが正直な感想だ。

例えば、短い距離をテレポートするフラッシュシフトをBloodborneのヤーナムステップのような回避行動の要にすれば、より戦闘が楽しくなったかもしれない。逆に、グラップリングビームはそれまで制限されていた探索範囲を広げるだけの、まさにギミックのためのギミックというようなものだ。戦闘に応用は効かず、正直あってもなくてもゲームの面白さには影響がなかったと思う。スーパーミサイルも、ゲームとしての意味は探索範囲の拡大でしかない(一応ダメージ量が増えるが、敵も硬くなっているので実感できない)ので、なかったところで誰も気付かないだろう。

また、このボリュームで7600円はちょっと強気すぎやしないか?とも感じる。例えば、メトロイドヴァニアの傑作であるホロウナイトは定価1480円で、セールともなれば1000円を切ることも珍しくない。ボリュームも初見で3、40時間は堅い。また、ローグライクとメトロイドヴァニアをミックスした個人的殿堂入りゲームであるDead Cellsも2480円であり、こちらはその性質上、やろうと思えば一生遊んでいられる。それらと比べると、メトロイドドレッドのコストパフォーマンスには疑念が湧いてしまう。

……なんだか文句ばかりになってしまったが、これは俺の期待が筋違いだったともいえるし、多くの人にとっては無視したって構わない些末事かもしれない。それに、メトロイドヴァニアのキモであるところの探索の楽しさ、そして導線の引き方が超一流であることは疑いないのだ。ジャンルの名を冠する者としての貫禄を見せつけた逸品であり、Switchのマストバイゲームの一つだといえる。

第9位 Spider-Man : Miles Morales

大いなるゲームの続編には……

2018年に発売された大傑作『Marvel's Spider-Man』の続編に当たる本作は、PS5のローンチソフトの一つである。その第一の魅力といえば、PS5の独自機能を活用しているところだ。このゲームでは空中でR2トリガーを引くことでウェブスイングを行うのだが、PS5のコントローラーに搭載されたアダプティブトリガー機能により、トリガーの押し込み具合に抵抗がかかる。そのため、ウェブスイングで引っ張られる蜘蛛糸の感触が疑似的に再現され、前作とは比べ物にならない臨場感を感じられるようになった。

また、マシンパワーがアップしたことにより、条件付きではあるが4K+レイトレーシング+60fpsという贅沢なプレイ体験を実現したことも称賛に値する。この状態でウェブスイングするマンハッタンの摩天楼の景色は本当に美しく、滑らかで、濃密だ。驚くべきことに、エフェクトが多数重なり負荷が高くなる戦闘中でも、目立ったパフォーマンスの低下は見られない。PS4で発売された前作もマシンパワーの限界まで引き出した美しいゲームだったが、本作をプレイすると次世代機のなんたるかが分かるだろう。

フォトモードもさらに強化されている

家族やコミュニティの絆とすれ違いといった要素に重点を置いたストーリーはヒーローとヴィランの対峙が大部分を占めていた前作よりも明らかに現実的で重たいものだが、だからこそ、神秘的で荘厳なラストシーンがいっそう輝いてみえる。言葉でそれを説明するのはもったいなさすぎるのでここでネタバレは出来ないが、PS5を手に入れた暁には絶対にこのゲームを遊んでほしい。

第8位 DEATHLOOP

一日で8人の暗殺を!?できらあ!!

舞台は1960年代、雪に冷える孤島、ブラックリーフ。この島は同じ一日を繰り返しており、もし死んでも次のループで何事もなかったように目覚めることになる。主人公のコルト・ヴァーンはループから抜け出すため、ヴィジョナリーと呼ばれる8人の超能力者をたった一日の間に全員殺さなければならない。ものすごく大雑把に言うと、暗殺と60年代ファッションに特化した『時のオカリナ』だ。

朝、昼、夕、夜に分けられた時間帯に、コルトはブラックリーフ島の4つの地区へと潜入する。2,3度ほどループすれば、プレイヤーはすぐに理解することになる。何の準備もなしに、ヴィジョナリーを全滅させるのは不可能だと。単純な火力差もあるが、何より時間と空間の制約がつきまとうからだ。色々な工作を行い、より多くのヴィジョナリーを一つのエリアと一つの時間帯にまとめて、いっぺんに殺す必要がある。したがって、DEATHLOOPの序盤から中盤はドンパチよりもむしろ、ブラックリーフ島を隅々まで調査し、ヴィジョナリーや島に関する情報を収集することに費やされる。

本作はFPSではあるものの、情報が出揃うまでは逆転裁判や神宮寺三郎シリーズのような推理アドベンチャーのような感覚が得られるユニークなゲームだ。得た情報はフローチャートでまとめられ、次にやるべきことはほとんどゲーム側が教えてくれるので、少し親切すぎると感じる人もいるかもしれない。とはいえ、何をしたらいいか分からずループを繰り返す虚無感(これはこれでループものの定番)によるテンポの悪化を考えると、功罪相半ばといった感じだ。

DEATHLOOPは謎を解く達成感と遊びやすさを高いレベルで両立しているが、2つほど難点がある。

まず、基本的に次のループに引き継げない銃や超能力が、一定のコストを支払うことで永続的に使えるようになる点だ。そのため、サイレンサー付ピストルと強力なマシンガン、そして自己強化の超能力を揃えた時点で、ステルスと戦闘のどちらにも大して苦労しなくなってしまう。これがループの面白さを削いでしまうのだ。入手に手間のかかる超能力は別として銃は現地調達に限定するとか、引き継げるものの数に上限を設定するとか、引き継げるループは次の一回だけにするといった縛りを設けることで、ループごとに異なるアプローチをするよう仕向けたほうがゲーム性に沿っていたと思う。

次に、ダークソウルを参考にしたであろう侵入システムがそこまで面白くないことだ。DEATHLOOPには、ヴィジョナリーの一人であるジュリアナを操作して別プレイヤーの世界に侵入し、彼/彼女の操作するコルトと対峙するモードがある。しかし、クリア報酬が通常プレイに直接的な影響を及ぼさないため、このモードを遊ぶ動機は他プレイヤーへの嫌がらせがほとんどだ。また、お互いの動きがかなり素早いため、超能力と銃を駆使した異能バトルというよりはエイムアシスト頼りの単なる早撃ち勝負になりやすいのも残念だった。これについてはPC版で遊ぶとまた違った感想になる可能性もあるので、気が向けば俺はもう一度このゲームを買うかもしれない。

第7位 テイルズ オブ アライズ

長寿シリーズ、再びの黎明へ

先に言っておくと、俺はテイルズシリーズにあまりいい印象がない。アビス、グレイセス、ヴェスペリアといくつかプレイしてきたが、どうも好きになれなかった。やたらと感情的で、倫理観を引きずり、何かといえばギスギスする中高生のようなやり取りに辟易していたのだと思う。ヴェスペリアの頃からグラフィック的な進化が見られないということもあり、実に10年ほどの間、俺はこのシリーズに手を出そうとも思わなかったのだが、ゴーストオブツシマのDLCをクリアした後に手持ち無沙汰になったことで、俺はテイルズオブアライズを遊ぶことになった。

素直、実直、正直。テイルズオブアライズはまるで奇をてらわないゲームだった。なにしろ、敵も味方もひねくれたところがない。下手などんでん返しなどを入れず、主人公のアルフェンたちは世界と自らのために為すべきことを為そうとする。このゲームは人種、支配、生存競争という、現実では戦争さえ起こるテーマを扱っているので、キャラ同士すれ違ったり諍いを起こすことはほとんど避けられない。しかしながら、誰かが諭せば大抵はすぐに理解し、わだかまりもなく仲直りしてくれる。彼らの若さを考えるとちょっと気味が悪いほど理性的だが、センシティブなテーマを扱う上で下手に感情論を入れすぎるとプレイヤーがそれに振り回されてしまう、という制作側の判断だろうか。

過去作とは見違えるほどにテコ入れされたグラフィックも大きな魅力だ。絵やCGに関する大したセンスも知識もないので知った風なことはいえないが、ベタ塗り気味だった過去のビジュアルに比べると原色が抑えられて淡いグラデーションが増し、全体的に線の細い描き方になったように見える。そのおかげかキャラクターが風景から浮き上がりにくくなっており、ゲーム世界にうまく溶け込んでいる。また、カットシーンの出来栄えも素晴らしく、キレのあるアクションには一見の価値がある。

君らゲーム中と顔違くない?

その一方で、シリーズ伝統のアニメパートはあのUfotableが作っているにしては作画が腑抜け気味だったし、プレイ中と絵柄が違って不自然だというそもそもの問題をさらに浮き彫りにしてしまっていた。CGの出来がこれだけ良いのなら次回作からはアニメパートなしでも問題ないと思ってしまうのは、このシリーズへの愛着がないからだろうか。

戦闘面の話をしよう。通常技から術技に繋ぎ、ブーストアタックと呼ばれる仲間のアシスト攻撃で術技の使用回数を回復してさらにコンボを伸ばし、ブーストゲージ(大体SEKIROの体幹だ)が溜まりきったところにブーストストライクで一撃必殺する戦闘システムは爽快で満足感がある。ブーストストライクの演出がド派手であると同時に簡潔にまとめられているのも良い塩梅だ。

とはいえ、このシステムには粗いところもある。敵の攻撃が一発で体力の3,4割を吹っ飛ばす程度には重たく、それでいて初見ではほとんど反応できない程度には速いのだ。ダークソウルに代表される高い被ダメージは敵の攻撃を見てから避けられるゲームスピードありきのものであり、高速で戦いエフェクトが飛び交う本作では同じダメージレースをさせるべきではなかった。

ボス戦より雑魚戦でコンボしまくる方が楽しい

また、中ボス以上は基本的にスーパーアーマー持ちなので、コンボを伸ばそうとすると雑な一撃を避けきれず雑に死んだりするし、全体モーションの長い技は必然的に割を食っている。術技のモーションがどれもこれもむやみに長いロウは特に悲惨で、なんとか使いこなそうとしたが明らかに死亡率が高かった。ちなみに、ロウにはダメージを受けず攻撃し続けることで強化される固有システムが備わっているのだが、これは何かの皮肉だろうか?

全体を通して、コンボを伸ばしてナンボのシステム、敵キャラのスパアマ、ド派手すぎて敵の攻撃が見えなくなるエフェクトなどがコンフリクトを起こしている。この点については、技の最中にいつでもキャンセルして回避できるようにするか、ジャスト回避の判定をイース8並みに甘くするだけでだいぶ変わったのではないだろうか。

第6位 Valheim

北欧神話で夢のスローライフを

特にソースはないが、2010年代以降、北欧神話を舞台、あるいはモチーフにしたゲームが急増している気がする。パッと思いつくところでも、スカイリム(2011)、Jotun(2015)、Banner Saga(2016)、My Summer Car(2016)、Hellblade(2017)、ゴッドオブウォー(2018)、アサシンクリードヴァルハラ(2020)等々……。特にここ5年程度は毎年のように北欧ゲーが登場していることが分かる。北欧家具(イケア)や北欧映画(ミッドサマー)も人気だし、北欧には現代人を惹きつける何かがあるのだろう。

2月に発売され、ひと月で500万本という驚異的な売上記録を打ち建てたインディーゲーム、Valheimも北欧ゲーだ。ユグドラシルが天を衝く北欧神話の第10世界で、プレイヤーはバイキング(エインヘリャルといった方が正確だろうか)として各地のボスを殺す使命を与えられる……というとソウルライクのアクションRPGのようだが、最初にやることは枝拾いと小石拾いである。バイキングは裸一貫で神話世界に投げ出されるため、まずは生活の基盤を固めることから始まるからだ。とはいえ、このゲームは食べなくても体力やスタミナの上限が下がるだけで餓死はしない。ローポリなグラフィックと柔らかい光源処理も相まって、全体的にゆるく楽しめるようになっている。

木を伐り、森を拓き、地面を均し、家を建て、畑を耕す。地道な開拓作業ではあるが、小気味良いSEと長閑なBGMのおかげでいつまでも続けていられる。石器から青銅器、さらに鉄器へという具合に文明度を上げるにはボスやダンジョンを攻略する必要があるため自然と探検が進んでいくという、RPG要素とクラフト要素のバランスを取る仕組みもよくできている。また、このゲームの建築はマイクラのようなレゴブロック形式ではなく、柱や屋根用にあらかじめ形状の決められた建材を組み合わせることで行われるので、デザインセンスに欠ける俺でも簡単にそれっぽい家を作ることができるのも高得点だ。

ソロでも楽しいValheimだが、真の醍醐味はマルチプレイにある。できれば、馴染みの友人とDiscordしながら遊ぶのが一番だ。しょうもない会話がまったりと流れる北欧生活には、切った張ったのPvPゲームでは感じにくい穏やかな楽しみがある。マイクラ同様、個人でサーバーを建てればホストプレイヤーを立てなくても一つの世界を共有できるので、自分がいない間に立派になった村やおかしな増築をされた家屋を見て面白がったりできる。

また、本作は他の多くのクラフトゲームとは異なり自動化ツールがほとんどないので、一人では林業と建設を平行させるだけで時間的な余裕はなくなってしまい、探索が遅々として進まない。探索だけ進めることも不可能ではないが、物質的に余裕のない状態を強いられることになる。したがって、開発作業と未開拓地の探索を複数人で分業することで、攻略速度が飛躍的に高まるのだ。文明の進歩と分業化の連動というのは興味深いことに人類史を正確に踏襲しているわけだが、実体験を通じてそれが理解できるという点において、本作はシヴィライゼーション以来の傑作かもしれない。

Valheimは未だアーリーアクセスの段階ではあるものの十分に楽しめるゲームに仕上がっており、目立ったバグも見られない。たったの2000円というインディーゲームらしいコスパの良さも魅力的で、気軽に夢の北欧生活を始められる。

第5位 LOST JUDGEMENT-裁かれざる記憶-

真実だけが公平だ

キムタクが如くことジャッジアイズの続編となる本作。主人公であり元弁護士の探偵、八神孝之はいつもの神室町を飛び出し、横浜の伊勢佐木異人町にある学園でイジメ調査の依頼を受ける。全体的には前作をそのままブラッシュアップした手堅い作りとなっており、ナンバリングごとにシステムやシナリオの出来が乱高下しがちな龍が如くスタジオにしては十分によくやっている方だ。

イジメと復讐というテーマを扱う本作のシナリオは、官民癒着や政治汚職という分かりやすい巨悪を描いた前作のそれに比べてグレーな部分が強調され、リーガルサスペンスとしてのスケール感はやや小さくなっている。前作が月9ドラマの劇場版だとすれば、今作は地上波版の2期といった感じだ。

ネタバレになるので詳しくは避けるが、ラストシーンの八神の決断はあまりスッキリするようなものではなく、前作のような勧善懲悪の気持ちよさは得られない。これについては実際かなり賛否が分かれており、人によっては裏切られたような気分になるかもしれない。しかしながら、劇中で語られる『法も正義も不完全で万能ではない』という難問に対して『真実だけが公平である』という答えを貫こうとする八神の姿勢には、社会のグレーゾーンで戦う探偵の矜持が現れている。正しくないものを一方的に決めつけ、断罪し、排除しようとする現代社会へのアンチテーゼとして、制作側はあえて八神にこういう役割を与えたのではないだろうか。

重くなりがちな本編の清涼剤となるサブストーリーは、龍が如くシリーズの大きな魅力の一つだ。今作では異人町の学園で起こる事件の謎を巡る『ユースドラマ』がその大部分を占めている。ユースドラマではミス研の変人部長、天沢と八神がコンビを組み、点と点が繋がっていくミステリが繰り広げられる。進める上でプレイしなければいけないミニゲームにため息が出るほどつまらないものがいくつかあったのは苦痛だったが、サスペンスの本編に対してミステリ重視のユースドラマという二本立てはよくできたアプローチだと思う。ミステリと聞いてはじっとしていられない天沢と、彼女に振り回される八神のコンビ関係も絶妙だったので、この二本立ては今後も続けてほしい。

戦闘面では、タイマン向きで高火力な『一閃』スタイル、乱闘向きで攻撃範囲の広い『円舞』スタイルに加え、新しく『流』スタイルが追加された。詠春拳をベースとした流スタイルは、敵の攻撃を受け流して体勢を崩したり敵の武装を解除したりと、よりテクニカルな戦い方が可能になっている。これまでに比べて武器を持つ敵が増え、臨機応変なスタイルチェンジがより重要になったのは、一閃だけでもなんとかなっていた前作からの良い変化だろう。ボタン連打で起き上がりを早める伝統のシステムは本当に面倒くさいだけで何も面白くないのでいい加減に無くしてほしいが、逆に言えば、戦闘システムの不満はこの些細な点くらいだ。

第4位 VALORANT

流行らないと言ったな、あれは嘘だ

昨年のゲームオブザイヤーの記事で、俺はこのゲームについて『国内では笑えるほど人気がないし、大会配信の視聴者数は文字通り桁違いに少ない』と書いた。それから1年経った今、状況は大きく変わっている。公式大会の国内視聴者数は16万人超という数字に達し、対戦ゲームを嗜む人なら実際に遊んだことはなくても名前は知っている程度には知名度も上がっていたのだ。俺の悲観的な予想は大きく的を外し、2021年末現在、本作はかなり有力なe-Sportsタイトルへと成長している。

VALORANTがここまでの発展を遂げたのには世界的なe-Sportsブームというマクロ的な要因もあるが、公式大会運営におけるRiot Gamesの興行的手腕による部分が大きい。

本作の公式大会はVALORANT Champions Tours (VCT)と呼ばれ、一年の半分以上を通して各地域での予選大会と予選突破チームによる世界大会が行われる。これに並行して新しいキャラやマップが追加されることでメタが流動的に変化するので、継続的に大会を見て楽しめるようになっている。また、公式実況による大会配信のほか、著名ストリーマーと一緒に観戦する公式ミラー配信といった新たな楽しみ方も加わっている(先述の16万人という数字にミラー配信も含まれているのはちょっとズルい気もするが)。

さらに、Zedd、AK-69、Grabbitzといったアーティストとのコラボソング、イカしたタイポグラフィが光る大会PV、ライブ会場のような大会ステージなど、e-Sportsに付きまとうオタク臭いイメージを払拭するようなオシャレさ重視の盛り上げにも余念がない。ゲームの大会観戦が、野球やサッカーの観戦のように一般的な娯楽になる時代はもう始まっているのだろう。

第3位 十三機兵防衛圏

純度1000%の職人技ゲーム

群像劇というのは、書き手にとっても読み手にとっても難しい代物だ。ある時系列に沿った物語を複数人の視点から破綻がないように編み上げる時点で困難だし、読み手はそれを脳内で整理して再度組み立てる必要があるからだ。時間旅行SFもまた難儀なジャンルで、常にタイムパラドックスの恐怖に頭を悩ませなければならない。この二つを組み合わせるとシナリオは宇宙悪夢的な複雑さとなって手に負えなくなることは想像に難くないが、驚くべきことに、十三機兵防衛圏は狂気ともいえるこの偉業を成し遂げている。

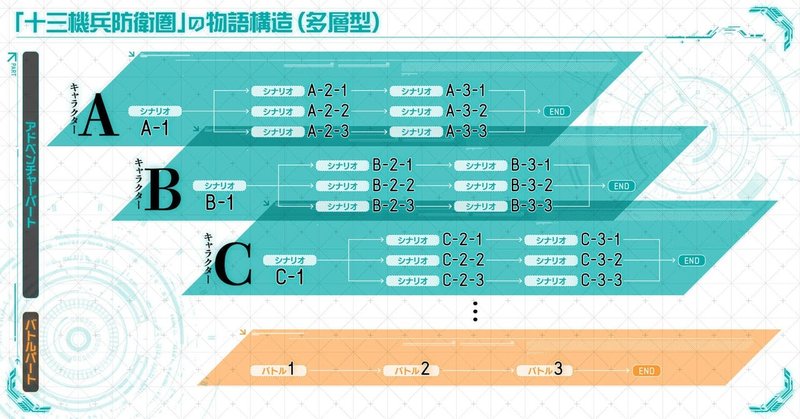

本作のアドベンチャーパート『追想篇』は1945年から2105年までの5つの時代を舞台とし、13人の登場人物から一人選び、その視点から物語を断片的に追体験するというものだ。プレイ中に得たキーワードは『クラウドシンク』というシステムにまとめられ、他のキャラと会話するときにキーワードを選ぶことで章の展開が分岐していく。

俺の拙い言葉で説明するとかえってややこしいので、上の図を見てほしい。章の中での細かな展開分岐はあるが、それらを全て回収するか否かに関わらず、次章に繋がるトゥルーエンドは一つに収束するようにできている。また、一章がおよそ15分程度に短くまとめられていることもあり、実際のプレイは見かけよりずっとスムーズだ。このシステムと群像劇が組み合わされ、本作の物語は非常に独特な立体構造を形成している。

謎が謎を呼び伏線が伏線を張るストーリーと双璧をなす本作の魅力は、暖かみのある2Dグラフィックだ。手描きイラストがそのまま動くようなこのビジュアルはヴァニラウェアの専売特許ともいえる表現技法であり、最近の和ゲーでよく見られるアニメ調CGとも一線を画している。特に、夕焼けは文学的ともいえる美しさで劇中の様々なシーンを引き立てており、個人的には機兵以上にこのゲームを象徴しているとさえ思っている。

追想篇を一定まで進めると進行がロックされ、実際に機兵を操作して機械仕掛けの怪獣"D"の大群と戦う『崩壊篇』をプレイすることになる。追想篇で頭が疲れかけたところに崩壊篇が挟まれるのでダレずに遊び続けられるという、定食のお新香のような役割だ。こちらはタワーディフェンスとRTSを足して2で割ったようなゲームシステムとなっており、クリアだけならさほど苦労しないものの、アーカイブが解放されるSランク評価を手に入れるには工夫が必要という良い塩梅に調整されている。

追想篇の味わい深いグラフィックに比べるとかなり割り切ったワイヤーフレーム風のCGに簡素化されているが、SEやヒットストップといった細かい部分がしっかりしているおかげで安っぽさは感じられない。

十三機兵防衛圏には古典SF全部盛りとでも言うべきハイカロリーな情報量が詰まっているので序盤は謎だらけの展開に困惑するかもしれない。しかし中盤以降は怒涛の伏線回収で情報のピースがビシバシとハマり、グイグイと物語に引き込まれていく。発売から2年近く経ってやっと手にとったが、ストーリーテリングという点で今も勝るもののない傑作であり、どのようにしてこんな緻密な物語構造を実現したのかまるで分からないという点で怪作だった。

第2位 Returnal

ドゥームスレイヤーと化す中年女性

最適解の追求とは、ゲームの本質的な快感の一つでありプレイヤーに備わった本能である。厳密なチャートを作りあらゆる手を尽くして最短クリアを目指すRTAという遊び方は、それを端的に示しているといえるだろう。だがこれは、神秘の探究に似た二律背反を抱えている。すなわち、プレイヤーはなりふり構わず最適解を見つけようとする一方で、ひとたびそれを手にしてしまった途端にそのゲームからは面白さが失われ、もはや”遊べなくなってしまう”という矛盾である。モンハンで最強ビルドを完成させたり、クラフト系ゲームで完全な自動化を達成するのは無上の歓喜であるが、その後には果てしない虚無が待ち受けているのだ。

プレイヤーを楽しませ続けるため、ゲームは彼らを最適解から遠ざける必要がある。プレイする度にステージやアイテムなどの条件が変わるローグライク(あるいはそのサブジャンルであるローグライト)はまさに最適解を避けるための最適解ともいえる仕組みである。

PS5独占タイトルであるReturnalは、DOOMやEnter the Gungeonに代表される『走り回って殺し回る(ラン・アンド・ガン)』スタイルにローグライトとソウルライクを組み合わせた弾幕TPSという、かなり欲張りなゲームだ。死んでもループする謎の惑星アトロポスに不時着した宇宙飛行士セレーネは襲い掛かるモンスターと殺し殺されしつつ、アトロポスの奥深くへ、そして自身に潜む狂気の深淵へと進んでいく。

本作をプレイしてまず感心させられるのは、官能性すら感じられる滑らかな操作性だ。セレーネはハイテクな宇宙服を着込んでいるおかげで、中年女性とはとても思えないほど機敏に動く。スタミナ無限で走り回れるし、身長一つ分くらいの段差はジャンプで軽々届くし、高速ステップで敵の攻撃を避けることさえできる。グローリーキルで敵の首を刎ねたりはしないものの、セレーネは大体ドゥームスレイヤーだ。

Returnalは他のTPSやFPSに比べて画面に表示される照準がかなり大きく、照準内に捉えてさえいれば基本的に弾は当たってくれる。しかも弾薬は無限となっており、ほとんどの武器はフルオートで撃ちまくれるので、いちいち外すことを気にせず次の弾を当てることに集中できる。マウスに比べて精密なエイムが難しいゲームパッドに最適化されたゲームメカニクスには、PS5独占タイトルならではの作りこみが伺える。プレイにメリハリをつけるためとはいえ小さい的をスナイプさせたり弾薬の所持数を絞ったりしていたDOOM Eternalと比べると、ジャンルの後輩に当たるReturnalのほうがよりピュアにラン・アンド・ガンを突き詰めているのではないだろうか。

本作では、ループの度に違う銃を手に取るチャンスを与えられる。同じ銃に異なる特性が備わることもあるので、それまで敬遠していた銃でも特性の組み合わせや立ち回り次第で思ってもみない高火力を発揮したりしてくれるのはローグライク特有の面白さだ。先に述べた操作性の良さも相まって、このゲームにはクリアした後も思い出したように遊びたくなるアーケードゲーム的な中毒性が宿っている。

その一方で、死んだらイチからやり直しというキツい縛りはソウルライクな初見殺しの塊のボス戦とは酷いミスマッチを引き起こしている。ステージを攻略して装備を整え、ボスに出会うだけで30分から1時間はかかるというのに、ボス戦は開始1分で殺されることも珍しくはないのだ。Enter the Gungeonでも似たような苦しみを味わったことがあるが、もう一度ボスに挑戦するためだけに時間をかける行為には賽の河原の石積みめいたフラストレーションがつきまとう。

また、このゲームには時間制限の概念がほとんどなく、ボス戦前にステージを隈なく探索してあらゆるリソースを回収するのが最適解となっているのも、石積み感覚を加速させてしまっている。Risk of Rainのように攻略に時間制限をかけたり、Dead Cellsのように短時間攻略にインセンティブを設けたり、Hadesのようにリソース回収とステージ攻略を完全に同期させたりすべきだっただろう。あるいはもっと単純に、ボスの手前にセーブポイントを用意して今の装備でどれだけ戦えるか気が済むだけ試させるという、ソウルシリーズではおなじみのソリューションもあったはずだ。

プレイヤーからの声が相当大きかったらしく、アップデートにより途中セーブ機能が追加された。これはこれでローグライクの面白さを削いでしまうので個人的には気に入らないが、今流行りのアクセシビリティだと割り切ることにしよう。どうせ、この機能があろうとなかろうと、俺は発作のようにReturnalをプレイしてしまうのだから。

第1位 GUILTY GEAR -STRIVE-

イカしたアニメ映画と最強サントラに格ゲーが付いてくる

格闘ゲームがオワコンと言われてから10年以上経つだろうか。個人的にはこの意見には意義を唱えたいが、APEXにLoLにVALORANTといった優れた対戦ゲームが無料で遊べるのに、1対1のガチンコ対戦しかできないゲームがフルプライスで売れまくる時代ではないというのも一理ある。とはいえ、格闘ゲームは仕組みが完成されすぎており、カジュアル化の試みはここ10年で概ね出尽くしているように見える。

ギルティギアやブレイブルーで知られる格闘ゲームの老舗、アークシステムワークスは、最新作のギルティギアストライヴ(GGST)でこの問題に対してユニークな方法で回答した。すなわち、総尺6時間近い大ボリュームのアニメ映画と最強のサウンドトラックで、プレイヤーの出費に報いたのである。

GGSTの前作にあたるXrdから、ギルティギアはドット絵から3DCGへと転換した。ストリートファイター3から4にかけての変化と同じであるが、アークシステムワークスは徹底的なアニメ調CGというアプローチで差別化を図った。2.5Dとも呼ばれるこのグラフィックにかけるアークのこだわりは凄まじく、あえてモーションをコマ落としさせたり、格好良く見えるよう1コマずつ影の付き方やキャラの体型を調整しているほどだ。

アークの技術についてはこの動画に詳しい

このビジュアルを活かし、Xrdからは格闘ゲーム要素を全く含まない、見るだけのストーリーモードが取り入れられた。最初はキャラが動くサウンドノベルといった具合だったが作を追うごとに演出が洗練され、ついにGGSTでは完全なカット割りによるアニメ映画の領域へと達した。独特の哲学が漂うお洒落な台詞回しも秀逸で、脚本面でも非常に見応えのある作品に仕上がっている。また、本作からギルティギアを始める人でも理解できるように、登場人物から用語、世界観に至るまで完全に網羅した百科事典級のアーカイブまで用意されている。さらに、アークシステムワークスの公式YoutubeチャンネルでXrdシリーズのストーリーモードが全て公開されているので興味がある人はご覧頂きたい。

ギルティギアシリーズのもう一つのウリといえばヘビメタ調のサウンドトラックだ。これまでは各キャラクターに合わせたインスト曲が作られていたが、GGSTでは全てボーカル曲へと刷新された。どの曲も思わず震え上がるほど素晴らしく、Steamが主催するゲームオブザイヤーである"The Steam Awards"のベストサウンドトラック部門にノミネートされているほどだ。

発売からしばらく経った今はサントラが各種サブスクで配信されているので、GGSTを買うつもりなどさらさらない人にもぜひ一度……と言わず何度も聴いてほしい。ギルティギアの生みの親、シリーズのゼネラルディレクターにしてキャラクターデザイナー、ミュージシャンという異様のマルチタレントを持つ石渡太輔氏が『メタルの歴史に残る出来』と自負するのは決して誇張ではないことが分かるはずだ。

格闘ゲームは初心者お断りだという風潮は根強いが、とりわけギルティギアはその評判が目立つ。ストリートファイターは好きだけどギルティはちょっと……と敬遠する人も珍しくはない。というのも、目まぐるしいゲームスピードに長く複雑なコンボ、さらに苛烈な起き攻めに代表されるギルティギアの『ハメるかハメられるか(Heaven or Hell)』のゲームデザインは、高い中毒性と引き換えに人を選ぶ代物であるからだ。ネタを知らないとわけもわからず一生ハメられるし、分かっていても激し過ぎる起き攻めを凌ぎ切れず完全試合を決められることもしばしばだった。つまり、これまでのギルティギアは全体的に知識量比べの側面が強く、読み合いの土俵に至るまでが遠かったといえる。

こうした過去と決別するように、GGSTはシリーズの象徴的な要素の多くにメスを入れている。

長大だったコンボは簡略化され、カウンターヒットや画面端などの限定された状況でない限り、10ヒット以上はまず繋がらない。その代わりに、5ヒット程度の短いコンボでも3割近いダメージが雑に稼げるというワイルドな調整が施された。また、足払いなど一部の技以外は自動で受け身が取れるようになり、起き攻めはかなり緩和されている。シリーズ経験者からするとこれまで手癖でやっていたテクニックが軒並み通用しないので面食らったが、未経験者と経験者の知識格差のリセットを狙った大胆な変化が概ね成功していることの証左でもある。

画面端に追い込まれたときの圧倒的不利は2D格闘ゲームというジャンルが抱える根本的な問題だが、攻めが強いギルティギアではより顕著だ。これを解決すべく、GGSTでは一定以上のダメージを受けた状態でキャラが画面端にぶつかると壁が割れて豪快に吹っ飛び、画面中央で仕切り直される”ウォールブレイク”というシステムが追加された。吹っ飛ばした側には追加ダメージとゲージ増加ボーナスというインセンティブが与えられ、吹っ飛ばされた側には再度イーブンな状況から逆転を狙うチャンスが与えられる。今後発売される全ての格闘ゲームに搭載してほしい画期的なシステムだ。

オンラインロビーの使い勝手が悪いことや、優れたグラフィックと引き換えにPS4版ではローディングが長めなこと、シリーズ伝統の一撃必殺技(信じられないかもしれないが本当に一撃必殺だ)がなくなっていることなど、いくつかの不満点はある。それでもなお、ギルティギアストライヴは2021年で遊べる最高水準の格闘ゲームの一つであり、2.5Dアニメ調CGの極致だ。映像作品に結実したストーリーモードと何百回でも聴いてしまう最強無敵のサウンドトラックの2点をさらに加味し、私家版ゲームオブザイヤー2021をギルティギアストライヴに決定する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?