核融合型原子力発電(核融合エネルギー) と ITER計画(国際共同開発)~かくゆうごう~

核融合=Fusion(水素核の衝突エネルギー)、核分裂=Fission(ウラン核の分裂エネルギー)、原子力発電=Nuclear power Generation。ITER計画(イーター計画)は、国際協力によって核融合エネルギーの実現性を研究するための実験計画。核融合型原子力発電は、2050年ごろ実用化をめざしている平和的新しいエネルギー技術です。2021年の今日、環境問題への取り組みが叫ばれる中、実用化の加速を願いこの記事を書きたいと思います。

『ITER計画』は、日本、アメリカ、中国、EU=ヨーロッパ連合、インド、ロシア、韓国、の7つの国と地域が協力して進められている大型国際プロジェクトです。(EU=アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、の現27ヵ国、と、イギリス、スイス、含む)の世界35ヵ国。その規模は、全世界の人口の半分以上、また全世界の国内総生産(GDP)の8割以上となる。

【核融合(かくゆうごう)のメリット】

※ 核融合炉は、現行の原子炉(核分裂炉)の約4.5倍の巨大エネルギー!

※ 核融合燃料は、重水素とトリチウム(三重水素)。海水の中に豊富に存在する。

※ 核融合炉での発電にかかわる放射性物質は燃料のトリチウムと、発生した中性子によって放射能をもつようになった核融合炉です。現行の原子炉(核分裂炉)に比べると、とても少ない低レベル放射性廃棄物である。

※ 核融合炉では、ヘリウムが発生する。通常のヘリウムガスは、無味、無臭、無毒の希ガスですので、吸い込んでも血液中に溶けることが無く、人体に影響を及ぼさないと言われています。 しかし、ヘリウムガスは酸素を含まないため、多量に吸い込むと一時的に酸欠状態になり、呼吸困難を引き起こす場合があるのです。

※ 核融合は、高温高圧プラズマ状態でないと反応できないので、燃料供給をストップしたりプラズマ状態を止めると停止できる。

※ 水素爆弾(水爆)は、確かに核融合反応の巨大エネルギーではあるが、起爆(プラズマ状態)するため原子力爆弾(原爆/核分裂)の反応を使用するので、核融合反応だけでは、平和的エネルギーといえる。

それでは、いろいろと違いを見ていこう!

Ⅰ.核分裂(Fission)と核融合(Fusion)の違い

(1)【核分裂の原理】(ウランやプロトニウム)

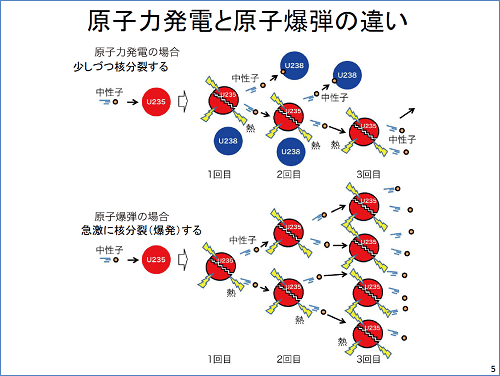

質量が重いウラン核(ウラン235)は、①の中性子の衝突により、②の核分裂が起こりその際に新たな中性子(2~3個)を放出し、③の別のウラン核に衝突する。そして、③でできた中性子が④のまた別のウラン核に衝突。これを『核分裂連鎖反応』という。

ウラン(ウラン235)やプロトニウムの核分裂反応から高レベル放射性物質や中性子が出来上がる。

この原理(ウラン235)を応用し、急激に核分裂させた兵器が「原子力爆弾(原爆)」であり、分裂を少しづつ抑制したエネルギーが「原子力発電(原発)」である。原子力発電の核分裂は、2~3個の中性子とウラン235,ウラン238ができます。ウラン238は分裂反応エネルギーは持ちません。

この原子力発電の核分裂連鎖反応が、核分裂で平均1個以上の中性子が作り出される限り、連鎖反応は永遠に続きます。臨界とは、原子核分裂の連鎖反応が一定の割合で継続している状態のことをいいます。

原子力発電では、低濃縮ウランなどの核燃料を臨界状態にすることで、核分裂で発生する熱によって発電する仕組みのため、連鎖反応をコントロールできなくなれば、「メルトダウン(炉心溶融)」などの重大な事故を起こす可能性があります。

使用済み核燃料が天然由来のウランのレベルに戻るまでには10万年かかると言われております。

(2)【核融合の原理】(水素:重水素とトリチウム)

D-T反応[二重水素(デューテリウム、D)と三重水素(トリチウム、T)を用いた反応]は、核融合反応の中でもっとも反応させやすい方法である。この反応によって放出されるエネルギーは同じ質量のウランによる核分裂反応のおよそ4.5倍、石油を燃やして得られるエネルギーの8000万倍に達する。核融合炉で使用される核融合反応として、実用化のために研究が進められている。

重水素(二重水素:D/(2H))は海水中に大量に存在するため、核融合燃料として有望視されている(海水に含まれる水素のうち 0.015 % は重水素である。)。三重水素(トリチウム:T/(3H))は不安定なため天然には微量しか存在しない。とはいえ、半減期12.32年は軽い元素の放射性同位体としては比較的長いもので、天然においても一定量が常に存在している。高純度の液体トリチウムは、核融合反応のD-T反応を起こす上で必須の燃料である。D-T反応の結果生まれる中性子によって装置の一部が放射能を帯びますが、それは100年程度で100万分の1以下に弱まるので、環境に与える影響を低くできます。

核融合反応を簡単に説明すると、水素のような軽い原子(重水素)が、もう1つの水素(三重水素:トリチウム)の原子とぶつかって、1個のもう少し重たい原子(ヘリウム)と中性子ができる反応をいいます。このとき1つになった原子はごくわずかな質量を失う代わりに、非常に大きなエネルギーを生み出します。(アインシュタインが〈一般相対性理論の公準〉として掲げた『等価原理』 )

どのようにすれば核融合をおこせるか?というと、原子核同士をぶつけあって融合反応をおこさせることは、実は容易なことではありません。というのも原子核はプラス(正)の電荷を持っているので、ただ近づけただけでは互いに反発しあうため、なかなか衝突してくれません。この反発する力に打ち勝ってぶつかり合うためには原子核に速いスピードを与えなければなりません。衝突させるために必要なスピードは、毎秒1千 km 以上です。そのためには高い温度が必要になってきます。核融合では最低でも1億度の高温が必要とされています。このような超高温ではすべての物質はプラズマという状態になっています。

その他にも効率良くエネルギーを発生させるためには温度以外に次のような2つの大きなポイントがあります。

Ⅰ.密度を高める。

原子をたくさん入れておけばそれだけ衝突する確率は上がるので核融合反応は起こりやすくなります。

Ⅱ.閉じ込め時間を長くする。

原子を長い時間、一緒に閉じ込めておけばそれだけ衝突をおこす確率が上がります。

上の条件をまとめると原子たちを高温高密度プラズマにしてある有限領域で反応をおこさせると、たくさん反応が起こってより多くのエネルギーを得ることができます。

どのように閉じ込めますか? 核融合反応では、高温(約1億度)高密度のプラズマでは入れておく容器の材料は全て溶けてしまいます。そこで、高温の原子を容器の壁に触れることなく閉じ込めるために2つの方法が主に考えられています。

まず1つ目として、磁力線による「カゴ」をつくってその中にプラズマを外に漏れないようにする、磁場閉じ込め方式という方法があります。その中でもロシアで発明されたトカマク方式は最もよく知られています。・・・日本原子力研究所

次に2つ目として、四方八方からレーザービーム(他に、電子ビーム、軽イオンビーム、重イオンビーム等など)を当て、燃料を圧縮させることで高い密度をつくり出し反応を起こさせる方法です。これは慣性閉じ込め方式と呼ばれています。・・・大阪大学レーザー核融合研究センター

【水素爆弾(水爆)の仕組み】

水素爆弾(水爆)は、原子力爆弾(原爆)の数百倍の威力と言われています。では、どうして核融合発電(水素融合)は、平和的エネルギーというと、水素爆弾の起爆が原爆で行うためです。水素の核融合反応は、高温高圧でなければならないので単体では爆発の能力は持たないのであります。

中性子爆弾(neutron bomb)

1キロトン以下の超小型原子爆弾を引金にし、重水素化リチウムの核融合反応を起こさせ、同程度の原子爆弾の約3倍の中性子を放射する爆弾。放射線強化弾頭とも呼ばれる。熱と爆風の破壊作用はせいぜい半径100〜200mだが、中性子の致死作用は半径900mの兵員に致死量の数十倍の放射線をあびせて数分間で死亡させてしまうが、建造物破壊や放射能汚染はわずかである。米国は1950年代から兵員殺傷兵器として研究、開発を進めてきたが、1962年に実験に成功。また、フランスは1980年に、ソ連もほぼ同じ時期にその実験に成功している。えげつない爆弾と言われている。

(3)特徴の比較表(核分裂と核融合)

Ⅱ.核分裂と核融合の歴史 (タイムライン)

【放】放射線、【原】原子力、【分】核分裂、【融】核融合、【国名・極】日=日本、欧=ヨーロッパ・EU(EC)、露=ロシア、米=米国、韓=韓国、中=中国、印=インド、加=カナダ、英=イギリス、仏=フランス、独=ドイツ、ソ連=旧ソビエト連邦 の略。

【歴史年表】

1895年(明治28年) 【放】『放射線の発見』。ドイツのヴィルヘルム・レントゲンが謎のビーム(✕線)を発見、アンリ・ベクレルもウランが発する同様のビーム(アルファ線)を発見して、これらは「放射線」と名づけられた。

1898年(明治31年) 【放】フランスのピエール・キュリーとマリ・キュリーの夫妻がラジウムを発見し、ここから放射線の研究が始まった。

1905年(明治38年) 【原】ドイツのアルベルト・アインシュタインが『特殊相対性理論』を発表し、質量とエネルギーの等価性を理論的に証明した。

1932年(昭和7年) 【融】『核融合の発見(Fusion)』。イギリスのジョン・コッククロフトとアーネスト・ウォルトンは、リチウムに加速した陽子を衝突させて、原子核の変換に成功した。

1938年(昭和13年) 【分】『核分裂の発見(Fission)』、ドイツの化学者オットー・ハーンとオーストリア出身の女性物理学者リーゼ・マイトナーは、中性子をあてたウランから放射性のバリウムが生成されることを発見し、マイトナーは、ウランの原子核が中性子を吸収してほぼ同じ大きさの二つの原子核に割れたと結論づけました。これが「核分裂の発見」という歴史的なできごとでした。

1939年~1945年(昭和14年~昭和20年) 『第二次世界大戦』。

1942年(昭和17年) 【分】世界ではじめて人工的に原子炉が『臨界』に達する(核分裂を起こす)ことができたのは、米国シカゴ大学です。

1945年(昭和20年) 【分】8月、米国が、日本の広島(6日)、長崎(9日)に原子爆弾(原爆)を投下。『世界で初めての核兵器の使用(原爆)』。日本は、同月8日の中立国のソ連軍の参戦という事態にようやく10日からの御前会議で降伏を決定し、14日にポツダム宣言を正式に受諾。15日に玉音放送で降伏を全国民に伝える。

1948年(昭和23年) 【分】米国が太平洋で核実験を行った。

1949年(昭和24年) 【分】ソ連・原爆実験成功。

1951年(昭和26年) 【分】世界初の原子力エネルギーを使った発電実験炉『EBR-I』が米国で行われた。EBR-Iの当初の発電容量は1kWであった。

1952年(昭和27年) 【融】米国が水素爆弾の最初の爆発実験に成功した。『世界初の水爆実験成功』。【分】イギリス・原爆実験成功。

1953年(昭和28年) 【原】国連総会におけるアイゼンハワー米国大統領による『Atoms for Peace』と呼ばれる演説後は、世界的に原子力平和利用への注目が高まる。【融】ソ連・初期型水爆実験成功。

1954年(昭和29年) 【融】3月、米国がビキニ岩礁での水素爆弾実験で、焼津の漁船・第五福竜丸が被爆。【分】ソ連・原子力発電運転開始『世界最初の原子力発電所(オブニンスク原子力発電所)』。※1938年の核分裂発見から16年目で(核分裂型)原子力発電所が完成した。

1956年(昭和31年) 【原】日本原子力研究所(JAERI)が設立。

1957年(昭和32年) 【原】軍事利用への転用を防止するための国際機関として『IAEA(国際原子力機関)』が設立された。

1960年(昭和35年) 【分】フランス・原爆実験成功。

1961年(昭和36年) 【融】日本原子力研究所(JAERI)で、核融合研究を開始。

1963年(昭和38年) 【分】日本、茨城県東海村の東海発電所において、日本で最初の原子力発電が開始された。『日本初の原子力発電所稼働』。

1964年(昭和39年) 【分】中国・原爆実験成功。

1968年(昭和43年) 【原】核保有国は5ヶ国にまで拡大した。それ以上の核兵器の拡散を防ぐために『核拡散防止条約(NPT)が締結』され、この5大国以外の核兵器保有は禁止されることとなった。

1972年(昭和47年) 【融】日本の『JFT-2』運転開始。

1974年(昭和49年) 【分】インド・原爆実験成功。【融】日本の『JFT-2a(世界初のダイバータ付トカマク)』運転開始。

1975年(昭和50年) 【融】日本の『JT-60』設計開始。

1979年(昭和54年) 【分】米国ペンシルバニアの『スリーマイル島で、原発事故』が起こった。【融】米国の『タブレット-Ⅲ』と日本が共同実験開始。

1983年(昭和58年) 【融】日本の『JFT-2M』運転開始。

1985年(昭和60年) 【融】日本の那珂研究所設立。『JT-60』の実験運転開始(ファーストプラズマの点火に成功)。

1985年(昭和60年) 【原/融】『ジュネーヴ・サミット』の米ソ首脳会議で核融合の国際共同開発に合意したのが発端。(レーガン-ゴルバチョフ会談)『冷戦 構造の崩壊』。『核融合開発研究推進の共同声明』両首脳は、平和目的のための制御された熱核融合利用を目的とする研究の潜在的な重要性を強調し、これに関連して、全人類の利益のためにこの本来無尽蔵のエネルギー源の獲得のための国際協力を出来るだけ幅広く、実際的に発展させることを提唱した。日欧にも呼びかけてITER計画が発足した。

1986年(昭和61年) 【分】4月26日、チェルノブイリ原子力発電所事故(ソ連・ウクライナ)。『原子力発電開発史上最悪の事故』が発生した。

1988年~1990年(昭和63年~平成2年) 【融】ITER概念設計活動『CDA』[ガルヒンク(ドイツ)で、日欧露米の4極により実施された。]

1991年(平成3年) 12月、ソビエト連邦の崩壊とロシア連邦建国。【融】日本の『JT-60U』が大電流化運転開始。

1992年(平成4年) 【融】日本のJT-60Uが『プラズマ温度4.4億度』を達成。

1993年(平成5年) 【融】日本のJT-60Uが『高周波により世界最大の非流動電流360万Aの駆動』を成功。

1994年(平成6年) 【融】日本のJT-60Uが『世界最高のプラズマ閉じ込め性能』を達成。

1992年~1998年(平成4年~平成10年) 【融】ITER工学設計活動『EDA』[サンディエゴ(米国)、那珂(日本)、ガルヒンク(ドイツ)で4極により実施された。]

1996年(平成8年) 【融】日本のJT-60Uが『プラズマ温度5.2億度』を達成しギネス登録。『臨界プラズマ状態』を達成。

1998年(平成10年) 【融】日本のJT-60Uが『世界最高エネルギー倍増率1.25を達成』、日本提案によるITER計画のコスト低減に向けた設計の大転換があった。【分】パキスタン・原爆実験成功。

1999年(平成11年) 【融】米国は、ITER計画のEDA工学設計活動から撤退。【分】日本の東海村のJCO核燃料施設で、正規の作業手順を無視したことにより臨界事故が発生し、大量の放射線を浴びた作業員2名が、急性の放射線障害で死亡した。

1998年~2001年(平成10年~平成13年) 【融】ITER計画の『延長EDA』が、那珂(日本)とガルヒンク(ドイツ)の2サイトで、日欧露の3極により実施された。

2001年(平成13年) 【融】7月、ITER計画の最終設計書が完成してEDA工学設計活動が終了し、設計に必要な技術的準備が完了した。

2001年~2005年(平成13年~平成17年) 【融】ITER計画のサイト選定『政府間協議』。2001年(平成13年)11月~建設に向けて政府間協議を開始(日本、カナダ、欧州、ロシア)。2003年(平成15年)2月、政府間協議に米国、中国が参加。同年7月、政府間協議に韓国が参加。同年12月、政府間協議からカナダが撤退。

2001年~2007年(平成13年~平成19年) 【融】2001年7月~2007年10月、EDAの終了後、建設が開始するまでの間、EDAで得られた成果を維持しつつ設計を深めるために、調整技術活動とITER移行措置活動『ITA』が那珂とガルヒンクに国際チーム作業サイトを設置して進められてきた。

2005年(平成17年) 【融】6月、ITER計画の日欧露米韓中の6極による政府間協議において、建設サイトが「サン・ポール・レ・デュランス(フランス・カダラッシュ)」に決定した。【融】11月、ITER計画の中心が、フランス・カダラッシュの「サン・ポール・レ・デュランス」に作業サイトが開設され、2007年の初めに、作業サイトはサン・ポール・レ・デュランスに一本化された。 【融】同年12月、ITER計画にインド参加決定。 【融】日本、日本原子力研究開発機構(JAEA)の発足、那珂核融合研究所の設置。

2006年(平成18年) 【分】北朝鮮・原爆実験成功。【融】ITER協定の署名。

2007年(平成19年) 【原】4月、日本原子力研究開発機構法の一部改正法公布。 【融】同年6月、BA協定(ブローダーアプローチ/日・欧州原子力共同体核融合エネルギー協定)の発行。 【融】同年7月、日本原子力研究開発機構青森研究開発センターおよび国際核融合エネルギー研究センター開所式。 【融】同年10月、『ITER機構(ITER国際核融合エネルギー機構)』が発足。7極参加(日欧米韓中露印)して建設段階が開始され、ITAは終了した。

2008年(平成20年) 【融】日本のJT-60Uが実験運転の完遂。

2011年(平成23年) 【分】3月11日、日本で、東日本大震災発生。『東京電力・福島第一原発事故』。

~2011年(~平成23年) 【分】イスラエル・原爆実験成功していたことを確認。

2016年(平成28年) 【融】日本の『量子科学技術研究開発機構(QST)』の発足。

2020年~(令和2年~) 1月~、新型コロナウイルス大流行(パンデミック)。コロナウイルスの報道は2019年12月31日13時41分が最初らしい。

2021年(令和3年) 【原】3月11日『日本の東日本大震災発生と、東京電力・福島第一原発事故』から10年経過。【融】1932年の核融合の発見から89年、1985年の米ソ首脳会談(ジュネーブ会議)から36年。ITERサイトの建設進捗率は70%の段階である。【環境】環境問題が深刻化してCO2削減が絶対条件となる。

【これからの未来の原子力エネルギーの展開】~2021年7月現在~

2021年(令和3年)年内頃 【融】日本の『JT-60SA』の年内のファーストプラズマをめざしているが、安全性を最優先し進める予定。

2025年(令和7年)頃(予定) 【融】ITER計画の『実験炉ITER』のファーストプラズマをめざす。[約4年後の予定]

2040年(令和22年)頃(予定) 【融】ITER計画の『原型炉ITER』の送電実証をめざす。[約19年後の予定]

2050年(令和32年)頃(予定) 【融】ITER計画の『実用・核融合炉』の建設をめざす。[約29年後の予定]

Ⅲ.放射能・放射性物質・放射線

(1)放射能・放射性物質・放射線 (電灯に例えると、)

放射能(㏃)・・・・・懐中電灯の『光を出す能力』

放射性物質(㏜)・・・懐中電灯の『本体』

放射線(㏜)・・・・・懐中電灯の『光』

(2)放射能の減り方

放射性物質は放射線を放出しながら、時間の経過とともに放射線を放出しない安定した物質になっていきます。したがって、放射性物質はだんだん放射能が減っていきます。放射能が半分になる時間を「半減期」といいます。たとえば、ヨウ素131は半減期が約8日なので、放射能は約8日で最初の放射能の半分に、約16日で1/4に、約24日で1/8に、約1力月(約32日)で1/16に減少します。

(3)放射線の種類と透過力

放射線はものを突き抜ける能力を持っていますが、これを止めることもできます。この性質は放射線の種類によって異なっています。

①アルファ線(α線)/ 粒子

②ベータ線(β線)/ 粒子

③ガンマ線(γ線)や X線 / 電磁波

④中性子線 / 粒子

(4)自然放射線の量

世界平均 2.4ミリシーベルト

日本 2.1ミリシーベルト

(5)放射線量と人体への影響

人間は日常生活の中で放射線を受けると、そのエネルギーにより人体組織を構成する細胞の中の DNA(遺伝子)の一部に損傷を受けます。また、放射線だけではなく、日常生活の様々な事(ストレスやたばこ等)からも DNAは頻繁に損傷を受けています。しかし、こうした DNA の損傷に対して、生物は DNA を修復する仕組み(生体防御機構)を持っていますので、ほとんどの細胞は修復され元に戻ります。また、修復されない細胞のほとんどが細胞死して健康な細胞に入れ替わります。

しかし、一度に大量の放射線を受けると死亡するリスクは増えますが、これは細胞死が多くなり、細胞分裂が盛んな組織である造血器官、生殖腺、腸管、皮膚等の組織に急性の障害が起こる等の健康影響が生じます。細胞死がある量に達するまでは残っている細胞が臓器や組織の機能を補うため症状は現れませんが、その量を超えると一定の症状が出てくることから、これを確定的影響といいます。100ミリシーベルト未満の低線量被ばくでは、ストレスやタバコ等他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しい。

(6)放射線の細胞への影響と放射線治療(がん細胞)

日本の核融合研究と原子力

ITER(イーター)とは、本来、国際熱核融合実験炉(International Thermonuclear Experimental Reactor)の英語の頭文字をとった略語であったが、政府間交渉においては、イーター事業のために南フランス・サン・ポール・レ・デュランスに建設される国際熱核融合実験炉を意味する固有名詞として扱われることとなった。ラテン語で「道」や「旅」を意味する。

QST 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構・核融合エネルギー部門量子科学技術研究開発機構(本部) 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号 那珂核融合研究所 茨城県那珂市向山801-1 六ヶ所核融合研究所 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166

NIFS 核融合科学研究所(国立の大学共同利用機関法人自然科学研究機構)岐阜県土岐市下石町322-6

JAEA 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 本部 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 東京事務所 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号 富国生命ビル19階

NRA 原子力規制委員会 東京都港区六本木1丁目9番9号

(内閣府)原子力委員会 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎 第8号館 6階

文部科学省・研究開発局原子力課 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号

経済産業省・資源エネルギー庁 東京都千代田区霞が関1丁目3番地1号

電気事業連合会 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館

〔今後も追加作成予定!〕

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?