京都~草津を歩いて足を壊した 【歩いて目指せ日本橋 1日目】

こんにちは、寧々です。

この記事は、江戸時代の旅人みたいな放浪の旅に出たいと思い立った人生どん詰まりの京都在住OLが、京都三条大橋から東京日本橋までを徒歩で旅しようと試みた18日間の記録です。

前日譚はこちらから

【ルール】

①東海道上に設けられた53の宿場町を通り、京都三条大橋から東京日本橋を徒歩で歩く。

②通行止めなど余程の理由がない限り、「東海道」以外の道を歩くことは禁止。道を間違えた場合は、間違えた地点まで戻って歩き直す。

③移動手段は基本徒歩。徒歩で渡れない三重〜愛知間の移動のみ電車OK。

④各宿場町では、歌川広重の浮世絵集「東海道五十三次」と同じ構図で写真を撮る。

6:30 山城国・三条大橋

おはようございます。スタート地点・京都の三条大橋です。東海道の旅の大先輩、「東海道中膝栗毛」の弥次さん喜多さん像がお出迎えです。京都の街を物珍しそうに見ています。

三条大橋は、東からの旅人にとって京都の玄関口で、今でも賑わう繁華街・河原町がこの先に待っているのですが、今回はそんな河原町に背を向けて、初めの宿場町・滋賀県の大津宿を目指します。

繁華街エリアを抜け、春には桜やツツジで混雑する蹴上(けあげ)を過ぎると、最初の難所・日ノ岡峠に辿り着きました。

峠と言っても、今は難なく越えられるように道が整備されているので、ちょっとした坂道という感じでした。「旧東海道」の石碑を見つけて、東海道を歩いているんだと気分が高揚します。

滋賀と京都の境目にある京都市山科区に着きました。京都入りする前の厄除けで多くの旅人が立ち寄った「山科地蔵」で、旅の安全を祈願します。まだ足は元気です。

7:30 初めての越境

歩き始めて1時間ちょいでアッサリ京都市と滋賀県大津市の境目につきました。滋賀県突入です!!

車が引っ切り無しに追い越していく中、狭い歩道を歩き続けると、山城国と近江国の国境上にあった関所「逢坂の関」の跡地(推定)を示す碑がありました。

すでに「滋賀県」には入ったものの、ここは明治以前の区分け上では、京都府南部をカバーする「山城国」でして、この逢坂の関を超えてはじめて「近江国」へと入ります。

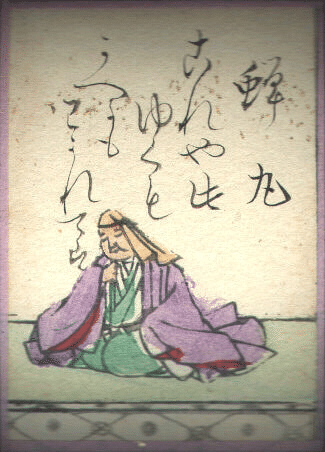

今は車がビュンビュン行き交うだけで情緒も何もないですが、当時は京の都へ向かう人、出ていく人の往来で賑わった場所らしく、百人一首にも当時の様子を詠んだ歌があります。

「多くの人たちがこの逢坂の関ですれ違うの、エモいね」って歌です

京都と滋賀、山城国と近江国、2つの境を超えて、どんどんギアを上げて歩いて行きます。そして京都から歩いて約3時間半、距離にして11.8キロ。ついに1つ目の宿場町・大津宿に辿り着きました!、

12:00 近江国・大津宿【1/53次】

ちょうどお昼時だったので、お惣菜を買って琵琶湖沿いの公園まで足を伸ばしました。視界に広がる琵琶湖を見て、滋賀県まで歩いて来たのだという実感がより強くなりました。

大津宿は、琵琶湖を介した水運事業で栄え、東海道上の53の宿場町の中でも最大規模の人口を誇った宿場町です。滋賀県の県庁所在地でもあるので、街並みは大分現代的です。たま〜に一画だけ江戸の名残が残っています。

さて、大津に来たら是非行ってみたい場所が東海道沿いにあったので、少し寄り道します。

義仲寺(ぎちゅうじ)です。

義仲寺(ぎちゅうじ)

こちらのお寺では、高校の古典で取り上げられることが多い、平家物語の「木曽の最期」や、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で青木崇高さんが好演した事で知られる源氏の武将・木曾義仲のお墓があります。義仲は鎌倉幕府を開いた源頼朝の従兄弟なのですが、頼朝と対立してこの大津で討死しました。

実は義仲のお墓の隣には、「おくのほそ道」で知られる江戸時代の俳人・松尾芭蕉の墓があります。

芭蕉は大の義仲オタクで、「死んだら義仲公の隣に埋めて」と遺言していたらしく、現在の大阪市内で亡くなった後、はるばるこの大津まで遺骨を運び、埋葬してもらったそうです。ヤバいオタクだ・・・。

オタクとしてはあまり見習っちゃダメなタイプの人ですが、人生の大部分を旅に費やした偉大なる旅人の大先輩なので、きちんと手を合わせてきました。ちなみに松尾芭蕉は今後嫌というほど東海道の旅に登場します。旅しすぎでしょこの人。

さあ先へと進みます。まだまだ足は元気です。

大津は琵琶湖の絶景を臨みながら歩けるほか、見どころが多いのでとても気持ちよかったです。一個ずつ語るとキリがないので、ダイジェストで紹介します。

13:40 滋賀県大津市 建部神社

琵琶湖上にかかる「瀬田大橋」を渡り、建部神社にやってきました。

鎌倉幕府初代将軍・源頼朝が、京都から流罪先の伊豆国へと向かう途中に立ち寄り、源氏再興を祈願した神社だそうで、出世開運のご利益があります。かの源頼朝と同じ道で東へ向かっていると思うと感慨深いです。

幸い境内にベンチがあったので、プチ休憩をとることにしたのですが、ベンチに腰掛けた途端、ふと右の膝裏に違和感を感じました。

足を曲げようとするとどこか突っかかって痛いのです。

軽くストレッチとマッサージをして、若干楽になったものの、まだ違和感は残っています。歩き始めて早7時間が経っていたので、そろそろ足が悲鳴を上げ始めてもおかしくはありません。

本来であればここで一旦切り上げて、また次回同じ場所から歩き始めればよかったのですが、どこかここで諦めるのは悔しく、「せめて草津まで行きたい・・」と謎の拘りが勝ち、無謀にも私は旅を継続することを決めました。これが後に仇となるとは知らずに・・・。

2つ目の宿場町「草津宿」を目指して歩き続けます。

16:30 近江国・草津宿【2/53次】

大津宿から約14.4キロ、なんとか草津宿に辿り着きました。ようやく2つ目の宿場町です!!! もう足は悲鳴を上げています。

草津宿は、中山道、東海道2つの街道の分岐点に位置しており、交通の要衝として古くから栄えた宿場町でした。中山道は、京都〜草津間は東海道と道を共有していますが、この草津駅で東海道と分かれ、岐阜や長野を通って江戸日本橋に入ります。

もう足が限界で一歩として歩きたくないのですが、気合で観光します。

草津宿の本陣(VIP用高級旅館)です。赤穂浪士で有名な浅野内匠頭や吉良上野介、最後の将軍徳川慶喜、新撰組土方歳三など、名だたる先人達も泊まったそうです。

草津宿は、こうした建築が多く残っている他、東海道沿いの建物には、「江戸時代、この建物はかつて○○でした」と記した看板がかけてあり、当時の様子に思いを馳せながら歩くことができてとても楽しいです。足が痛くなければなんですけど。

16:50 足は痛いけどうばがもちは食べたい

街並みに加え、草津には江戸時代の旅人達も休憩がてら食べた銘菓が今でも人気です。うばがもちです。

激動の戦国時代、織田信長に滅ぼされた武将から曾孫を託された乳母が、この草津で曾孫を養うために餅を売っていたので、「乳母の餅=うばがもち」という名前がついたそうです。後年、天下人となった家康が乳母の誠実さに感銘を受け、草津に立ち寄るたびに餅を求めたことからたちまち話題となり、江戸を通じて人々に愛されるベストセラーお菓子となったのでした。

そうというなら、私も食べねばと、すぐそこにJR草津駅が見えているにも関わらず、わざわざ駅から遠ざかったところにある「うばがもちや」に向かいます。

店内に通されてうばがもちを注文、小さくて丸いフォルムが可愛いうばがもちと抹茶で一服したのも束の間、完食して立とうとした瞬間

右の膝裏に激痛が走りました。

建部神社で足の痛みを感じてから早数時間、一度も休憩もストレッチも挟まず歩き続けたことが祟ったのでしょう。椅子に座ってようやく深く足を曲げた途端に、一気に膝裏の筋肉が硬直して、今度は伸ばせなくなったのです。一気に血の気が引いて行きます。

痛みを必死に堪えながら少しずつ足を伸ばすことでなんとか立つことは出来たものの、レジまでの10数歩がとてつもなく遠くに感じるくらい、もう体が歩くことを拒否していました。急に客がびっこ引いて歩き始めたので、お店の人もドン引きだったと思います。

18:00 涙の帰京

レジまでの10数歩ですらキツいのに、今度は帰るために店から徒歩10分の草津駅まで歩かなければなりません。

使い物にならなくなった右足を引きずりながら、建部神社手前で引き返していれば、うばがもちを次回に持ち越していればと、数時間前の自分を呪い続け、命からがら草津駅の電車に乗り込み、約11時間旅を終えて帰路に着いたのでした。秒で京都に着いてビビりました。

その後は前回の記事で書いた通りです。右膝裏の痛みは筋肉痛LV100みたいなもので、ふくらはぎに負荷が集中したことが敗因とのことねした。絶対安静を続けた結果、幸いにも長引かず、1週間くらいで元通りになりました。

ただ、足の指先にかかった疲労が「爪下血腫」という爪の内出血としてあらわれ、その後半年以上私の両親指は真っ黒のままでした。

幸先の悪いスタートになった東海道五十三次の旅ですが、始めてしまった以上は踏破しないと気が済まないので、リベンジを決意し、その後しばらくは歩き方の練習に勤しむのでした。

その修行の成果はいかに??

また明日の記事でお会いしましょう🙇♀️

寧々

【おまけ】歌川広重の浮世絵と同じ構図で各宿場町の写真を撮るチャレンジ

江戸時代の浮世絵師・歌川広重は、東海道の各宿場町の風景を浮世絵に残しています。せっかくなので、同じ場所で写真を撮ります。

広重の絵に描かれているほど高い山はありません

(実際の場所はよくわからず・・・)

(ガラスに全身写っていたのでぼかしました)

江戸時代と同じお店が残っているとワクワクします

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?