#21 「デザインの学習では、たくさん褒めてくれる人からフィードバックを受けよう」というお話。

先日、デザイナー夫がオンラインで出前授業をする講座で「独学で学ぶ場合も、フィードバックを受ける環境を作ることは大切です」という話をしていました。その中で述べられていた興味深い点についてレポートします。

大事なのは、たくさん褒めてくれる人に見てもらうこと。

「フィードバックを受ける」と聞くと、改善点を指摘してもらうことを思い浮かべる方は少なくないと思います。私も、誰かに自分の仕事を見てもらう際は改善点を知る機会になると思っています。でも、デザイナー夫は「たくさん褒めてくれる人に見てもらうと伸びる」と言います。どういうことでしょうか👀?

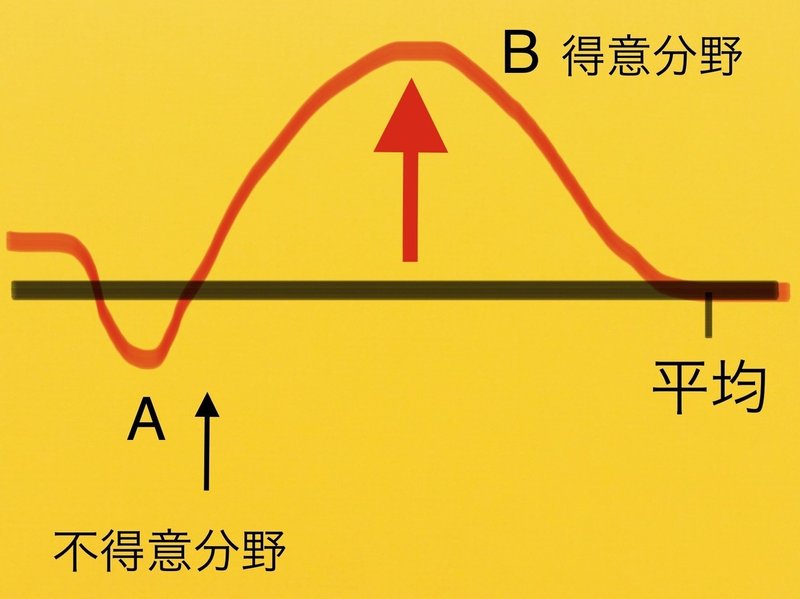

デザインをするには、観察力・分析力・バランス感覚・色彩感覚など、必要な能力がいくつもあります。ある人は観察力や分析力に長けていて、また別の人はバランス感覚に優れています。そして各々に苦手な分野があると思います。下の図にある黒い太線は平均的に求められている能力を表し、赤い線はある学習者の持っている能力表しています。下の段は平均より低いので不得意分野、上の段は平均より高いので得意分野とします。

たとえば、Aを分析力とし、Bを色彩感覚、バランス感覚とします。この学習者の場合、色彩・バランス感覚には長けているけれど、関係する要素を分析することは苦手なようです。この学習者が自分の作品や課題に対するフィードバックを受ける際、何に注目してもらえれば今後の成長に寄与するのでしょうか?

作品や課題に対してフィードバックがある場合、与える側も受ける側も、Aの不得意分野=つまり「できていないところ」を指摘する(される)ことに慣れているかもしれません。でも実は、できていないことは学習者本人も自覚している場合が多いのです。そして「できていないところ」を見つけるのは簡単です。

逆にBの得意分野=「よくできているところ」を褒め、その能力をさらに伸ばしていくようにリードしていけば、学習者の個性は伸びます。その学習者らしい、オリジナルの良いものが生み出される確率はグッと上がります。

総合的に考えて、良いところ(その学習者の個性)が伸びたほうが、全体の能力も上がる、というのがデザイナー夫の考えです。下の図にあるように、Bの得意分野がぐっと上がるその「良い力」に引っ張られて、Aの不得意分野も少しずつ上がってくるケースがあるのだそうです。Aの不得意分野だけを指摘されて改善しても、良いところをさらに伸ばす力はさほど生み出されず、全体の能力が上がる幅は小さいということです。なるほど👀

(【デザイナーの妻】による手書きの図が非常に雑で、デザインを勉強されている方にとっては耐え難い画像だと思いますが、お許しください…👀)

できていないところを指摘するのは簡単!

前の段落にも書いたように、できていないところを指摘するのは簡単です。その学習者の不得意な点は作品にバッチリ表れているかもしれず、本人も苦手意識を持っているかもしれないからです。

でも得意分野はどうでしょうか?その学習者が持っている個性・よくできているところ=得意分野は、その作品や学習者をよく観察してじっくり向き合わないと、なかなか発見できません(相手の良いところを見よう!という人間関係に似ているなぁ…と思いました)。そういう「見つけにくいところ」にしっかり関心を持って、良いところ=可能性を伸ばしてくれるフィードバックこそ、学習者の改善を真に助けることになるのです。

できていないところを指摘するだけでも「先生っぽい」けれど、デザイナー夫が目指すのはそういう教師ではありません。「たくさん褒めるために学生一人ひとりにじっくり向き合い、関心を持ってその得意分野を見つけ出すことに、教師としてのやりがいと使命を感じる」というのが、デザイナー夫のティーチング・フィロソフィーです。

褒められて嬉しい→「やる気」につながる

もうひとつ、デザイナー夫が積極的なフィードバックを受ける環境をすすめる理由は、「褒められた」「誰かに喜ばれた」という経験は、「もっと頑張ろう」というモチベーションを生み出すということです。確かに、褒められたらそう思いますね。それは得意分野をさらに伸ばし、ひいては不得意分野にも取り組む力を与えてくれます。

美大の学生とデザイナー夫のやり取りを聞いていて感じたこと

デザイナー夫が教えるNY美大のクラスでは、一方的な講義の時間はほとんどありません。理論を教えている時間もありますが、授業のほとんどは、学生たちのプレゼンとそれに対するフィードバックの時間です。

今学期は全クラスオンライン開催ということで、学生たちのプレゼンも画面共有により行われました。その後、プレゼンに対する他の学生からのコメントと教師からのフィードバックが続きます。

「Good job!」「I love it.」「Excellent!」「Awesome!」と言う言葉を何度も聞きましたが、デザイナー夫は学生たちの作品やプレゼンの仕方を具体的にたくさん褒めていました。褒められると、学生は「どうしてこういう方法を取ったのか」「何に迷ったか」など、さらに嬉しそうに説明していたように思います。そういうやりとりの後に、「これはどう意味だったの?」という質問をクラスメートから受けたり、次回につながる改善点を話し合っていました。

15週間のクラスを、【デザイナーの妻】は全て聞いていたわけではありませんが、時々聞こえて来る授業を聞いていると、だんだんと学生たちの「学習に対する温度」が上がってきたのがわかりました。デザイナー夫も、7週目か8週目(つまり学期の半分)を過ぎたあたりから、メキメキと学生たちの作品の質が上がってきたのを感じたようです。

これこそが、得意分野が少しずつ強化されてその子らしい作品が出てくるようになった過程なのかな、と思います。何より、学生たちが楽しそうにプレゼンするようになった印象を受けました。声が生き生きしていると、わかります。「自分には、こういう得意分野がある」という気持ちが生まれたのかな?リサーチや分析作業の過程も楽しくなったんだろうなぁ👀と【デザイナーの妻】は勝手に想像していました。

まとめ

ということで、デザインを学ぶ過程では、積極的なフィードバックを受ける環境を持つということが、成長するためにとても大切なことです。理由は3つ:

①得意分野を伸ばす→オリジナルの良いものを生み出せるようになる

②良いところ・可能性を引き出すことこそ、フィードバックの意味

③「褒められると嬉しい」→「やる気」の良いサイクルが生じる

デザイナー夫自身、自分が美大生だった頃を振り返ると、アメリカの「褒めて伸ばす」という教育にバチーンとハマり、ここまで頑張ってこれたと言っています。今回のレポートは、自らの体験に基づくデザイナー夫のティーチング・フィロソフィーでした。

観察日記#21読んでくださってありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?