依頼が立て込んだ研究開発チームで考えること

この記事は、NAVITIME JAPAN Advent Calendar 2021 の 23 日目の記事です。

こんにちは、ネコ派メタラーです。ナビタイムジャパンで地点検索基盤の開発マネジメントを担当しています。

この記事では、地点検索チームにおいて開発マネジメントを行っている私が考える、チーム外から依頼された仕事への動機づけについてお話ししたいと思います。特に「時間があればやりたい仕事があるんだけど・・・」という悩みをどう解消していくか、という点がメインテーマです。

ナビタイムジャパンの研究開発チーム

私たち地点検索チームは、ナビゲーションサービスにおける出発地・目的地を検索する技術の開発を担当しています。地点検索機能の開発には、情報検索の技術のほか、様々なドメイン知識が求められます。当社の中では「研究開発チーム」と位置づけられ、専門性の高い技術開発を行う役割を持っています。

当社の「研究開発」では、専門性の高い技術開発を行う傍ら、それを簡単に使えるようすることでサービス開発に貢献することが求められます。たとえば、私たち地点検索チームは地点検索 API サービスや、全文検索システムを提供しています。全サービス共通バックエンドを提供しているということです。

研究開発チームへの「依頼」

共通バックエンドを提供することから、サービス開発を担当しているチームとしては、ほしい機能があれば研究開発チームに「依頼」することになります。依頼は日常的に発生しており、研究開発チームは自発的な研究を行う傍ら、依頼にも応えています。たとえば、地点検索チームに対しては以下のような依頼をいただきます。

機能改善

例: 〇〇という検索ワードで✗✗がトップヒットするようにしてほしい

新機能開発

例: 海外向けのナビゲーションサービスを作るため、海外スポットの検索機能を作ってほしい

例: 新サービス向けに、フリーワード検索の仕様を部分的に変更できるようにしたい

システム維持

例: 全文検索サーバがエラーを返却しており、状況を確認し復旧させてほしい

例: 稼働環境をオンプレミスからクラウドサービスへ移行したい

依頼はチームが作り出すべきものを示唆しますので、基本的には歓迎すべきものです。一方、自発的な研究を主体とするチームにおいては、計画していた自発的な研究が後手に回ることもあり、常にポジティブに向き合うことはなかなか難しいものです。どう向き合うとよいでしょうか?

仕事が始まる 2 つの動機

まずは課題を整理しましょう。仕事は、誰が考えて発したかによって、「内発的」「外発的」の 2 つに分類できると考えています。

内発的な仕事

内発的な仕事は、チーム自身で考え、必要だと判断して取り組む仕事です。

たとえば、現在の地点検索チームでは「ほしい地点を検索してもヒットしないことで不満を抱える機会を減らす」ことを目指しており、地点検索結果画面から離脱したユーザーの傾向調査、およびそれを踏まえた検索ロジックの改善を日々行っています。

外発的な仕事

外発的な仕事は、チームの外から直接要求されて取り組む仕事です。「依頼」はこちらに相当します。

アイデアとしていただくものもありますが、多くはビジネスにおいて重要な位置づけがされており、ビジネスチャンスに合わせたスケジュールが設定されています。確実にこなすことが求められます。

どちらをやりたいか

「内発的」「外発的」そのものに優劣はありませんが、チームの性質によっては外発的な仕事ばかりというわけにはいかないこともあります。

私たちのチームは性質上、内発的な仕事を一定以上こなす必要があります。チームのミッションである「ユーザが潜在的に行きたい場所へ導く」ことは抽象的なテーマであり、自ら考えて研究することが重要だからです。

加えて、このチームでは内発的動機に基づいて仕事したいと考える人が多いです。自律的な仕事を志向していること自体は大変頼もしいですし、自分たちが必要だと考え出した仕事ですから、極めて自然なことだと思います。

依頼に追われる時期もある

しかし、外発的な仕事の発生はコントロールできません。たまたまサービスリリースが特定の時期に固まると、もともとやりたいと考えていた内発的な仕事を進められず、もどかしく感じる時期が発生します。

気持ちよく仕事を進め、チームを維持するために、次の 3 つのことを意識しています。

優先する理由を説明する

1 つ目は、平等に優先順位を判断し、その理由をチーム内外に説明することです。

正直なところ、私自身「直接お願いされたことは優先したくなりがち」という自覚はあります。それだけで決定することはプロダクトとチームそれぞれによくありませんので、「なぜ優先すべきなのか」と一度立ち返ることにしています。

再考した上でも、外発的な仕事は優先順位が上位に入りやすいと感じています。これは「それを実施しないとビジネスチャンスを逃す」という性質を持つことが多いため、早めに実施すべきだと判断されることが多いのだと考察しています。逆にいえば、このような優先すべき理由がない場合もありますので、その場合は思い切って後回しにしたり、取り下げることを交渉したりします。

内発的な仕事に転換する

2 つ目は、内発的な仕事への転換を図ることです。自分たちとしても実施したいものは、「確かにそれは大事だね、教えてくれてありがとう!」という気持ちで受け取ります。

外発的な仕事であっても、内発的に動機づけできるものは少なくありません。たとえば、「〇〇という検索ワードで✗✗がヒットするようにしてほしい」といった機能改善要望は、「地点検索できずに不満を抱えるユーザを減らす」という内発的動機の中で扱えるものが多いです。実際のところ、こういった検索結果改善要望にはサービス運営者ならではの視点が入っていることが多く、重要なアイデアソースとなっています。

最近の例では、「トイレを検索しているわけではないのにトイレスポットが表示されるケースがある。必要ないときは表示されないようにしてほしい。」という要望がサービス担当者から寄せられました。これを地点検索チームでは「特定用途でのみ用いられるスポットは、それが求められているときだけ検索結果に返却する」というテーマで取り扱うことにしました。このテーマは現在も研究を続けています。

経験的には、以下の性質をもつ依頼は内発的動機に転換しやすいと思います。

アイデアとして提示されたもの

専門性をもって作り込む余地があります。

多くはビジネス計画が固まりきっていないので、スケジュールに余裕があり、自由度が高いです。

複数のサービスで課題となりそうなもの

根底に汎用化できる課題があるもので、専門性の高い技術開発のテーマになりやすいです。

今後も継続するか考える

3 つ目は、外発的な仕事ばかりの状況が一時的なものか、恒常的なものかを見極めることです。

いかに重要な依頼をこなしていたとしても、内発的な仕事が全くできないということでは、チームの存在意義が揺らぐことになります。いずれ収束して内発的な仕事進められそうであれば、そういう時期だと割り切りますが、収束しそうになければ対策が必須となります。

同じ問題は欠員によっても発生します。スケジュールがコントロールしにくい外発的な仕事は意図的に減らすことが難しいため、欠員が生じると恒常的に、内発的な仕事にしわ寄せがきます。

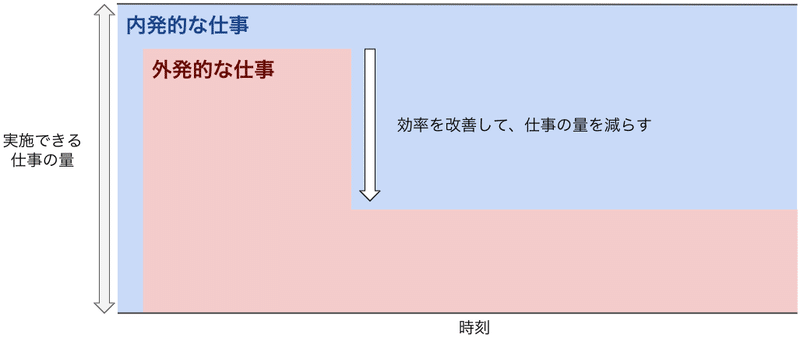

解決策の一つとして、業務効率の改善が挙げられます。外発的な仕事を効率よく扱えるようにすることで、内発的な仕事を行う余裕を生みます。具体的なアクションとしては以下が挙げられます。効率改善は、内発的な仕事に取り組むためには必要な投資だと考えています。

よくある依頼の対応フローを定型化・自動化する

システムの内部品質を改善し、開発効率を改善する

リファクタリング、自動テスト整備など

今回のアドベントカレンダーで紹介された「オフラインA/Bテスト」も、当チームの開発効率改善の一貫です。

他の解決策として、人的リソースの追加という手もあります。常に使える手段ではありませんが、最近の例では当チームから退職者が出た際、内発的な仕事を行うことができないことを理由に人員補強を行いました。

今後やりたいこと

現在はできていませんが、チームの目標設定における外発的な仕事の位置づけを改善したいと考えています。

現在のチーム目標は内発的動機のみ明示化されており、外発的動機の存在は非明示的です。外発的な仕事によって生み出される価値がチーム目標から評価できないため、「チームに貢献できていないように見える」という不安をもつ原因になっているようです。「必要な外発的な仕事を間違いなく実施する」ことを目標のスコープに入れることで、この不安を解消したいと考えています。

終わりに

ここまで「外発的な仕事」の取り扱いについてお話ししてきました。本稿を書き上げる中で考えをまとめたところも多く、まだまだ研究していきたいと思います。自発的な仕事と依頼案件の板挟みに悩む方に、少しでも参考になれば幸いです。