ストリップを観てからホテルに行く百合小説①

第一話

マスクを息苦しいと思ったことはなかった。顔を半分覆うだけで、呼吸はずっと楽になる。

「前の方、空いてるんじゃない?」

身軽な足取りで席を取りに行った千紗は、すぐに戻ってきて「荷物置いてあった」としょんぼり言った。薄いピンクのマスクに睫毛の影が落ちる。

「開演前でも結構人居るね」

辺りを見回し、後ろにある一段高くなった立ち見エリアに陣取った。ここには椅子がないけれど、体重を預けられる手すりがあるしポラ列の邪魔にならないから、客席の壁際に立つより気が楽だ。

「久しぶりのストリップ、楽しみ」

千紗がわたしの耳に唇を近づけて言う。周りを気づかった小声でも、はちきれそうに膨らんだ期待が伝わってくる。そうだね、と相槌を打ちながら、わたしは足元に置いたリュックから小さなノートとペンを取り出した。

舞台や映画を観るときに、メモを取ることはあまりない。物語は一回きりだから美しい、と、昔読んだ小説の台詞に倣うつもりはないけれど、通り過ぎたあと自分の頭に何がのこるのか、何ものこらず消えてしまうのか、それを確かめるのも楽しみのひとつだと思っている。

けれど、ストリップは別だった。タイミングによっては、同じ演目を繰り返し見ることもある。それなのに一度として「まったく同じ」時はない。たとえば、ダンスを中心とした比較的スタンダードな演目でも、踊り子が目線を向ける相手は毎回違う。ウインクをするときに見ている相手も、堂々と向けた指先が指し示す相手も当然違う。器用に舞台の隅へと脱ぎ捨てられた衣装がどんなふうに落ちたのか、ポーズを切るときの息の乱れ方はどうだったのか、細かな違いを挙げていけばきりがない。

そんなとき、ストリップという舞台に他にはない客席との結びつきを感じたくなってしまう。一緒に作り上げているとか、そういう大それたことを言うつもりはないけれど、その時に集まった客の顔触れやテンションが、踊り子のつくる舞台へと照明のひとつみたいに注がれているような気がしている。

あまりにも目まぐるしくて、気が付くとのぼせるくらい夢中になってしまうから、記憶に使う脳の負荷を減らすような感覚でメモを取るようになった。とはいえ、メモを見ていて舞台を観ないのでは本末転倒だから、目線はしっかり舞台に向けたまま手だけを雑に動かしていく。拍手や手拍子もちゃんとしたいから、実際に書き出せる量はたかがしれている。幕間に見てみると、字がひどいうえに文字の上に文字が重なっていたりしてとても人に見せられる有様ではない。ただ、その時の感覚を思い出すヒントにはなるので、自分では気に入っている習慣だった。

二番目に出てきた踊り子は千紗のお気に入りで、横から聞こえる拍手の音がひときわ大きくなった。周りを気づかって控えめではあるものの、息をのむ音や、声にならない歓喜の呻きが聞こえてくる。様子を窺うと、目元しか見えていないのに表情がくるくる変わっていくのがよくわかった。

二番目の踊り子の舞台が終わり、デジカメショーに移る。財布だけ持った千紗が置いていった荷物を気にしつつ、踊り子と親しげに言葉を交わす千紗のことを眩しく見ていた。千円札を差し出した千紗はデジカメを構えると、子供のようにぺたんと座った踊り子をやや上のアングルから写真に収めようとして腕を伸ばした。いまのポラ着はスカートの裾にあしらわれた刺繍が可愛いし、この踊り子は上目遣いが似合うから、彼女の魅力に合ったとても良い写真になるだろう。二枚目はツーショット。盆の上とは少し距離があるものの、お気に入りの踊り子と前後に並んだ千紗は本当にうれしそうに笑っている。

ちさです! もう知ってるよぉ。踊り子が手元のメモに名前を控えるごく短い間の気安いやりとり。それを遠くに聞きながら、わたしはこのあと出てくる踊り子のためにノートをべつのものに持ち替えた。ノートも、写真を保管するアルバムも、次の踊り子だけは専用のものに分けている。

初めて観たときから、彼女はわたしの特別だった。それは強く物語を感じさせる演目のせいであり、客のひとりひとりにキスを投げる丁寧なオープンショーのせいでもあるけれど、それ以上に彼女の目が忘れられなかった。泣き出しそうでいてこちらを慈しむような、あんな目をするひとをわたしはほかに知らない。

二番目の踊り子のポラ列から戻ってきた千紗は、高揚に頬を染めたまま「次だね」と明るく言う。うん、と返す声が自分でもわかるほど強張っていて、緊張しすぎ、と笑われてしまった。

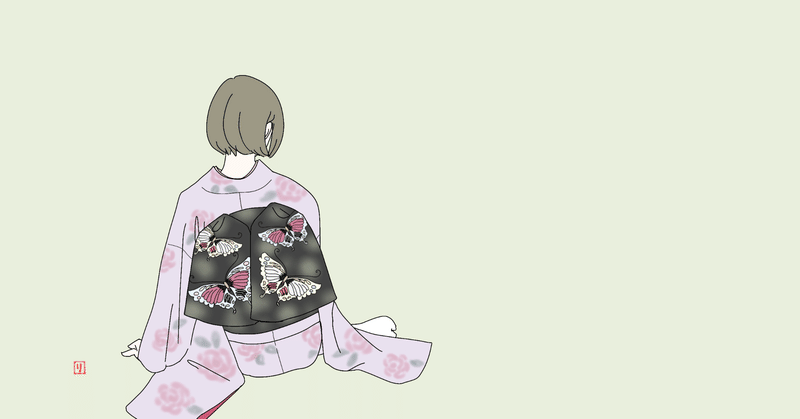

オープンショーが終わり、暗転した舞台からわずかに衣擦れの音が聞こえてくる。踊り子の名前を告げる、ちょっと個性的な会場アナウンス。いつもならマスクの下でニヤリとしてしまうのだけど、いまだけは唇がうごかない。スポットライトが当たる。女性のゆっくりとした歌声に合わせて、着物姿の踊り子がからくり人形のように精巧な所作で踊りだす。まばたきは無い。動きのはじめと終わりにわずかなアクセントを入れることで、より機械仕掛けらしいいびつな動きが演出されている。糸が切れたようにがくりと頭を垂れたタイミングで音楽が途切れ、明転。顔を上げた踊り子は、そぎ落としていた人間らしさをすっかり取り戻していた。そしてそのまま、ある女の物語を朗々と演じていく。

手拍子をするタイミングも、拍手をするタイミングも用意されていない。それなのに、メモを取る手が進まない。何度も観て、頭の中でも繰り返し思い返して、台詞を諳んじているくらいなのに、それでもなお踊り子の舞台は常に新しい。身悶える声や、クライマックスの小さな悲鳴でさえ、同じ声に聞こえることはない。

どうして わすれてしまえるの

メモに残す余裕はないけれど、頭の中で何度もそう尋ねた。どんなに通い詰めている客でも比べ物にならないほど圧倒的に、踊り子自身が繰り返しこの物語を生きている。それなのに、彼女が演じる女はいつもこの先の運命を知らないようにあどけない。まっすぐに、ひとつの終わりへと向かっていく。脱力して舞台に横たわる踊り子の体が、乱れた呼吸を抑えるせいかちいさく震えている。すべらかでかたちのいい、踊るための筋肉を薄くまとった華奢な体。やがてむくりと起きだして、冒頭に似た照明の中でこんどはいかにも人間らしい、それでいてどこかこの世のものでない妖しさを感じさせる柔らかな舞いを披露する。暗転。拍手の波に紛れて、演じていた役柄ではない踊り子自身の「ありがとうございましたー!」という鼻に抜けるような声がまっすぐ届いた。

客席が明るくなると、写真を撮るために人が並びだす。財布だけを持った千紗が「何枚?」とわたしに尋ねた。二枚、と答えた自分の声がちょっと潤んでいて、初めて自分が泣きそうになっていることに気が付く。千紗は目だけで笑って、行ってくるね、と手すりの下をくぐり抜けた。

「あ、待って」

足元のリュックをあさり、ファイルに挟んだ封筒を取り出して千紗に託す。便箋五枚分の手紙で、封筒はすこし膨らんでいる。千紗は一瞬何か言いたそうに動きを止めたけれど、列に並ぶ人がどんどん押し寄せていたので何も言わずに封筒を受け取った。身体にぴったりと沿う薄手のニットにマーメイドロングスカート。シルエットだけで女の子とわかる服装の千紗は人混みに紛れることがなく、すこし離れてもどこにいるのかがちゃんとわかった。

待っている間にいまの舞台で感じたことをメモに残そうと思うのに、うまく言葉に落とし込めなくていたずらにペンの先をノートに押し付ける。細いペン先からダークブルーのインクがゆっくりと滲んで、すこしずつ大きくなるいびつな丸をじっと見ていると、舞台袖からポラ着をまとった踊り子が戻ってきたらしく拍手が起こった。ノートを小脇に挟んで、ペンを持ったまま拍手に加わる。

長く伸びた列の真ん中くらいで千紗の番が来た。

「みなとです」

千紗の声。みなとちゃんいつもありがとう、と踊り子の応える声を聴きながら、目を閉じてその声がわたしに向けられている様子を想像する。

ひとと顔を合わせるのが苦痛になったのは、いつからなのかもう思い出せない。世の中で求められるようになる以前から、わたしはずっとマスクを着けて過ごしていた。伸ばしっぱなしの髪で額と横顔を覆い、男物のトップスで体のかたちを隠した。大学でも、私服で通勤できるいまの会社でも、なるべく透明人間のように過ごそうとしてきた。それなのに。

「お手紙? みなとちゃん、ありがとう!」

踊り子の華やいだ声がここまで届く。喜んでもらえたのがうれしくて、耳まで熱くなっていくのを感じた。

千紗が踊り子にカメラを向ける。ポーズを指定する千紗の声はうまく聞き取れないけれど、踊り子が顎を軽く仰け反らせ、唇を小さく開くのが見えて思わずぐっとこぶしを握った。きっと、白く細い首が強調されているだろう。千紗の撮る写真は、本当にわたしの好みと合っている。

二枚目の撮影に移る前、踊り子が千紗に何か言葉をかけた。そのあと千紗が後ろに並んでいた人にカメラを渡すのが見えたので、ツーショットを撮ろうと誘われたのだろう。肩に手を置いたり顔を寄せたりすることがいまは難しいけれど、問題のない範囲で二人が寄り添う。フラッシュが瞬いて、わたしの好きな踊り子と友だちが一枚の写真におさまった。

戻ってきた千紗は、「ごめんね」と小さな声で言う。

「断るのも変だし……もう一枚追加でお願いしようかと思ったんだけど、いっぱい並んでるから頼めなくて」

わたしが頼んだ二枚のうち一枚に自分が写ってしまったことを気にしているのだと、理解するのにすこし時間がかかった

「え? ぜんぜん、むしろ嬉しい。千紗のことも好きだもん」

当たり前の口調で言うと、千紗は一瞬目を見開いてからふわりと笑った。

「せっかくのツーショットなのに、わたしがもらっちゃ悪いかな」

「ううん。大事にしてね」

千紗がさっきよりもわたしに近づいて言う。腕と腕が触れ合うと、よく知った千紗の匂いが立ち昇った。香水の名前は何度か聞いたのに、難しくて覚えることができないままだ。

長く伸びていた列がやっとなくなって、オープンショーに移る。踊り子はいつものように、ひとりひとりの目を見ながらあの鼻に抜けるような声で感謝の言葉を伝え、笑顔でキスを投げていく。チップを渡す客、投げキッスを返す客、腕組みをしてじっと動かない客もいる。応え方はそれぞれだと知りながら、自分の番が近づくとひどく緊張してしまう。

こんなわたしを、一瞬でもあの踊り子の視界に入れるのがつらい。その一方で、自分の前で時間切れになってしまったら、もしも順番が飛ばされてしまったら、と考えると、寂しくてとてもやりきれない。音楽に合わせて手拍子をしながら、頭の中は自分の声でひどくうるさい。

踊り子は順番通り、千紗の次にちゃんとわたしの目を見てくれた。千紗のように目だけで笑うことができなくて、反射的に軽く頭を下げる。ほんの一瞬のことだけれど、踊り子はわたしの拙い仕草をちゃんと見届けてからキスを投げ、その後で次の客へと視線を向けた。それが嬉しくて、たまらなく嬉しくて、手拍子につい力が入ってしまう。

感謝の気持ちも応援の言葉も、手紙や手拍子に託すことはできるのに、自分として言葉を交わすことがわたしにはひどく難しい。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?