【用例編】 ターゲット1900 ② ゆる補習 note

ゆる言語学ラジオさんにてはじまった『英単語ターゲット1900』の語源企画で、水野さんからお声がけいただいて、ほんの少しだけリサーチをさせていただきました。

(→ きっかけは長すぎるので、気になる方だけコチラをどうぞ)

今回は、語源に興味をもった高校生のみなさまに少しでも楽しんでいただければと思い、オマケ的な【ゆる補習 note】をつくりました。

語源には諸説あります。

そこが一つの醍醐味でもあり、ときには迷路に入ることもあります。

こちらの【ゆる補習 note】では、高校生の方々が英単語の勉強で悩んだときに少しでもヒントになればいいな、という思いから「わかりやすさ」と「愉しさ」、「美しさ」を基準にしながら、語源のもつイメージを<翻訳>しました。

私は語源が大好きなので、みなさんと一緒に勉強ができてとても嬉しいです。

ただし、お恥ずかしながらわたしは語源についてほぼ独学(我流)で学びました。このため、ラテン語やギリシア語の基礎知識すら覚束ないのが本当のところです。

諸賢におかれましては、ご了承の上でお愉しみいただけますと幸いです。

また、この内容を読んで「今後、もっとこういうことを知りたい!」とか「こういうことをやってほしい!」というご希望があれば、こちらのお便りフォーム(↓)を通じてお聞かせいただければ幸いです。

【お便りフォーム】 https://forms.gle/b5qhvCJGEpQP7P6n8

それでは 【ゆる補習 note】 はじめます。

はじめに

《英語は、英語に見えて、英語じゃない!》

いきなりですが、大学受験で覚える英単語は、なんと6割がラテン語起源、1割がギリシア語起源です。これが、ムズカシイ英単語の正体です。

(→ めんどくさい人は、ここを飛ばし読みして 本編「8. produce」へ GO!)

日本人は、ごく当たり前のようにひらがなとカタカナと漢字、そしてアルファベットを使いわけて生活しています。

1000年以上前の日本人が中国から漢字を学び、自文化に取り込んだように、近現代の日本人は、西洋文化をカタカナ語やアルファベットとともに取り込んできました。

漢籍や経典、蘭学書やシェークスピアにはじまり、天ぷらだって、イクラだって、金平糖だって外来語。

これって、「新しいモノを、コトバごと輸入してきた」ってことですよね。

実は、英語も同じです。

英語は、もともとヨーロッパ大陸に住むゲルマン民族の言葉でした。5世紀半ばにイギリスへ移住したゲルマン人が使っていたのが、古英語と呼ばれる英語の原型。その後、ヴァイキングがやってきて、さらにゲルマン語の語彙が増えました。

しかし、英語がいちばんたくさん取り入れたのは、「ギリシア・ラテン語」起源の言葉。

古代ギリシアの文化教養や、古代ローマの軍事・土木技術は、ルネサンスや近代に入ってもまだ抜きん出ていました。そこで、辺境の国イギリスの人たちは、自文化には存在しなかった新しい知識や概念を、直接的・間接的に取り込もうとしました。

ただし、新しいモノを取り込もうにも、それを指し示す自国の言葉がありません。そこで、ラテン語やギリシア語をほぼそのままの形で取り込みました。

( →「なぜ?」が気になる方は、コチラをどうぞ )

これらギリシア・ラテン語系の英単語の多くは、アタマに「方向性」を示す情報がきて、その次に「本質的な意味」がやってきます。

① アタマ = 接頭辞/Prefix …………………… = 方向性(時空の条件設定)

② カラダ = 語根(語幹)/Root (Stem) …… = 本質部分(核イメージ)

③ シッポ = 接尾辞/Suffix …………………… = 品詞(状態)の変更

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

派生語が多いのも、この「ギリシア・ラテン語起源」の英単語の特徴です。

今回の番組で紹介された8つの動詞にシッポはありませんでしたが、名詞や形容詞に変化する際にはいろんなシッポがついていました。

そしてここからが肝心なのですが——

意外なことに、① アタマと ③ シッポで主要なものは、各30〜35種類ほどでほとんど網羅できます。英単語って、じつはメチャクチャ簡単な仕組みでできているのです。

① アタマ(主要接頭辞 30)

③ シッポ(主要接尾辞 35)

本ページの最後に、PDFを貼りつけておきますので、ぜひご活用ください。

それでは【ゆる言語学ラジオ『ターゲット 1900 ②』】で取り上げられた英単語を、ひとつずつ見ていきましょう。

8. produce [15] 前へ導く → 生産する

produce は、2つのパーツからできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

参考:https://logeion.uchicago.edu/produco

この言葉の本質部分は、後ろの「duce」で、ラテン語 duco = 導くが元になっています。

たとえば、エアダクト(air duct)であれば、空気を導く「導管」です。

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)がついています。

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

produce [15] ▶︎ 前へ導く/lead forward

pro- 前へ/forward < ラテン語 pro → 接頭辞 12

≒ ベルトコンベアーに乗ってモノがつくられ、前へと導かれていく

→【動】生産する;取り出す

▶︎ :核イメージ。以下省略

参考:https://www.lexico.com/definition/produce

https://logeion.uchicago.edu/produco

■ 参考イメージ:自動車の生産ライン(Production Line)

自動車工場では、さまざまな部品がベルトコンベアへと運ばれ、少しずつ組み立てられ、前へ前へと導かれて製品となります。

この動画は、最初から見てみるのもオススメです。

クルマの部品作りから塗装、組み立て、検査までの流れがとてもよくわかります。

《派生語》

語尾が変われば、品詞(状態)が変わる。

-ion は「〜すること」という名詞ですよ、という記号。

-ive は「〜するような」という形容詞ですよ、という記号です。

シッポを見れば、回転寿司の色皿みたいに、ざっくり品詞がわかります。

(* 無理に覚えようとしなくても、そのうち慣れます。)

・product [15] 生産したもの →【名】製品;産物

・production [15] 生産すること →【名】生産 ………………………. 名詞化 7 *

・productive [17] 生産する性質の →【形】生産的な;豊かな …… 形容詞化 12 *

参考:https://www.lexico.com/definition/product

https://www.lexico.com/definition/production

https://www.lexico.com/definition/productive

《番組内で紹介された関連語》

アタマが変われば、時空が変わる。

ex- なら「外へ/out」。

in- なら「内へ/in, into」。

pro- なら「前に、前へ/before, forward」。

アタマを見れば、時間や空間の流れがざっくりわかります。

(* 無理に覚えようとしなくても、そのうち慣れます。)

conduct [15] ▶︎ 共に導く(良い意味でも、悪い意味でも)/lead together

com- 共に/with, together < ラテン語 cum → 接頭辞 3

→【動】(調査・実験などを)実施する;導く;指揮する

https://logeion.uchicago.edu/conduco

deduce [16] ▶︎ 下へ離しながら導く/lead away, draw down

de- 〜を離れて(下へ)/down (away) from < ラテン語 de → 接頭辞 4

→ 【動】〜を推測する;演繹する(↔︎ induce 帰納する)

・deduction [15] 下へ導くこと【名】推論、演繹(法)………… 名詞化 7

https://logeion.uchicago.edu/deduco

educate [15] ▶︎ 外へ導く/lead out

e- (ex-) 外へ/out < ラテン語 ex → 接頭辞 7

+ -ate → 動詞化 1

→ 外へ導く → 外に連れ出す → 子供を躾け育てる (*1)

→【動】教育する

・education [16] 外へ導き出すこと →【名】教育 ……………… 名詞化 7

https://logeion.uchicago.edu/educo

induce [15] ▶︎ 内へ導く/lead into

in- 内へ/in, into < ラテン語 in → 接頭辞 8

→【動】引き起こす;説得する;誘う;誘導する;帰納する

・induction [14] 内へ導くこと →【名】誘導、帰納(法)……… 名詞化 7

https://logeion.uchicago.edu/induco

introduce [15] ▶︎ 中へ導く/lead to the inside

intro- 中へ、内部へ/to the inside < ラテン語 intro

→ 場所・仲間の中へと導く

→【動】紹介する;〜を導入する、採用する

・introduction [14] 中へ導くこと・もの →【名】紹介、導入、序文 … 名詞化 7

https://logeion.uchicago.edu/introduco

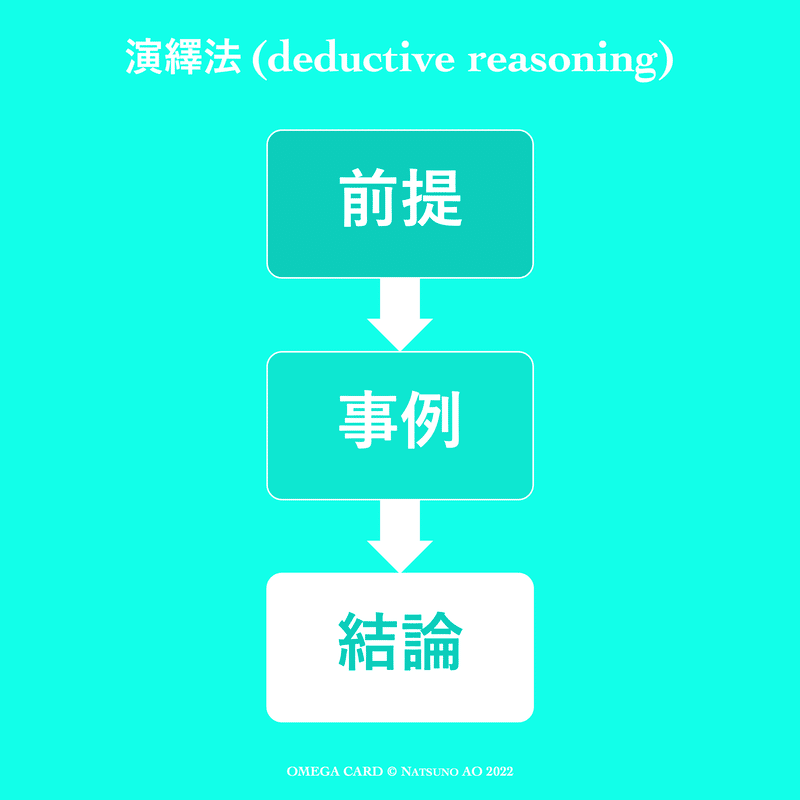

《演繹法と帰納法》

演繹法と帰納法は、英単語の語源でイメージするとわかりやすいかも!

・演繹(法)= deduction / deductive reasoning = 上→下へ導く

・帰納(法)= induction / inductive reasoning = 外→内へ導く

https://www.lexico.com/definition/deductive

https://www.lexico.com/definition/induction

https://www.lexico.com/definition/inductive

《ターゲット・シス単関連語》

▶︎ duc-/duct- の仲間

conduct [15], deduce [16], educate [15], induce [15], introduce [15], reduce [14], reduction [15], reproduce [16]

9. allow [14] 〜をほめ讃える → (価値を)認める → 許可する

allow は、2つのパーツからできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

参考:https://logeion.uchicago.edu/allaudo

この言葉の本質部分は、後ろの「low」で、ラテン語 laudo = 褒め称える が元になっています。

羅: laudo = 英:praise = 日:褒め称える

原形:laudo → 不定詞:laudare → 過去分詞:laudatum *

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)が加わります。

《ad– の補足説明》

接頭辞 ad- は、カメレオン的存在。

後ろにくっつくコトバによって、形が変わる。

→ c, f, g, l, n, p, r, s, t がくっつく場合、同じ文字に変化。

→ q がくっつく場合、c に変化。

→ 今回の事例 = ad- + laudo

→ adlaudo と発音しようとすると allaudo になる。

→ 綴りが ad- から al- に変化(身体的自然現象に、綴りを合わせる)

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

allow [14] ▶︎ 〜を褒め称える/praise to

ad- 〜の方へ/toward < ラテン語 ad→ 接頭辞 2

→ 〜を褒め称える ≒ (一定の価値を)認める

→【動】許可する、許す

https://logeion.uchicago.edu/allaudo

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・allowance [14] 価値を認めた範囲 →【名】許容量;手当、小遣い … 名 2 *

参考:https://www.lexico.com/definition/allowance

《allow と permit の違い》

allow の同義語 permit も「許可する」を意味しますが、語源からニュアンスの違いを読み解くことができます。

allow < ラテン語 ad- + laudo = praise to = 〜を褒め称える

→ 一定の価値を認める → 許容範囲を設定する

https://logeion.uchicago.edu/allaudo

permit < ラテン語 per- + mitto = (〜を通って)行かせる、委ねる

→ 権限を委ねて派遣する → 公式に認める

https://logeion.uchicago.edu/permitto

allow はもともと「あなたにはここまで扱う価値を認めます」と許容範囲を設定するイメージ。

これに対して、permit は「行ってもいいよ/あなたに任せます」と公式に認めるイメージです。

この違いは、それぞれの名詞形に着目してみるとよくわかります。

・allowance = 許容;許容範囲、許容量 ≒ (お金であれば)手当、小遣い

・permission = 許可、認可

https://www.lexico.com/definition/permission

同義語のニュアンスの違いは、品詞を変えると顕著になることがあるのですが、今回の事例はそのひとつといえるでしょう。

《ターゲット・シス単関連語》

10. require [14] 強く探し求める → 要求する

require は、2つのパーツからできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

参考:https://logeion.uchicago.edu/requiro

この言葉の本質部分は、後ろの「quire」で、ラテン語 quaero = 探し求める が元になっています。

羅: quaero = 英:seek, look after = 日:探し求める

原形:quaero → 不定詞:quaerere → 過去分詞:quaesitum *

ここに「強意」を示すアタマ(接頭辞)が加わります。

接頭辞:re- = 英:strongly = 日:強く → 接頭辞 13 *

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

require [14] ▶︎ 強く求める/seek strongly

re- 強く/strongly < ラテン語 re → 接頭辞 13 *

→ 〜を強く求める

→【動】要求する、必要とする (≒「これが無いとダメです」の意)

参考:https://www.lexico.com/definition/require

https://logeion.uchicago.edu/requiro

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・requirement [16] 【名】 必要条件;要求 ………… 名詞化 10

《番組内で紹介された関連語》

《接頭辞なし》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・quest [14] 探し求める(こと) →【名】探究、探求【動】探求する、探す

・question [13] (答えを)探し求めること →【名】質問;問題;疑問 … 名 7*

・questionnaire [19] (答えを)探し求めるもの →【名】質問票、アンケート

参考:https://www.lexico.com/definition/quest

https://www.lexico.com/definition/question

https://www.lexico.com/definition/questionnaire

《接頭辞あり》

アタマが変われば、時空が変わる。

acquire [15] ▶︎ 〜の方へと探し求めていく

ad- 〜の方へ/toward < ラテン語 ad → 接頭辞 2

→ 〜の方へ探し求めていく

→ 現状プラスアルファを追求する

→【動】得る、習得する

【例】AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

= エイズ(後天性免疫不全症候群)

https://logeion.uchicago.edu/acquiro

conquer [15] ▶︎ 完全に探し求める/seek completely

com- 完全に/ < ラテン語 cum → 接頭辞 3

→ 完全に探し求める

→【動】征服する、克服する

・conquest [12] 【名】征服、克服

・reconquista [20] 【名】レコンキスタ(国土回復運動)<re- + conquiro

https://www.lexico.com/definition/conquest

https://www.lexico.com/definition/reconquista

https://logeion.uchicago.edu/conquiro

《要注意! リクエスト ≠ request !》

https://logeion.uchicago.edu/requiro

日本語の「リクエスト」は軽いイメージですが、英語では「正式な申入れ」。

軽い気持ちで「これお願い!」という時に request をつかうのは危険です!

→ 会話の場合:

やわらかい表現を推奨(↓)

・May (Could) I ask 〜 ?

・Would you mind 〜 ?

・ I was wondering if 〜?

→ 問い合わせメールの場合:

・「Inquiry」を推奨。

《 qu- ≒ wh- ≒ 「◯◯とは何ぞや?」》

アメリカにいた頃、メキシコ人留学生が隣席の同級生に話しかけました。

「ケ?」

日本語にすればたった一文字の音。なんだろうと思って、その子に聞きました。

夏「What is 'ケ'? 」 (ケって何?)

メ「What?」 (え、ナニ?)

夏「What is 'ケ'?」 (ケって何?)

メ「What?」 (え、ナニ?)

夏「I said, "What is 'ケ'?"」 (だから、ケって何?)

メ「What. 'Que' means 'what.'」 (「何」っていう意味なんだってば)

すみません、彼女は私の質問を聞き返していたんじゃなくて、初めから答えを教えてくれてたんですね(苦笑)。

この「◯◯とは何ぞや?」という問いかけ。

西洋の人びとは、何千年もの間これを繰り返し行ってきました。

世界は何でできているのか?とか、どのくらい大きいのか?とか、人間はどこからきて死んだらどうなるのか?とか。

そういう大きな問いもあれば、

サイってどう説明する?とか、1日分のパンって、小麦何粒あれば作れる?とか。

おそらくメソポタミアやエジプトとの交易の中で、あるいは様々な言葉が行き交う広いローマ帝国領内において、あるいは遠い国から連れてこられた奴隷たちとのやり取りの中で、「言葉の解釈の違い」で混乱が起こらないように、一つひとつ丁寧にみんなの意見をすり合わせて、定義づけを行ってきたのでしょう。

「◯◯とはなんぞや?」という問い。物事の本質を追求するために、問いかける行為。

ラテン語では、「qu-」で始まる問いかけです。

冒頭のスペイン語「que(ナニ?)」も、同じラテン語から生まれた親戚のようなものなのですが、英語でもたくさんの言葉が生まれました。

qualify [15], quality [14], quantity [14], quote [14], quotation [15]

参考:https://www.lexico.com/definition/qualify

https://www.lexico.com/definition/quality

https://www.lexico.com/definition/quantity

https://www.lexico.com/definition/quote

https://www.lexico.com/definition/quotation

英単語で qu- という綴りを見かけたら、それは<何かを探し求めている>というサインの可能性大です。ぜひ、チェックしてみてください。

ところで、日本では<5W1H>という言葉がよく使われます。

英語でなにかを尋ねるとき、なぜか wh- で始まる単語が多いな、と思ったことはありませんか?

what [OE], when [OE], where [OE], which [OE], who [OE], why [OE],

リンク先:LONGMAN(英和)

OED によれば、じつは英語の wh- とラテン語の qu- は遠い親戚。インド・ヨーロッパ祖語まで遡れば同じ仲間(同根)なのだそうです。さらにサンスクリット語でも、k-/c- で始まる言葉に似たものがあるようです。

ここからは私の勝手な妄想なのですが——

もしかすると、漢字の「求」も同語源かも……?

もしかすると、何千年も前にシルクロードを通じて東西交流が進み、音と意味が近づいていったのかも……?

こんな想像をするだけでも楽しい!というのが、語源の魅力のひとつです。

《ターゲット・シス単関連語》

▶︎ quer-/quest-/quir-/quisit- の仲間

acquire [15], conquer [13], inquire [13], inquiry [15], prerequisite [17], quest [14], questionnaire [19], request [15], requirement [16]

11. appear [13] 〜の方へ見えてくる → 現れる

appear は、2つのパーツからできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

参考:https://logeion.uchicago.edu/appareo

この言葉の本質部分は、後ろの「pear」で、ラテン語 pareo = 見える、現れる が元になっています。

羅: pareo = 英:come into sight = 日:見える、現れる

原形:pareo → 不定詞:parere → 過去分詞:paritum *

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)が加わります。

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

appear [13] ▶︎ 〜の方へ見えてくる/come into sight toward

ap- (ad-) 〜の方へ/toward < ラテン語 ad → 接頭辞 2

→ 〜の方へ見えてくる

→【動】現れる;〜のように見える

https://logeion.uchicago.edu/appareo

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・appearance [14] 【名】 現れること・もの → 出現、外観 …… 名詞化 2

《番組内で紹介された関連語》

アタマが変われば、時空が変わる。

transparent [15] ▶︎ 〜を通って現れる

trans- を通って向こう側へ/through < ラテン語 trans → 接頭辞 15

+ -ent …………… 形容詞化 8

→ 〜を通って向こう側へ見えてくる/can be seen through

→【形】透明な、明快な

https://logeion.uchicago.edu/transparentia

《ターゲット・シス単関連語》

▶︎ par-/parit- の仲間

apparent [14], apparently [15], appearance [14], transparent [15]

12. tend [14] 張り伸ばす → 傾向がある

tend は、1つのパーツだけでできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

この言葉は、ラテン語 tendo = 張る、伸ばす が元になっています。

羅: tendo = 英:stretch (out) = 日:張る、伸ばす

原形:tendo → 不定詞:tendere → 過去分詞:tensum *

キャンプで泊まる「テント(tent)」も同語源。

あの「ぴーんと伸ばして、張る」イメージです。

ここから、英単語の意味がうまれます。

tend [14] ▶︎ 張り伸ばす/stretch (out)

→ 気持ちを対象(ヒト・モノ・コト)へと張り伸ばす

→【動】(対象がモノ・コトなら)傾向がある

→【動】(対象がヒト・モノなら)世話する

https://logeion.uchicago.edu/tendo

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・tendency [17] 張り伸びる性質 →【名】傾向 …………………….. 名詞化 -ency

・tense [17] ぴーんと張った状態の →【形】張り詰めた;緊張した

・tension [16] ぴーんと張った状態 →【名】緊張、緊迫感;張力 ……… 名詞化 7

https://www.lexico.com/definition/tense

https://www.lexico.com/definition/tension

《番組内で紹介された関連語》

アタマが変われば、時空が変わる。

attend [14] ▶︎ 〜へ気持ちを張り伸ばす/stretch to

ad- 〜へ/to < ラテン語 ad → 接頭辞 2

→(気持ちを)〜に対して張り伸ばす/stretch to

→(気持ちを明確な座標に持っていくイメージ)

→【動】世話をする;精を出す;出席する

・attention [14] 気持ちを張り伸ばすこと →【名】注意、注目;配慮 … 名 7 *

参考:https://www.lexico.com/definition/attend

https://www.lexico.com/definition/attention

https://logeion.uchicago.edu/attendo

intend [14] ▶︎ 〜の方へ張り伸ばす/stretch toward

in- 〜に/toward < ラテン語 in → 接頭辞 8 *

→(気持ちを)〜の方へ(密かに)張り伸ばす/stretch toward

→(気持ちを、ねらっている方向へそれとなく近づけるイメージ)

→【動】意図する

参考:https://www.lexico.com/definition/intend

https://logeion.uchicago.edu/intendo

extend [14] ▶︎ 外へ張り伸ばす/stretch out

ex- 外へ/out < ラテン語 ex → 接頭辞 7

→ 外側へ張り伸ばす/stretch out

→【動】伸ばす、伸びる;延長する;及ぶ

・extension [15] 外へ張り伸ばすこと →【名】延長、拡張;内線 … 名詞化 7

参考:内線は外線の延長線上にある。

https://logeion.uchicago.edu/extendo

《ターゲット・シス単関連語》

▶︎ tend-/tens- の仲間

attend [14], contend [16], extend [14], extent [14], intend [14], intense [15], intensive [16], intent [13], pretend [14], standard [12], tense [17],

tension [16]

13. agree [15] 喜ばせる方へ進む → 意見が一致する

agree は、2つのパーツからできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

この言葉の本質部分は、後ろの「gree」で、ラテン語 gratus = 喜びを感じる、好ましい が元になっています。

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)が加わります。

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

agree [15] ▶︎ 喜ばせる方へ進む/toward pleasing

a- (ad-) 〜の方へ/to < ラテン語 ad → 接頭辞 2

→ (相手/自分を)喜ばせる方へと進む

→【動】意見が一致する、同意する、賛成する

https://logeion.uchicago.edu/gratus

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・agreeable [14] 喜べるような →【形】心地よい、喜んで同意できる … 形 6*

・agreeably [14] 喜べるように →【副】快く ……………………………… 副詞化 1

・agreement [15] 喜んで同意すること →【名】合意、承諾、契約 … 名詞化 10

参考:https://www.lexico.com/definition/agreeable

https://www.lexico.com/definition/agreeably

https://www.lexico.com/definition/agreement

《番組内で紹介された関連語》

《接頭辞なし》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・grateful [16] 喜びがいっぱい →【形】感謝している ……… 形容詞化 9

https://logeion.uchicago.edu/gratus

《接頭辞あり》

アタマが変われば、時空が変わる。

congratulate [16] ▶︎ 共に喜ぶ/showing joy together

con- (com-) 〜の方へ/to < ラテン語 cum → 接頭辞 3

→ 共に喜ぶ

→【動】祝う

・congratulation [16] 【名】祝賀、祝辞 ;(~s) おめでとう…… 名詞化 7

https://www.lexico.com/definition/congratulation

https://logeion.uchicago.edu/congratulor

《例文》

agree に関わる、気になる例文を2つご紹介します。

日本語訳→原文の順番なので、英語を想像してみてくださいね!

▶︎ 例文① 『7つの習慣』日本語訳

Win-Win以外は、したくないんです。…十分に話し合い、そして、最終的にWin-Winになるような案が出なければ、合意しないことに合意しましょう。両方が満足しない案でやっていくよりは、取引しない方がいい。

キングベアー出版、P. 314

▶︎ 例文① 『7つの習慣』の原文

…Win/Win or No Deal.

No Deal basically means that if we can't find a solution that would benefit us both, we agree to disagree agreeably——No Deal.

*注:太字 by 夏野

→ 日本語訳では伝わらない<ダジャレ感>があります。翻訳はとても難しい!

▶︎例文② 『赤毛のアン』日本語訳の例

「あんたのいけないところはね、アン、自分のことばかり考えていることですよ。アラン夫人のお気持ちを考えて、どうすれば、いちばんお喜びになるか、それを考えなさい」マリラはこの一度だけは、特に含蓄のある忠告を思いついて言った。

▶︎ 例文② 『赤毛のアン』の原文

"The trouble with you, Anne, is that you're thinking too much about yourself. You should just think of Mrs. Allan and what would be nicest and most agreeable to her," said Marilla, hitting for once in her life on a very sound and pithy piece of advice.

Bantam Books, P. 180

*注:太字 by 夏野

→ 個人的に「日本語訳から原文を想像するとき、agreeable を思いつかないな」と驚いた印象深い一文です。

《ターゲット・シス単関連語》

▶︎ grat-/gree の仲間

congratulate [16], disagree [15], disgrace [16], grace [13], grateful [16], gratitude [16]

14. describe [15] 下の方へ書く → 説明する、述べる

describe は、2つのパーツからできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

この言葉の本質部分は、後ろの「scribe」で、ラテン語 scribo = 書く が元になっています。

羅: scribo = 英:write = 日:書く

原形:scribo → 不定詞:scribere → 過去分詞:scriptum *

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)が加わります。

接頭辞:de- = 英:down = 日:下の方へ → 接頭辞 12

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

describe [15] ▶︎ 下の方へ書く/write down

de- 下の方へ/down < ラテン語 de → 接頭辞 2

→ 下の方へ書く

→ 上に示されたテーマについて、下部に説明を書く

→【動】(〜について)述べる、説明する

https://logeion.uchicago.edu/describo

英語では、文章を書くときは横書きなので、テーマが上で、内容が下になります。

だから「下へ書くこと」が「述べる、説明する」という意味に変化したようです。

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・description [14] 下に書くこと・もの →【名】記述、描写、説明 …. 名詞化 7

《番組内で紹介された関連語》

《接頭辞なし》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・script [14] 書かれたもの →【名】台本、脚本;筆跡

https://logeion.uchicago.edu/scriptum

https://logeion.uchicago.edu/scribo

《接頭辞あり》

アタマが変われば、時空が変わる。

subscribe [15] ▶︎ 下部に(署名を)書く/write down below

sub- 下に/under, below < ラテン語 sub → 接頭辞 14

→ (契約書の)下部に名前を書く/sign at the bottom (of a document)

→【動】署名する;予約[定期]購読する

・subscription [15] 申込書に署名すること →【名】予約[定期]購読 … 名 7 *

参考:https://www.lexico.com/definition/subscribe

https://www.lexico.com/definition/subscription

https://logeion.uchicago.edu/subscribo

《複合語》

カラダ2つの組み合わせ、あります。

manuscript [16] ▶︎ 手で書いたもの/written by hand

manu- 手の/of hand < ラテン語 manus → 語幹 11 *

→ 手で書いたもの/written by hand

→【名】原稿;写本

・manage [16] 【動】手で(馬を)あやつる → 管理する

・manual [15] 【形】手に関する → 手動の、手作業の …… 形容詞化 1

【名】手引書、取扱(操作)説明書 ……….. 名詞的用法

* manus「手」の関連語は、36. demand [13] にて詳しくご紹介予定。

参考:https://www.lexico.com/definition/manuscript

https://www.lexico.com/definition/manage

https://www.lexico.com/definition/manual

《ターゲット・シス単関連語》

▶︎ scrib-/script- の仲間

ascribe [14], manuscript [16], prescribe [15], script [14], subscribe [15], subscriber [16]

15. add [14] 〜の方へ置く → 加える

add は、2つのパーツからできています。

& ΛΟΓΕΟΙΝ (LOGEION) (シカゴ大学運営)

「たった3文字の単語なのに、分解できるの?」と驚かれるかもしれませんが、この言葉の本質部分は、後ろの「d」です。これは、ラテン語 do = 置く、与える が元になっています。(注:英語の do に似ていますが、まったく別物です。)

羅: do = 英:put, give = 日:置く、与える

原形:do → 不定詞:dare → 過去分詞:datum *

ここに「方向性」を示すアタマ(接頭辞)が加わります。

接頭辞:ad- = 英:to, toward = 日:〜の方へ → 接頭辞 3

2つのパーツが組み合わさることで、英単語の意味がうまれます。

add [14] ▶︎ 〜の方へ置く/put to

ad- 〜の方へ/to, toward < ラテン語 ad → 接頭辞 2

→ (何かを)〜の方へ置く

→【動】加える

https://logeion.uchicago.edu/addo

たとえば、サッカーのアディショナル・タイム(additional time)は、試合中に空費した時間の長さを、試合後「の方に置いて」増やしています。

《派生語》

シッポが変われば、品詞(状態)が変わる。

・addition [15] 〜の方へ置くこと →【名】追加;足し算 ………. 名詞化 7

・additional [16] 〜の方へ置くような →【形】追加の ………….. 形容詞化 1

《 data の単数が datum なワケ》

データのことを英語で data と言いますが、これも同語源。資料としての事実や情報はすべて「与えられたもの」。ラテン語では単数が datum、複数が data なので、英語にはそのままの形で残っています。

英語の名詞で単数の語尾が -os/-um/-us だったり、複数形が -s 以外の時は、ギリシア・ラテン語由来の可能性大!

ぜひ、チェックしてみてください。

《ターゲット・シス単関連語》

▶︎ d-/dat-/dit- の仲間

additional [16], betray [13], editor [17], endow [15], outdated [17], render [14], rent [12], surrender [15], tradition [14], up-to-date [19], vending [17], command [14], demand [13], mandatory [15], recommend [14]

まとめ

アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない

CCCメディアハウス、P. 28

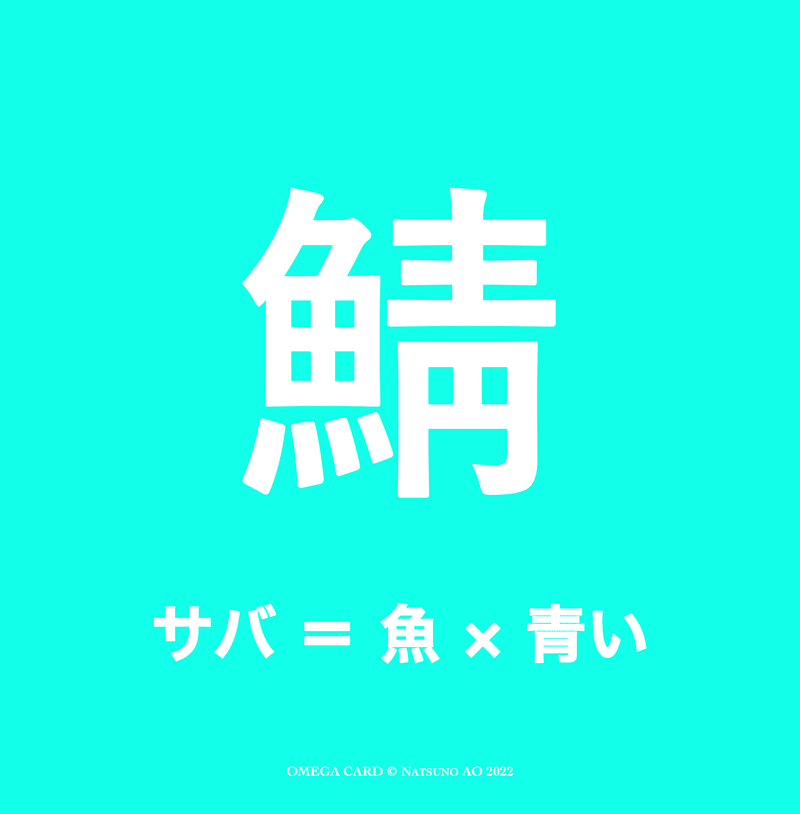

たとえば漢字なら、こんな要素の組み合わせですよね。

じつは、英単語もこれとよく似ています。

① アタマ = 接頭辞/Prefix …………………… = 方向性(時空の条件設定)

② カラダ = 語根(語幹)/Root (Stem) …… = 本質部分(核イメージ)

③ シッポ = 接尾辞/Suffix …………………… = 品詞(状態)の変更

漢字と違って、英単語の場合は「本質的な意味」が二番目に出てくることが多いので、ちょっと気付きにくいだけです。

ムズカシそうな英単語の多くは、この仕組みを使ってできています。

この行動パターンがわかってくると、英単語が格段にわかりやすくなります。

そして、この アタマ × カラダ × シッポ の法則 はマルチに応用できるので、社会に出て実際に英語を使う際にもかなり役立ちます!

An idea is nothing more nor less than a new combination of old elements.

オマケ

単語の意味は、一語一訳で覚えるのもいいですが、それが苦痛で仕方ない場合は、パーツに分けてざっくりまとめて覚えるのが便利です。

① アタマ 30 (=接頭辞)

英単語のアタマは、まずこの 30 種類をゆる〜く押さえておくと便利です。

あわてて覚える必要は無し! そのうち慣れます。

② カラダ 30(=語根)

英単語のカラダは、無限にあります。

でも、まずはこの 30 個をゆる〜く押さえておくと、勉強が楽になります!

<一部更新しました>

#14 pendo 「英語の同義語」部分

新)weigh, value

旧)reckon

③ シッポ 35 (=接尾辞)

英単語のシッポは、まずこの 35 種類をゆる〜く押さえておくと便利です。

語尾から品詞を判別できるようになるので、とっても嬉しい!

こちらもあわてて覚える必要は無し! そのうち慣れます。

④ 辞書の引き方 Tips

あとは無限に現れる「カラダ(語根)」をひとつ覚えるごとにアタマ(接頭辞)やシッポ(接尾辞)を掛け算すれば、倍速で英単語の語彙が増えていきます!

⑤ インド・ヨーロッパ語族の系統図

英語はもともとゲルマン語の仲間。このため日常語はドイツ語やオランダ語によく似ているものが多いようです。

これに対して、英語のビジネス用語や学術用語の多くは古代ローマや古代ギリシアの知見をベースにしており、文化や概念を言葉ごと輸入したという構図です。

(日本語にカタカナ語や漢語(漢字熟語)が多いのに、ちょっと似ています。)

西洋の言葉のどれとどれが仲間なのか、一目瞭然!

これがわかると、将来英語以外の西洋語を勉強するとき役立ちます!

最後に

忘れるのは価値観にもとづいて忘れる。

先ほど接頭辞や接尾辞の一覧表をご紹介したりしましたが、これを一字一句覚えようなんて無駄です。そんなこと、ゆめゆめ思わないでくださいね。

「あ、そんな原則があるんだ!」

ということさえわかっていれば、そのうち慣れますのでご心配なく!

この記事が、ほんの少しでも英語を楽しく学ぶお役に立てれば幸いです。

「超」長文をお読みくださってありがとうございました!

今日もどうぞ良い一日を🍀

心より感謝を込めて

夏野 真碧

《主な参考文献》

① 英単語ターゲット(旺文社)

② システム英単語(駿台文庫)

③ 語源辞典(おすすめ洋書)

いちばんお気に入りの語源辞典。

放送ではバラけて「使えなくなった」とされていましたが、過言です(笑)。

テープと木工用ボンドとカバーフィルムで修復したので、まだ1代目は現役!

念のため、2冊目を購入して手元に置いてあります。

(潰して使えなくなったのは、ほかの英和辞典です!)

この語源辞典は誤植も多いのですが、内容が充実していて、ストーリーもわかりやすいので、本当におすすめです。

④ 英英辞典サイト

⑤ 英和辞典サイト

⑥ 英英辞典アプリ

⑦ 羅和・希和辞典

⑧ 羅英・希英辞典サイト

シカゴ大学運営。

羅英辞典 Lewis & Short や希英辞典 Liddel, Scott and James (LSJ) が無料で調べられます。

⑨ その他(紹介順 + α)

(↑)私が持っているものと同じものがうまく見つからなかったのですが、これが近いと思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?