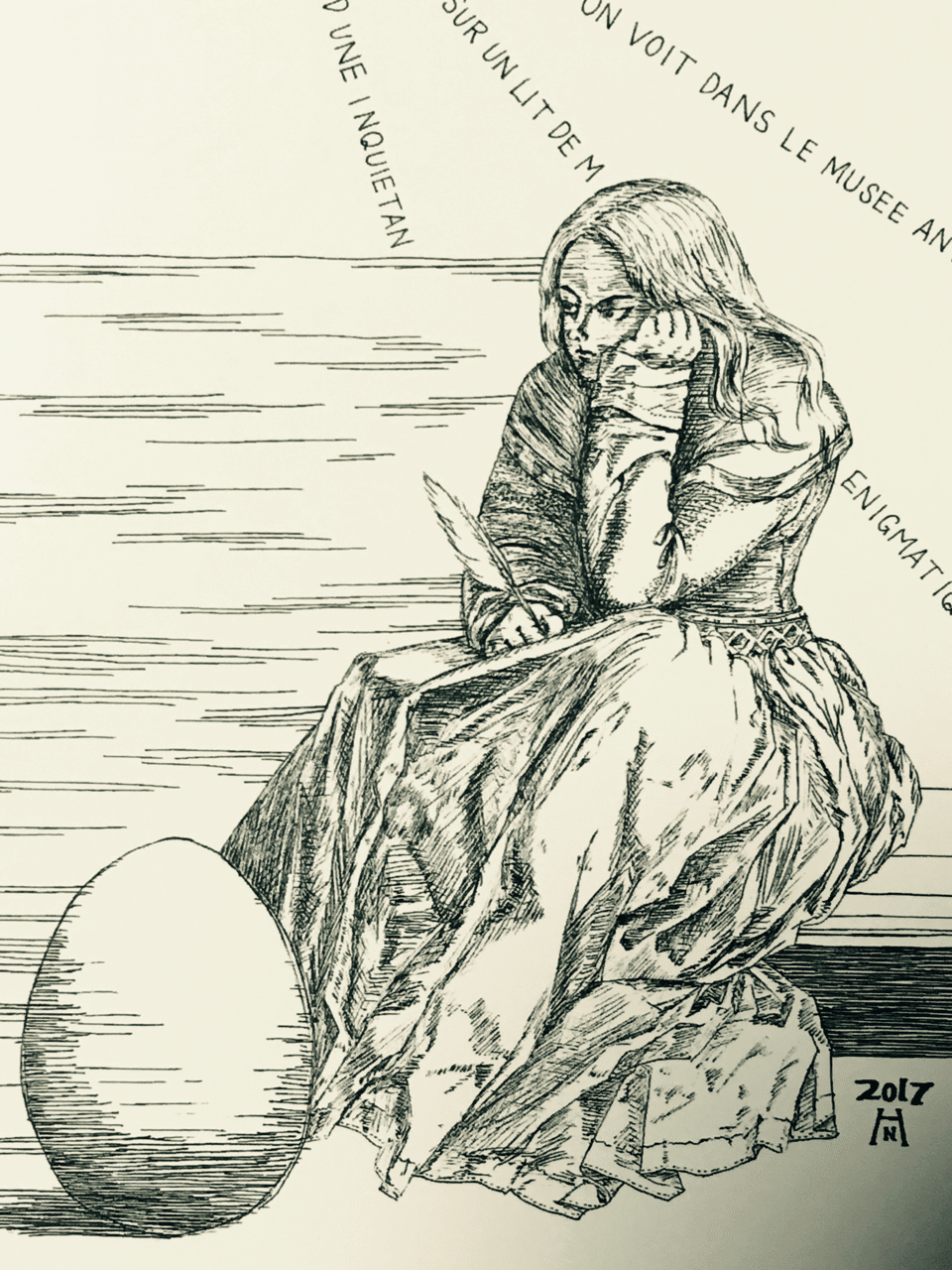

紙とペンは手放さない

ジョージ・オーウェルの小説『1984年』を読み始めました。

書かれたのは、タイトルの下2桁を入れ替えた1948年頃(1949年刊行)。

全体主義国家に統治される近未来が舞台です。

その国では、言語や思想、そのほか生活のすべてが国家の管理下に置かれています。

役人として働くウィンストンは、体制に反抗心を抱き、密かに禁止されていた日記をつけ始めるのですが……。

(まだ3分の1ほどしか読んでいないので、この先どうなるのかはわかりません。)

ウィンストンが、自宅に設置された監視カメラに映らないよう部屋の隅で、こっそり手に入れたノートに文字を書きつけていく様子が細かく描写されます。

自分の中から出てくる言葉に怯え、自分の筆跡に見入り……はじめは慣れない行為に戸惑うのですが、次第にその思考は明確になっていきます。

読みながら私は、思考は言葉に先行しないのだなあと思いました。

自分の思考は、自分の言葉によって作られるからです。

また、手書きの文字の生々しさを思いました。

手で書いた記憶は、己によって追跡されます。

筆跡は、紙面に残るだけでなく、きっと自分の記憶にも残るのです。

いくらキーボードで文字を打つことを覚えたとしても、私には紙とペンが必要です。

これから先も、絶対に手放すことはないでしょう。

紙やペンなど、自分の使う道具について考えるとき、私はいつも、ある映画を思い出します。

『偉大なるアンバーソン家の人々』(オーソン・ウェルズ監督/1942年)

19世紀末のアメリカ中西部の地方都市を舞台に、大富豪アンバーソン家の栄光と没落を描いた、80年近く前の映画です。

アンバーソン家のわがまま息子ジョージは、家族ぐるみで親交のあるユージンという人物が気に入らず、自動車工場を経営する彼に対し、自動車なんて無意味だと批判します。

すると、ユージンはジャックに、こう答えるのです。

「文明を退化させる機械だ。いいことばかりではない。だが現実である。その威力は世の中を変える。戦争、人の心をも。人類は異なる思考を持つようになるだろう。後には引けないが、間違った発明だという批判には同意する」

19世紀は産業革命の時代です。科学技術が発展し、ヨーロッパを中心に、人々の生活は大きく変化しました。

しかし、その果てに辿り着いたのが、科学技術を最大限に利用した世界大戦だったのです。

技術の発展が、私たちを良い方向に導くとは限りません。

私たちは常に、最良の使い方を考え続ける必要があります。

映画の台詞の通り、たしかに自動車は人々の生活を変えました。娯楽を変え、戦争を変えました。

原子力にも同じことが言えるでしょう。

そして、インターネットにも。

特に、SNSは私たちの日常に深く浸透しています。

「いいことばかりではない。だが現実である。その威力は世の中を変える。戦争、人の心をも」

何か新しい道具を手に取るとき、私はいつもこの言葉を思い出します。

生活の中で使う道具によって、私たちの心は、いとも容易く変わってしまいます。

変わった自覚もあまりないうちに。

もちろん、キーボードやタッチパネルは便利です。

毎日のように使います。

でも私は、紙とペンを手放すことは決してないでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?