ついに完結! 北海道フロンティアキッズ育成事業 成果発表会編(北海道SDGs推進人材バンク講師派遣)

2021年度北海道フロンティアキッズ育成事業の派遣講師として道内3校で小学5年生向けの SDGs 授業を担当してきた成果を確認する日がきました。

この事業では、子どもたちが「地域未来図」というゴールを目指し

ステップ1:学び(SDGs 17のゴール)

ステップ2:深め(地域と SDGs との関わり)

ステップ3:共有する(道内6校の地域未来図)

という3ステップで進めることで、ヒトゴトだった SDGs を地域の未来に関わるジブンゴトとして受け止め、持続可能な社会のフロンティアを開拓する人材として成長することを目指しています。

いよいよ最終回、成果発表会編です。

ステップ1とステップ2についてはこの記事の最後にまとめておきますね。

道内6校の小学5年生の代表が札幌に集結

成果発表会では、北海道フロンティアキッズ育成事業を実施した道内6校の小学5年生の中から各校2名が代表者として札幌に集いました。また、代表者以外の児童もオンライン参加できる仕組みになっていました。

私は1回目の授業で秩父別小学校・石狩八幡小学校・大沼岳陽学校(小中一貫校)の3校を担当し、2回目の授業では秩父別小学校・石狩八幡小学校・下川小学校を担当したので、蘭越小学校と勇払小学校とは今回が初めてです。

地域未来図の発表は、前半が秩父別小学校・石狩八幡小学校・下川小学校だったので担当した私が進行を務め、後半の蘭越小学校・勇払小学校・大沼岳陽学校は担当した HIF の池田さんが進行しました。

質疑応答の時間に子どもたちが発言しやすいようにと思い

答えがない問いをみんなで考えている事業で不正解はないので、気にせずどんどん発言してもらえれば

と最初に私からコメントしました。

成果発表が終わった後で講評した内容も含めながら、6校の発表を私なりの視点で紹介しますね。

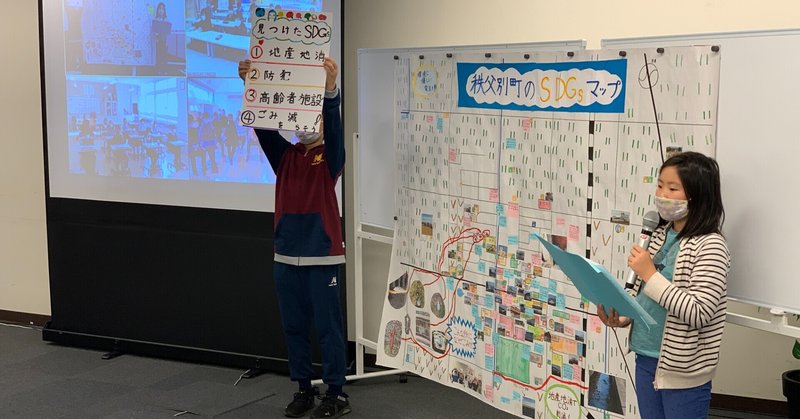

秩父別小学校「秩父別の環境」

地域の大人へのインタビューで屋外遊戯場キュービックコネクションなど子育てに力を入れていることがわかって関連する SDGs のゴールを調べたり、お米・ブロッコリー・トマトなどの産地として地産地消の大切さに気づいたら、様々な発見をまとめていました。

地図に加えてフリップボード的なものも使ったメリハリのある発表で、まるでテレビの番組のよう。わかりやすく感心しました。

ちなみに秩父別町って北海道が指定する「水稲種子生産の指定産地」って知ってました?

石狩八幡小学校「わたしたちのふるさと未来図」

まち・海チーム、川チーム、森チームの3チームに別れてフィールドワーク。秩父別と同じく水田があるけど海水が流れ込んでこないように調整池があったり、「海浜植物」という内陸の子どもは知らないであろう言葉が出たり、海辺の地域の特色が出てました。

2回目の授業からの進化を感じたのがフィールドワークで目についたポイ捨てごみ対策。海浜植物に関する3択クイズへの答えを3つのごみ箱の中から選んでもらうことで、海浜植物を知ってもらうこととポイ捨てごみの削減を同時に進めるというアイデア。素晴らしいですね。

ちなみに石狩湾新港で開催されたライジング・サン・ロックフェスティバル会場内でトドマツ蒸留の実演をしたことがあります。あっ、RSR での NPO法人 ezorock の活動を紹介すればよかった……。

下川小学校「下川のまちづくり調査隊」

下川小学校は、ひとりひとりテーマを持って16ヶ所にインタビューを行い、個別に掘り下げてまとめた段階で、今回は「森林とバイオマスエネルギー」と「川(イチャンコプロジェクト)」の発表でした。今後、個別のこれらを地図に落とし込んでいくそうです。

ヒトゴトからジブンゴトへとシフトすることに最適化したアプローチで、さすが 第1回ジャパン SDGs アワードの大賞を受賞した下川町ですね。地図の完成が楽しみです。

ちなみにイチャンコとはアイヌ語でヤマメのこと。森の活動が中心だった下川町で川の活動が増えてきたので、生態系の理解に広がりと深まりが生まれているんじゃないかと思ってます。

蘭越小学校「未来の蘭越」

「蘭越町をもっと魅力的な町に」をテーマに未来の蘭越に欲しいものがたくさん出ていました。飲食店、路面電車、リサイクルショップ……ゴールを先に描くやり方は SDGs と同じでいろんなアイデアが出てきますよね。

リサイクルショップについては、下川町の消費者協会が中心になって運営している「ばくりっこ」をぜひ見にきて欲しいなぁと思いました。

他の地域の魅力も知ろうということで、宿泊研修で行った森町の魅力についても紹介していました。相対化することで地域の見え方が変わったようです。

ちなみに蘭越も米どころで後日ニュースで知ったのですが、米-1グランプリってのをやってるんですね。

勇払小学校「勇払調査隊〜私たちの地域未来図〜」

様々な工場がある苫小牧市の学校だけあって、発電方式など技術的なことを詳しく調べていました。CCS と CCU という最新技術まで出てきてびっくり。

CCS は Carbon dioxide Capture and Storage の略で二酸化炭素回収・貯留技術のこと、苫小牧で大規模実証試験が行われています。CCU は Carbon dioxide Capture and Utilization の略で分離・貯留したCO2を利用しようというものです。

ごみ拾いに行く前にどんなごみがあるか予想して、予想と現実との違いを見つけ、そこから考察を広げているところも感心しました。

ちなみに勇払小学校から10kmぐらいのところにある「苫東・和みの森」に紅葉の時期にいったことがあり、綺麗だったなぁ……すっかりご無沙汰しているのでまた行きたいです。

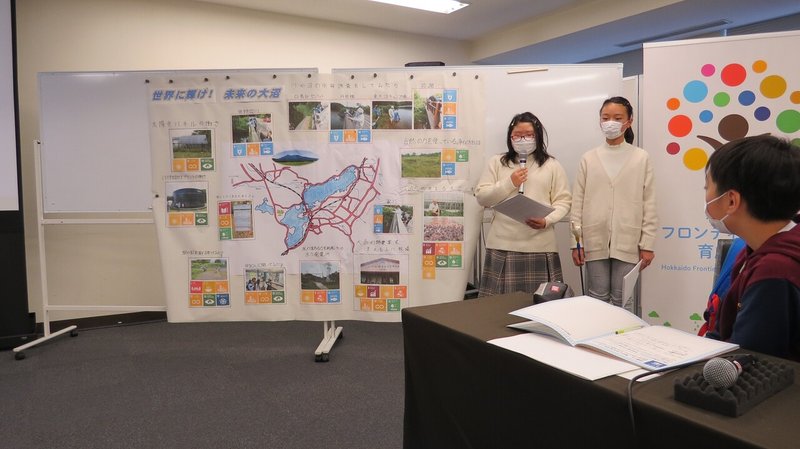

大沼岳陽学校「世界に輝け!未来の大沼」

大沼国定公園の近くということで水質調査をしてみたら汚れていることが分かり、対策として既に1ヶ所設置されている自然の力を使って浄化する施設をもっと増やしたらいいと提案していました。

ここでもごみが話題になり、ごみ箱に対して石狩八幡小学校とはまた別な見方が出てきました。

大沼では無人駅の待合室のごみ箱が一晩でいっぱいになることもあり、野生動物が食べ物を求めて街に降りてくる一因にもなっていると考えられるので、対策として3Rに取り組みそもそもごみを減らすことに取り組むと宣言していました。頼もしい。

ちなみに大沼岳陽学校に訪問した時、車中泊だったけど晩御飯ラッキーピエロのテイクアウトにして大満足でした。

これで全ての発表が終わりました。めでたしめでたし……

ではなく、学んだことを 2030年の SDGs 達成につなげることが肝心。というわけで、各校に行動宣言してもらうことに。

それぞれの行動宣言

秩父別小学校は、自分たちのフィールドワークで気づいたごみ対策。

石狩八幡小学校は、まず現状を地域の方に知ってもらうところから。

下川小学校は、オンラインで体育館に集合した子どもや大人ひとりひとりがそれぞれの行動宣言を発表。

蘭越小学校は、ゴミ拾いとカレンダー作り。どんなカレンダーができるんでしょう。

勇払小学校は、個人でこまめに電気を消すことと学級でごみ拾いをすることの2本立て。

大沼岳陽学校は、大きな志を One Team で。「行きたい、住みたい、働きたい」を大沼から世界に広げて欲しいです。

最後に協力企業を代表して、昨日の企業見学でもお世話になった株式会社 北翔 代表取締役の清水さんから記念品として SDGs バッジの贈呈がありました。

事業を終えて

新事業で手探りな上にコロナ渦中でスケジュールなど再調整に次ぐ再調整でしたが、それぞれの役割を全うして(おそらく担任の先生が一番大変だったと思います)なんとか一区切りを迎えることができました。

一緒に事業を成し遂げたみなさんに心から感謝申し上げます。

先日、事業の振り返りオンライン会議がありました。まだ確実なことは言えませんが、さらによい事業として次につながっていく気がしています。

今はほっとしたというより淋しい気分です。今回ご一緒した学校のみなさんといつかまたどこかで会えますように。

そしてそのときに胸を張って会えるよう、持続可能な発展に力を注ぎ続けていこうと思います。

これまでの経過

↓過去記事はこちらからアクセスしてください。

バーカウンターで「あちらのお客様からです」ってあこがれます。