小学5年生が SDGs をジブンゴトに(下川小学校編)

2021年度北海道フロンティアキッズ育成事業の派遣講師として道内3校で小学5年生向けの SDGs 授業を担当していて、今回は2回目の下川小学校編です。

1回目については↓こちらにまとめてありますが、下川小学校の1回目は別な方が担当でした。

下川町では幼児から高校生まで一貫した森林環境教育に15年近く取り組んでいること、SDGs 未来都市であること、地域おこし協力隊の教育コーディネーターがいること、などにより下川小学校の取り組みは独自路線で進んでいました。

前回からこれまでの間に、児童個別に地域と SDGs がつながるテーマについてインタビューや資料調査を行い、パソコンを使ってA4用紙1枚サイズにまとめ、さらに、自分ができることをマイプロジェクトとしてシートに記入していました。

当日は、7グループに別れ、そこに SDGs 推進町民会議委員や役場職員が1人ずつ張り付き、まず、児童の個別発表を聞き、それに対し張り付いた大人がコメントを返していました。

SDGs は長期目標で世代間のパートナーシップが不可欠。こうした交流が大切ですね。

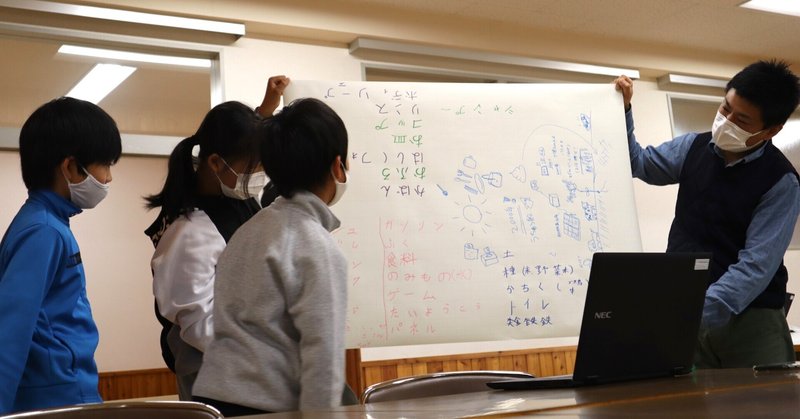

その後、持続可能な社会の条件を考えるブレインストーミングとして「グループワーク うちゅう船 SDGs 号」を行いました。

地球に人が住めなくなり、宇宙船に500人乗り込んで地球と同じように太陽を軸に周回して窓から太陽光を取り入れ、2000年間世代交代しながら人口を500人に維持するために、宇宙船に持ち込むものを今ここで決めるという設定。

25分間グループ毎に話し合い、その結果を1分間で報告してもらいました。

このグループワーク、現実離れした設定なので脳の刺激になり毎回好評です。そして毎回出てくるのが太陽光発電を宇宙船に持ち込むというアイデア。

では太陽光パネルの寿命は? 寿命を終えた太陽光パネルの行く先は? 工場を作ればいい? 太陽光パネルが何から作られるか、材料は? そうした視点を投げかけます。

補習的に「それって持続可能なの? 4つのチェックポイント」を紹介。スウェーデン発の環境 NGO ナチュラル・ステップの考え方を小学5年生にもわかるように工夫してこれで3回目なので伝え方が向上しているはず?

スライドは Google スライドを使って作成したので、復習などに役立ててもらおうと学校側と URL で共有しました。

ここまで北海道フロンティアキッズ育成事業を担当してみて実感したのは、小学5年生に持続可能な社会の大元の考え方を伝えるのはとても難しいということ。

スライドに使う言葉の概念や漢字をいつ習うかチェックが必要で、小学5年生ではまだ習っていないことが多く、制約の中でどうやって伝えるか、とても手間がかかります。

そして、わかりやすく伝えようと物事を噛み砕いているうちに自分自身が本質的に理解できてなかった部分が見つかり、自分自身の学びも必要です。

難しく手間のかかることをなぜやるのか。

SDGs の目標年、2030年には彼らが有権者になっています。残念ながらこの調子では2030年にもう大丈夫だよと言える社会を用意することはできそうにありません。

ならばそういう状況にあることをリアルタイムに伝えなければ誠実さに欠けるのではないか。

そして、今の大人が義務教育で習わなかった ICT やプログラミングなど新しい技術を使いこなしていく小学5年生は最早、持続可能な社会に共に向かうくパートナーなのではないか。

そう考えると、難しく手間がかかるからこそやりがいがあると感じます。

この事業の最後は、6校の代表者が札幌に集っての成果発表会。代表者以外の児童は各地でオンライン参加という仕組みです。

他の地域の児童の取り組みからどんな学びが得られるか、この事業のビフォー・アフターでどんな変化があるのか、とても楽しみです。

私が担当した他の2校は↓こちらです。

バーカウンターで「あちらのお客様からです」ってあこがれます。