好きなことを教える・体験するためのWebツールcoperiの紹介

こんにちは!iscream株式会社 代表の成田です。

今回、coperiというサービスをリリースするにあたり、一念発起してnoteを始めようと思い立ちました。今まで、ブログもやったことなく、Twitterも見るのがメインだったので、正直、こうやって発信していくことに震えますが、生暖かい目で見守って頂けると嬉しいです。

(Twitterも今後、頑張っていこうと思ってるのでよろしくお願いします!)

初回は今回リリースするサービスcoperiについての紹介と、なぜこのサービスの開発に至ったかについて書いていきます。気合いを入れて書いていたら思ったより長文になってしまったので、興味あるところだけつまみ読みしてもらえると幸いです。

[2021/3 更新] サービスを運営して7ヶ月たった学びはこちら↓

1. coperiについて

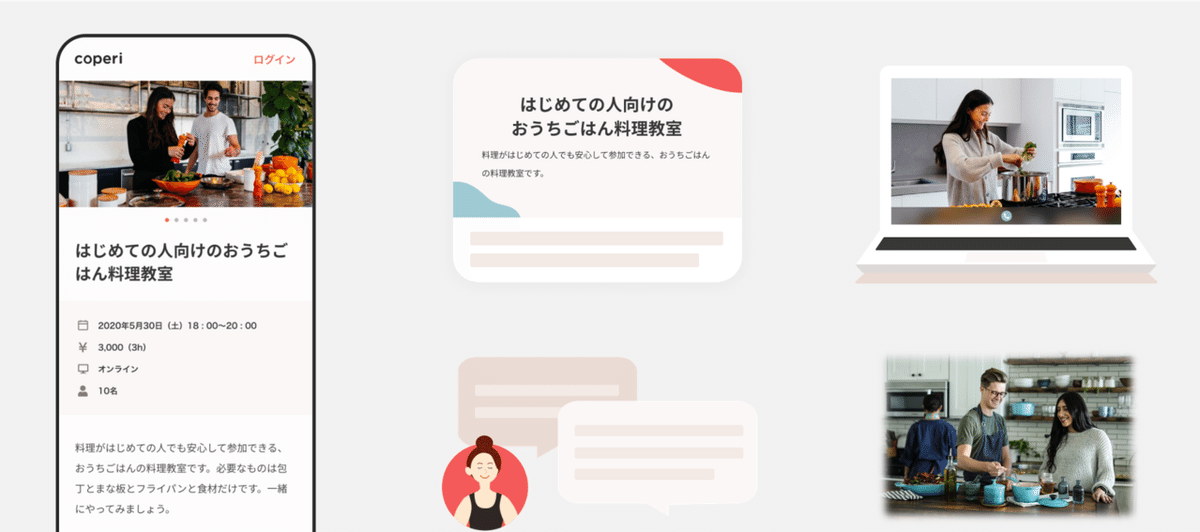

coperiは自分が好きなこと・得意なことを手軽に他の人に教えたり、一緒に体験すること(coperiではクラスと呼んでいます)ができるWebツールです。

・coperiに会員登録すると、自分が教えたいこと・一緒に体験したいことのクラスの開催を告知するオリジナルのWebページを簡単に作ることができ、そのページをメールやSNSで広めることで参加者を募ることができます。

・興味を持ってくれた人が申し込みをするとオンライン上で決済が完了し、その後メッセージ機能でやりとりをすることができるようになります。

・クラスの開催にあたっては自宅やイベントスペースなどご自身で用意するオフライン開催に加えて、coperi内のビデオ通話機能を使ったオンラインでも開催できます。

その他、法令上求められる掲示物(プライバシーポリシーや特商法上の記載)や利用規約のサンプルの利用や、参加者管理機能、メール自動送信機能などもあり、今後も便利な機能をどんどん追加していく予定です。

手軽にクラスを開催できるオール・イン・ワンのサービスなので利用例としては、以下のような様々なニーズに対応しています。

料理が得意で友達にたまに料理を教えたりしてるけど、オンラインで料理教室を開きながら友達も増やしたい!

ヨガの講師をしていて、最近、コロナの影響でスタジオに来るのに抵抗があるお客様向けに、自宅からのオンラインレッスンを提供したい!

ソフトウェアエンジニアとしてバリバリ働いているけど、昔、学ぶのが大変だったので、初心者向けにカジュアルに教えながら仲間を増やしたい!

コロナ禍で旅行に行けなくなったり人と会う機会が減って寂しいけど、地元の穴場をオンラインで教えながら一緒に旅行気分を味わってもらいたい!

すごく熱中している好きなことであったり、長年仕事で使ってきたスキルや知識は自分では意識していなくても、同じような興味がある人からすると、是非教えてほしい!というようなとっても価値があることだったりします。

思いとしては、肩肘張らずに手軽にシェアすることで相手にも喜んでもらいながら好きなことで収入も得られる機会を提供したいというもので、興味がある方はぜひこちらのサイトの「無料ではじめる」ボタンから登録して貰えると嬉しいです!

(現在、人数を絞って運用している関係で申し込みフォーム形式ですが、近いうちに自由にサインアップできる形式に切り換える予定です。)

この辺りの思いも含めて、なぜcoperiを開発したのかという背景について、仕事上での経験、世の中の流れ、僕自身のパーソナリティという3つの点から書いていきます。

2. なぜcoperiを開発したのか?

インフルエンサーの悩み

coperiのサービス開発を始める以前はユーチューバーやインスタグラマーのようなWeb上で活躍する才能、一般的にインフルエンサーと呼ばれる方々のエージェント機能を持つ会社に立ち上げから携わり、経営戦略の立案・事業開発を主に担当していました。タレントマネジメント担当ではなかったので日々、インフルエンサーと向き合っていたわけではないのですが、大手映画製作・配給会社とのソーシャルクリエイターオーディション企画を立ち上げたり、会社の全体戦略を練っていく中で以下のようなことを感じるようになりました。

日本中に気づかれていない才能がまだまだ眠っている

デジタル映像作品を募集するオーディション企画では募集サイトのサーバーがパンクするほどの応募があり、その中には著名な映画監督や誰もが知っているアニメ映画のプロデューサー陣が絶賛する作品がいくつもありました。また優秀作品の中には、東京のような都市部だけでなくむしろ地方の無名のクリエイターが多く、YouTubeやSNS上で個人で発信しているものの、まだまだ日の目の当たらない才能がたくさんいることを実感しました。

多くのインフルエンサーは好きなことだけに集中できるほどの収入は得られていない

自分の好きなことを楽しそうに発信しながら大金を稼ぐイメージでメディアに取り上げられることも多いインフルエンサーですが、そのイメージ通りの人はごく一部で、殆どの人は日々発信したり、たくさんのフォロワーを抱えながらもYouTubeの広告やSNS上での企業のPR案件の収入はわずかで、フォロワーを増やすために日々苦労している。

数値的に決まった定義はないのですが、数千から数万のフォロワーを抱える方たちはマイクロインフルエンサーと呼ばれ、上記のようなデジタルクリエイター、ユーチューバー、インスタグラマー、ツイッタラーの方たちが正に該当します。国内においては、インフルエンサーの内、10万人以上の登録者・フォロワーを抱える人はYouTubeで上位10%程度、Twitter・Instagramでは上位5%前後と限られた人たちのみとなっています。

(僕がWeb上の情報やインフルエンサー登録サービスの調査などから推測した数値であり、概算値と思ってください。)

coperiは何かを教えたい・一緒に体験したいという人は誰でも利用できるサービスですが、初期のターゲットとしてはこのマイクロインフルエンサーの方に積極的に利用してもらいたいと考えています。自身の好きなこと・得意なことを追求しSNSで発信することでたくさんのフォロワーを抱えてきた方が、そのフォロワーと交流を深めたりサービスを提供することで、よりファンを増やしていくという使い方を想定しています。それと同時に、広告収入や企業案件といった主な収入源とは別の新たな収入ソースとなることで、インフルエンサーの方が好きなことに集中できる環境作りに貢献していきたいと考えています。

そのためにcoperiでは、インフルエンサーの方が利用したくなるようなSNSとの連携機能やSNS的な仕様をサービスのコアと定めていて、様々な機能を準備していて、これからどんどん追加していきます。

Passion Economyの潮流

この10年の大きな世の中の変化として、芸能人やスポーツ選手に限らず一般の個人でも企業などの組織に所属せずに収入を得られるサービスが数多く生まれました。

YouTubeは今でこそ自己実現しながら稼げるプラットフォームとしての認知を得ていますが、2005年にサービスを開始してから長らくの間はbroadcast yourselfという標語のもと個人で発信できるというだけのサービスでした。誰でも広告収入を得られるプラットフォームになったのは2011年のパートナープログラムが一般開放されてからのことで、まだ10年経っていません。

HIKAKINさんたちが全面にたった広告「好きなことで生きていく」が日本で流れユーチューバーという言葉が定着しはじめたのも2014年でわずか6年前のことです。その後、広告収入だけでなく企業のPR案件での収入の機会が増えたり、それがInstagramやTwitterなどにも広がりインフルエンサーという言葉が定着したのもこの頃だったと記憶しています。

アメリカをみるとAirbnbが今のサービス名となり本格的に民泊プラットフォームになったのは2009年、Uberが自動車配車サービスとして商業運転を開始したのは2011年です。日本でも最近サービスが増えてきた食品の即日配達サービスの大手Instacartが創業したのは2012年です。

これらのサービスに共通するのはいずれもサービス提供者はその企業の従業員ではなく、事前にサービスに登録した、その時間、その地域で気軽に稼ごうと思った個人であるということです。個人に自由な働き方を提供するという謳い文句と大手企業で勤務するよりも高い収入を得る人も出てきたことがアピールとなりいずれも大きく成長し、Gig Economyという言葉で形容されるようになりました。

日本国内でもAirbnbは多くの人が利用するサービスとなりUber Eatsも昨今のコロナの影響で使い始めた方も多いのではないかと思います。更にランサーズやクラウドワークスといったクラウドソーシングプラットフォームも大きな括りでは同じカテゴリーのサービスと言えます。

これらのサービスは個人に自由な働き方と十分な収入を提供する一方で、昨今、アメリカを中心に世界中でGig Economyに対して批判的な見方が増えています。

その代表的なものがUberの運転手の雇用形態にかかる問題です。批判の内容としてはUberの運転手は従業員ではないため同社から社会保険などの労働にあたっての保障を得られない一方、Uberと運転手の関係は請負契約の関係性ではなく従属的(指示命令系統にあり雇用関係に近い)であるというものです。フランスの最高裁では運転手が①価格決定権がないこと、②業務遂行の方法を決められないこと、③クライアントを自身で管理できないことを理由に雇用関係にあったと認めています。

近年、Gig Economyのこの問題を解決した真の個人主導のサービスが増えてきていて、それらを表す経済概念としてシリコンバレーの著名VCであるAndreessen HorowitzよりPassion Economyという言葉が提唱されています。Passion EconomyはGig Economyとの対比で以下のように特徴付けられます。

この潮流を捕まえた時に、個人的には隆盛を極めるC2Cのマーケットプレイス型のビジネスに対して一抹の危うさを感じます。

マーケットプレイスはMoat(投資の神様バフェットのいう競合優位性・企業の強み)の中でも強力なネットワーク効果が最大限に発揮されるビジネスモデルでその相性の良さからGig Economyのサービスでも多く採用されています。それらは個人が手軽に始めて稼げるといった自由を謳っている反面、あくまでプラットフォームのルールの上での限られた自由であり、参加者は常に運営組織のルール・方針変更のリスクを負っています。

2018年にYouTubeが広告収入を得るためのパートナープログラムに参加できる基準を変更した際に駆け出しのユーチューバーが締め出されネット上で大きな話題になったことは記憶に新しいです。

僕がPassion Economyを初めて知った時に感じた清々しさはこの問題をクリアしている点であり、第三者に依存しない形で個人が自立して収益を得られるサービスを作るにはマーケットプレイスではなくこっちだと強く思うようになりました。

coperiはマーケットプレイスではなくあくまで便利なツールを利用者に提供するサービスで、①自由にサービスメニュー・価格を設定し、②オンライン・オフラインどのような形でもクラスを開催でき、③自身で顧客の獲得・管理を行えるPassion Economy型のサービスになります。

他方、マーケットプレイスのメリットである利用者が顧客を獲得できる場が用意されているという点はなくなってしまうので、理想を追求するるだけではなく、別の方法で利用者が顧客を集められる手段を用意するなど、様々な便利な機能を追加していく予定です。ポイントはプラットフォーム型(≒マーケットプレイス型)にせず如何にネットワーク効果を働かせられるかということで日々腐心しています。

リバタリアン的な考え方への憧れ

ミレニアル世代という言葉があります。年齢的にギリギリ、ミレニアル世代に入る(該当する年代が曖昧なので定義によってまま漏れますが、、)僕としては、世代で一括りにされることはそもそも好きではないのですが、その特徴には良く当てはまっているなと思います。

デジタルネイティブ

小学4年生の時に家に初めてパソコンが(NECのPC-98)、地方の高校生だった98年にGoogleが検索サイトを公開し世界の情報に繋がった気がして感動

所有に価値を見出さない

ミニマリストに憧れて20代後半の数年間、家に家具・家電・カーテンがなかった(今はいい大人になったので全部あります!)

人は皆価値観が違うという考え・個性を重視

自分では思ってないのですが、人の目を気にせず行動するところがあるようでしばしば変わってるねと言われます、、

仕事とプライベート両方重視

社会人になった最初の数年はガムシャラに働く反面、ダーツのプロになりたくて仕事帰り必ず毎日店に寄って練習していた

こんな感じなので、特に閉塞的な生活を送ってきたわけではないのですが、いつからか自由の国アメリカそしてその中でもシリコンバレーに憧れるようになりました。テクノロジーで世の中を変えるという思想、Tシャツ・ジーンズでVCにカフェでピッチ、声をかけられても気づかないぐらい集中してコードを書き続けるエンジニア、全部がめちゃくちゃ格好いいです。一番好きな映画はThe Social Networkだし、一番好きなアメリカドラマはSillicon Valleyです。

そんな僕が30歳を越えてMBA留学でアメリカに行くのですが、死ぬ程辛かった受験勉強を終えて渡米前の空き時間で、To DoリストのトップのBitcoinの勉強を始め、めちゃくちゃ衝撃を受けます。理系心を揺さぶるシンプルでありながら考え抜かれた美しいアルゴリズムに加え、サブプライム問題に端を発した金融危機から政府や巨大な銀行に依存する今の金融システムとは逆の誰にも依存しない自律的な金融システムを作るという高い志は自分の価値観に響きまくりました。

更に勉強していくとその考え方の背景として真の自由を追求するアメリカのリバタリアニズムという思想があることに気づきます。

アメリカにおいて自由とは二つの概念に分類されます。一つは「①個人的な自由」、もう一つは「②経済的な自由」です。

イメージしやすいものだと、アメリカの民主党は①を重視し②を軽視していると言われています。オバマ大統領のように黒人初の大統領が誕生するなど人権を尊重する一方で、ルーズベルト大統領のニューディール政策に代表される政策面では大きな政府(公共事業を増やし政府が市場経済に積極的に関与)を志向します。

それとは逆に共和党は①を軽視し②を重視する、となります。トランプ大統領を見ると①が重要視されていないことは感じられるところですし、レーガン大統領のレーガノミクスは減税・財政支出削減・規制撤廃を進め企業の自由な経済活動を押し進めました。

(政治的な主張をする意図はないことと、そもそもそんなに政治に詳しくないので説明の正確性を保証できないことを補足しておきます。。)

そして、シリコンバレーに根付くリバタリアニズムという考え方は「①個人的な自由」と「②経済的な自由」の両方を重視するもので、その思想を持つ人たち=リバタリアンからすると真の自由を追求する思想ということになります。

この考え方を知った時、ああ僕の憧れていたアメリカとはリバタリアン的な考え方だったんだなと、そしてこの真の自由をサポートするようなサービスを作りたいと思うようになりました。その後、アメリカ留学で(西海岸のスクールは全滅で結局東海岸でしたが、、)リバタリアン的な思考の人たちに実際に多く触れ合い、シリコンバレーにも何度も足を運び多くのTech企業を訪問しその思いを強めました。

coperiがマーケットプレイスではなく、ツールを提供するという立場をとっている理由はこの考え方が背景にあります。前述のとおり、マーケットプレイスに参加する人は常に運営者の方針変更というリスクに晒されていて、そこで生計を立てることを考える人にとっては見過ごせないリスクになります。

実は、coperiよりも前に検討を開始していたプロジェクトがあり、それはブロックチェーン技術を用いることでプラットフォームに依存せずに個人が自身で個人情報を管理し活用できるサービスで、coperiの運営会社であるiscreamでは引き続きこちらのプロジェクトも進めています。

このような考え方からcoperiで作ったWebページはcoperiのものではなく利用者自身のものとしていて、また少しマニアックなところでは、自身が販売ページのオーナーになることで法令上必要となるWeb上の掲示物や利用規約のサンプルも提供しすぐに販売を始めるられるようにしています。

3. さいごに

長文に最後までお付き合い頂きありがとうございました!

カジュアルに書くつもりが、いつの間にか、かなり固い内容になってしまい、読みにくかったかなと気にしていますが、coperiの魅力やそれを作った思い・背景などが少しでも伝わっていたら嬉しいです。

coperiはオンラインレッスンもすぐ開催できるサービスなので、意図せずなのですが、以下のようの現在のコロナ渦においても使いやすいものになっていると思います。

・外での活動がし難くなったことでインフルエンサーの方の投稿にも悪影響がでている

・給与が減ったり、在宅勤務が増えプライベートの時間が増えたことで副業の機運が高まっている

・ZoomやSlackなどオンラインツールを多くの人が抵抗なく使うようになってきている

・友達や同僚と遊んだり食事をしたりする機会が減り、コミュニケーションを取ることやコミュニティを維持・形成することへの欲求が高まっている

現在、人数を絞って運用している関係で申し込みフォーム形式としているのですが、使ってみたいという方がいらっしゃいましたらぜひこちらより登録をお願いします!また、お知り合いに相性が良さそうな人がいらっしゃいましたらご紹介頂けるととても嬉しいです。

それでは引き続きcoperiを宜しくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?