『料理の四面体』的ロジックの根源は古代医学にあった。ールーツ探求と実践ー

『料理の四面体』それは、有識者が口を揃えて絶賛する、料理の本質を説いた本である。簡単にまとめると、火、水、空気、油の4要素で料理の全種類を体現できるというもの。そのロジックを軸に話を展開している。筆者も、この記事を書く上で拝読したのだが、なるほど確かに価値観が変わる。といった内容であった。。。

↑この手の書評を何度読んだことか!!!!

書評量の膨大さに思わずキメラが出てくる始末。

皆がみんな『料理の四面体』を評価している。しかし、決して過大評価ではないのは確か。自分自身も、とてもよくできたモデル化だなと感じる。だがしかし、余りの書評の多さに、"「おすすめの本は?」聞かれたときは、大体『料理の四面体』答えとけばいいだろ" 感が否めない。けしからん、けしからん。書評を書くにしても、自分であるなら少し斜に構えた文章を書きたい。

という事で今回はタイトルの通り、この本を読んでみて思った感想として「古代医学みたい」と言葉を漏らした話を書いていきたいと思う。

とはいっても、話は単純で今すぐウィキペディアで「四体液説」を調べてほしい。すると「~『熱・冷・湿・乾』の4つの基本性質の関係。」(1)と書かれた図が出てくる。

要はこれである。対応させてみると、

熱=火

冷=水

湿=油

乾=空気

となる。『料理の四面体』の四要素と完璧に対応しているとは言えないが、どことなく似ている気がする。話が飛躍したので、順を追って説明する。

話は古代ギリシャ・ローマにさかのぼる。人間と自然の調和を重視していたヒポクラテス等の古代の医学者は、万物が火、風、水、地の元素からなるという四代元素説を引き継ぎ、四体液説を唱えた。詳細は、今開いてもらっているウィキから目を通してほしい。そしてそこに書かれた図は、ヒポクラテスの学説を引き継いだ、体液論者のガレノスが、他の所説と共に、総合的な理論体系を組み立てようと試みたものである。(2)

つまり、とっくにガレノスがモデル化していたという事になる。

もっと言うと、ヒポクラテス、ガレノス等の古代医学から発展したユナニ医学の代表者であるイブン・シーナが書いた『医学典範』の章の記述に「料理」のアナロジーがふんだんに使われている。(3)

よって、「『料理の四面体』的ロジックの根源は古代医学にあった。」と言え、従って『料理の四面体』のモデルは、古代の思想から料理の要素を抽出して、現代版に手直ししたものと捉え直すことができる。という算段である。無論、これは個人の見解である。

このように捉え直した時、一つ思ったことがある。

「僕ちんにも出来るんじゃなかろうか」と。

作戦はこうだ。

過去の歴史から、ガレノスの四体液説のモデルの様な「哲学、思想、宗教、その他諸々から何かをモデル化したもの」を探し出し、それを援用させて頂き、新しいモデルを考える。

これで、新しい記事のネタが生まれるに間違いない!!

こんなおふざけをして大変恐縮だが、勿論援用元の考えには最大限の敬意と感謝を持って接する。

という事でやってみた。

今回は五行思想を取り上げて、考えてみる。

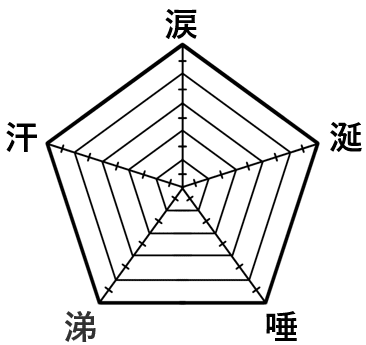

中でも、下から6番目の五行を取り上げて作ってみる。(ちなみに、「涕」は「なみだ」と読むそう)

ー五液ー

さっそく一世一代のキモチャートが出来上がった。

今まで「涎」と「唾」が同じレーダーチャートに入っているのを少なくとも僕は見たことがない。何なのか、何を図るための何なのか。「僕はとんでもないものを作ってしまったのかもしれない。」と思わされる逸品である。

しかしせっかく作ったんだ。ちゃんと使わなきゃ意味がない。という事で最後にクイズ(全五問)を作ってみた。このレーダーチャートは何を表しているか答えて頂きたい。

第一問

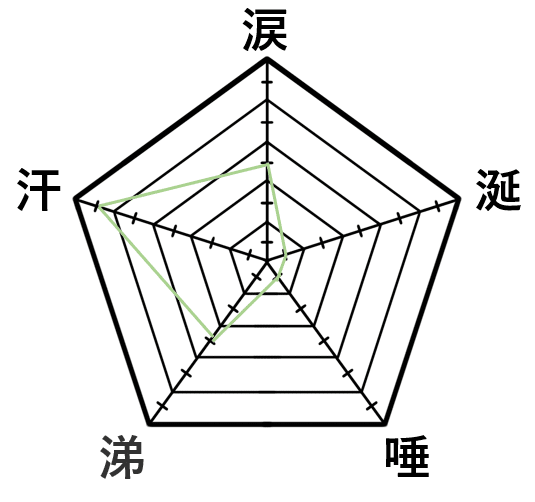

正解:「行きの改札でSuicaを忘れた事に気づいた時」

簡単すぎたかもしれない。例題レベルである。汗が突き抜けている傍ら、少し涙を浮かべている所がポイントであった。

第二問

正解:「柴田理恵」

正解は「ワイプ見たら大抵泣いてる」でお馴染み、柴田理恵さんである。この知識はコモンセンスを通り越して、日本国民の根底思想にあると言っても過言ではない。まだ実力者にしては簡単か。

第三問

正解:「炎天下の中、キンキンのモンスターを無料配布しているギャル」

これに尽きる。

「暑すぎる、もうだめだ」と走馬灯が巡りかけたその時、この光景を目の当たりにすると、誰しもそこがユートピアと勘違いする。それが、でっかいモンスター缶とギャル。

一度、お目に掛かれば、全身の穴という穴から、「五液」が垂れるに違いない。

第四問

正解:「昔仲良かった同級生が、セクシー女優になっていた。」

感情の複雑さが手に取るように分かる良問である。涙腺以上の唾液腺崩壊が男としての性を物語っている。

第五問(最終問題)

正解:あかちゃん

そう。あかちゃんである。

よく考えてみて欲しい。「涙・涕」や「涎・唾」は勿論常人より何倍も垂れているし、「汗」も代謝が良い故、いつもかいている。まさに、あかちゃんなのだ。むしろ、赤ちゃん以外有り得ないのだ。

読者の皆、大丈夫だろうか。まさか薄汚い考えを持ってはいないだろうか。正直、第四問は人としてバツだ。大間違いだ。あかちゃんと答える事こそが真の正解なのだ。

この世の真理を一つ説いたところで、今回はお別れだ。どうもありがとう。

読者が皆、金属バットを引き摺る音が聞こえたので、追いあかちゃんをしておく。

(1)今回古代医学を取り上げたのは、料理との関連付けの為であり、「熱・冷・湿・乾」の四性質の起源は、調べた限りアリストテレスの説と書かれていた。「エンペドクレスの説がよく知られるが、アラビア・ヨーロッパの西洋文化圏で広く支持されたのはアリストテレスの説であり、四元素を成さしめる「熱・冷・湿・乾」の4つの性質を重視するため、四性質ともいわれる。」

(「四元素」の Wikipediaページより抜粋)

(2)W,ミヒェル, 田村(2007)『東西の古医書に見られる病と治療』, 九州大学付属図書館, p.5.

https://www.researchgate.net/publication/31902091_dongxinoguyishunijianrarerubingtozhiliao_fushutushuguannoguizhongshukorekushonyori_Diseases_and_Treatment_in_Old_Eastern_and_Western_Medicine_Books_Exhibition_Catalogue

(3)『ウイグル医学の文化的背景』, p.11.

http://fshaw2uyghur.web.fc2.com/uyghyiigaku.pdf

※フリー素材出典元:photoAC, illustAC, GAHAG

(今回から毎週金曜日に投稿することに決めました。お願いします。)

(本記事及び本アカウントは、自由気ままに活動している為、厳密な考証を行っておりません。故に有識者の方々からの過度な言動は差し控えて頂けますよう、お願い申し上げます。許してください。ウィキをコピペしてるだけです。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?