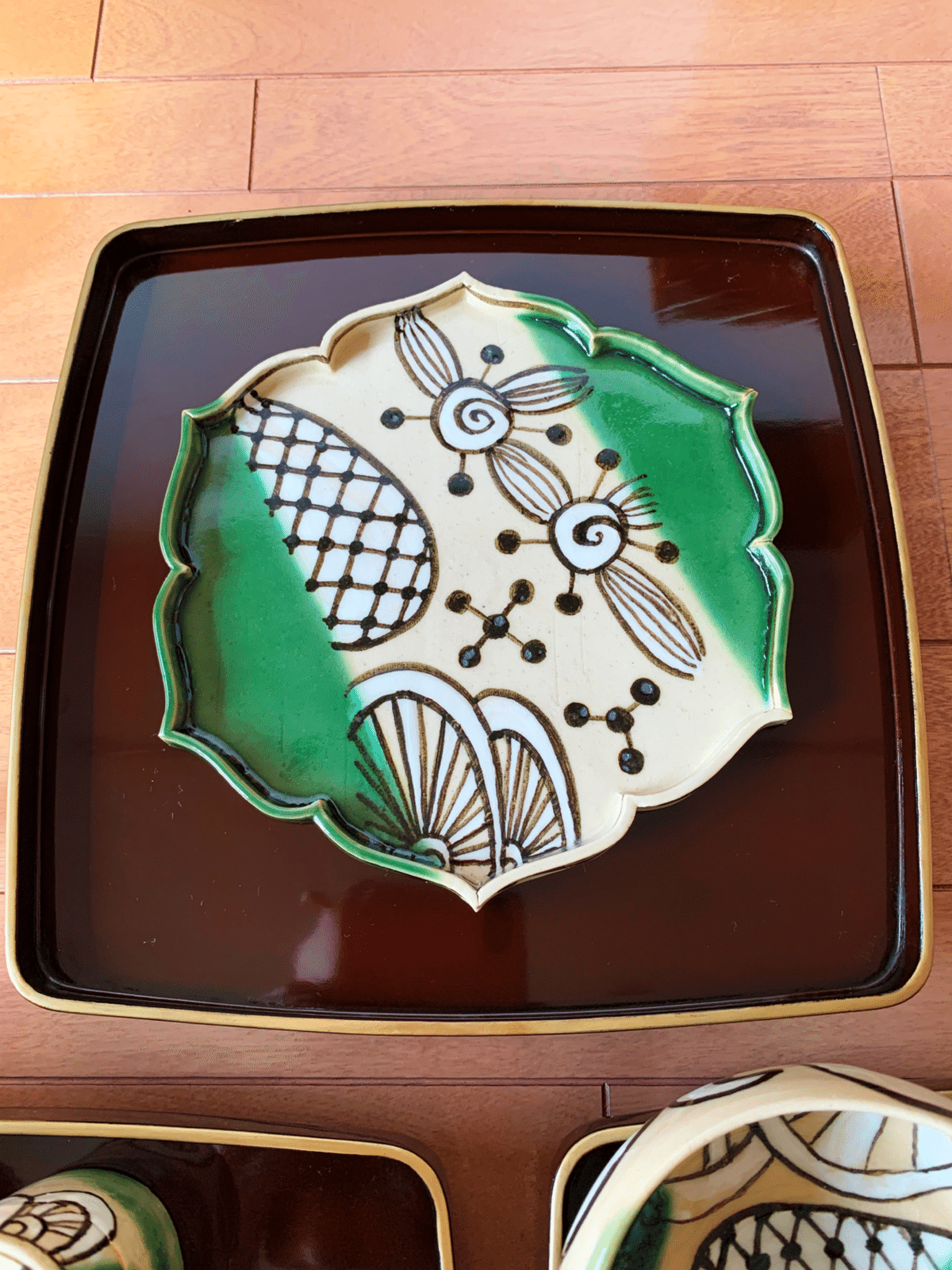

『斬新なデザイン?いえいえ400年前のもの。織部に魅力は凄い!またまた作っちゃいました♫』

小学校から始めた陶芸とは言え、

定期的に作っていたのは

美術部だった小学5年と6年だけ。

それ以降、就職するまで

陶芸からは遠ざかっていました。

読売テレビに入ってからは、

信楽の無形文化財の大谷司朗先生の下、

会社の陶芸同好会“陶志会”に入れて頂き

年に一度か二度、

作らせて頂くことになりました。

でも仕事が忙しくて

何年も土に触れられない日々が続いていたのです。

なので!

読売テレビを辞めた時、

まず考えたのは…

「陶芸が出来る!」ということ。

今は朝日焼きの教室に

毎月、通うことが出来るようになりました。

とは言え、

仕事が重なってしまったりして、

月に2回くらいですが…

土をこね形を作り

絵を描き釉薬をかけ…

自由に作れる幸せたるや!!

もう最高です( ^ω^ )

特に織部が好きです。

とてもポップなデザインに見えますが、

私が描いているのは

今から400年も前に描かれた柄の写しなんです。

「織部焼」とは、千利休の弟子で

桃山文化を彩った茶人「古田織部」の名に因んだやきものです。

当時、ファッションリーダー的存在であった

古田織部が茶の湯の世界で好んで使った、

自由な形・大胆な模様・明るい色彩をもつ

「斬新なやきもの」を総称したことに始まる、と

瀬戸焼振興協会のHPには載っています。

茶の湯という伝統的な世界に

斬新なものを積極的に取り入れた古田織部。

今、見てもなお斬新なデザインに見える

様々な幾何学模様や柄。

安土桃山時代、当時の人々を、

さぞや驚かせ魅了したことでしょう。

模様には、それぞれ名前があります。

網のような柄は“網干”

車輪のような模様は“片輪車(かたわぐるま)”

お花のようなのは“蕨手繋ぎ(わらびでつなぎ)”

星のようなデザインは“七宝”

京の意匠をふんだんに盛り込みました。

丸い筒型のものは茶入れとして作ってみました。

蓋が開きますが、

模様もきちんと合わせて作りました。

これらの模様やデザインは

有名な織部の手鉢から写したものです。

400年前の文様はこちら、

『織部松皮菱形手鉢』。

出来立ての頃は

きっと鮮やかな緑に

模様がくっきり描かれていたに違いありません。

こんな斬新な器が400年前に作られていたなんて!!

もう織部の器に興味深々です♫

まだまだ作り始めたばかり!

これからが本当に楽しみです(o^^o)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?