第26号(2024年5月17日)最新の民生技術がウクライナ戦争の千日手をもたらし、戦略爆撃を復活させた(4月期)

皆さんこんにちは。今号ではウクライナ戦争の動向を中心にご紹介します。

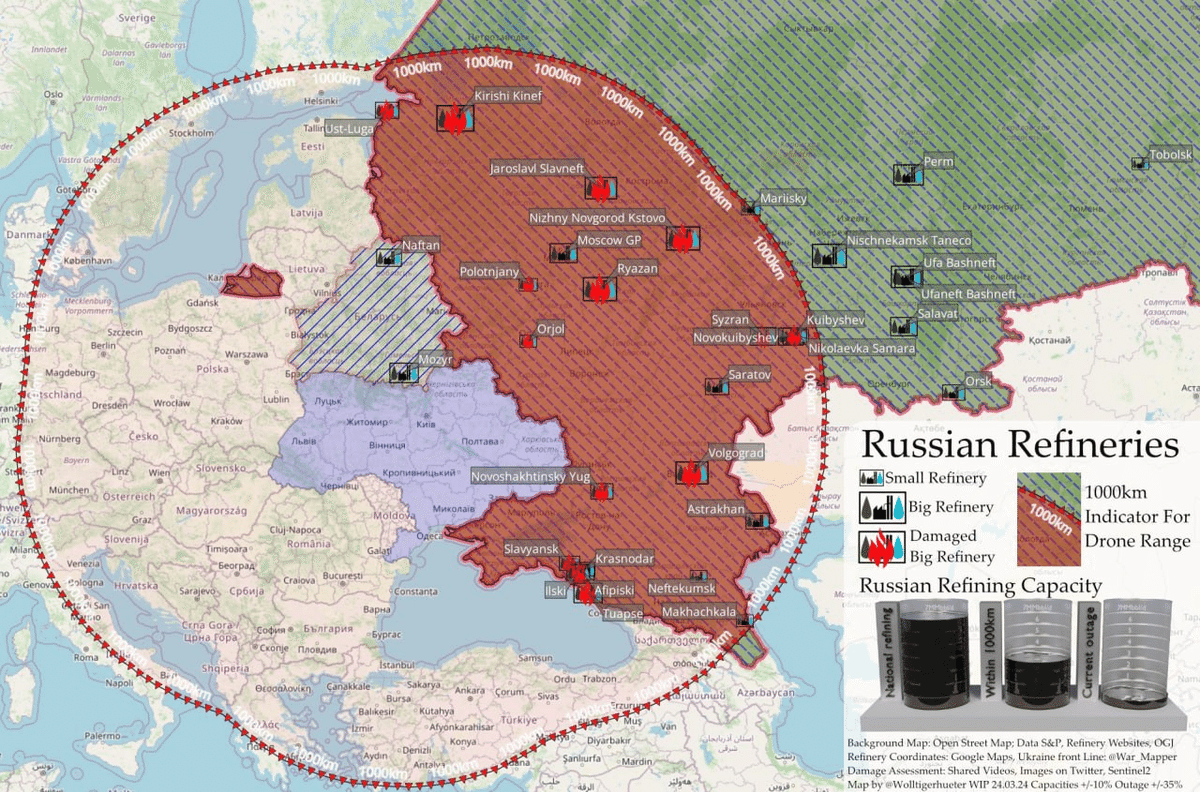

ウクライナによるドローンを使用したロシア石油ルート攻撃

概要

Bloomberg に2024年1月23日掲載(記事本文 )

要旨

2022年から続くロシアによるウクライナ侵攻で新しい戦線が開かれた。ウクライナのドローンが国境から1000km離れたロシアのレニングラード州にある石油ターミナルに攻撃を行った。1月21日の攻撃においては、ウスチルガ港が目標となりロシア軍に燃料を供給するノバテクのガス・コンデンセート工場で火災が発生、閉鎖に追い込まれたとのことだ。

この攻撃を受けた施設はロシアの最重要石油輸出ターミナルに近い。ブルームバーグの試算によると、ロシア国営企業トランスネフチが運営するバルト海の2つの主要石油ターミナル、ウスチルガとプリモルスクは昨年1月から11月までの平均で日量150万バレルを輸出し、ロシアの海上原油輸出全体の40%強を占めている。ロシアの輸出するウラル原油の75%がこの2つの石油ターミナルから輸出されている。

こうした重要石油施設への攻撃が定期化するようなことがあれば、輸出量の減少に至る可能性があると指摘される。ロシアはその歳入の約三割をエネルギー事業から得ているため、原油輸出の停滞は戦争継続に影響を及ぼすだろう。

コメント

こうした石油施設攻撃への攻撃は、記事にもあるようにロシアの戦争遂行に必要な資金調達を妨害するという意味があり、ウクライナは今後もこうした攻撃を続けていくと想定される。同時にロシアの防空システムを分散させることにも繋がるだろう。ある意味戦略爆撃が帰って来たのかもしれない。

ウクライナによる自爆ドローンを用いたロシア本土への攻撃範囲は、このツイートにあるように、ロシアのヨーロッパ地域に限定されている。

このツイートからわかるように、ウラル山脈の壁をウクライナは攻撃できていない。しかしこのツイートが指摘する2000km以上を飛行できるドローンが使用されるようになれば、このウラル山脈の壁は機能しなくなるだろう。(以上NK)

Bloombergの別記事(こちら)を見ると、米国はウクライナのこうした動きが「諸刃の剣」になることを警戒しているようですが、ウクライナ側の反発は(結果は予想がつきませんが)当然の流れです。

NK氏が指摘するように、ウクライナの長距離無人機が使用されるようになれば、ロシア側の地形的優勢は相対化されます。前線の膠着状態をいつ打開できるか分からない以上、ウクライナ側がロシアの戦略拠点への攻撃を行うのは時間の問題だったのではないかと思います。

他方、ロシアはミサイルで住宅地や商業地を狙っていますがこちらは単純に人口を減らすことや、経済活動を阻害し人々を孤立させ、心理的打撃を与えて戦意を挫くことを狙っているのではないかと思います。

技術の向上や、その向上した技術への更なる適応がどのように侵攻を食い止めるのか、我々は何を他山の石とすべきなのか注目です。(以上S)

恐怖!ドローンで高速化するロシア軍のキルチェーン

概要

Forbes Japan に2024年3月15日掲載(記事本文 )

要旨

ウクライナ軍第12独立陸軍航空旅団の強襲ヘリコプター3機が、東部ドネツク州アウジーウカ郊外の前線から55kmほど離れたノボパウリウカ村の平原に駐機していた僅かな間にロシア軍の砲撃と自爆ドローンによる攻撃を受けた。砲撃により少なくとも2機のヘリコプターが損傷し、1機は離脱できたものの2機は自爆ドローンによる攻撃で破壊された。ロシア軍はこの攻撃の前には、ウクライナ軍のHIMARSやパトリオット対空ミサイルの発射機を砲撃で破壊することに成功している。

(注:例えば以下の動画ではロシア軍の偵察ドローンによって発見したウクライナ軍の複数のヘリ、パトリオット、ハイマースが砲撃によって撃破される様子が確認される)

The Russian Ministry of Defense has released Footage showing a Cluster Munition Strike on a Field of several Ukrainian Mil Mi-8 and Mi-17 Transport Helicopters landed near the Frontline in the Donetsk Region of Eastern Ukraine, with at least 2 of the Helicopters being Destroyed;… pic.twitter.com/cIeAspjrTz

— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2024

ウクライナ軍のパトリオットミサイルが、ロシア軍の偵察ドローン(たぶんorlan-10)によって発見され、イスカンデル弾道ミサイルで破壊される様子。

— 部谷直亮 (@a2ad_nh) March 10, 2024

パトリオットミサイルの撃破は初。ハイマース撃破といい、ロシアのドローン偵察が以前よりも洗練されてきている兆候です。pic.twitter.com/JTdhYEahU2

ロシア軍の偵察ドローン(おそらくorlan10)で捕捉されたハイマースが、イスカンデル弾道ミサイルによって破壊される様子。ついに無敵を誇り、ドローン情報に接すると快足を活かして全力で逃走していたハイマースもドローンを中心とするシステムの餌食になった。pic.twitter.com/nLN8Tbq5Fq

— 部谷直亮 (@a2ad_nh) March 10, 2024

こうしたロシア軍の赫々たる戦果をもたらしているのはドローンを使用し目標を発見し、砲撃等で撃破するというロシア軍のキルチェーン(目標を発見し、撃破するまでの一連のサイクル)の高速化である。ロシア軍は開戦前から「ストレレッツ」と呼ばれるドローン等で集めた情報を、大砲の射撃管制システムに連携させるキルチェーンを持っていたが、下級指揮官に対する権限不足から有効活用できていなかった。

しかしこの状況は2023年から変わり始め、2024年からさらに改善が進んだようだ。高性能な偵察ドローンを大量投入し、そこで得た情報をより多くの砲兵部隊や攻撃ドローン部隊に送るようになっている。

あるイギリス軍の兵士は、ロシア軍は「新しい技術を用いてセンサーとシューター(射手や砲手)の連携を向上させている」と指摘している。またロシア軍は前線にいる指揮官へより大きな権限を付与するようになってきている。

コメント

ロシア軍による最近の戦果の影にはキルチェーンの改善があったという趣旨の記事であった。特に技術的進化についてはそれを示唆するツイートが見られる。例えばこのツイートは、ロシアが開発したとされる物体認識を行うドローンについてである。詳しいところは量産型カスタム氏のコメントを待ちたいが、機体下部に大型バッテリーのようなものが搭載されている。バッテリーがほぼ剥き出しという点で、デザインはまだ洗練されていないものの、ウクライナ軍と同様にロシア軍も物体認識できるドローンを開発しているという点は見逃せない。

またこちらのツイートは、ロシア側が砲撃誘導アプリのようなものを使用していることを示唆している。

Οι Ρώσοι πήραν τα διδάγματα από τα αντίστοιχα ουκρανικά συστήματα όπως το kropyva και τα εφαρμόζουν. pic.twitter.com/GwhqpgjuY8

— tt_125 (@tt12514) April 1, 2024

ウクライナ軍は開戦当初よりそうしたアプリを使用していることが有名であるが、ロシア軍もウクライナ軍の取り組みに近づいてきたのである。以上のようにロシア軍がウクライナ軍のキルチェーンに関する取り組みを模倣していることがわかる。ロシア軍に対するウクライナ軍の強みは減少しつつあるのかもしれない。(以上NK)

以前の記事で、ロシアもウクライナも上意下達で自由度が低い軍組織がネックになっていることを報じたかと思いますが、ロシアもウクライナもその壁を乗り越えつつあることが分かります。現在ウクライナで取材されているのは軍の中枢部よりも前線が多く、ロシア軍は言わずもがな謎に包まれていますが、この意思決定のパラダイムシフトがどのような経緯をたどって行われているのか、非常に興味深いです。

下級指揮官への権限付与は一見魅力的なように聞こえますが、与えられた権限を適切に行使できて上級指揮官の意図に忠実な(簡単に言うと頭が良くておりこうさんな)人間をある程度の人数揃えて活動するのはとても難しいことです。

知識的に理解出来ていても、それを自分と異なる上司、部下がいる中で実践できるかというのは結構高級なスキルだと思います。それを踏まえるとこのロシア、ウクライナ双方のパラダイムシフトはより大きなレベルでの組織の成長に繋がるのではないかと思います。まあロシアは、上司に意見した優秀な下級指揮官がいつの間にか行方不明、なんてことがありそうですが(笑)、この戦争が終わるころの双方の軍の組織図を見比べてみたいです。

(以上S)

NVIDIAのAI支配を打破しようとする陰謀の裏側

概要

gigazineが2024年3月26日掲載(記事本文)

※gigazineの記事は、ロイター通信(英語版) が2024年3月26日掲載した記事を元にしている(記事本文)。

要旨

AI開発の場においてNVIDIAは、最先端のGPUを提供するとともにプラットフォームCUDAを提供し、高い演算能力を必要とする汎用コンピューティング環境を多くの開発者に提供することで急成長を遂げ、今やほぼ独占的な市場を形成している。

その牙城を突き崩そうと、Intelや富士通、Google、Armなどのテクノロジー企業が参加する業界団体「Unified Acceleration Foundation (UXL)」が、よりオープンな開発環境を提供する準備を進めている。このオープンソースプロジェクトは、NVIDIAがCUDAと自社製品とを結びつけていたのとは異なり、チップやハードウェアの種類に関係なく開発環境を提供できるようにすることを目指している。

UXLは当初の関係企業だけでなく、Amazon.com (AMZN.O)やMicrosoftのAzureといったクラウドコンピューティング企業、さらにチップメーカーにも働きかけていく予定であり、長期的にはNVIDIA製品もサポートすることを目論んでいる。

NVIDIAのCUDAはほぼ制限のない機能を備えていることに加えて、NVIDIA側の貢献と開発者コミュニティ側からの貢献の相乗効果的なイノベーションを武器に成長しており、非常に魅力的だ。「しかし、本当に重要なのはそこではない」と、財務・戦略コンサルティング会社であるD2Dアドバイザリーのジェイ・ゴールドバーグ最高経営責任者(CEO)は言う。「重要なのは、人々が15年間CUDAを使い続け、CUDAを中心にコードを構築してきたという事実だ」。

コメント

閑話休題的な話題ですが、NVIDIAは現代戦の趨勢を決める技術の一つになっています。ウクライナ軍が前線で使用しているPCはそのほとんどが高性能なGPUを搭載したゲーミングPCです。

NVIDIA一強状態を打開しようとするライバル企業は星の数ほどありますが、UXLは今のところ最も有力であるAMDを誘い込めていないようです。AMDはかつてIntelと争ったことがあるようなので厳しいと思いますが、ここまで差がつき、更にこれから指数関数的に成長し続けそうなNVIDIAを凌駕しようとするのは並大抵のことでは難しいと思います。

そんなNVIDIAですが、2006年頃には半導体事業から撤退し、どん底を味わっています。その後のCUDAの開発・提供により奇跡的な大躍進を遂げたわけですが、私が注目したのは開発者コミュニティと共に製品やサービスを広げていったことです。恐らくこのようなイノベーティブな取組みは、NVIDIA以前には存在しなかったでしょう。他業界でも例えば西友の「お客様のお墨付き」シリーズのようなモニター消費者と開発する仕組みはなかったわけではありませんが、ユーザーコミュニティ全体に向き合っていく開発スタイルは唯一無二ではないでしょうか(だからGitHubなどと相性がいいのでしょうね)。

詳しい解説はプロ中のプロである量産型カスタム氏にお願いしますが、オーセンティックなスタイルから踏み出せない企業が寄り集まって「イノベーションを!」と言ってもなあ…と感じるのは、(他業界にも言えると思いますが)やみくもなスケールメリット化や自国開発を目指す防衛産業にも重要な示唆を与えている気がしてなりません。UXLは「烏合の衆」にならずに企業連合としてユーザーから一目置かれる存在になれるか、注目です。

(以上S)

昨年ゲーミングノートに買い替えて以来、NVIDIAのGPUを使っておりNVIDIAのAI技術には、ゲームをする上で大変お世話になっている。ちなみに今使っているPCのGPUはGeforce RTX4070 Laptopである。

NVIDIAのGPUではDLSSというという機能があり、AIを使ってゲームのパフォーマンスを向上させることができる。特にRTX4000番台が使えるフレーム生成という機能が非常に便利で、FPSが出ずにカクカクしてしまう重いゲームも快適に遊ぶことができる。私もこのDLSSのフレーム生成のおかげでゲーミングノートでも快適に、重いゲームができている。

最近Gray Zone WarfareというタクティクスFPSをやっているが、このゲームはとにかく要求スペックが高く、重いことで有名だ。例えば最低限動かすために必要なGPUがNVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB / 2060 SUPER 8GB / RTX 3060 8GB / RTX 4060 8GBとなっている。私の環境でも画質設定を全て低にしても、FPSが40から50程度しか出ず、画面がカクカクして遊びにくい。しかしDLSSのフレーム生成を入れることで、FPSが90から100まで延び、場所によっては120FPSまででるようになる。画面がヌルヌル動いて非常に快適にプレイできている。ちなみにフレーム生成で言われる入力遅延に関しては、正直そんなに気にならない。NVIDIAのAI技術のおかげで快適にゲームが遊べている。ありがとうNVIDIA。(以上NK)

ウクライナの前線でロボット同士の戦闘が頻発

概要

@UkraineNewsLiveが2023年12月9日に投稿(記事本文)

@RALee85が2024年4月3日に投稿(記事本文)

⚡🇺🇦💪The drone war continues.

— 🇺🇦 UkraineNewsLive🇺🇦 (@UkraineNewsLive) December 9, 2023

Our FPV destroys a #Russian ground drone that was delivering ammunition to enemy positions near #Avdiivka.

By the way, recently the enemy's use of ground drones has been increasing, especially in the Avdiivka direction.#Ukraine #Russia #Ukraina pic.twitter.com/JlfjbRr70C

Photos of a Russian FPV strike on a Ukrainian UGV. https://t.co/CXQvHHuSNS pic.twitter.com/eC0x6xz0Do

— Rob Lee (@RALee85) April 2, 2024

要旨

ウクライナの前線では無人システム同士による戦闘が発生していることを示唆するツイート群だ。前者はアウディーカ周辺で弾薬補給に使用されていたロシア軍のUGVをウクライナ軍のFPVドローンが攻撃している動画である。後者はウクライナ軍のUGVをロシア軍のFPVドローンが攻撃する様子である。

コメント

無人システム同士の戦闘は既に始まっている。なぜこうした無人システム同士の戦闘が発生しているのだろうか?それは戦場を無人機が多数飛行することによる戦場の状況認識能力の上昇がもたらした結果と言えるだろう。サミュエル・ベンデット氏のこのスレッドによると戦場では最大12機のFPVが1台の車両に攻撃を行うことができ、2~3台のドローンが1人の兵士を追跡できるという。このような戦場では大部隊による行動は難しく、塹壕への移動も以前の車両による移動が難しくなり、夜間に2人で移動することを余儀なくされているという。このようにドローンが戦場の上空を多数飛行している状況では人間を前線に維持するだけでも困難であり、無人システムが活用されるようになる。したがって無人システム同士の戦闘が発生することになるのだ。

以前のnoteで 米陸軍未来司令部ジェイムズ・レイニー司令官の「敵との最初の交戦で血を交換しないことが、道義的責任である」という発言を紹介したが、もしかしたらこの発言はもはや古いのかもしれない。なぜなら血を交換すること自体が困難になってきているからである。

追記:こちらのツイートによると、バフムート戦線ではグレネードランチャーを装備したロシア軍のUGVが目撃されている。

写真を見るとどこか既視感がある。おそらくCall of Dutyをやっている方にはウィールソンにしか見えないはずだ。(以上NK)

ウクライナ戦争もロシアによる2022年の侵攻から2年以上が経過し、遂に無人機同士の戦闘が発生する状況となりました。まだ部分的なものだと思われますが、双方ともに兵員不足、物資不足に苦しみ、ドローンによる火砲の間接射撃能力が向上していることから、今後この動きは拡大していくものと考えられます。

しかしこれが戦争を終わらせる決定打になり得るかどうかは別の話になります。戦争の開始/終結はあくまで政治側のプロセスであり、どちらかの目的が達成されるか、あるいはどちらかの目的の達成をこれ以上追求することが困難であると判断されるところまで継続されるものと考えられます。このような無人機による戦いで人的損耗が減るということは膠着状態を招き、これらの判断材料が見えにくくなったり、(人とモノがあること前提ですが)戦略攻撃へのシフトなどを招くことになったりするかもしれません。

厳しい冬が終わりつつあります。春の戦闘はどのような形になっていくのか、ドローンやAIの存在がどのように戦場を変え続けていくのか、引き続き双方の戦い方を見ていきたいと思います。(以上S)

【論考・抄訳】なぜウクライナの戦場は硬直化したのか?~新技術がもたらした戦術的危機の再来~

概要

Modern war institute に2024年3月27日掲載(記事本文 )

原題 "THE RETURN OF THE TACTICAL CRISIS"

※以下は抄訳となっており、少し長文になっています。

抄訳

2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵攻は、当初の予想を裏切り戦線は膠着し、激しい消耗戦の様相を呈している。ウクライナによるハリコフ攻勢やヘルソン奪還を除けば、両陣営共に陣地戦の行き詰まりを打開できていない。ここで注目すべきは、ウクライナ軍の元総司令官であるヴァレリー・ザルジニー将軍が指摘するように作戦の突破口を開くための、機甲部隊を集中させた大規模作戦が見られないことである。両陣営は第一次世界大戦のように小規模な歩兵部隊が、念入りに構築された塹壕で戦っている。

米軍当局者は、突破口を開くために十分な数の装甲車両を集中させることが必要と述べるが、ウクライナ軍関係者に言わせれば、アメリカ軍の担当者はテクノロジーが現代の戦場をどの程度変えたかを十分に把握してないということになる。ザルジニー元司令官は「現代のセンサーはどんな兵力の集中も識別でき、現代の精密兵器はそれを破壊することができる」と指摘している。そのため、ウクライナの戦場では突破口を開くために十分な規模の部隊を集結させることはできない。部隊は集中の代わりに、分散を選ぶか、塹壕を掘り進めるか、その両方を強いられることになる。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?