【後編】シャンボール城(Château de Chambord):レオナルド・ダ・ヴィンチが若き騎士に捧げたフランス・ロワール地方の美しい城【室内装飾編】

前編ではシャンボール城の歴史、中編ではその建築様式を説明したが、最後の後編では、シャンボール城の室内装飾や調度品について説明を進めたい。

なお、主塔(ドンジョン)の地上階からテラスへ、そして翼棟の礼拝堂へと実際に歩いて鑑賞していった順に部屋を紹介していく。

1. 応接間と狩りの間

地上階は主に応接間(Les salons de réception)と狩りの間(Salle des Chasses)で構成されている。

十字型の廊下で区切られた四隅の空間はは、それぞれ部屋となっている。

入ってすぐのスペースに飾られている絵画。

こちらの絵画は、イギリスのハンプトン・コート(Hampton Court Palace)に所蔵されている16世紀の絵画のレプリカであり、1520年6月、フランソワ1世がイングランド王ヘンリ6世の支持を取り付けるためにカレー近郊で開いた首脳会談を描いたものである。

この絵画に描かれる通り、イングランドとフランスの二人の君主は、あらゆる贅を尽くして陣営を整えた。

英王ヘンリが神聖ローマ皇帝カール5世と新たな同盟を結んだために、この豪奢な会談も無駄に終わってしまった。

こちらは見取り図でちょうど十字部分にあたる階段や部屋の外のスペース。

また地上階の各部屋にある暖炉は、薪をくべる部分がゆうに2メートル以上はあるかと思われるような大きさ。

煤も真っ黒に残ったままなので、ここではパチパチというよりもゴウゴウと炎が上がっていたのではないかと想像する。

それくらいの火力がないと、この天井も高く広い部屋を真冬に温めることはできなかったのだろうとも思う。

フランソワ1世の絵、ここには18世紀から19世紀にかけて作成されたフランス王室を描いた絵画が多数展示されている。

狩りの間には狩りの様子を描いた絵画や動物の剥製が多数並べられている。

ショーケースの中の剥製はとてもリアル。

窓に掘られた太陽のマーク、タロットカードのデザインのようで素敵。

こちらは1515年にアンボワーズで開かれたロレーヌ公アントワーヌ(Antoine de Lorraine;1489-1544)とルネ・ド・ブルボン(Renée de Bourbon;1494-1539)の結婚式を描いた絵画である。

招待客をもてなすために仏王フランソワ1世は、猪を城の中に放ったが(?!)、猪は城の中で暴走した。

フランソワ1世は集まった人々の前で、猪を仕留めたことから、1825年、国王シャルル10世が、この場面を表現したこの肖像画を注文し、仏王の勇敢さを称えた。

確かに猪を仕留めたことはすごいが、人の結婚式に猪を放つとは迷惑な余興だと感じてしまった。

こちらは狩りの小部屋、天井も低く、倉庫のような雰囲気。

この部屋では、画家オクターヴ・デ・ロシュブリュヌ(Octave de Rochabrune;1824-1900)がシャンボールの様子を描いた銅版画(エッチング)が展示されている。

オクターヴ・デ・ロシュブリュヌは、大聖堂や城などの建築物を題材とすることが多かった画家・彫刻家であり、特にロマンティックな廃墟を好んだ。

ルネサンス建築に強い関心を抱いていたロシュブリュヌは、シャンボールを中世の伝統とルネサンスの芸術的革新が融合した理想的な建築であると考え、1863年から1889年の間に9枚のシャンボールの銅版画を制作した。

ロマンティックな雰囲気を忘れることなく、彼は、その優れた技術を駆使して、風景、塔、階段、屋根など、細部に至るまで描き出した。

また彼は、斜めや少し低いアングルから、さらには頭上からなど、変わった視点からシャンボールを描くことが多かった。

この変わったアングルに、苔が生え崩れかけた壁、雑草が生い茂る中庭、地面に散らばる装飾品の破片こなどといった、彼の作風に特徴的なロマンチックな廃墟の雰囲気が加わった。

2. 偉人の間とブルボン王家の部屋、18世紀の厨房

さらに1階(Ground Floor)を進むと偉人の間(Portrait Gallery of the Illustrious)に行き着く。

この巨大な部屋は、16世紀には王室の廷臣の居室として使われていたが、時代が下るにつれて、化粧室、玄関、階段、さらには中二階の寝室など様々な部屋や設備が加えられていった(今は中二階は撤去されている)。

このようにして、ルイ14世の多くの廷臣たちが狩りや遊びに出かけるためのスペースが城に作られていったのである。

またここには、ルイ14世、ポーランド・リトアニア共和国の国王およびロレーヌ公スタニスワフ1世レシチニスキ(Stanislaw Leszczynsk;1677-1766)、その妃カタジナ・オパリンスカ(Katarzyna Opalińska;1682-747)など、シャンボールに滞在したフランスの歴史上の重要人物の肖像画が展示されている。

続いてこちらのブルボン王家の部屋は、元々16世紀に建てられた寝室だったが、後には寝室のみならず、キッチン、さらには物置として使われた。

ここに展示されているのは、1589年から1830年の間にフランスを統治したブルボン家の人々の肖像画や胸像である。

ほとんどの作品は、19世紀に城を所有し、ブルボン家の分家の最後の継承者であったシャンボール伯アンリ(1820-1883)のコレクションである。

亡命を余儀なくされたアンリは、パリの画商の協力を得て、シャンボールで展示するために多くの美術品を入手した。

それらの大半は、ルーヴル美術館に所蔵されている、ブルボン家の一員やその重臣を描いた巨匠たちの絵画や彫刻の「複製」であった。

例え複製を使ったとしても、アンリは、シャンボール城をブルボン王家の栄光とフランス王位継承者としての正統性を思い起こさせる場にしようとしたのであった。

ブルボン王家の過去の栄光を伝えようとするシャンボール伯アンリの努力はいじましいものがあるが、逆にこの21世紀において、国家の文化財としてこうして保全し、一般に公開することができる現代のフランス政府はすごいと思ってしまうのであった。

さてここからは、これまでの豪奢で華やかな部屋とは打って変わり、18世紀の厨房に入る。

シャンボール城に限らず、より小さなパリ市内の名家の邸宅にも必ず厨房があるが、それを見ると、煌びやかな主人と、その生活を支える使用人との間に大きな身分や階級の差があったことが分かるであろう。

ここはもともとルイ14世の時代に城の収容人数を増やすために増築された部屋であるが、1782年より厨房として使用されるようになった。

フランス革命以来放置されていたが、2015年、この厨房の歴史的な価値が再評価され、元の厨房の状態が保たれるように修復された。

ここには配膳室、食料・果物貯蔵庫、そして煙突やパン焼き器、様々な調理器具がそのまま保全されている。

3. モリエールの劇場と月桂樹の寝室、コンティ妃の寝室

螺旋階段を登り、二階(First Floor)へ。

シャンボール城に滞在した太陽王ルイ14世とその取り巻きたちは、日中は狩猟、夜は観劇というように、そこでの生活をより楽しいものにするために心血を注いだ。

特にモリエールは、1670年にここで「町人紳士」(Le Bourgeois gentilhomme)を王たちの前で初めて上演した。

当時の政治的・社会的背景を描いたこの作品に対し、反発する王侯貴族もいたものの、ルイ14世はこの作品を絶賛し、上演は大成功を収めたのであった。

劇場がある十字型の廊下部分は、コンティ妃の寝室(The 'princesse de Conti' bedchamber)に通じている。

主塔の南側に位置するこの寝室は、16世紀から17世紀にかけて王家の一族や高位の廷臣が宿泊するために使用された。

ルイ14世の最後の訪問の際には、王と寵姫ルイーズ・ド・ラ・ヴァリエール(Louise de La Vallière;1644-1710)の嫡女であるコンティ公妃マリー・アンヌ・ド・ブルボン(Marie Anne de Bourbon;1666-1739)が使用した。

2010年から2012年にかけてこの部屋は、古い家具の目録から得た情報をもとに、18世紀のオリジナルにできるだけ忠実に、完全に修復された。

こちらは、コンティ妃の寝室とその隣にある月桂樹の寝室の間にある書斎(Private study;Cabinet de travail)である。

この部屋は元々、化粧室として使われていたが、その後、隣接する大きな寝室の付属室として小さな寝室あるいは書斎として使用され、そこでは、プライベートな来客が迎えられたり、貴重品などが保管されたりした。

秘密の小部屋といった感じであろうか。

こちらは月桂樹の寝室(La chambre aux lauriers;The 'laurel' chamber)。

この部屋は、18世紀に行われた改修工事によって、よりスタイリッシュかつ、快適に過ごすためすに作られたものである。

元々広かった部屋の面積(120平方メートル)は、パネル張り、布張り、壁紙張りの間仕切りで仕切られ、トイレ、収納、使用人用の小部屋が作られた。

やはり高い天井の部屋は寒いということで、天井の高さを低くするために、漆喰のキャンバスで作られた下がり天井が導入された上に、巨大な部屋を温めるのに必要であった大掛かりな暖炉は縮小され、大理石で覆われた。

さらに1960年代以降もこの部屋は何度も修復された上に、当時の雰囲気を再現するために、特別に購入したアンティーク家具も持ち込まれた。

さて寝室から再び十字型の廊下部分に出ると、大きなタペストリーが目に飛び込んでくる。

特に冬は冷え込むシャンボール城は、17世紀にはいくつかの部屋にセラミック製のストーブが設置された。

この耐火粘土で作られたセラミック製のストーブは、熱を蓄積し、ゆっくりと時間をかけて外へ熱を放つため、大きな暖炉よりも効率的に部屋を温めることができ、薪の消費量も少なく経済的だった。

1748年、フランスの大元帥エルマン・モーリス・ド・サックス(Hermann Maurice de Saxe;1696-1750)は、ダンツィーグ(Dantzig)の工場にセラミック製のストーブを注文した。

そのストーブには、身近な動物やエキゾチックな動物、狩猟や牧歌的な風景、東洋の人物など、さまざまな空想的なモチーフやド・サックス元帥の紋章が描かれた。

18世紀末のフランス革命の際には、他の家具とともにこのストーブは売却されてしまったが、幸い、それらはその後発見され、買い戻され、城の中に展示されることになった。

お城を訪問したのは3月ということもあり、天井が高い十字型の廊下部分はかなり寒い。

廊下の展示品もじっくり鑑賞したかったが、まだまだ見るべき部屋が続いていたので足早に退散した。

4. パレードの続き間と王妃の寝室

パレードの続き間(The Ceremonial apartment)は、主塔の2階部分の北側のスペースがまるっとつながった間であり、かなり大きい。

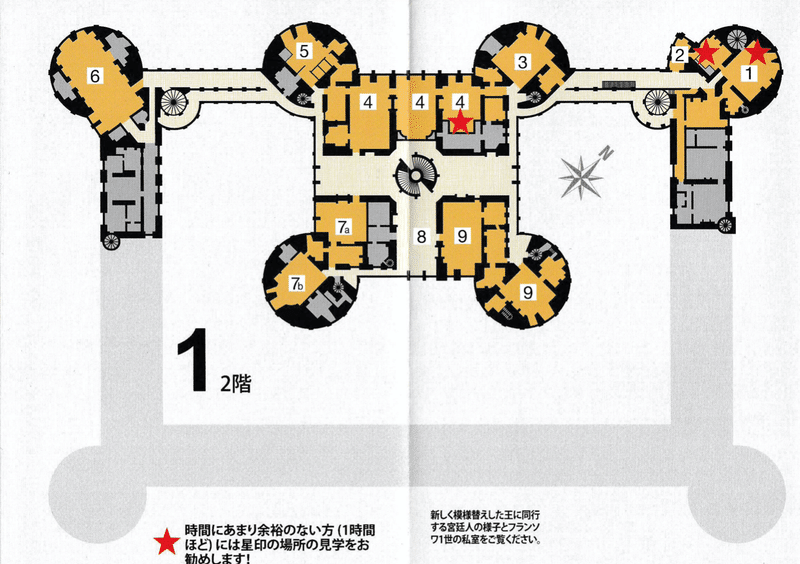

この辺で全体の構造を思い出すためにも、もう一度見取り図を掲載しておこう。

この見取り図の4番の部分がパレードの続き間である。

1680年頃に改装されたこの間は、衛兵の間、第一の控えの間、第二の控えの間、そして王の私的な使用のための部屋で構成されていた。

16世紀のフランソワ1世の時代にはまだシャンボール城には十分な家具が備え付けられていなかったが、17世紀のルイ14世紀の時代に王の数週間の城の滞在に備えて、必要な家具やタペストリー、その他あらゆるものが揃えられた。

18世紀、ルイ15世の時代になると、ルイ15世の義父で亡命ポーランド王スタニスワフ・レシチニスキ(Stanisław I Leszczyński;1677-1766)やフランスの大元帥エルマン・モーリス・ド・サックス(Hermann Maurice de Saxe;通称ド・サックス元帥(Maréchal de Saxe)、サックス伯爵;1696-1750)が、王の許可を得てシャンボール城に滞在した。

この伯爵は、セラミック製のストーブや暖房器具、大理石の煙突、新しい木製の羽目板、常設の調度品などを城に導入し、城をより快適に過ごせる空間へと作り替えようとした。

こちらの第一の控えの間(旗の間)と第二の控えの間は、王に謁見するまでの間、廷臣たちが待つための部屋であった上に、特に第一の控えの間には、特定の日には、使用人たちがテーブルを並べ、その上に王に宛てた嘆願書を置くことができた。

また第一の控えの間にはド・サックス元帥が戦地から持ち帰った軍旗などの戦利品が展示されたことから、そこは「旗の間」とも呼ばれるようになった。

夜になると、王や廷臣たちは、カードゲーム、ビリヤード、舞踏会、コンサートなどの娯楽をここで楽しんだ。

パレードの続き間のうち控えの間を通り過ぎると、台上に置かれ天蓋に覆われた王室の寝室(State bedchamber)に行き着く。

君主のプライベートな空間として、ベッドは手すりの後ろに置かれ、その部屋には、「起床」と「就寝」の儀式のために出席が許可された家族や廷臣が出入りすることができた。

18世紀には、スタニスワフ・レシチンスクやド・サックス元帥も、この部屋を寝室として使用し、特にド・サックス元帥は、天井を低くし、暖炉を大理石のマントルピースに改装し、新しい寄木張りの床を敷くなどして快適な空間になるように工夫した。

ところが1750年11月30日、ド・サックス元帥は狩りの後、寒気を感じてここで亡くなった。

ルイ14世の時代には、王の権威と神聖を高めるために、朝から晩までの一つ一つの行動が「儀礼化」されたと考えられているが、この寝室も、そんな儀礼のための場であった。

見せることが当たり前の時代だったとはいえ、この時代の王や宮廷人は心から休まる瞬間はあったのだろうかと考えてしまったのであった。

こちらは、パレードの続き間と次に紹介する王妃の寝室の間にある、ルイ14世の私室の一つで、書斎や個人的な接待、貴重品の保管に使われたと考えられている。

また1748年から1750年頃には、この部屋に天蓋付きベッドが置かれており、前述のド・サックス元帥のプライベートな寝室でもあったようだ。

先ほど紹介した寝室が公開用、こちらがプライベート用ということになるが、寝室でさえも公私両方あるとは、城の主人もなかなか気の休まる暇もなさそうで大変である。

またこのプライベートの寝室の隣には、ルネサンス時代から書斎として使われていた小部屋がある。

さてこの真っ青な内装の部屋は、王妃の寝室 (Queen's apartment)であり、16世紀にフランソワ1世がこの城の部屋の中でも滞在する際に最初に使った部屋であった。

17世紀には、ルイ14世の最初の妃であるマリー・テレーズ・ドートリッシュ(Marie Thérèse d'Autriche;1638-1683)の居室として使用された。

またこの寝室は2つに分かれており、一つはプライベート用、もう一つは、起床と就寝の儀式に参列することを許された廷臣が出入りできるパブリックな場であった。

マリー・テレーズの死後、この寝室は王位継承者である王太子ルイ・ド・フランス(Louis de France;1661-1771; ルイ14世の嫡子であり、ルイ15世の祖父)の妻マリー・アンヌ・クリスティーヌ・ヴィクトワール・ド・バヴィエール(Marie Anne Christine Victoire de Bavière;1660-1690)が使用することになった。

このようにこの王妃の寝室は、フランス王室の正統な継承者に代々受け継がれていくことが意図されていたようである。

こちらはパレードの続き間を挟み、王妃の寝室とは反対側に位置する城主の寝室(見取り図の番号5)である。

ここもこれまで紹介してきた2階の部屋と同様に、寄木張りの床、布や紙が貼られた壁、木製の仕切りや漆喰を塗った布地の天井といった16世紀の城の完成以降に施された工事の跡が見られる。

このような工夫によって特に寒い冬は、滞在者がより快適に過ごすことができるようになったほか、この部屋でも美しい18世紀の家具を見ることができる。

こちらの絵は、マリー=アントワネットが、フランス宮廷に到着したばかりの頃に描かれた絵の副製品である。

王妃となったマリー=アントワネットは、ポリニャック公爵夫人ヨランド・マルティーヌ・ガブリエル・ド・ポラストロン(Yolande Martine Gabrielle de Polastron, comtesse puis duchesse de Polignac;1749-1793) という一人の美しい女性を寵臣として常に手元に置きたがった。

このポリニャック公爵夫人のの夫は、シャンボール総督であったポリニャック公爵アルマン・ジュール・フランソワ・ド・ポリニャック(Armand Jules François, comte puis 1er duc de Polignac;1746-1817)であった。

マリー=アントワネット自身がシャンボールに滞在したという記録はないようであるが、ルイ14世紀の時代から100年ほどの月日が流れても、特にフランス革命までは、シャンボールは、フランス王室に近しい権力者が管理する重要な地と見做されていたことが分かる。

5. フランソワ1世の住棟と小さな礼拝堂

2階の主塔を抜け、翼塔の方に進むと礼拝堂とフランソワ1世の住棟に入る。

フランソワ1世の住棟に隣接する小さな礼拝堂は1540年頃に完成したとされており、国王がプライベートな瞑想に浸る場所でもあった。

写真がこれ一枚しかなくて申し訳ないのだが、天井の彫刻装飾には、フランソワ1世を象徴するサラマンダー(トカゲのような形をした精霊)とフランス王室の紋章である百合の花がモチーフとして使われている。

礼拝堂と、次に紹介するフランソワ1世の住棟との間の小部屋には、フランソワ1世のものと思われるチェストが展示されている。

16世紀前半に王国を統治したフランソワ1世の時代には、王がいるところが宮廷ということで常に宮廷は移動していたために、チェストは必要不可欠な家具だった。

この木でできたチェストは、壁掛け、衣類、食器などの生活必需品を収納したり運搬したりするのに使われただけではなく、それ自体が座席としても使用された。

この4本脚のチェストには、小さなキューピッド、キメラ、燭台などといった模様が寄木細工で描かれている。

こちらは1539年から1545年にかけて建設されたとされるフランソワ1世の住棟であり、2019年に大規模な改装が行われている。

これまで紹介してきた17-18世紀のブルボン朝のフランス国王や要人たちの部屋とはだいぶ雰囲気が異なり、大きなタペストリーやサラマンダーやFの文字が施された家具などはフランソワ1世が生きた16世紀のものと考えられている。

この寝室の隣には、小さな書斎がある。

実はこの小部屋は、現在もいつどのような用途で作られたか全ては明らかになっていないとのこと。

おそらくフランソワ1世が読書をしたり、ごくプライベートな会合を開いたりするために使われたとされており、作業テーブル、折り畳み式の椅子、貴重品を収納する小さなキャビネットなどが置かれている。

17世紀には、王の間に作られた新しい居室に行くための扉が作られた。

この章で紹介した16世紀前半にフランソワ1世が使用したとされる部屋は、前章で紹介した17-18世紀のブルボン朝時代のフランス王の煌びやかな居室とはだいぶ雰囲気が異なることは先ほど指摘した通りである。

これも16世紀のフランス王は家臣や生活用品を持って、フランス各地の宮廷を次々と移動しつつ統治を行っていたのに対して、17世紀から18世紀にかけて、フランス王は絶対的な君主として一つの大きな宮廷に常在し、統治を行う存在になったという変化が反映されているためであろう。

王の権威が巨大になるにつれて、王の動作全てが儀礼化し、宮廷組織も拡大、複雑化した。

この辺の歴史について知りたい方には、宮廷や儀礼についての歴史の本をお勧めしたい。

6. シャンボール城での狩猟と狩りの記念品の間

螺旋階段を使い、2階から3階(Second Floor)へ移動。

シャンボール城は、王侯貴族が滞在し、領地で盛んに狩りを行ったということで、このシャンボール城での狩猟の部屋には実際に森で仕留められた動物たちの剥製が並んでいる。

またこの部屋の奥は、シャンボール城に訪れた家族と子供たちが楽しめるように特別スペースが設けられている。

そこには城の歴史や建築を映像で楽しむことができるデジタル機器も備え付けられており、デジタルネイティブの子供たちはパネルをやすやすと操作していた。

周りを見渡してみると、結構小さな子供を連れた家族も多く、そのような層に向けてなのか、ここは、見て聞いて学べる体験型ブースとしてとてもクオリティが高かった。

狩りの部屋を抜け翼塔の礼拝堂に向かう途中、この狩りの記念品の間を通る(見取り図の番号7参照)。

鹿の角がずらりと並ぶ圧巻の眺め。

すでにたくさんの部屋を紹介してきているので、読む方もお疲れかと思うが、次の礼拝堂でシャンボール城の中の紹介は最後である。

もう少しお付き合いいただきたい。

7. 礼拝堂

シャンボール城内見学の最後に行き着いたのが礼拝堂である。

礼拝堂は、先ほど紹介したフランソワ1世の住棟とは主塔を挟んで反対側の翼棟にある。

礼拝堂の建設工事は、16世紀前半のフランソワ1世の治世に始まり、フランソワ1世の息子アンリ2世(Henri II de France;1519-1559)の時代まで行われた後、長い中断を経て、ルイ14世が1686年に完成させるまで続いた。

またここでは、礼拝堂の建設に貢献したこれらの3人の王のモチーフを使った装飾を見ることができる。

つまりフランソワ1世の「F」とサラマンダー、アンリ2世の「H」と三日月、そしてルイ15世の太陽である。

そして19世紀には、シャンボール伯アンリ・ダルトワ(1820-1883)を暗示する記号が窓に施された。

その礼拝堂の脇には、単旋回階段があり、礼拝堂がある翼棟のすべての階に通じいる。

その階段はわりと暗く、それ自体を写した写真はなく申し訳ないのだが、礼拝堂と同様、フランソワ1世の時代に着工され、アンリ2世の治世を経て、ルイ14世の時代になって完成した。

また面白いことに、階段の1階から2階部分にかけてはフランソワ1世の紋章であるサラマンダーの装飾が、2階にはアンリ2世にちなんで「H」の文字と三日月の装飾が施されるなど、下から上へと工事が進められたという工程が反映されている。

さて、ようやくここで城の中の見学も終わり、今まで来た道を戻りながら、出口へと急ぐ。

城の外には、すでに夕刻であったせいか、冬の休暇のためか閉まっているものも多かったが、色々な売店があった。

シャンボール城に到着した時にはどんより曇り空であったが、帰る頃には少し青空も見ることができて嬉しい。

シャンボール城から車でパリへ戻る途中、虹を見ることができた。

パリ中心部では、見ることのない造りの家が立ち並んでおり、まだまだ知らないフランスの場所をこれから開拓していきたいと思ったのであった。

以上、かなり長くなったが、シャンボール城の内装や部屋の構造について詳しく解説した。

16世紀前半にフランス王フランソワ1世によって着工されたシャンボール城であったが、その中の部屋は、より過ごしやすいように、後の時代の城の管理者によって次々作り替えられていったことが分かる。

また500年近く前の城の姿をこれからも伝えていくために、一般の人々に公開し、その保全と修復に尽力するフランス政府の努力も至る所に見られた気がする(訪問した時も目下工事中であった)。

まさにフランス王国、そしてフランス共和国の歴史が刻まれた城、シャンボール城。

パリからは車でないとアクセスが難しいが、機会があれば、是非その壮大な物語の成り立ちを見て歩いて体感していただければと思ったのであった。

シャンボール城(Château de Chambord)

住所:Château, 41250 Chambord, France

開館時間:9:00-17:00

公式サイト:chambord.irg/fr/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?