マリー・ローランサンとモード(Marie Laurencin et la mode):1920-30年代パリの文化とファッションを考察する特別展

ほっそりとした肢体に、真っ白な肌、ガラス玉のような目をした少女のような女性の絵を描く、20世紀のパリで活躍した画家マリー・ローランサン(Marie Laurencin;1883-1956)。

なぜだろうか、彼女の絵は、本国フランスよりも日本での方が人気がある気がする。

実は、長野県茅野市(ちのし)の蓼科(たてしな)湖畔には、1983年から2011年までと短い期間ではあったが、世界で唯一のマリー・ローランサン美術館が存在していた。

この美術館は、東京のタクシー会社グリーンキャブの創業者 高野将弘氏の個人コレクションをもとに作られたものであり、現在、美術館自体は閉館しているものの、600点にものぼるコレクションは、高野家によって管理され、各地の美術館に貸し出されている。

2023年、東京、京都、そして名古屋にて、そんなマリー・ローランサンの作品とファッションの関係を考察する「マリー・ローランサンとモード」(Marie Laurencin et la mode)という特別展が開催された。

それはマリー・ローランサンの作品を、レザネ・フォル(Les Années folles)、つまり1920年代の享楽的なパリの社交界、バレエ・リュス(Ballets Russes)、1925年の現代産業装飾芸術国際博覧会、通称アール・デコ博(International Exhibition od Modern Decorative and Industrial Arts)、モダン・ガールといったキーワードから振り返るものである。

本展の最後には、マリー・ローランサンの作品を着想を得た、カール・ラガーフェルドによる2011年と2012年のシャネルのオートクチュールコレクションが展示される。

マリー・ローランサン美術館のほか、パリのオランジュリー美術館や島根県石見美術館などから、多くの作品が貸し出され、充実した展示作品数となっていた本展。

筆者は日本への一時帰国中に、名古屋市美術館の会場で本展を鑑賞することができた。

今回のnoteでは、そんなマリー・ローランサンの世界をファッションや彼女が生きた社会の背景から説明していきたい。

1. レザネ・フォルのパリ(Paris of Les Années folles)

1920年代のパリは、レザネ・フォル(Les Années Folles)、狂騒の時代と呼ばれた。

若者たちは、第一次世界大戦の惨たらしい記憶を忘れようと、そのエネルギーを芸術、ダンス、映画、舞台、文学、そしてファッションに注ぎ込んだ。

またアメリカの文化や経済、そしてロシアなどからの亡命者たちの影響を受けたパリは、各分野での才能の持ち主たちが集まる街となった上に、パリ各地では、文化人や時の人が通うバーやカフェが賑わいを見せていた。

ファッションをテーマにした本展では、マリー・ローランサンと対比される形でガブリエル・シャネルの仕事も紹介されており、彼女たちも1920年代のパリの社交界を華々しく彩った。

本展は彼女たちが一人前のアーティスト・デザイナーとして活躍していた1920年代の作品の紹介から始まるため(共に1883年生まれの二人は40代になっていた)、二人の女性の生い立ちや背景について簡単に触れておこう。

救貧院で生まれ、孤児院で育ったガブリエル・シャネルは、仕立て屋兼ポーズ嬢として働いた後、エティエンヌ・バルサンとボーイ・カペルの支援を得て1910年代には帽子や洋服のデザイナーとして活躍するようになっていた。

一方、マリー・ローラサンは、のちにソム県ペロンヌの代議士を務めたアルフレッド=スタニスラス・トゥーレとポーリーヌ=メラニー・ローランサンの婚外子として誕生した。

母と二人きりの幼少期・少女時代ではあったが、国立セーブル製陶所や私立アンベール画塾などで絵画の勉強をし、1906年には初めてアンデパンダン展に出品していた。

1907年にはパブロ・ピカソを介してギヨーム・アポリネールと出会い、1912年まで恋人関係にあった。

この頃、集合アトリエの「洗濯船」に出入りするようになり、キュビスムやアンリ・ルソーに傾倒した。

その後、マリー・ローランサンは、個展を開くなど画家としての才能を開花させていったが、1914年にフォン・ヴェッチェンと結婚しドイツ国籍となる。

新婚旅行中に第一次世界大戦が勃発し、中立国スペインへの亡命を余儀なくされる。

時期が前後するが、ガブリエル・シャネルも第二次世界大戦後にナチスとの関係を疑われスイスに亡命しており、この二人の女性が世界情勢に翻弄される形で亡命したという点では共通している。

第一次世界大戦が終わると、マリー・ローランサンは、1921年にパリに戻り、それと前後してドイツ人の夫との離婚を成立させた。

以降、彼女のパリの社交界での活躍が始まるわけだが、前置きが長くなってもしょうがないので、作品を紹介しつつ、時折、彼女の人生に触れていくこととしよう。

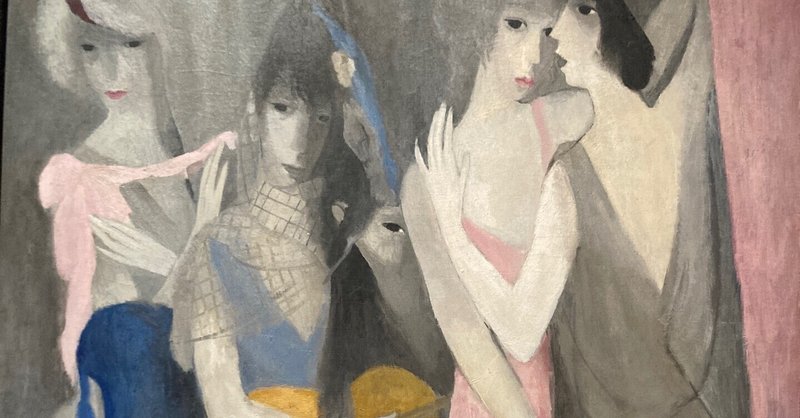

こちらは1924年6月、マリー・ローランサンが41歳の時の自画像である。

この頃、パリで人気の肖像画家として活躍していたマリー・ローランサン。

自画像の中のその装いは若々しく、流行の最先端のものでありながらも、数々の悲哀を目撃・経験したからであろうか、静かな目をしている。

当時、マリー・ローランサンへ肖像画を依頼することはパリの社交界の中での一つのステータスとなっていたが、ガブリエル・シャネルもマリーへ肖像画を依頼したパリジェンヌの一人であった。

ところがガブエル・シャネルは、出来上がった肖像画を見て自分のイメージにふさわしくないと言って受け取りを拒否し、描き直しを要求した。

このシャネルの態度に激怒したマリー・ローランサンは、シャネルのことを「田舎娘」と言い捨てた。

以降、二人の女性は決別することになってしまった。

男性服や黒色を取り入れることで独自のスタイルを生み出していったガブリエル・シャネルにとって、たおやかで優しげな印象の肖像は、自分がアピールしたいイメージにそぐわないと考えたのであろうか。

実際にこの二人の女性の関わりを示す作品は、この一枚の肖像画だけなのだが、この決別後もマリー・ローランサンは、シャネルの店で買い物をしていたことが記録に残されている。

残念ながらこの二人が直接交わることはその後なかったが、1920年代のパリの社交界の中で二人はそれぞれ評価を受け、また社交界の人々との交流によってますますそのセンスを洗練させていったのであった。

このセクションで撮影可能だったのは、この2点の絵画だけであったが、中には「エティエンヌ・ド・ボーモン伯爵夫人の空想的肖像画」(Fantasic Portrait of Countesse étienne de Beaumont; 1928)も展示されていた。

1920年代のパリ、エティエンヌ・ド・ボーモン伯爵(Etienne de Beaumont:1883-1956)の邸宅では、上流階級の人や前衛芸術家が集う舞踏会が夜な夜な開かれていた。

ローランサンが描いたボーモン伯爵夫人の肖像画は、伯爵夫妻のパリの邸宅の玄関ホールのバルコニーに飾られた。

『VOGUE』誌には、この絵とバルコニーの前で、シャネルのドレスに身を包み客人に微笑むボーモン伯爵夫人の姿が写されている。

ボーモン伯爵は、ピカソの作品を買い求めたり、サティの音楽のコンサートを開いたりするなど、前衛芸術の庇護者として重要な役割を果たした。

ここに写真を掲載できないのは残念だが、当人同士が直接交わることはなかったものの、ローランサンとシャネルの作品は、当時の社交界に集う人々の生活に溶け込むとともに、彼らのドレスコードを語るものでもあった。

2.越境するアート(Cross-border Art)

越境するアートと題された本章では、二つの「越境」に焦点が当てられる。

一つは、様々な地域から芸術家たちが地理的な境界を「越境」してパリにやってきたこと。

そしてもう一つは、美術、音楽、文学、そしてファッションとこれまで別々のものとして独自に発展を遂げてきた分野のものに造詣の深い彼らが、これらのジャンルを「越境」し新たなものを生み出していったこと。

その「越境するアート」として代表的なものが「バレエ・リュス」(ロシア・バレエ団)であり、シャネルもローランサンもこの芸術の衣装や舞台のデザインに携わった。

このブースでは、そんなマリーローランサンの舞台用のデザイン画や実際のバレエ公演の映像などが展示されている。

こちらは1913年のアンデパンダン展で高い評価を受けた作品であり、ピカソの影響を受けたキュビズム的な手法を取り入れつつ、バンジョーを弾く女性とそれに合わせて踊る女性を描いたものである。

スカートの裾と女性の足、これらはまるでヒラヒラしたリボンのように描かれている。

マリー・ローランサンは、1923年、セルゲイ・ディアギレフ率いるバレエ・リュス(ロシアバレエ団)のバレエ「牝鹿」の衣装と舞台美術を担当した。

この物語は女性の同性愛を示唆するものであり、振り付けはバレエ・リュス初の女性振付師のブロニスワラ・ニジンスカ、音楽はフランス・プーランクが担当した。

この作品をきっかけにマリー・ローランサンは文学作品への挿絵も提供する機会が多くなったほか、舞台芸術をテーマにした油彩画にも取り組むことになった。

また会場では撮影禁止であったのだが、ローランサンと親交があったポール・ポワレの妹、服飾デザイナーのニコル・グルー(Nicole Groult;1887-1966)の肖像画がいくつか展示されていた。

ローランサンとニコル・グルーは生涯にわたる友情で結ばれ、ヴォーグ誌

では「ニコル・グルーは現代ファッションにおけるマリー・ローランサン、あるいはローランサンは現代美術におけるニコル・グルー」として賞賛された。

このニコル・グルーの夫は、装飾芸術家のアンドレ・グルーであり、彼の影響もあり、ローランサンは、室内装飾の仕事も行うようになっていった。

そんなマリー・ローランサンにとっても大きな転機となったのは、1925年に開催されたアール・デコ博(現代産業装飾芸術国際博覧会)である。

1910年代から1930年代にかけて流行した「アール・デコ」の芸術運動の名前は、この博覧会の名前に由来している。

当時フランスは、工業デザイン分野で遅れをとっていたために、当初は1915年にこの博覧会を大々的に開催するつもりであったが、第一次世界大戦の影響で10年の時を経て1925年にようやく開催が実現された。

装飾芸術にクローズアップしたこの博覧会は、絵画や彫刻などを正統な芸術とする一方で装飾芸術を二流の芸術とする考えに反発するものであった。

またこの催し物は、機能的でシンプルなアール・デコスタイルのデザインが大衆化することを想定していたことからも、特権階級のためのデザインであったアール・ヌーヴォーとはかなり異なるものでもある。

アンドレ・グルーが構成を担当した「フランス大使館」は、フランス大使の住居と公的空間の両方をモデルにしたパヴィリオンであり、その中の「大使館夫人の部屋」にローランサンも絵画を出品した。

このアール・デコ博では、舞台芸術、庭園、街路芸術が新たな展示ブースとして加えられ、積極的に生活と芸術を結びつけようとする試みが見て取れる。

3. モダンガールの登場(Rise of the Modern Girl)

第一次世界大戦中、戦地に赴いた男性に代わり、社会に進出した女性たちは、1920年代に入り大衆文化・消費文化の普及もあって、短髪、膝下のスカート、シンプルでストレートなシルエットのドレスを身にまとい、元気よく街を歩き出した。

彼女たちは、アメリカではフラッパー、フランスではギャルソンヌ、そして日本ではモダンガールと呼ばれ、人々の注目を集めた。

1910年代より、ポール・ポワレはコルセットを外したスタイルを発表し、人々の議論の的となっていたが、ガブリエル・シャネルが生み出すファッションは、まさにこの活動的なモダンガールたちの求めるものそのものであった。

そんなガブリエル・シャネルのキャリアは、1910年、恋人のアーサー・カペルから出資を受けて開店したパリのカンボン通り21番地の小さな帽子店から始まった。

当時は大きな羽で華々しく飾り付けられた目立つ帽子が社交界の主流であったが、シャネルが手がけた装飾を控えたシンプルな帽子は、新鮮なデザインとして人気を博した。

肖像画をめぐってガブリエル・シャネルとマリー・ローランサンは対立したが、ローランサンは、カンボン通りのシャネルのお店には足繁く通い、彼女のアパルトマンには何十足ものシャネルの靴が並んでいたという。

またマリー・ローランサンの絵の中の女性も、様々な形や色の帽子を被っていることに気付かされる。

マリー・ローランサンの作品のほか、本ブースでは、『ガゼット・デュ・ボン・トン』など1910年代の雑誌や本の挿絵やファッションイラストが展示されており、そこでも帽子は、女性たちの装いの重要なポイントとなっていたことがみて取れる。

マリー・ローランサンが描く女性は、特に顔は似通っている場合が多いため、帽子というアイテムは、その作品の個性を語るのに重要な役割を果たしている。

1910年代から20代にかけては、ポール・ポワレがガブリエル・シャネルにそのファッションデザイナーとしての王座を譲った時期でもあった。

20世紀初頭にアール・ヌーヴォー様式が流行した時、ポール・ポワレは曲線美を強調するS字スタイルや、中近東や日本、中国、古代ギリシアの衣装を取り入れた、身体を締め付けないファッションを発表し、「モードのスルタン」としてもてはやされた。

ポワレの服の特徴としては、コルセットを取り外し、鮮やかな色味やエキゾチックなテキスタイルを使っていることが挙げられる。

ところが第一次世界大戦後は、ガブリエル・シャネルのスタイルが持て囃されるようになり、ポール・ポワレ人気は急速に衰えていくことになった。

1929年、ニューヨーク・ウォール街の株式取引所で株価暴落したことにより、次々と銀行・企業は倒産し、街は失業者で溢れた。

この余波は世界中に広まり、世に言う世界恐慌により、人々の生活も一変した。

パリでのモードも、この重苦しく暗い風潮を受けてか、これまでの活動的で明るいモダンガールのスタイルではなく、より優雅で落ち着いた、女性らしいシルエットが求められるようになる。

この頃、ジャンヌ・ランバンやマドレーヌ・ヴィオネは、女性の体のラインを引き立てる、優雅なドレスをパリで発表した。

一方こちらはガブリエル・シャネルの1920年代初頭のイブニングドレス。

スカートの丈も短く、装飾も極力シンプル、小鹿のような華奢な体型の人に似合いそうなドレスである。

またこのブースにはマン・レイが撮影した1935年頃のガブリエル・シャネルのポートレートの複製が他のファッション写真とともに展示されていた。

シャネルの服を着てマン・レイに撮られること、マリー・ローランサンに描かれることは、当時の社交界の女性のステータスであることはすでに述べた通りである。

写真撮影不可であったため、文章でしか説明できないのは残念だが、世界情勢に暗雲が立ち込めていた1930年代に撮影された作品であっても、黒いドレスに包まれた小さな体いっぱいにジェエリーを身につけ胸を張るシャネルの姿は、「シャネルといえばあの写真、あの姿」と思い出されるほど、のちの彼女のイメージを固定するものになっていったように思われる。

また写真技術の向上もあり『ヴォーグ』などのファッション誌におけるファッション写真の需要が急激に拡大したため、マン・レイもファッション写真家として次々と新たな身体像を誌面に発表していったのであった。

世界恐慌を経た1930年代マリー・ローランサンの作風は、淡いグレーやピンク、青が基調の女性たちを描いた儚く、つかみどころのないものから、より明るい色彩のはっきりした輪郭を持つ人物の絵に変わっていった。

1920年代のローランサンが描いたのは、まだ性が芽生えていないような少年・少女のような人物たちであったが、1930年代の彼女の作品を見てみると、くっきりとした眼差しを持つ、より成熟した女性が描かれていることに気づく。

この当時20代前半であったデルマス夫人の肖像画は、ローランサンの作品には珍しく、その背景が奥行きのあるものとして描かれ、鮮やかに彩られた人物の対比がよりいっそう明確になっている。

第二次世界大戦勃発後、ローランサンは、1944年に占領ドイツ軍にアパルトマンを接収されるという不幸に見舞われたものの、友人たちと交流しつつ、製作を続けた。

彼女が裁判に勝訴しアパルトマンに戻ることができたのは死の前年の1955年のことであり、1956年、ローランサンは、自宅のアパルトマンで心臓発作のために亡くなった。

エピローグ:蘇るモード(Epilogue: Fashion Reborn)

本展の最後を飾るのは、2011年にカール・ラガーフェルドが発表したシャネルのオートクチュールコレクションのルックとその写真パネル、および映像である。

1983年から30年以上にわたり、シャネルのアーティスティック・ディレクターを務めたカール・ラガーフェルドは、2011年と2012年のオートクチュール・コレクションに際し、マリー・ローランサンの絵画の色彩から着想を得て作品を発表した。

機能的かつモダン、シンプルというスタイルを持つシャネルに、淡いピンク、光沢のあるグレー、ポイントとなるような黒といった「ローランサン・カラー」を取り入れたラガーフェルド。

かつてガブリエル・シャネルは「モードは死ななければならない」と述べた。

しかしながら生涯交わることがなかった二人の女性アーティストの感性は、ラガーフェルドのドレスの上で蘇り、新たな命を得た。

男性服を取り入れることで自立した活動的ながらも凛とした女性の服を作り続けたガブリエル・シャネル。

一方で、少年なのか少女なのか分からない、儚いニンフのような、アンドロジナスなイメージを描き続けたが、徐々に落ち着き払い、意思を持った成熟した女性の絵を描くようになったマリー・ローランサン。

一見、対極にあるように思われる二人の作風であるが、その根底に共通してあるのは、女性の美を讃える姿勢なのではないかと思う。

カール・ラガーフェルドがこの2011年と2012年のオートクチュールを発表してからすでに10年以上が経ち、世の中も大きく変わっていっている。

少し意地悪な言い方をすると、ここに展示される2011年と2012年のシャネルのドレスが似合うと想定されているのは、白人女性なのではないであろうか?

そう、シャネルとは長らく白人女性のものというイメージがあったように感じる。

「男もシャネルを着ていいんだ!しかもアジア人の!」と、その常識を打ち破ったのは、BigBangのリーダーのG-DRAGONであろうと思っている。

G-DRAGONがシャネルのツイードを着てコレクションに現れて以来、皮肉なことに、男性服デザインの借用から始まったシャネルのスタイルは、男性も着ることができることが証明されてしまった。

2023年現在、パリのオートクチュールコレクションに男性用のルックが登場することも珍しくなくなった。

マリー・ローランサンとシャネルが提唱し、カール・ラガーフェルドが受け継いだ女性の美の讃美は、今や、性差を超えて、人々の心に働きかけるものがあるのではないであろうか。

参考:「G-Dragon Borrows From the Girls and Wins at Chanel」『Vogue』(2017年10月3日付記事)

おまけ:物販コーナー

展示室を出ると、グッズが所狭しと並ぶミュージアムショップに行き着く。

マリー・ローランサンの絵画がプリントされたアイシングクッキー、食べるのがもったいない。

他、ローランサンの絵画がプリントされたバッグや文房具、スカーフなど魅力的な商品がたくさん。

色々欲しいものはあったが、筆者は、このnoteを書く時に参照した公式図録だけを購入し、美術館を後にした。

ーーーーー

駆け足になったが「マリー・ローランサンとモード」展を振り返った。

本展は、1章で1920年代パリの社交界、2章で芸術家同士の交流、3章でモダンガールおよび1920年代から30代への女性の移り変わりというように、それぞれのテーマをもとに展示が構成されていた。

ところがそれぞれの章のテーマがあまり密接に関連していることから、各章の展示の内容が重複する部分もあった印象を受けた(章ごとの違いが少し分かりにくい)。

1910年代、1920年代、そして1930年代というように年代ごとに章を構成した方が、時代背景とパリの社会の変化を理解しながら作品を鑑賞することができたのではないかとも感じた。

また「モード」と銘打った企画展であることもあり、本展では、マリー・ローランサンと同じ年に生まれたガブリエル・シャネルが絶えず引き合いに出されていた。

展示を分かりやすくするために必要な措置であったかもしれないが、ローランサンと不仲で交流がほとんどなかったシャネルよりも、ローランサンが影響を受けたマン・レイやニコル・ポワレ、アポリネルとの関係、そして彼女が携わったアール・デコ博の政治的背景などをより掘り下げて欲しいと思ったのも正直な感想である。

ガブリエル・シャネルの一番強烈なライバルといえば、エルサ・スキャパレリであり、失礼な話、マリー・ローランサンでは少し弱い。

とはいえ、甘く儚いローランサンの作品をたっぷり堪能することができる、楽しい展示であったことには間違いない。

皮肉なことに2023年3月に筆者がパリのオランジュリー美術館に訪れた際に、ローランサンのシャネルの肖像は日本へ貸出中で中で観ることができなかったのだが、8月に名古屋に来てようやくシャネルの顔を見ることができたのであった。

「マリー・ローランサンとモード」名古屋会場

会場:名古屋市美術館

住所:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目17−25 芸術と科学の杜・白川公園内

開館時間:9:00-17:00(金曜のみ20時まで開館、月曜休館)

会期:2023年6月24日から9月3日まで

公式ホームページ:art-museum.city.nagoya.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?