【後編】ファッショニング・マスキュリニティーズ(Fashioning Masculinities: The art of Menswear):ロンドン ヴィクトリア・アルバート美術館で開催、「男らしさ」について考える特別展

1. Redressed

【前編】と【後編】に引き続き、ここでは、三部構成の本展の最後を飾る章「Redressed」にクローズアップし、見ていくことにしよう。

フランス革命(1789-99)後、急速な変化を遂げたヨーロッパのファッション。

婦人服には豪華なテキスタイルや装飾が施された一方で、紳士服は合理主義の精神のもと、より実用的な形へと変化していった。

テーラーは、落ち着いた色味の上質な生地を巧みに裁断し、体にピッタリとフィットするスーツを仕立て、男性的な美しさを表現する繊細なスーツは、都市に生きる男性のステータスシンボルの一つとなった。

その後、徐々にスーツは工場で大量生産されるようになり、それは誰にでも手に入る現代的なユニフォームとなったのである。

今日クリエーターたちは、テーラリングの伝統的な技術に依拠しつつも、新たな男らしさを模索しつつ、作品を生み出しているのである。

この絵に描かれるのは、ランカシャーの地主であり、リバプールの商人であったヘスケス。

彼は、ハンティング・ピンクのコートを着て、銃と火薬庫を持ち、ハンカチを片手に岩の上でのんびりと休んでいる。

乗馬用のこのコートは、その後、都市部でフロックコートに発展した。

(Joseph Wright of Derby, Fleetwood Hesketh, 1769, Oil on canvas, National Museums Liverpool, Walker Art Gallery, Purchased by the Walker Art Gallery from the Trustees of the Roger Hesketh 1987 Settlement, with the assistance of the National Heritage Memorial Fund, the Art Fund, the Hope Fund, the Friends of National Museums and Galleries on Merseyside in 1990)

2. Anglomania

18世紀半ばのヨーロッパで一大ブームを引き起こした英国趣味。

特に暖かく長持ちするウールを使ったシンプルなブリティッシュ・カントリーテーラリングは人々にもてはやされた。

さらに大英帝国は、19世紀から20世紀にかけて、自国のスーツスタイルを植民地化した国々に輸出し続けた。

(左 Alessandro Michele for Gucci, Look 7 FW 2015, Courtesy of Gucci)

2022年に亡くなったエリザベス女王2世の叔父にあたるウィンザー公爵(Duke of Windsor;1894-1972)は、そのファッションセンスが良いことでも有名であった。

ウィンザー公爵は、ジャケットをサヴィル・ロウ(Savile Row)で仕立てたこのハンティング・タータンのスーツを見事に着こなし、都市部で流行らせたのであった。

(Scholte, Hawes & Curtis, H. Harris, Edward Green, 1960-70, Scotland (weaving), London and New York (sewing), Wool, leather, Historic Royal Palaces)

※参考「型破りな着こなしが許されるのは、後にも先にもウィンザー公だけ!」『Men's Precious』(2019年11月20日付記事)

ニコラス・デイリー(Nicholas Daley)のコレクションには、ジャマイカとスコットランドの伝統と音楽への愛が息づいている。

デイリーは、ウールではなく、ブラックウォッチタータンのワックスコットンで作られたオーダーメイドのキルトを作った。

この素材はドレープが硬いため、プリーツの建築的な性質が強調されるのである。

(Nicholas Daley, Ensemble, Black Watch Autumn/Winter 2017, Lanarkshire, Scotland, Cotton, leather, Lent by the artist)

この第一次世界大戦での勇敢な行動により叙勲を受けたパイロットが着ているのは、寒さから身を守るための毛皮の裏地がついた襟付きの革製フライングコートである。

この革製のコートは、陸軍将校が着ていたトレンチコートと同様、すぐに民間人のファッションとなった。

(Edward Newling, 2nd Lieut Gilbert S M Insall, VC, MC, RFC, 1919, Oil on canvas, IM (Imperial War Museums))

このウィンザー公の肖像画は『The Illustrated London News』に掲載され、フェアアイル・ニットは瞬く間に英国全土に広まった。

公爵は、自身の服装を指して「男性的な服装の厳しさを和らげる」役割を果たしたと評している。

(John Saint-Helier Lander, HRH The Prince of Wales, 1925, Oil on canvas, Leeds Museums and Galleries (Lotherton Hall). Presented by The Illustrated London News, 1926)

1800年代初頭のロンドンにて、ボー・ブランメル(Beau Brummell;1778-1840)は、清潔さを重視して男性の身だしなみを整える風潮を作り出した。

彼は化粧やカツラ、ヘアパウダーを否定しながらも、1日に5時間もかけて自然な身だしなみを整えたために、その様子はこの初期の映画でパロディ化されている。

(John Barrymore in Beau Brummell, 1924, USA, Directed by Harry Beaumont Warner Bros/ The Elegant Male, 1957, UK, British Pathé/ Mr Tom Ford's three rules of grooming, 2019, London, Directed by Jacopo Maria Cinti, Photography directed by Charlie Goodger Styling by Sophie Hardcastle Produced by Marie Belmoh and Hattie Gable Model: Sam Webb Running time: 2 minutes, This film has no sound)

3. Perfectionism

先の章でも少し紹介したが、19世紀初頭のロンドンにおいて、男たちのファッションを牽引したのは、シンプルかつ上品な着こなしを得意としたジョージ・ブライアン・「ボー」・ブランメル(George Bryan "Beau" Brummell;1778-1840)であった。

ブランメルは、ハイカットのネイビーコートに、肌にぴったりとフィットするバックスキンのブリーチズを着用したブランメルの体格は、新古典主義が広がる中、ベルヴェデーレのアポロン(Belvedere Apollo)の彫刻に例えられた。

本章ではブランメルのような「ダンディ」たちを紹介していく。

19世紀当時の最新のファッションを身にまとい、ボルゲーゼの剣闘士の彫刻に手を添えてポーズを取るのは、英国のボクシング選手ジョン・ジャクソン(John Jackson;1769-1845)である 。

このようなエレガントな着こなしの伝統は、モハメド・アリなどのボクサーたちに受け継がれていくことになるのであった。

(Charles Turner, after Benjamin Marshall, John 'Gentleman' Jackson, 1810, London, Mezzotint, V&A)

総裁政府下のフランスでは、アンコヤブルとメルヴェイユーズ (Incroyables and merveilleuses)と呼ばれた一部の裕福な若者が、奇抜な服装で革命後の社会に反発したのであった。

(Georges Jacques Gatine, after Horace Vernet, Fashion plates from Incroyable et Merveilleuse, 1814, Paris, Engraving, V&A)

19世紀初頭のフランスでは、仕立て屋も精密さと古典主義を崇拝した。

ここでは輝くシャツ、硬そうなウェストコート、タイトな黒いブリーチズを着た理性的な哲学者・医師の姿が描かれている。

(Tem-Joseph Blondel, Pierre-Jean-George Cabanis, 1803, Oil on canvas, Private Collection)

ニューヨークのリネン商人が、ヨーロッパの流行を取り入れながら着ていたカットアウェイ・コートとトラウザーズ。

労働者が着ていたゆったりとした「スロップス」の影響を受け、パンタロン(足元や膝下で留める男性用のタイトなパンツ)に代わって長ズボンが登場し、夏には淡い色が好まれるようになったのであった。

(Coat and trousers, 1845-53, USA, Wool, silk, velvet, linen, Given by Captain Raymond Johnes V&A/ Waistcoat, 1850-53, England, Silk damask, cotton, Given by Miss C. M. Higgs V&A/ Cravat, 1840-50, England, Satin, Given by Miss C. Wigginton V&A/ Top hat, About 1855, England, Silk plush, Given by Mr Hubert Arthur Druce V&A)

男性が、洗練された身だしなみを保つためには、この豪華なケースに入っているようなカミソリ、爪切り、歯ブラシなど様々な道具が必要であった。

(Travelling dressing case, About 1780, London, Satinwood, kingwood, red leather and red plush lining, Given by Miss Joan D. Parkes, V&A)

19世紀半ば、男性は髭を剃るべきか、たくわえるべきかについての議論が盛んに行われた。

下の写真左端のマグカップに描かれているように、ローマ皇帝オクタヴィアヌスからナポレオン・ボナパルトまで、髭のない「英雄たち」に倣う男性もいた。

その一方で、クリミア戦争(1853-56)の際に、氷点下の気温と髭剃り石鹸の不足という事情もあって軍隊が髭を認めるようになってからは、髭面のシェイクスピアやミケランジェロに倣って髭を生やす男性もいた。

また小説家のチャールズ・ディケンズは「髭がなければ人生は空白になっていただろう」と語るほどであった。

(左 Richard Redgrave for Josiah Wedgwood & Sons 'Heroes Bearded and

Beardless' shaving mug, 1848, Inscription: By the length of his beard can you measure a man? Poet or Hero? - I doubt if you can. Bearded or shaven -Wit comes from heaven. Etruria, England Earthenware, metal, Given by Wedgwood and Sons, V&A/ Atkin Brothers, Moustache spoon, 1912-13, Sheffield, England, Silver, V&A)

ネクタイの起源とされる装飾用の首に巻く布クラバット。

このクラバットは、首を長く見せたり、ひげそり負けを防いだり、シャツと別に洗濯することができたりするなど様々な利点があった。

19世紀初頭には、黒いシルクのストックと呼ばれる襟飾やカラフルなクラバットが流行し、最終的にはモダンなネクタイへと発展していったのであった。

(Stock, About 1800, UK, Linen, Given by Jonathan Anderson, V&A/ One of the Cloth, Neckclothitania; or, Titania; being an essay on starchers, 1818, Bound volume, V&A)

(左から右へ;Richard Cosway, Sir Thomas Stepney, About 1787, Watercolour on ivory, Given by Miss Dorothy Manners, V&A/ Jean-Baptiste Augustin, Possibly a self portrait, 1813, Watercolour on paper, V&A/ Charles Shirreff, Henry Peirse MP, About 1770-1810, Watercolour on ivory, Salting Bequest, V&A)

4. Dressed to Thrill

軍服は、時には民間の人々の服に影響を与えることもあった。

例えばもともと1645年より赤を着用していた英国陸軍が、1748年に英国海軍のダークブルーの軍服を着るようになると、それは男性用ワードローブの定番色となった。

特にナポレオン戦争期(1793-1815)の軍服は、権力を象徴・美化する形で軍服を着た男性が肖像画に描かれたおかげで、男性服の発展にも影響を与えた。

さらに20世紀に入ると軍隊はより実用的な衣服を採用するようになったほか、1960年代には権威の象徴であった軍服が、余剰軍服として市場に出回った結果、時代の流れや権力に反対する人々にも普段着として軍服が届くようになったのである。

ジミ・ヘンドリックスがユサール風(Hussar;近世の軍隊の軽騎兵のこと)のジャケットを着てポーズをとっているこの象徴的な写真は、1960年代において古着の軍服を広めることにつながった。

ヘンドリックスは、ポートベロー・ロードとソーホーに店舗を持つブティック「I was Lord Kitchener's Valet」の顧客の一人であり、このブティックは、蚤の市や英国陸軍の余剰品からこのような軍服を調達していたのであった。

(Gered Mankowitz, Jimi Hendrix, 1967 (reprint 2022), Chromogenic photograph, Courtesy of the artist)

こちらは、セネガル生まれのフランス政府初の黒人議員ジャン=バプティスト・ベレー(Jean-Baptiste Belley;1746-1805)を描いた1797年の肖像画をモチーフに撮られた写真である。

ここではアフリカ出身のサッカー選手がヨーロッパにおいて英雄として賞賛されると同時に、排除される可能性をあるという複雑な状況が表現されている。

(Omar Victor Diop, after Anne-Louis Girodet, Jean-Baptiste Belley, 2014, Pigment print, Magnin-A, Paris)

5. Men in Black

19世紀半ばのヨーロッパの紳士の必需品、それは黒かネイビーなど落ち着いた色のフロックコートであった。

ロンドンやパリなどの工業化の進んだ大都市には、地味で均一なフロックコートを着た男たちがひしめいていた。

作家のシャルル・ボードレール(Charles Baudelaire;1821-1867)は、「私たちは各々、何かの葬式を祝っているのだ」と皮肉めいた言葉を残している。

画家のエドガー・ドガ(Edgar Degas;1834-1917)は、真っ黒なコートに艶やかな帽子を合わせたお洒落なビジネスマンたちを描いた。

(Hilaire-Germain-EdgarDegas, Portraits at the Stock Exchange, 1878-79, Oil on canvas, Paris, musée d'Orsay, donation 'Ernest May, 1923)

19世紀のヨーロッパの都市に住む紳士の制服であったフロックコートとハット。

そのシルエットは徐々にスリムになっていくと同時にコートの丈も長くなっていった。

それと同時にディナー後にラウンジで寛ぐための、より丈の短いラウンジジャケットが登場し、それは現代のスーツを先取りするものであった。

(左から右へ Frock coat, About 1890, UK, Wool, silk, sateen, Given by Mrs Valerie Mendes, V&A/ Frock coat, 1885, Paris, Wool, satin, Given by Mrs Frederick Ferraboschi V&A/ Lounge coat, 1870-75, UK, Wool, Given by Mark Wallis, V&A/ Coat, 1860-70, USA, Wool, satin, cotton, V&A/ Frock coat, 1825-35, UK, Wool, velvet, silk, cotton, The Mark Wallis Collection)

※参考「【19世紀】スーツの起源に迫るラウンジ・ジャケット【復刻!】」『Sansyudo Tailor』(2020年9月1日付記事)

1990年代、ラフ・シモンズはローマ・カトリックの聖職者の正装であるキャソック(Cassock)に着目し、フロックコートの新しいスタイルを提案した。

ちなみにこの丈の長い真っ黒なキャソック、筆者はミラノでは着ている人をまだ見かけたことがないのだが、ローマではわりと頻繁に目にする気がする。

(中央 Raf Simons, Ensemble, Confusion Autumn/Winter 2000, Italy, Wool, cotton, Gift of Mark Reed, Fashion Museum, Bath)

こちらはデヴィッド・ボウイが1996年のブリット・アワードで身につけたアンサンブルである。

聖職者の制服ように高貴な雰囲気を持つこのルックは、歳を経てさらに妖艶さを増したデヴィット・ボウイの身体にピッタリとフィットしていたのであった。

(Thierry Mugler (suit), Dege & Skinner (shirt), Katharine Hamnett (shoes), Ensemble worn by David Bowie, 1996, France and UK, Wool and silk (suit), cotton (shirt), leather (shoes), Courtesy of The David Bowie Archive)

ミウッチャ・プラダは、19世紀の男性服を代表するフロックコートを2012年当時の男性像と適合させつつ解釈し直し、「男性権力のパロディ」としてこのルックを発表した。

そしてこのルックを着てランウェイを歩いたのは俳優のゲイリー・オールドマン(Gary Oldman; 1958-)であった。

映画『シド&ナンシー』(Sid and Nancy;1986)でイギリス社会のはみ出し者の象徴のような異才の若者シド・ヴィシャスを演じて一躍有名になったゲイリー・オールドマンは、そのおよそ30年後、映画『Darkest Hour』(2018年)では老獪なイギリス紳士・首相ウィンストン・チャーチルを演じた。

全く社会的立場も階層も異なる二人の男を見事に演じたゲイリー・オールドマンの歳の重ね方は、魅力的である。

(Prada, Ensemble worn by Gary Oldman, I Palazzo. A Palace of Role Play Autumn/Winter 2012, Italy, Wool, Courtesy Prada)

※参考:「Gary Oldman and Adrien Brody Prefer Prada to the Golden Globes」『The Cut』(2012年1月16日付記事)

こちらは、1838年のヴィクトリア女王の戴冠式にて、トーマス・ウィリアム・フレッチャー大佐(Thomas William Fletcher)が着用したコートである。

金色のボタンには剣と王冠が描かれるほか、タイトなパンタロンは絹ブレードで装飾さており、このパンタロンは、日中はブーツ、夜は絹スリッパと合わせて着用されたのであった。

(Dress coat, 1838, UK, Buttons by Hunter & Co, London, Wool, velvet, cotton, silver gilt, The Mark Wallis Collection, Pantaloons, 1810-20, UK, Cotton, silk, V&A)

19 世紀半ばの詩人シャルル・ボードレール(Charles-Pierre Baudelaire; 1821-1867)は、フロックコートを「近代の英雄の外皮」と呼んだ。

さらにフロックコートの生産量は増えていき、人々にとって入手しやすいものとなっていった。

このような風潮の中、フロックコートを身にまとった女流作家ジョルジュ・サンドが版画として描かれたり、あまりに均質的な都市の人々の服装を風刺した作品が制作されたりした。

(上段左から2番目 Attributed to Paul Nadar, W. E. B. Du Bois at Paris International Exposition 1900 (printed 2022), Photograph, W. E. B. Du Bois Papers, (MS 312), Special Collections and University Archives, University of Massachusetts, Amherst Libraries)

(Paul Gavarni, Let's go quickly (George Sand), 1835, France, Lithograph, V&A)

19世紀に入ると写真は、自己イメージを構築するために、身近かつ幅広く使われるメディアとなった。

1900年にパリを訪れたアメリカの社会学者デュボアは、エレガントなテーラリング姿で自身の写真を撮り、ダンディーのモデルとして自分を紹介した(二つ前の写真参照)。

(Camille-Léon-Louis Silvy, Uncut cartes-des-visite, About 1859-68, Photograph, V&A)

画家のジョン・シンガー・サージェント(John Singer Sargent;1856-1925)は、同じく画家であるW・グラハム・ロバートソン(W. Graham Robertson;1866-1948)に 夏であるにもかかわらず、このオーバーコートを着てポーズを取るように依頼した。

ロバートソンは、コートをしっかり身体に巻きつけ、そのスリムなシルエットをさらに際立たせている。

描き手のサージェントは、柔らかな毛皮の襟、パリッとしたウィングカラーのシャツ、翡翠の杖など丁寧に色調と服装の細部を捉え、ダンディのスピリットを表現したのであった。

(John Singer Sargent, W. Graham Robertson, 1894, Oil on canvas, Tate: Presented by W. Graham Robertson 1940)

6. Cutting A Dash

白と黒で統一された男性のイブニングウェアは、高貴さや豊かさを象徴するものであり、北米やヨーロッパの男性たちは、食事やダンスの場でその着こなしのセンスを披露した。

その場のドレスコードを守りスーツを着こなすことがダンディの嗜みであり、また短いジャケットが特徴的な「タキシード」は、ニューヨークのカントリークラブにちなんで名づけられたものであった。

このタキシードは家父長制を象徴するものと捉えられてきたが、歴史的なヒエラルキーを覆し、自分たちの力や立場を再確認したいと願う女性やLGBTQIA+のコミュニティによって、タキシードは再解釈されているのである。

ヤシュワント・ラーオ・ホールカル2世(Yeshwant Rao II Holkar;1908-61)は、当時イギリスの支配下にあった中央インドの州のマハラジャであった。

エリートとしてイギリスで教育を受けた彼は、しばしばイギリスの上流階級の服装を取り入れることがあった。

(Bernard Boutet de Monvel, Portrait of Maharaja Yeshwant Rao Holkar Il of Indore in Western Dress, 1929, Photographic facsimile, 2018, The Al Thani Collection)

(左上 Cecil Beaton, Edward James, 1931, Photograph, bromide, contact print, Lent by National Portrait Gallery, London/ 左下Bill Brandt, René Magritte with his Picture 'The Great War', 1966 (photographed), 1976 (printed), Photograph, gelatin silver print, V&A/ 右 Max Beerbohm, Caricature of Aubrey Beardsley, 1894, Ink on paper, Given by Mrs G. R. Halkett, V&A)

ミニマリズムおよびスペースエイジスタイルの流行は、1969年の人類最初の月面着陸で最高潮に達した。

フランス人デザイナー、ピエール・カルダンは、スーツジャケットに代わるチュニックを発表し、この流行を先取りした。

シャツやネクタイを取り払った黒のロールネックセーターは、実存主義的、そして「クール」な意味合いを帯びているのである。

(Pierre Cardin, Ensemble, Cosmos Autumn/Winter 1967, France, Woollen jersey, leather, Given by the designer, V&A)

一番右に展示されるのは、風刺画家・作家のマックス・ビアボーム(Max Beerbohm;1872-1956)のスーツである。

彼は、1896年に発表したエッセイでダンディズム「うわべだけのエレガンスに裏打ちされた完璧な花」と呼んだ。

右から2番目は、詩人エドワード・ジェームズ(Edward James;1907-84)のアンサンブルである。

後年、メキシコに移住した彼は、慎ましい英国仕立ての服を脱ぎ捨て、よりカラフルでエキセントリックな服を着るようになった。

(右から左へ Dinner suit, 1928, England, Wool, silk, Bequeathed, by Lady Beerbohm, V&A/ Selfridges & Co., Dress shirt, 1920-30, UK, Cotton, Bequeathed, by Lady Beerbohm, V&A/ Radford & Jones, Evening suit, 1931, UK, Wool, Given by Peter Sarginson on behalf of the Trustees of the Edward James Foundation, V&A/ Hawes & Curtis, Bowtie and braces, 1900-10, UK, Silk, Given by Peter Sarginson on behalf of the Trustees of the Edward James Foundation, V&A)

下の写真のポートレイトは、「私は根っからの紳士よ」と宣言したドイツの女優マレーネ・ディートリヒ(Marlene Dietrich;1901-92)のものである。

1930年の映画『モロッコ』では、蝶ネクタイを結び、タキシードを着ていたのは有名な話である。

(Eugene Robert Richee, Marlene Dietrich in Morocco, 1930, Photograph, © Moviepix/Getty Images)

映画の外でも、ディートリヒはメンズ・テーラーで自身の服を依頼していた。

このスーツは、彼女の好み通り、ボクシーで男性的なシルエットにカットされたものであり、ボトムスとしてはズボンとスカートの両方が製作されたものであった。

(Ensemble worn by Marlene Dietrich, Watson & Son, Suit, 1932, Hollywood, USA, Wool, Deutsche Kinemathek Marlene Dietrich, Collection Berlin)

7. Street Style

第二次世界大戦後の都市部では、ファッションに敏感な若い男たちがスーツを着て、ストリートに繰り出したことから、音楽と同様、ファッションもまた、若者のサブカルチャーと融合していった。

特にイタリアの大量生産された新しいテーラリングスタイルを取り入れたモッズ (Mod、Mods、Modernism or sometimes Modism)たちは、1950年代後半から1960年代にかけてファッションや音楽の趣味を洗練させていった。

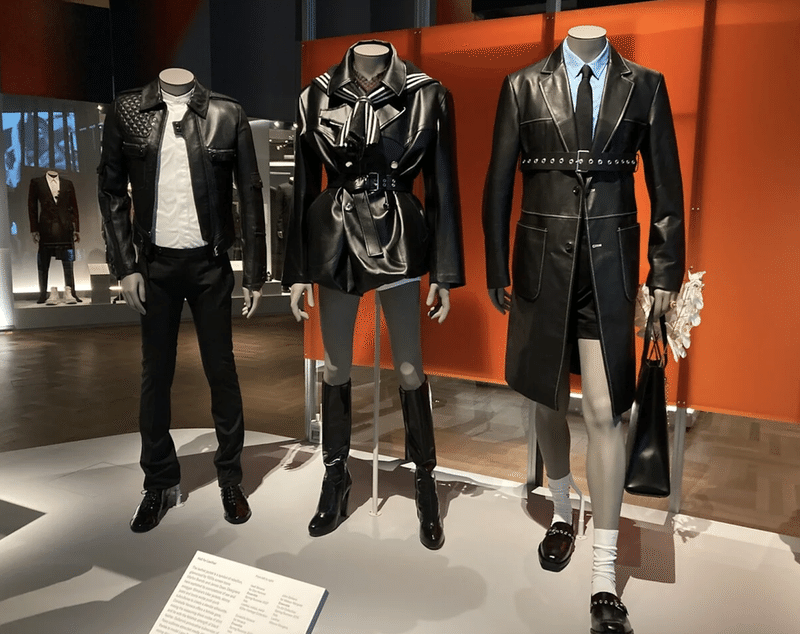

レザージャケットは、1950年代のスターであるジェームズ・ディーンに象徴されるように反抗のシンボルとして愛されてきた。

デザイナーたちは、セクシーさや若々しさ、尖ったイメージを持つレザージャケットを様々な形で使っている。

(左から右へ Hedi Slimane for Dior Homme, Ensemble, Spring/Summer 2007, Italy, Leather, cotton, metal ©Dior Heritage Collection/ John Galliano for Maison Margiela, Ensemble, CoEd Collection, Spring/Summer 2019, Italy, Leather, Mason Margiela/ Donatella Versace for Versace, Ensemble, Spring/Summer 2020, Italy, Leather, silk, cotton, metal, Given by the designer, V&A)

ポストパンクのサブカルチャーに影響を受けたエディ・スリマンのジャケット、スキニージーンズ、ブーツは、特に若々しくスレンダーなシルエットを作り出している。

こちらはガリアーノが発表したマルジェラの2020SSコレクションの一つ。

この海軍の制服をレザージャケットに落とし込んだガリアーノの服を着たのはドイツ人モデルのレオン・デイムであった。

彼は奇妙な姿勢でランウェイを歩き、注目の的となった。

この作品が発表された2019年9月頃、EU離脱をめぐり揺れに揺れていたイギリスの政治に、ジョン・ガリアーノ氏は怒り狂っていたという。

今のEUは、第二次世界大戦で戦った若者たちの犠牲の上に成り立っている。

そこでガリアーノは、従軍看護婦や軍服に着目し、このコレクションを生み出したのであった。

このマルジェラのコレクションのコンセプトや音楽に個人的に感動した筆者は、一度noteで取り上げているので興味がある方は下のリンクから読んでいただければと思っている。

とても好きなルックであっただけに、今回、ロンドンのV&Aで実物を見た時、思わず声をあげてしまったのであった。

参考:

またドナテッラ・ヴェルサーチは、シャツやネクタイという定番の落ち着いた大人のドレスコードに、力強いブラックレザーを合わせ、セクシーに仕上げている。

下の写真左のスーツは、英国のクチュリエ、ニール・マンロー・バニー・ロジャー(Neil Munro "Bunny" Roger;1911-1997)のものである。

華やかなダンディとして有名であった彼のワードローブは、非常に細いパンツ、ベルベット襟のフロックコート、ウエストの切り替えがあるジャケットなどなど。

彼はサヴィル・ロウ(Savile Row)のテーラーに年間15着も注文していたとのことである。

また下の写真中央のスクリーンは、背中を向けた人物が写っている。

イタリアのアーティスト、ミケランジェロ・ピストレット(Michelangelo Pistoletto;1933-)によるこちらの作品。

この作品を通して鑑賞者は、戦後のイタリアでスーツが大量生産されていたという背景のもと、自分も同じようなスーツを着ているということを、この「誰でもない」後ろ姿を見て気付かされるのである。

(左 Watson, Fagerstrom & Hughes, Suit and coat worn by Bunny Roger, 1956 (suit), 1967 (coat), London, Wool, satin, cotton, nylon, velvet, plastic, metal, V&A/ 中央のスクリーン Michelangelo Pistoletto, Standing Man, 1962, 1982, Silkscreen on steel Tate: Purchased 2006)

1950年代初めのロンドンの下町にて登場したテディボーイスタイル。

イギリス国王エドワード7世の愛称である「テディ」に由来するこのテディボーイズたちは、しまったウエストに裾が広がった丈の長いジャケット、細身のパンツ、厚底の靴、帽子を被らずに膨らませた前髪という格好で街を歩いた。

この個性的な若者のスタイルは、ロンドンの小売店やテーラーにも浸透していき、デザイナーのハーディ・アミーズ(Sir Edwin Hardy Amies KCVO;1909-2003)もこのスタイルに影響を受けた作品を発表した。

(Sir Edwin, Hardy Amies KCVO for Hepworth's Suit, About 1972, London, Worsted, velvet, V&A/ Shirt, 1970-80, UK, Nylon, V&A)

※参考:「路上の反逆者:テディボーイ・スタイルについて」『Takeuchi Box』(2020年12月23日付記事)

1990年代から2000年代初頭にかけてトム・フォードは、ニューヨーク・クラブの美学をもとにテーラリングを試みた。

こちらのルックは、ジャケットにソフトなブラックレザーのバギーパンツを合わせており、レザー素材のなめらかな外観と反抗的なイメージを利用した挑戦的なアンサンブルである。

(Tom Ford for Gucci, Ensemble, Spring/Summer 2001, Italy, Leather, cotton, wool, metal, rubies, Courtesy of Gucci Historical Archive)

この肖像画に描かれるイギリスの政治家フィリップ・サスーン (Philip Sassoon;1888-1939)は、サヴィル・ロウのテーラー、アンダーソン&シェパードによるイブニングウェアを着て、慎ましいかつ洗練された魅力を醸し出している。

(John Singer Sargent, Sir Philip Sassoon, 1923, Oil on canvas, Tate: Bequeathed by Sir Philip Sassoon, Bt., 1939)

下の写真左上は、ブルース歌手グラディス・ベントリー(Gladys Bentley;1907-1960)のもの。

レズビアンであった彼女は、ニューヨークのナイトクラブで演奏するときは、白いタキシードとトップハットを身に着け、自身のアイデンティティーを舞台の上で表現した。

また左下の写真は、フランスの写真家・芸術家クロード・カアン(Claude Cahun;1894-1954)のポートレイトであり、彼女は「私は皮膚を変えたい;私から古い皮膚を引き剥がしてしまいたい」という言葉を残している。

鏡反射する自分は彼女の作品に繰り返し登場するものであり、彼女は衣服や写真を介してジェンダー・ニュートラルかつ理想の自分の姿を探究していた。

( 左上 Unknown photographer, Gladys Bentley, 1940 (printed 2022), Photograph, Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture/ 右 Napoleon Sarony, Oscar Wilde, 1882 (printed 2022), Photograph, Library of Congress, Washington DC/ 左下 Claude Cahun, Self Portrait, 1928 (printed 2022), Photograph, Jersey Heritage Collection)

下の写真は、ロンドンのドラァグキング(drag king)たちが1990年代にパリに訪れた時の写真である。

このドラァグキングたちは、1930年代にパリのモンマルトルで話題となったレズビアンのナイトクラブ、ル・モノクル(Le Monocle)のような場所をパリで探し求めた。

彼(女)たちは、ル・モノクルの繁栄から数十年後のパリで、甘く気だるい囁き声が聞こえる地下空間を探し求め、パリの街を闊歩したのであった。

(下 Del LaGrace Volcano, Ode to Brassai, 1997, Photograph, pigment ink on paper, V&A)

※参考 「Inside Le Monocle, the Parisian Lesbian Nightclub of the 1930s」『Messy Nessy』(2016年9月14日付記事)

(Helmut Newton, 'Yves Saint Laurent, 1979' published in Vogue Paris, March 1979, Photograph, V&A)

8. The Suit Dissolved

世界中の現代を生きる男性のワードロープとなっているテーラードスーツ。

今日、このスーツは物質的にも概念的にもデザイナーたちによって解体され、再構築されつつある。

デザイナーたちは男性らしさに対する社会的な概念を問い直すべく、まさにその縫い目をほどいているところなのである。

会場のメインビジュアルの一つにもなっている、体をくねらせポーズを取るシャープなスーツ姿の男性たちのパネル。

ニューヨークのスタジオの屋上で撮影されたこれらの写真の中の人々は、まるでスーツを脱ぎ捨てるかのように躍動感のある動きをしている。

(後ろのパネル Robert Longo, Men in the Cities, 1981, Graphite on paper, Collection Thaddeus Ropac, London • Paris • Salzburg - Seoul/ 左端 Rick Owens, Ensemble worn by Charlie Porter, 2014, Italy, Cotton, metal, Given by Charlie Porter, Geobasket trainers given by the designer, V&A)

こちらはティモシー・シャラメがSF映画『デューン』(2021)の上映会で着用した宇宙服を思わせるようなスパンコールで覆われたミニマルなスーツ。

衣装のセンスに定評があるティモシー・シャラメは、コロンビア人デザイナーのアッカーマン(Haider Ackermann)が手がけた大胆なテーラリングを選び、レッドカーペットのドレスコードに挑戦しているのである。

(Haider Ackermann, Ensemble worn by Timothée Chalamet, Wool, sequins, Embroidered by Graziano Ricami, Italy, Courtesy Hider Ackermann)

(右から2番目 Lesiba Mabitsela, Suit, 2021, South Africa, Wool, V&A)

またゴルチエはストライプのテーラードスーツにインドの女性の民族衣装サリーを合わせた。

1990年代、ゴルチエは、複数のファッション文化を流用し、それらを織り交ぜながら破壊的なデザインを生み出した。

(右 J.W. Anderson, Ensemble, Autumn/Winter 2013, London, Wool, Jonathan Anderson/ 中央 Jean-Paul Gaultier, Sari suit, 1997, France and Italy, Rayon, acetate, Given by Mark Reed, V&A)

2019年、ウィーン国立歌劇場にて上演されるオペラ『オーランドー』(ヴァージニア・ウルフ作、1928年)の衣装制作を手がけたコムデギャルソン(Comme des Garçons)。

川久保玲が発表したルックには、ジェンダーの枠組みに囚われず、自由に様々な性の人を愛する物語の主人公オーランドーのように、時とともに揺れ動き、自由自在に変化するセクシュアリティやジェンダーが投影されている。

ここではテーラリングは、誰もがコムデギャルソン(少年のような;Comme des Garçons)着こなしを可能にする、規範を覆す上での戦略的なツールなのである。

(右端 Rei Kawakubo for Comme des Garçons, Homme Plus, Ensemble worn by Charlie Porter, Spring/Summer 2020, Japan, Polyester (jacket), cotton (shirt), cotton jersey (trousers), Jacket and shirt given by Charlie Porter, Trousers and Nike shoes given by the designer, V&A)

※参考 「Comme des Garçons Homme Plus SPRING 2020 MENSWEAR」『Vogue Runway』(2019年6月22日付記事)

9. Dressed

メンズウェアとレディースウェアという二元的な区別を取り払い、ジェンダーにとらわれない服をデザインすることは、今やファッション業界の常識となっている。

さらにソーシャルメディアは、誰もが気軽に自分のアイデンティティを全世界に向けて表現するためのプラットフォームを提供しているのである。

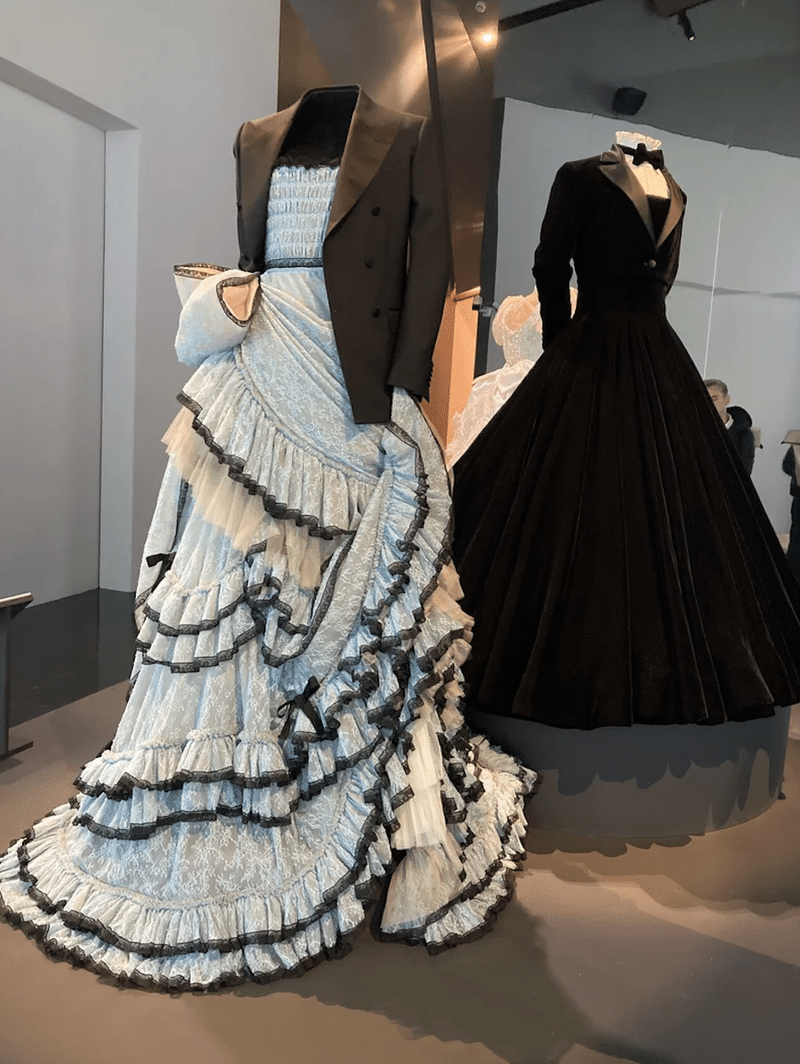

本展の最後を飾るブースでは、3つの象徴的なドレスが展示され、女性の正装として長らく捉えられてきた、これからのドレスの未来について疑問を投げかけているのである。

(鏡とスクリーンに囲まれたブースにて撮影)

2020年12月号『ヴォーグ アメリカ版』(American Vogue)では、英国人歌手ハリー・スタイルズ(Harry Styles;)が、男性として誌上初、単独で表紙を飾った。

ここに展示されるのは、その時にハリー・スタイルズが着用したグッチの特注ブルードレスである。

アレッサンドロ・ミケーレがデザインしたこの豪華なフリルのドレスは、伝統的な男らしさが欠落しているという批判を受けた一方で、ファッションにおけるジェンダー観に一石を投じる挑戦的な作品というポジティブな評価も受けた。

(左 Alessandro Michele for Gucci, Jacket and Dress worn by Harry Styles, 2020/ 右 Christian Siriano, Dress worn by Billy Porter, styled by Sam Ratelle, 2019, USA, Velvet, silk, cotton, Courtesy Christian Siriano)

※参考「セクシャリティを明言しないハリー・スタイルズ、その理由について「持論」」『FRONTROW』(2022年4月28日付記事)

独自のファッションセンスで話題の的となっていたハリー・スタイルズは、アレッサンドロ・ミケーレと親交を深め、グッチの衣装をレッドカーペットで積極的に着用していた。

今回のこの衣装もハリー・スタイルズのパフォーマンスの一つとだけ受け取られるならばよかったのだが、ある論点が議論をさらに複雑にした。

それはなぜストレートの白人男性がわざわざジェンダーレスなファッションに身を包んでいるのか(注:ハリー・スタイルズは自身のセクシュアリティについて明言していないものの)という点である。

社会的規範に基づく服装の規定に苦しみ、それを変革したいと思っている当事者の人たちは、自らの立場や主義の表明としてジェンダーレスな装いをすることを選んだ。

いや、彼・彼女たちは、その装いを勝ち取ってきたのである。

その一方で、この規範に悩む必要がない人が話題作りのため、自分をよく見せるためにわざわざジェンダーレスな衣装を着るというのは、悩める人が勇気を出して手にしたマイクを労せずして奪い去る行為なのではないかという疑問が各界で湧き上がってきたのである。

ハリー・スタイルズやアレッサンドロ・ミケーレ、『ヴォーグ』の本当の、心の奥底にある意図や動機は何だったのかは完全には分からないにせよ、このドレスは様々な場で想定外の反響を呼んだのであった。

※参考 「Playtime with Harry Styles」『Vogue』(2020年11月13日付記事)

2019年のアカデミー賞授賞式にタキシードとドレス(下の写真右の黒いドレス)を着て登場し、注目を集めたビリー・ポーター(Billy Porter;1969-)。

ゲイであることをカミングあるとしているビリー・ポーターであるが、ドレスを着てレッドカーペットで現れた「男性」はおそらく彼が史上初。

それゆえに白人男性であり、かつ自身のセクシュアリティを明かしていないハリー・スタイルズが、ドレスやシースルーの女性服を着てパフォーマンスすることをただのファッションや流行に乗っているだけというようにビリー・ポーターの目に映ったのであった。

ビリー・ポーターにとってドレスを公の場で着ることは「政治であり私の人生」というもの。

本展では、このように話題を呼んだ二人の「男性」のドレスを敢えて隣り合う形で展示しているのである。

このビリー・ポーターのドレスをデザインしたアメリカ人デザイナー クリスチャン・シリアーノ(Christian Vincent Siriano;1985-)は、ニューヨークのボール・カルチャーの伝説的存在ヘクター・エクストラバガンザ(Hector Xtravaganza;1965-2018)の衣装を参考にこのドレスを製作した。

※参考:

・「ビリー・ポーター、ハリー・スタイルズを表紙に起用した女性誌を批判「最初にドレスを着たのは私だ」『ELLE JAPAN』(2021年10月18日付記事)

・「中身どうなってるの!? アカデミー賞で騒然 圧巻のタキシードドレスに絶賛の嵐」『Buzz Feed News』(2019年2月25日付記事)

そしてこちらの白い可憐なドレスは、ドラァグクイーンのビミニ・ボン・ボウラッシュ(Bimini Bon Boulash)が「ルポールのドラァグレースUK:シーズン2」(Ru Paul's Drag Race UK, Season 2)のフィナーレでこのドレスを着用した。

オートクチュールのファッションショーからインスピレーションを受けたビミニは、ショーの伝統的な終わり方に敬意を表し、ウェディングドレス(マリエ)を着用した。

ビミニは「あなたが彼でも彼女でも彼らでも、ザ・ファム(femmeとはフランス語で女の意味)を受け入れることを怖がらないで」(Don't be scared to embrace the femme, whether you're he, she, or them)と歌ったのであった。

(Ella Lynch and Misty Couture, Dress worn by Bimini Bon Boulash, 2020, UK, Cotton, lace, organzza, satin, plastic, rhinestones, Courtesy of Elle Lynch and Bimini Bon Boulash)

--------

以上、【前編】、【中編】、【後編】と三部に分けて、膨大な量の展示品を紹介した。

本展は、まず男性の身体に焦点を当てた上で、男性たちの着こなしを歴史的に彩ってきた装飾を、そして最後には、男性服/ 女性服の持つ社会的役割を解体し、私たちにそのあり方を問いかけるというものであった。

今回のnoteでは作品の紹介と短い感想にとどめ、次回のnoteで考察を行いたい。

このnoteのおまけとして考察を書いても良かったのだが、すでに膨大な量の文章と写真を目にした読者の方々はお疲れのことであろう。

全作品撮影OKという太っ腹なV&A博物館のおかげで写真もじっくり撮影し、今回のnoteにふんだんに盛り込むことができた(転載禁止)。

最後にV&Aの館内の写真を振り返りつつ、今回のnoteを締めくくりたいと思う。

本展の物販コーナー。

またこちらはV&Aの常設展の物販コーナー。

筆者がこれまで見てきた美術館の中で一番物販が充実しているかもしれない。

いずれのデザインも素敵。

今回は本展を見るだけでだいぶ時間を使ってしまったのでV&Aの常設展を見ることができなかったのが残念。

博物館を出る頃には外はすっかり薄暗くなっていたのであった。

ファッショニング・マスキュリニティーズ(Fashioning Masculinities: The art of Menswear)

会場:ヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria and Albert Museum)

住所:Cromwell Rd, London SW7 2RL, England

会期:2022年3月19日から11月6日まで

チケット料金:20ポンド(一般)

公式ホームページ:vam.ac.uk

参考:

・「After this show, you will question your idea of masculinity」『istituto marangoni』(2022年10月28日最終閲覧)

・「Death of the suit: V&A exhibition explores evolution of menswear」『The Guardian』(2022年3月16日付記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?