【中編】ピカソ没後50周年記念、ポール・スミスがピカソ展をパリ国立ピカソ美術館にてキュレーション:Picasso Celebration, The Collection In A New Light!

【前編】に続き【後編】でもピカソ展を紹介していこう。

1. 戦争の時代(En Temps de Guerre)

1937年、パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)はスペイン内戦(1936 –1939)に際し、記念碑的作品「ゲルニカ」(Guernica, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid)を描いた。

暴力的な行為に対する政治的抗議の普遍的シンボルとして捉えられるようになったこの絵は、様々なアーティストに影響を与えた。

アメリカのアーティスト、ミカリーン・トーマス(Mickalene Thomas;1971-)もその一人であり、は、アフリカ系アメリカ人の公民権運動とブラックライブスマター(Black Lives Matter)に関するシリーズを制作した。

第二次世界大戦中、ピカソは、争いそのものを描くことはなかったが、肖像画や静止画という形で当時の人々を苦しめた暴力や苦悩を表現した。

またピカソは、歪められた人体、バラバラになった手足、暗い色彩、動物の死体や人間の頭蓋骨などを組み合わせることで、戦争の恐怖を描いた。

2. クラシックペインター(Peintre Classique)

キュビズムの後、1918年から23年にかけてピカソの作風は、新古典主義の時代に移っていく。

それは、前衛芸術の無秩序や第一次世界大戦による混乱に反発して生まれたものであった。

この時期のピカソは、1917年のローマ旅行で実物を目にした古代ギリシアやローマの遺構の影響を受けると同時に、特にオーギュスト・ルノワールを研究し直し、清らかで純粋な線で女性のヌードを描いた。

またピカソは、バレエ・リュスとのコラボレーションにより、演劇の世界に足を踏み入れるとともに、1918年にはダンサーのオルガ・ホフロワと結婚し、この妻をモデルに様々な作品を制作した。

ピカソは、幾何学的な線で構成された建築物の中に2人の若者を配置し、その背後に海を描いている。

こちらは、演奏者を描いた作品でありながらも、偉大な海を目にした時にすぅっと感じる静寂の瞬間を想起させるようである。

シンプルで滑らかな線で描かれた妻のオルガ。

3. 闘牛(Tauromachie)

パブロ・ピカソは、幼少期からマラガで闘牛場に出入りし、その後も生涯にわたって闘牛場に通った。

ピカソにとって闘牛(コリーダ, Corrida de toros)はインスピレーションの源であった。

人間と動物の究極の戦いの場である闘牛は、生と死の原理がぶつかり合う舞台でもあった。

またピカソは、1910代から1940年代にかけて、闘牛士が牛の角に引っかかる緊張感あふれる場面をモチーフにした作品を制作している。

まさにこちらは、闘牛士の死が細部まで描かれた作品である。

しっかり目を見据えた闘牛は闘牛士を倒し、闘牛士のマントは真っ赤な血に染まる。

白馬の貫かれた腹からは内臓が飛び出している。

ピカソはその後も『ゲルニカ』(1937)などで死にゆく馬の姿を描いている。

こちらのブースは、闘牛を見に来た人々の熱気、そして何よりも闘牛士や闘牛の血飛沫を表現するかのように、壁はべっとりとした赤色で塗られていた。

4.動物寓意譚(Bestiaire)

パブロ・ピカソが描く動物たちは、戦争が終わると新たな明るさを帯びてきた。

それまでは、頭蓋骨や死骸として描かれていたヤギやヒツジは、優しさとユーモアに溢れる身近な存在として表現されるようになった。

5. シングルピース(Pièces Uniques)

パブロ・ピカソは、20世紀初頭より陶芸に触れていたが、1947年にヴァロリス(Vallauris)に移住してからは、集中的に陶芸を行うようになった。

カンヌとアンティーブの間にある小さな南仏の町ヴァロリスは、陶器の町として有名である。

ピカソが、シュザンヌ・ドゥリー(Suzanne Douly)とジョルジュ・ラミー(Georges Ramie)が経営するマドゥーラ工房にて1954年までに製作した陶芸の数はなんと数千点にものぼる。

製作の中でピカソは、粘土のモデリング、切り込み、絵付けを楽しみ、その並々ならぬ技量と集中力が伺える。

ピカソは、皿や水差しなどに動物の頭や闘牛のシーン、さらにお皿自体に果物や料理を描いた。

この展示室には白い大量の皿がピカソの皿と共に展示されている。

それは多作なピカソの情熱を物語るとともに、大量生産することができる工業製品とクラフトマンシップの対比を示すものである。

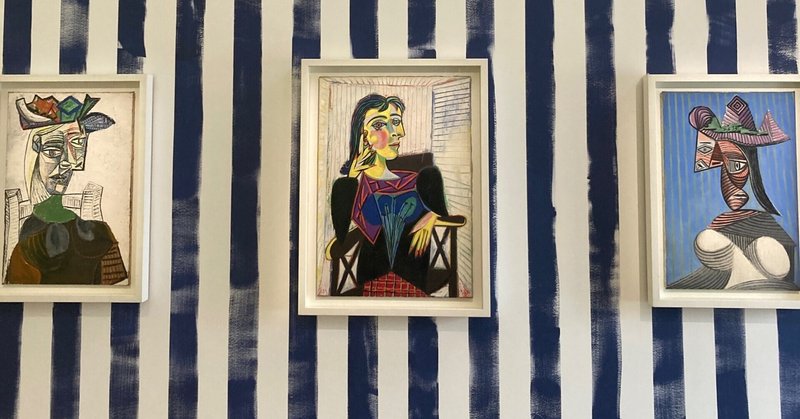

6.ストライプ(Rayures)

1930年代のパブロ・ピカソは、絵画やドローイング、版画など様々な作品でストライプを使用した。

「アームチェアに座る女」( femme assise dans un fauteuil)シリーズでは、多種多様なストライプがダイナミックで明るい色の組み合わせを生み出している。

線と色を巧みに使い視覚的な遊びを生み出していたキュビスムの時代と共鳴したピカソによるストライプのモチーフは、マン・レイの影に包まれた裸体の写真やアルベルト・ジャコメッティのキューブなど、シュルレアリスムの友人たちの作品と共通点も持つ。

またピカソは、恋人のマリー=テレーズ・ワルター(Marie-Thérèse Walter)に着想を得て、文学的な思索にふける人の正面から見た顔と横顔を同時に見せている。

このモデルの身体と彼女が座る椅子は、まるで一つの有機体を形成しているようでもある。

さらにストライプは、英国人デザイナー ポール・スミスのブランドのシグネチャーでもある。

ポール・スミスは、それぞれ壁にかけられた作品とマッチする3色のストライプでこの部屋の壁を彩り、ピカソの絵を際立たせるとともに、奥行きのあるストライプでピカソの作品との対話を試みている。

7. 想像上の旅(Voyages Imaginaires)

パブロ・ピカソはアフリカやオセアニアの品々をコレクションしていたが、それはピカソがその美的感覚を評価していたからではなく、そのものの儀式的な機能に興味を持っていたからでもある。

このアフリカやオセアニアの作品は、どの儀礼の場面でどのような効果を期待されたのであろうか。

このようなことを考えていたピカソは、魂が宿った土着の作品に惹かれ、本来の意味での芸術の力を再確認しようとしたのである。

またこのブースでは、ブリュッセルを拠点とするナイジェリア人アーティスト オビ・オキグボ(Obi Okigbo;1964-)の作品も展示されており、ここではピカソも取り組んだ課題として、伝統と現代、そして芸術と現実を調和させるという野心が強調されている。

こちらピカソ個人のコレクションは、コノ(Kono)と呼ばれる男性の通過儀礼の際にマリで伝統的に使用される仮面である。

もともとは木彫りだが、動物の血など、さまざまな素材を表面に塗ることで、力強さを増している。

このピカソの肖像を描いたマヌエル・オルティス・デ・サラテ( Manuel Ortiz de Zárate;1887-1946)は、イタリア生まれ、チリ育ちのアーティストで1902年から晩年の1945年にかけてパリとイタリアを行き来した。

ピカソとは、ヒスパニック系という共通のルーツで結ばれていたマヌエル・オルティス・デ・サラテ。

彼が描いたこのカラフルなピカソの肖像画は、西洋ではないところの民族的な仮面を思わせる幾何学的な形で作られている。

またキュレーターのポール・スミス自身も旅好きであり、旅先で見たものや感じたものをデザインに活かしていることも多い。

想像上の旅というと不思議なものに感じるかもしれないが、2020年以降、世界中の人々が移動を制限されたこともあり「今は行けないけれど、いつか行きたい場所」に想いを馳せた人も多いのではないであろうか。。

今ではGoogleマップやインターネットを使えば、世界中至る所の環境や生活を見ることができる。

ピカソにとってのオセアニアやアフリカのように、エナジーと想像力を自分に与えてくれる旅先を見つけてみるのもいいかもしれない。

ここまでストライプや闘牛など、ピカソを語る上で欠かせない幾つかのテーマとともに本展の作品を紹介してきた。

このポール・スミス×ピカソ展は、まだまだ終わらないので最後の【後編】までお付き合いいただきたい。

Célébration Picasso, La Collection Prend des Couleurs!

会場:ピカソ美術館(Musée National Picasso-Paris)

住所:5 Rue de Thorigny, 75003 Paris, France

開館時間:10:30-18:00(火曜から金曜まで)、9:30-18:00(土曜日曜)、月曜休館

入場料:14ユーロ(大人)、11ユーロ(割引料金)

公式ホームページ:museepicassoparis.fr

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?