【思考訓練の場としての経済学入門】貿易の効用

(1)はじめに

ここ数年、自国第一主義が広がり、グローバル化の流れが逆行しつつあります。この閉鎖的な動きは、コロナ禍でますます強まるのではないかと懸念されています。

自国第一主義は、自由な貿易を制限すべきとする保護主義に根差します。自国内の産業を守るため、他国からの輸入が増えることを嫌がります。

一方、グローバル社会では、できる限り、規制をなくした自由な貿易を目指します。

どちらが良いかという議論は、ここでは一旦置いておきましょう。

本記事では、そもそも貿易にはどのような経済的な効果があるのか考察いたします。

(2)アインシュタインに雑用をさせるべきか

アインシュタインは、言わずと知れた大天才です。この大天才に、コピー取りなどの雑用をさせるべきでしょうか?直観的にも、雑用は事務員にでもやらせておくべきで、彼には物理の研究に集中させるべきだと誰もが思うでしょう。

他にも、何でも一流の仕事ができる優秀な社員と、仕事ができない社員がいるとします。優秀な社員も、そうでない社員にも平等な仕事を与えるべきでしょうか?あなたが上司なら、きっと、そうはしないでしょう。優秀な社員には重要な仕事を任せ、誰でもできる簡単な仕事は優秀でない社員に振ると思います。

(3)分業することで全体のパイが大きくなる

さて、ここに4人の人間がいます。

プロが2名(料理人と家具職人)、一般人1名、最後に能無し1名です。

プロは、専門分野については一般人の半分の時間で仕事を仕上げます。それ以外は、一般人並みの能力です。能無しは、同じ仕事をするのにプロの3倍、一般人の1.5倍の時間がかかります。

ここで、ハンバーガーと組み立て式の椅子を作るとします。1日の労働時間を8時間とすると、それぞれの作業にかかる時間、生産量は下表のとおりです。

【料理人】

ハンバーガー:1分/個、60個/時、480個/日

椅子:20分/個、3個/時、24個/日

【家具職人】

ハンバーガー:2分/個、30個/時、240個/日

椅子:10分/個、6個/時、48個/日

【一般人】

ハンバーガー:2分/個、30個/時、240個/日

椅子:20分/個、3個/時、24個/日

【能無し】

ハンバーガー:3分/個、20個/時、160個/日

椅子:30分/個、2個/時、16個/日

❶プロ同士の比較(料理人と家具職人)

まず、プロ(料理人、家具職人)が分業しない場合と、分業し、それぞれ得意分野に特化する場合を見てみましょう。

分業しない場合、それぞれが、各々の労働時間の半分ずつを、ハンバーガー作りと椅子作りに割くとします。

このとき、1日当たりの生産量は、料理人がハンバーガー240個、椅子12個。家具職人が、ハンバーガー120個、椅子24個。合計、ハンバーガー360個、椅子36個です。

次に、分業し、それぞれが得意分野に特化して生産するとしましょう。

このとき、1日当たりの生産量は、料理人が、ハンバーガー480個、家具職人が、椅子を48個作り、合計は、ハンバーガー480個、椅子48個となります。つまり、分業しない場合と比べ、ハンバーガーは、+120個、椅子は+12個多く作ることができます。

❷プロと一般人の比較

次に、プロ(料理人)と一般人について検討します。何の変哲もない一般人と分業することにメリットはあるのでしょうか。

❶と同様に、まず、双方がバラバラに生産している場合、1日あたり、料理人は、ハンバーガーを240個、椅子を12個作り、一般人は、ハンバーガーを120個、椅子を12個作り、合計、ハンバーガー360個、椅子24個が出来上がります。

次に、プロは自分の得意分野(ハンバーガーの生産)に特化し、一般人は、プロが生産しないもの(椅子づくり)に専念します。すると、ハンバーガーは、480個、椅子は24個出来上がります。

分業しないときと比べ、椅子づくりは、双方ともに同じ力量ですので変わりませんが、料理人が得意分野であるハンバーガーづくりにより多くの時間を割けるようになった結果、ハンバーガーは、120個/日多く生産できるようになりました。つまり、一般人とも、分業することに効果はあるようです。

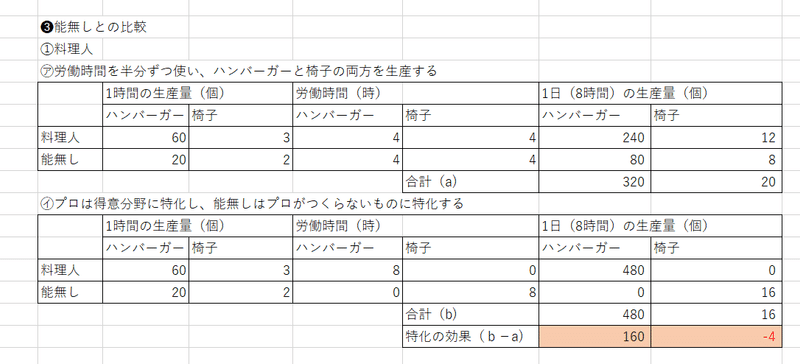

❸能無しとの比較

最後に、能力が一般人より劣る場合でも、分業する意義があるのか検討します。

上表のとおり、料理人はハンバーガーづくりに、能無しは椅子づくりに特化すると、ハンバーガーの生産量は、分業前と比べて160個増産できます。一方、椅子は▲4個と、減産してしまいます。

能無しは、能力が全般的に劣るため、単純に特化しても足を引っ張ってしまうようです。そこで、料理人が労働時間を調整し、2時間だけ椅子づくりに時間を割くことにしました。すると、下表のような結果になります。

労働時間を調整したことで、椅子づくりもプラスとなりました。能無しと分業しても、調整次第で全体をプラスにすることが可能であることが分かります。

分業することで、各々の得意分野を存分に活かすことができます。その結果、社会全体の生産力を伸ばすことができるのです。これは、プロ同士に限った話ではなく、一般人やそれ以下の人々と行うことでも、一定の効果を発揮することができます。

(4)取引することで強者も弱者もプラスになる

分業によって、全体の生産量を増やすことは分かりました。では、全体のパイを増やしたところで、それらを取引(交易)することのメリットはいかなるものなのでしょうか。

例えば、先の料理人と能無しの間で次のような取引をします。

まず、両者は、労働時間(8時間/日)の半分ずつをハンバーガーづくりと椅子づくりに割いていました。ある時、料理人は、能無しが作った椅子3つと、自分が作ったハンバーガー45個を交換しました(ハンバーガー15個=椅子1個)。

料理人は、能無しから椅子を3個仕入れたおかげで、自分で椅子を3つ作る必要がなくなります。その分、得意なハンバーガーづくりに時間を割くことができました。彼にとって、椅子3つ作るのに、1時間かかりますから、それをハンバーガーづくりに充てられることで、ハンバーガーを60個多くつくることができるようになります。

一方、能無しも、料理人からハンバーガーを45個受け取ったことで、ハンバーガーづくりに割いていた2時間が浮きます。そこで、その分を椅子づくりに割くことにしました。

なお、この1回の取引で、両者の手元に残るのは、料理人がハンバーガー195個(240-45)、椅子15個(12∔3)。能無しが、ハンバーガー125個(80∔45)、椅子5個(8-3)です。

両者の合意の上、この取引は継続されることになりました。

これから毎日、2人の手元に残るのは、料理人がハンバーガー255個、椅子12個。能無しは、ハンバーガー85個、椅子9個です。

取引前と比べ、料理人は、ハンバーガーを15個、椅子を3個、能無しは、ハンバーガーを5個、椅子を1個多く手元に残すことができるようになりました。

つまり、たとえ生産力が高い者と生産力が低い者との間であっても、分業し、取引することで、全体のパイを大きくしながら、それぞれの生産力を高めることができるのです。

それぞれの得意分野を活かし、社会全体の生産力を高め、同時に取引に参加するメンバー各自を豊かにすることこそ、貿易の効用なのです。

ところで、料理人は、能無しより少ない時間で多くの品物を作れます。このときの料理人のように、少ない資源でより多くのものを生産できるとき、料理人は、能無しに対し、「絶対優位」があると言います。

一方、1時間を無駄にした場合、料理人はハンバーガー60個分も損しますが、能無しは、20個の損で済みます。このように、何かを犠牲にするとき(犠牲にするものを「機会費用」といいます)、損失が少ない能無しは、料理人に対し「比較優位」があると言います。

(補足:強者に搾取される例)

下表をご覧ください。

先の取引例に似ていますが、取引後の能無しの取り分は、ハンバーガー▲40個と、取引前に比べて減っています。

一方、全体の生産量も、料理人の生産量も増えています。

何が違うかと言いますと、ハンバーガーと椅子の交換比率が、椅子1個当たり15個から5個に減っているのです。

つまり、能無しが作った椅子が安く買いたたかれてしまっているということ。こうなってしまうと、確かに全体のパイが大きくなっていても、生産力が高い者が、弱い者を搾取することになります。自分が売るものの価値をきちんと見極め、価格交渉することが大事です。

(5)まとめ

本記事では、貿易の効用について考察し、分業と取引によって、社会全体のパイを拡大し、(きちんと調整すれば、)参加者全員に利益をもたらすことが分かりました。

得意分野がある者は、それを突き詰めれば、社会全体の利益になります。

また、能力は月並み、あるいは人より劣っていても、己の役割を理解し、時には補助役に徹することで、社会全体の利益を増やし、かつ己の利益を増やすことができます。

「協力し合えば、大きな利益を生み出す」

言われてみれば当たり前のことですが、人というのは、とかく視野が狭くなりがちです。視野を広くし、自分(個人レベル、国家レベル等々)のことだけでなく、他者との関係の中で、いかに社会全体の利益を拡大していくのか、常々意識することが重要だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?