どうせ歩くなら東海道 05 【水口~土山 2】

続きです。

国道1号線に面した茶畑の中に、斎王の頓宮跡があります。

斎王(さいおう)とは、

天皇即位の度に伊勢神宮に派遣され奉仕した未婚の皇女のこと。

平安時代から鎌倉時代にかけて31名の斎王がこの地を通って

伊勢に向かわれました。

その斎王が宿泊された仮の宮殿が頓宮(とんぐう)です。

「頓」には「仮の」とか「にわかに」のような意味があり

なるほど、だから頓服薬は頓なのか、なんてことを考えたりしました。

京都から伊勢まで5ヶ所の頓宮が設けられましたが、

用を終えるとすぐに取り壊されたため、

その多くは詳細な場所がわかっていません。

その中でもここ垂水頓宮は発掘調査によって特定された稀有な例です。

ここだけあきらかに空気が違っていたのですが、写真で伝わりますかね?

さて、まわりの茶畑はまさに刈り入れの真っ最中。

ご夫婦が茶刈機を一緒に操作しながらお茶を刈っておられました。

息のあった作業。ご夫婦の歴史が感じられます。

お茶の葉はバリカンで刈り取られて自動的に収納袋に入ります。

機械化されているとはいえ、やはり重労働に違いありません。

ここでは宿場町で京都から近いという土地の利と、

お茶の栽培に適した土壌や気候条件を活かして、

江戸時代からさかんにお茶が作られていました。

現在も滋賀県最大の生産量を誇っています。

一方で、荒れた茶畑も目にしました。

地元の方によれば、畑を受け継ぐ後継者がいなくなり、かと言って

抜根するにも労力と費用がかかるので、放置するしかない。

とのこと。心が痛みます。

頓宮から北へ5分ほどで松尾川沿いの渡し跡に到着。

残念ながら現在は通行禁止です。

松尾の渡し跡

というわけで、1号線まで戻って白川橋をわたります。

歩道の横を車がビュンビュン通りすぎてちょっとビビる。

旧街道を歩くのに慣れてしまってるのでたまに国道を歩くと緊張します。

ふたたび東海道に入ります。ほっ。

こんなふうに不自然な角度で国道と交差するのはよくあるパターン。

右へ入ると土山宿の中心部。

土山宿は天領(幕府の直轄地)だったので代官が常駐していました。

ちなみに、大多数の日本人が持っているであろう代官のイメージとは

厚化粧でキンキラキンの着物をきて

越後屋と結託して私腹を肥やし

お百姓の娘を手篭めにしようとして

いいところで弥七やかげろうお銀に邪魔されて

最後には黄門様にシメられる。

げにテレビの洗脳はおそろしき哉。

そんな(どんな?)お代官さまのお屋敷が「陣屋(じんや)」です。

土山宿 陣屋跡

そしてこちらは「問屋場(といやば)」

宿場は宿駅ともいい、旅人の宿泊はもちろんですが、

どっちかというと幕府や大名など公用で行き来する人や物を、

となりの宿場までリレー方式で運ぶことの方が重要ミッションでした。

これを人馬継立(じんばつぎたて)といい、そのための馬や人足を手配して引き継ぎ業務を行なったのが問屋場です。

役人が業務に勤しんでおります。

東海道伝馬館

荷馬と馬子(まご:馬を曳く人)。がんばれ!

東海道伝馬館

馬が小さくてかわいいですね。

ひそかに藁ぐつを履かせてもらっているのが胸キュン。

蹄鉄はこの時代はまだ使われてなかったそうです

(暴れん坊将軍はパカパカ走ってたけど)

馬や人足の数は宿場ごとに決められており、数が足らない時は

周辺の村から調達しました。これを助郷(すけごう)と言います。

土山宿の助郷一覧

東海道伝馬館

蒲生や日野からも。ちょっと遠いよね。

北土山東海道伝馬館

今も土山家の御当主がお住まいなので見学には予約が必要です。

以下、こちらにお泊まりになった方々(一部)

オランダ商館長ケンペル

篤姫

徳川家茂

徳川慶喜

松平容保

勝海舟

明治天皇

まぶしすぎてクラクラしますわ。

さきほどの問屋場の面々にはこちらで会えます。

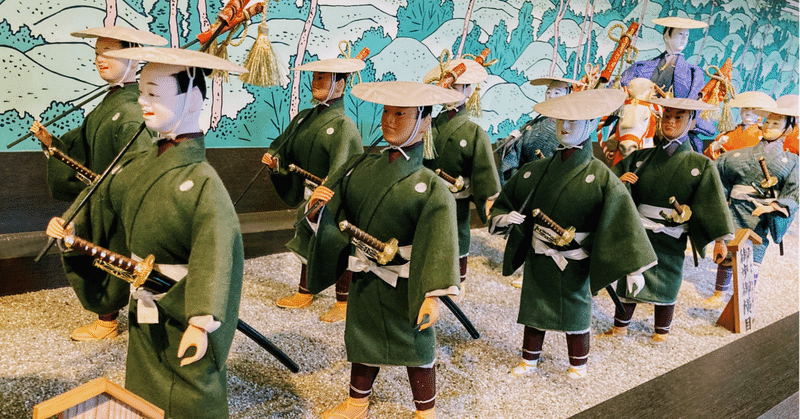

中でも京人形で作られた大名行列がすばらしかった。

こういうものこそ歴史の授業で活用してほしいです。

東海道伝馬館

東海道伝馬館

東海道伝馬館

館内で購入したのがこちら。

(あいの土山ふるさとガイドの会 発行)

土山宿歴史ガイドさんの編集によるもので、名所旧跡はもちろん

その由来、伝承、民話などの地元ならではのエピソードが

わかりやすく語られており、とても充実した内容です。

(今回の記事もほとんどここからの受け売りでございます。)

冒頭にこう書いてありました。

私たち歴史ガイドは、歴史や民俗の専門家ではないので

ここに書かれているものは、全てが学術的に正しいとは言えません。

書かれているものを、全部検証しているわけでもありません。

しかし、学校で教えられた歴史が間違っていた、ということも

よくある事ですので、この冊子に書かれたことも、

私達の後の世代が訂正してくれれば有難いと思っています。

(あいの土井ふるさとガイドの会 編)

まさにおっしゃる通りで

心の底から賛意と敬意を表したいと思います。

荒唐無稽に思える伝承、無名のお社や祠。

そういうものが歴史の真実をこっそり語りかけてくれている。

東海道を歩いていると不思議とそんな気持ちになります。

江戸まで、約430キロ。

本日のゴールは「道の駅 あいの土山」。

抹茶ソフトクリーム盛り放題コーナーがにぎわっていました。

それを横目で見ながら、無料サービスの土山茶で一息。

バスに乗って貴生川駅へ向かいました。

おまけ

クイズです。「あいの土山」の「あいの」は次のうちどれ?

1)間の

2)藍の

3)鮎の

4)峡の

5)間もなく

正解は、「わからない」でした。ギャフン(死語)

ただし、近年では(5)の説が有力とのこと。

(最後までガイドマニュアルからの受け売りです)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?