アンコール時代から続く影絵、スバエクトムを寺院で鑑賞

今回は遺跡ではないですが、2008年にユネスコの無形文化遺産に登録されたスバエクトム(ココナツの殻を燃やした明かりで行う牛革影絵)の、観光目的ではない儀式的な上演を鑑賞することができました。シェムリアップに来て二回目です。

2023年1月の前回は当日の午後に公演を知り、今回は前日のお知らせでした。

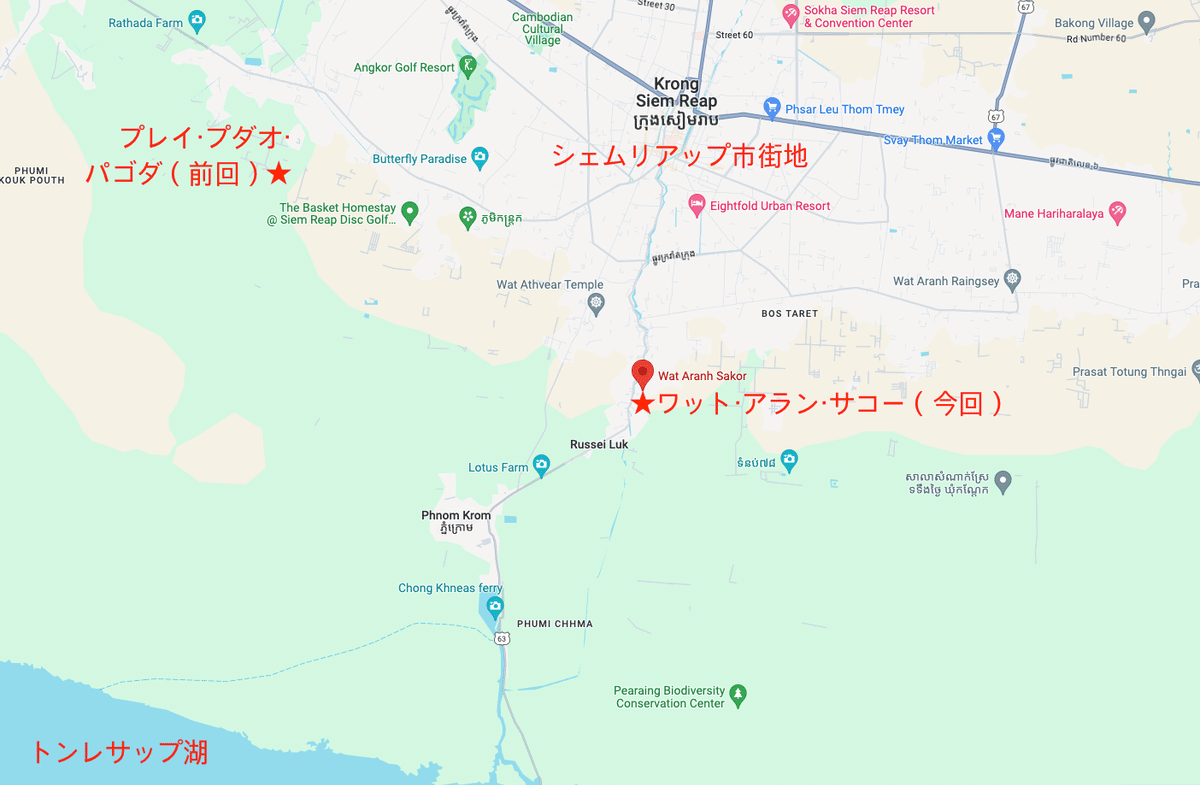

道は分かりやすかったものの街灯なし

前回はパゴダにたどり着くまでが大変で、街灯のない道を延々走り、本当にこれでいいのかと不安になる頃に爆音のテクノが聞こえて、クラブ状態のパゴダに到着というとんでもない経験でした。舗装された道からパゴダに向かう細い道に入る時に車止めがあったので、トゥクトゥクでも行けない場所だったと思います。その1年半前の、初めてのシェムリアップでのスバエクトム体験はこちらでした。

しかし、今回のアラン・サコー寺院はシェムリアップ川沿いなので迷うこともなく、中心部から30分弱でチャッと行けました。街灯がなかったので恐る恐るでしたが、(トンレサップ湖やプノンクロムに続く道なので)交通量はまあまあありました。

2回目なので安心して鑑賞

前回は会場に着くまでが本当に大変だったことと、観光客ゼロだったこと、クメール語以外の案内がなかったこと、そしてベトナム在住時から夢だった本場スバエクトムということで感涙でした。

今回は比較的楽に会場に着き、この公演を紹介してくれたクメール語の先生も、旅行かなと思われる日本人の方も何人かいらっしゃいました。

公演は時間通りに始まりました

簡単な挨拶と短いお祈りの後にすぐ始まりました。30-40分開演が遅れた上にお祈りの時間が長かった前回とは違いました。

クメール語の先生によると、最初の方は子供向けに「ここに来た皆さん、楽しんでいますか?」などと演者が会場の子供に話しかけていたようです。

ユネスコによるスバエクトムの紹介はこちらです。

スバエクトゥイ(小さな影絵)がもっとカジュアルで気軽なものに対して、スバエクトム(大きな影絵)は宗教儀式の側面があり、特定の機会にしか上演しないとのことです。起源はアンコール時代以前に遡り、アンコール陥落後は儀式的な意味合いを持ちつつアートへ進化したそうです。

いや、ユネスコのこの解説もすごい!ほんと大好きです!スバエクトム。

さて、始まりました。演目はリアムケー(ラーマーヤナのカンボジア版)です。

スバエクトムを鑑賞したのは、プノンペンのソバンナプムシアターと国立博物館のシアター(現在両方とも閉館)の公演、シェムリアップのレストランの公演を入れると多分これで7回目です。

今まで演者の動きと音楽に圧倒されすぎて、内容まで気を配ることができなかったのですが、今回初めて気づいたことはこの影絵はとんでもない数(1回の上演で160の影絵とユネスコのリンクにありました)の影絵人形があり、どんどんそれを変えていくことでこの影絵劇が進んでいくのだということでした。

スバエクトムに関する日本語の情報がないかと探すと、九州大学の論文がありました。2006年の論文で、知らなかったことも多く非常に興味深かったです。

カンボジア伝統影絵劇『スバエク・トム』及びその 関連芸能の現地調査

芸術工学研究院音響部門の研究だそうです。そういえば九州大学は音響の分野が強いと聞いたことがありました。

2024.6.15 スバエクトム映像

足場の上に結構な数のココナツの殻を置き、燃やして影絵を行います。上記の論文を読むと雨季は難しいとあり、そりゃそうだなと思いました。

6月の半ば、雨季に入っていますが、4日間晴れ、4日間スコール、のような感じです。この時は遠くで雷が見えましたが雨は降らずラッキーでした。

やはり何度見ても素晴らしいです。牛革影絵の様式、演者の動き、体の奥に響くような伝統音楽、そしてクメールルージュで演者のほとんどが粛清された後に残った人々の努力でこの伝統芸能を復活させたこと…

「ラーマーヤナ」自体も少しずつ知りたいと思うようになってきました。

次回、見ることができるでしょうか。またも突然の公演のお知らせを、心待ちにしています!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?