「ジョブ型雇用 日本の論点(下)」〜 ジョブ選択のトライ&エラーに寛容に

日経新聞8月28日朝刊の記事について、前回に引き続き書きたいと思う。

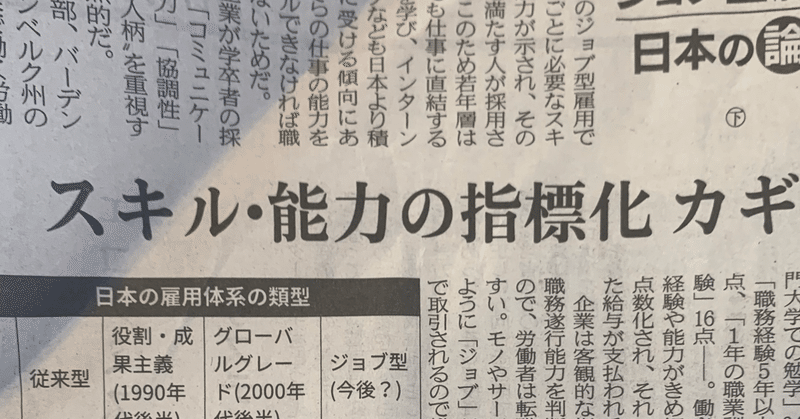

ジョブ型雇用というと、雇用の流動性がどうしてもセットになる。旧来型の日本型雇用体系の企業でジョブ型雇用が検討されているのは、社内にないスキルセットを外部から取り込まない限り競争力を保てない、という危機感が背景にある。また、年功序列、ゼネラリストを前提とした報酬体系では、貢献やポジションの市場価値よりもオーバーペイになる人員と、アンダーペイになる人員がうまれてくる。世間でジョブ型が浸透すると尚更、アンダーペイの社員が流出してしまうので、オーバーペイの社員の比率が高まるし、既存の報酬体系では優秀な外部人材が採用できないと悩むことになる。

つまり、世間でジョブ型雇用が浸透すればするほど、人材の質の低下が懸念されることになる。特に、先んじて日本型雇用からジョブ型に移行する競合他社に優秀な人材を奪われる可能性は高まっていくだろう。

そう考えると、多かれ少なかれ、ジョブ型雇用への適合が求められる世の中になるはずだ。記事には雇用の流動性や解雇の話題があり、それに対する漠然とした恐怖を感じる人も多いのではないかと思う。

ジョブ型雇用の世界では、ジョブディスクリプションの期待値に満たないパフォーマンスが長期間続いた場合、報酬やポジションを調整することが求められる。いくら公正な評価をしようとしても、個々人の評価はその特定の環境における期待値に影響をうけるので、適材適所でない場合はどうしても評価が低くなってしまう。給与が下がることに対する拒否反応は強いだろうが、着任してみてから評価基準が自分の適性と合わなかったり、キャパシティを超えることがわかった場合に、ジョブサイズの小さいポジションへの異動を前向きに受け入れる人もいるのだ。

少なくとも私の知る限りだが、ジョブサイズを変えたうえで、さらに環境も変えると、打って変わって優秀なパフォーマンスを出すケースはイメージよりも多いように感じる。ポジションとの適合性がないまま、無理をしてそれに合わせようとストレスを抱えたり、長期間にわたり自己防衛し続けるのはその人にとっても幸せではないし、違うジョブにスライドすることに本人も周囲も寛容になれば、逆にチャンスをもたらすことにもなると思う。望んだポジションでも、やってみたらフィットしないケースは普通にあるし、自分にフィットするものを探すためにトライ&エラーをすることを恥としない見方がもっと広がってもいいのではないか、と思う。

ジョブサイズは概ね報酬と連動するのだが、「複雑性」「不確実性」「影響力の範囲の広さ」で考えると、整理しやすい。単純で見通しが利く小さい範囲のジョブは報酬が低く、複雑で不確実で広い影響範囲で結果を出すことを求められるポジションはジョブサイズが大きく報酬が高いということだ。

これはあくまで会社での役割上の話であり、報酬が高いからといって人として上とか下とかいう次元の話ではないと思う。もちろん、自分ができない複雑な業務ができる人をリスペクトをするのは自然な心理だが、一方、ジョブサイズの小さい人の貢献もリスペクトすべきだと思う。そもそも、さまざまなジョブが集まって組織が出来ているし、自分の仕事が成り立つのも他人と分業しているおかげなのだ。だから、ジョブサイズの大きい人が小さい人を見下してプライドを保つのは健全な心理ではないし、むしろ、今のジョブサイズで評価されない恐怖とコインの裏表のように思う。

いずれのケースも、「大手企業から転職するのは負け」「年齢が上がるにつれジョブサイズが大きくならないと負け」「ポジションや給料が上の方が人として偉い」のようや極端なバイアスは、回り回って自分を苦しめることになると思う。さすがにそうは思わないという人もいるだろうが、いざ、自分のケースになると、意外に拘ってしまうものなのだが。

とはいえ、どんな仕事でも、充実して働けること、感謝されたり必要とされることが、最終的には満足につながるはずだ。そのためには今の自分にフィットするジョブを見つけるのが理想だし、その際は自分の能力や強みに対するメタ認知が欠かせない。いわゆるスキルの棚卸しだけでなく、当たり前にやっている行動様式が意外にその人の強みを作っていることも多い。もちろん日本型雇用の中で培ったビヘイビアが実は高い付加価値をもたらすこともあるだろう。

いずれにしても、日本型雇用の歪みが、そこにいる個々人を苦しめているのであれば、ジョブ型の良さを見極めて、適応するというのは良い選択肢だと思う。

いただいたサポートは、他のクリエイターの方へのサポートに使います✨