私と阪神淡路大震災

"嫌でも"、染みついている。

誤解を恐れずに言うと、阪神淡路大震災が発生した1月17日は、そういう日だ。

もちろん、西宮市で生活している者として、思いを致さずにはいられない日でもある。

1994年生まれの私が、1歳になってすぐの出来事だった。

さすがにまだ物心はついていない。何も覚えていない。

私たち一家は当時、父の仕事の都合でアメリカのカリフォルニア州に住んでいた。

奇しくも阪神淡路大震災の発生するちょうど1年前、カリフォルニア州でノースリッジ地震が発生した。

このノースリッジ地震が、私が誕生するちょうど1週間前の出来事である。

この地震がきっかけで、「地震」という出来事に対して、アメリカ人はかなり敏感になっていた。(父談)

1995年1月17日。

カリフォルニアは昼を少し過ぎたあたり。

母は自宅でテレビを観ていた。

突然画面が切り替わり、

「EARTHQUAKE」「JAPAN」「KOBE」

ご丁寧に日本地図も表示され、神戸のあたりに大きく印がつけられていた。

母は、自分のふるさとのあたりで大変なことが起きたと察した。

慌てて国際電話で実家に電話をかけると、すぐに繋がったそうだ。家族全員の無事を確認し、数分後にもう一度電話をかけると、そのときにはもう電話は繋がらなくなっていた。

父はそのとき初めて、「I’m sorry」の持つ意味が「ごめんなさい」だけではないと知った。

小学校入学前に西宮市へ引っ越した。

校区には、新しい家が多かった。

阪神淡路大震災が発生したその日は、毎年全校避難訓練が行われていた。

震災を経験された方の話を聞く機会もあった。

街の中に、地震が起こった5時46分で針が止まっている時計が、地震でひび割れた壁が、今も残されている。

東日本大震災の被災地の惨状をテレビ画面を通して見て、自分に何ができるか考えた。

香港在住中、日本出身ではない友人と新海誠監督のアニメ映画「すずめ」を観に行った。映画内で使われたある効果音を大地震と紐付けて受け取ったのは、日本人である私だけだった。

日本人は地震に慣れているから、ちょっとやそっとの揺れじゃ驚かないって本当?と、地震を経験したことがない海外出身の友人に聞かれたこともある。

さすがの日本人でもコップが倒れて中身が溢れたぐらいからちょっと焦り始めるかな、コップが勝手に飛び跳ね始めたら本当にヤバイ。

そういう軽いノリで返すと、友人は大抵笑ってくれる。その後に「運良く自分はそこまでの地震に遭遇したことはないけど、昔自分の街で…」と地震は自分たちにとって身近なものであることを合わせて話した。

これまで"運良く"、大地震を当事者ではない立場で見てきた私の地震との距離感はそんなものだ。

2024年1月17日。

神戸市の東遊園地に足を運んだ。

今まで、この日にここへ来たことはなかった。

それぞれの人の、それぞれの形での慰霊。

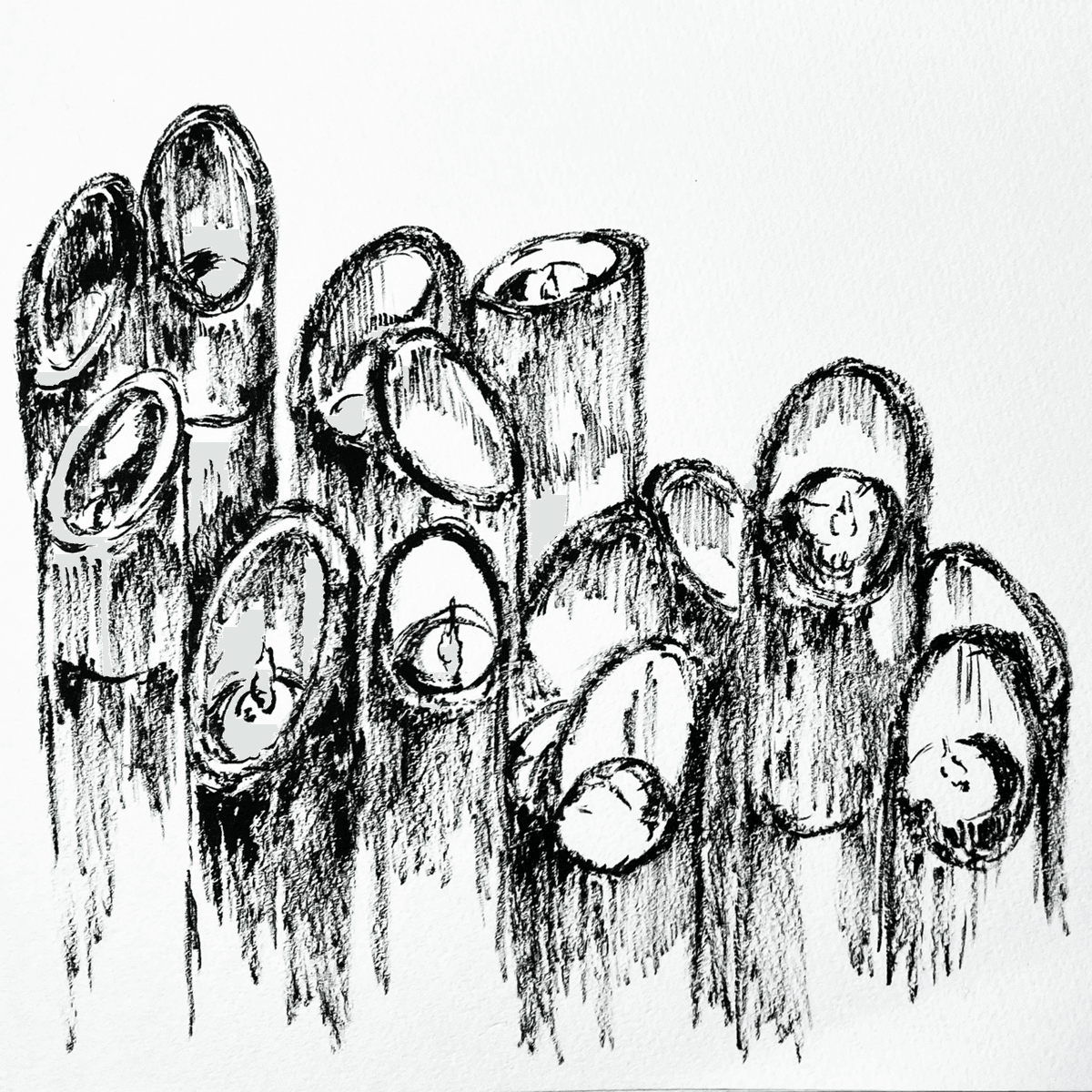

あの灯篭を初めて自分の目で見た。

最初からそうしようと思って来たわけではなかったが、カバンにスケッチ用具一式が入っていたので筆を走らせた。

灯篭の火が想像していたよりもあたたかくて驚いた。スケッチをしているあいだ、手がかじかむこともなかった。

先ほど述べたように、私は"運良く"、これまでの大地震を当事者ではない立場で外側から見てきた。

東日本大震災の発生をきっかけとして、年を重ねるごとに、阪神淡路大震災を含む大地震は"他人ごと"から"自分ごと"になってきている。

生きているうちに私自身も当事者になることは間違いないと思う。

現在進行形で被災され当事者である方々、当事者あった方々に対し「大丈夫でしたか」「頑張りましたね」「頑張ってください」とはとても言えない。

地震から何年経っても、地震さえなければ生まれなかった痛みとともに生きている人たちがいる。それを忘れないようにしたい。そんな風に、思いを致す日にしたい。綺麗事かもしれないけれど。

この街が、ここまで戻ってよかった。

灯篭の灯りを眺めながら、ただただそう思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?