ブラック・ミュージック入門のためのロック

20代後半から現在に至るまで気が付けばブラック・ミュージックばっかり聴くような人生を送っているが、10代の頃はロックばっかり聴いていた。

ロックのルーツがブルーズ等ブラック・ミュージックであることはだんだんと分かってきたので、好きなバンドが挙げるブラック・ミュージックを聴いてみたりしたけどその良さを理解するのがなかなか難しかった。

そんなロック・キッドだった自分をブラック・ミュージックに誘ってくれたロック作品をピックアップ。

ロック好きな人たちがいきなりブラック・ミュージックは難しくても、ロックが好きならここからまっ黒な世界に飛び込むことができる作品たち。順不同。思いついたまま。メジャーなミュージシャン、作品でまとめたつもり。

90年~00代のものが多いのは自分が青春時代を過ごしリアルタイムで聴いたから。

The Band / S.T.(1969)

レヴォン以外がカナダ人である故とも言われているが、アメリカのブルースやリズム&ブルーズ等に強いあこがれを抱いていたバンド。ザ・バンドだけではなく、アメリカン・ルーツ・ロックが好きになり、ブラック・ミュージックを色々と聴きたいと思った。

本作はサイケデリック全盛の60年代末に泥臭く土臭いルーツ・ミュージックで「反抗の時代」への反抗をして見せた作品。ブラック・ミュージックのみならずフォークやカントリーなども含めたルーツ・サウンドなので「真っ黒」ってわけではないが、実に自然な「クロっぽさ」を醸し出している。

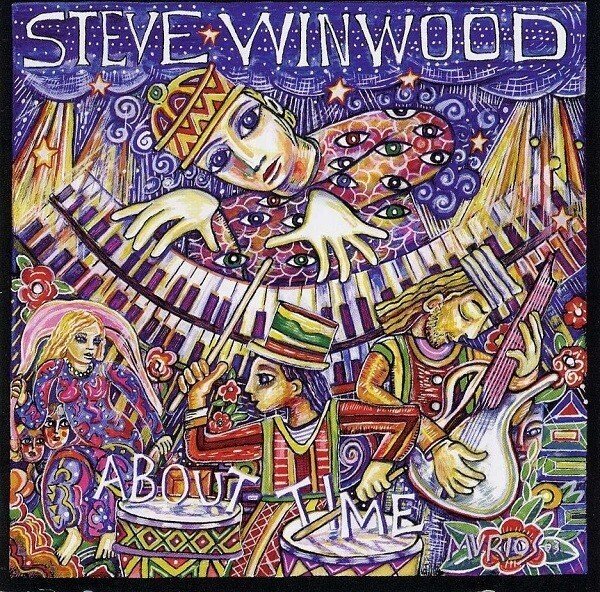

Steve Winwood / About Time(2003)

パンク以前のUKロックはUSのブラック・ミュージックの影響をとても強く受けていた。デビューした60年代から、表面上はどんな音楽を演っても常に根っこにはブルースやR&Bがしっかりと根付いていたこの才人が2000年代に出した本作も素晴らしい。後輩のポール・ウェラーもそうだけど、若い頃はいかにも「ブラック・ミュージックに少しでも近づきたい!」って力んだ感じが強く出るんだけど、長年真摯に音楽をやっていると白人でもこんなにもリラックスしながら「クロい」音が出せるようになるんだなあと思わせてくれる。継続は力なり。「大人のロック」なんかじゃないぜ。ちなみにギターとドラムはアフリカン・アメリカンです。

Talking Heads / Stop Making Sense(1984→Re.1999→Re.Re.2023)

いかにもNYの音楽IQ高そうなバンド。ブライアン・イーノと小難しいことを追求してなんともぎこちないリズム主体の音楽(それが個性になっていたわけだが)を生み出した後に生み出された名ライヴ盤。

名盤とされる「Remain In Light」にしても、バーン&イーノ「My Life In The Bush Of Ghosts」にしても、スタジオでごちゃごちゃやってやたらと頭でっかちなリズムが、インテリっぽくて鼻につく(それゆえナードなロック・ファンは好きなんだろう)が、サポートに多くのアフリカン・アメリカンを加えブラック・ミュージックの肉体性を獲得。そのダイナミズムをブラック・ミュージックの大らかでルーズなノリではなくカッチリとしたロックの文法で鳴らすことで分かりやすくかっこよい。ファンクへの第一歩として一つの選択肢。バーニー・ウォーレルのことを本作で知った。アル・グリーン「Take Me To The River」もそう。ジョナサン・デミによる映像作品として鑑賞するのがやはり最高。

The Rolling Stones / No Security(1998)

スティーヴィー・ウィンウッド同様、デビュー当時からブラック・ミュージックへの憧憬を音にしていた転がる石どももまた、長年の活動によりリラックスしながら独自のブラック・グルーヴを手に入れたことを示すライヴ盤(「Birdges To Babylon」に伴う1997~1998年ツアー音源)。選曲も他のライヴ盤と比べて地味なせいもあり10代の頃初めて聴いたときは全く良さがわからなかったが年を重ねるごとにその渋さが染みるようになってきた。ストーンズ作品全般そうだけど。タジ・マハールを迎えた「Corinna」やジョシュア・レッドマン参加「Waiting On A Friend」、「Thief In The Night」といったところが特に好き。2023年のアルバムは好評みたいだけど私にはさっぱりでした。

Laura Nyro And Labelle / Gonna Take A Miracle(1971)

いかにもニュー・ヨークのいかにもシンガー・ソング・ライターなローラ・ニーロだが本作は全曲をシェリルズやミラクルズ、マーサ&ザ・バンデラス等リズム・アンド・ブルース等のカヴァー集。

フィリー詣でを敢行しブレイク前のラベルの3人を従えシグマ・スタジオ録音、ギャンブル=ハフのプロデュース。ノーマン・ハリスやヴィンセント・モンタナJr.あたりも当然参加。とは言えこの後隆盛を極める流麗なフィリー・サウンドではなくローラ・ニーロのパーソナルを前面に押し出した作品。

黒さのないか細い感じの声は好き嫌いがあるかもしれないが「Monkey Time~Dancing In The Street」のノリが最高に好きだった。この人のほかの作品はそんなにはまらなかったけど本作だけは好き。

関係ないけど「Dancing In The Street」のイントロはナイナイのオールナイトニッポン(のジングル、点取り占い)を思い出す。わーわー言うとります。

Beck / Midnite Vultures(1999)

とにかくいろいろな音楽をごちゃ混ぜにして吐き出していた90年代のベック。

ソウルやファンクからの影響を押し出したと言われる本作もその聴きやすさから割と気に入ってた1枚。オープナー「Sex Laws」から賑々しいホーンが気分を高揚させてくれる。全体的には80sのエレクトリックなソウルやファンクを90年代風に鳴らしている感じ(?)だが、今となってはむしろオーセンティックな「Sex Laws」とまんまプリンスな「Debra」ぐらいしか聴かない、いや聴けない。

まだロックしか聴いていない時期だったので国内盤ライナーノーツに「ソウルやファンクに接近した作品」みたいなことが書いてあって、「なるほど、これがソウルやファンクって呼ばれるジャンルか~」と思った記憶がある。

余談だが当時パルプ(Pulp)の「This Is Hardcore」というアルバムを聴いて「これがハードコアって呼ばれるジャンルか~」と思ったこともある。

さらに余談だがベックの本ライナーに「Sex Laws」の中盤で出てくる僅かなバンジョーの部分を「70年代のThe Whoからの影響」みたいなことが書いてあったが、その一瞬だけでWhoの影響とか言いきってしまう音楽評論家様って何だろうね、ロック系の人に多いけど。あいみょんのナントカって曲を「P-funkの影響」みたいに言っているのもあって聴いてみたら「言われてみればう~ん、そうかも」って程度だったし。

Squerrel Nut Zippers / Hot(1997)

90年代のアメリカン・ロックはグランジ・オルタナ時代であったが、その裏で実に地味~にオルタナ・カントリーとかいうのも流行った。で、その流れでアメリカン・ルーツ・ミュージック全体もそこそこ注目され、このバンドやAsylum Street Spankersなどは「アコースティック・スウィング」と呼ばれていた。たぶん極々一部のロック・ファンしか知らない。

ホーン・セクションをバンド内に抱えキュートな女性ヴォーカルをフューチャーしたりとモダン・ジャズというよりはオールドタイミー・スウィンギーなジャジー・ポップスといった所でどこか懐かしい心躍るナンバーは、「ジャズ」というジャンルへ興味を抱かせてくれるには十分であった。

本作を聞いて「サキコロ」とソニクラの「足ジャケ」を手に取ったが全然違う音楽であったというビタースウィートなおもひで。

私が本作と出会った頃は映画「スウィング・ガールズ」が流行っていたりした。

Jimi Hendrix / Live At The Fillmore East(1999)

没後の編集盤が多すぎてどれが正規盤なのかよくわからないジミ。本作フィルモア・イーストのライヴもブート含めたくさんあって何が何だかわからない。「Band Of Gypsys」名義でもともとは出ていた。

そもそもジミはアフリカン・アメリカンだけど、やっているのはロックだから…。とは言えバンドはビリー・コックスとバディ・マイルスだから全員アフリカン・アメリカン。

エクスペリエンスはミッチ・ミッチェルの手数の多い神経質そうなドラムが好きじゃないけど(ジャズ・ロックとかが好きになれない理由でもある)、バディ・マイルスのシンプル極まりないドラムが生み出すグルーヴ、そして歌はブラック・ミュージックへの興味を掻き立てるのに十分だった。

ファンクへの接近を示す作品と言われているけど別に言うほどでもない。まあ過渡期と言えばそうなんだろう。

ところでミュージシャンとしてのジミは過大評価だと思う。やりたいこと、アイデアはたくさんあったんだろうけど、うまくアウトプットできていないというか、生前の作品ってどれもすごく中途半端な印象。中途半端が故に後世の人間がいろいろと想像、妄想してどんどんと巨大な「ジミヘン像」が出来上がって言った感じ。

その中途半端な感じが魅力的なのかもしれないけど。

Paul Weller / Stanley Road(1995)

The Jamで洋楽ロックに目覚めた自分。リアルタイムで聴いたウェラーのアルバムだが10代の自分には渋すぎて何がなんだか…であった。ギターが結構独特の音だなあと思った。

歳を重ねるにつれ、ジワジワと染み込んできたアルバム。とは言えウェラー独自の音楽なので、純然たるブラック・ミュージックとはまた違う。「Woodcuteer's Son」が好き。ウィンウッドも参加。

ちなみに上記、そのスティーヴ・ウィンウッドの所で記した「ブラック・ミュージックに近づきたい」云々と言うのは本アルバム国内盤ライナーに書かれていた事の受け売りである。増井修って今何してるのだろうか。

本作収録「I Walk On Gilded Splinters」を聴いてDr.Johnのオリジナルを聴いたらさらにわけのわからない世界であった。ピーター・バラカンが「Music From Big Pink」の'95年国内盤ライナーにて「変なアルバム」と称していたな。

まとめ

余談が多いな。

Robert PalmerのSneakin' Sally Through The Alley(Meters参加)、Dr.JohnのIn The Right Place(これもMeters参加)、Ruth Copelandの初期2枚(ファンカ参加)等々もお勧め。デヴィッド・ボウイはあんまり好きじゃないなあ。

ブラック・ミュージックの入り口になればいいかなと思って書いてみたけど今やサブスクで何でも聴ける世の中なんだから何もこんな作品を聴いてどうこうしなくたって、とりあえず気になるものをどんどん聴いて気に入ったものを見つけたらいいじゃないって話だよなあ。

我々世代はまだサブスクなんてなかったから、こうやって自分で考えてさかのぼったりして聴くぐらいしか方法がなかったからね。

「ブラック・ミュージック入門」云々抜きにしても素晴らしい作品なのは間違いないので聴いて欲しい作品たちである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?