『土偶を読むを読む』を読む

トゲアリトゲナシトゲトゲみたいなタイトルになりました。

…この例え分かる人いますか 笑?

小代焼中平窯の西川です(^^)

最近気になっている問題について本を読みましたので、今回はそのご紹介を。

↓『土偶を読む』関連動画↓

↓『土偶を読むを読む』関連動画↓

出版までの流れ

簡単にご説明すると、

「土偶の正体を解明した!

土偶は女性像ではなく、植物(植物精霊)をかたどったフィギュアである!」などと主張する、

竹倉史人氏の著書、『土偶を読む』という本が出版されました。

この竹倉氏の『土偶を読む』、

実は考古学的には穴ボコだらけのトンデモ理論だったのですが多くの人が真実であると早とちりしてしまい、サントリー学芸賞を受賞したり、関連書籍が小中学生に推薦されたりといった困った状況となりました。

その状況に業を煮やした専門家達の意見を望月昭秀氏が中心となってまとめ、

「土偶の正体を解明したわけないだろ!あの著書は皆目見当違いだ!」と、専門家が皆でめっちゃキレてるのが

この『土偶を読むを読む』となります 笑

丁寧な反証

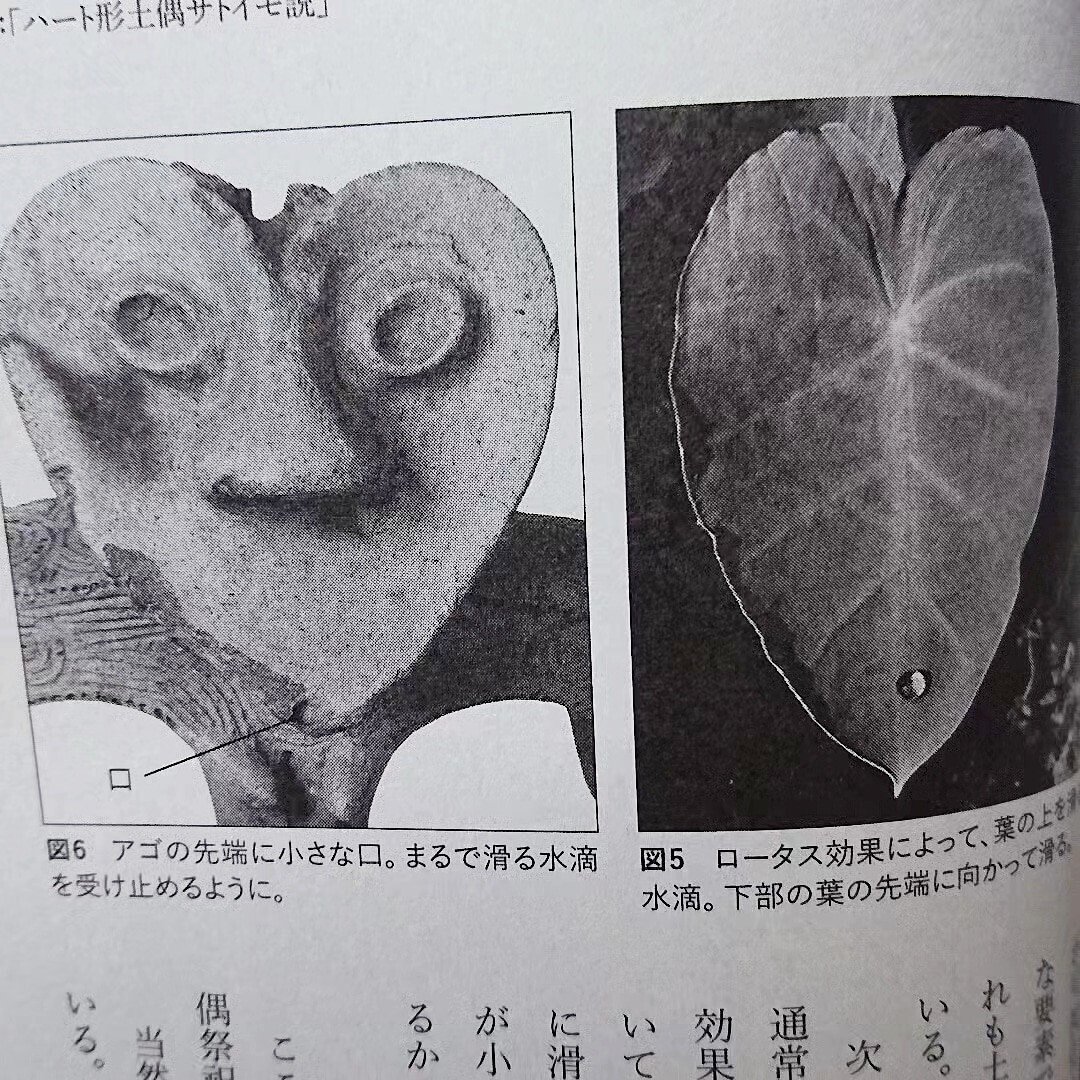

国宝である中空土偶について、竹倉氏の『土偶を読む』では「栗の精霊である。」と断定されています。

まぁ確かに、2次元的な視点だけで見ると似てないこともありません。

しかし、土偶は立体物、当然ですが3次元的な視点が欠かせません。

3次元的に観察すると、この中空土偶の頭には何かが欠けたような穴が二つ空いており、現在の姿が完品ではないことが分かります。

実は中空土偶には類似の土偶が発見されており、その類似品と比較すると完品の状態では、頭にラッパ状の突起が付いていたと推測できるのです。

こうなってしまうと、もう中空土偶は栗とは似ても似つきません。

竹倉氏の『土偶を読む』では、いかに資料を恣意的に選んでいるかが分かる好例です。

「自分にとって都合の良い資料しか集めない」

という愚行は程度の差はあれ、誰しもが陥る可能性のある行為ではあります。

しかし、

竹倉氏のような、これから学術的な研究をするような立場の人間が、行うべき研究態度ではありません。

切り取り問題

竹倉氏の『土偶を読む』について、個人的に強く違和感を持った部分になります。

まあ、これは『土偶を読む』著者・竹倉氏だけではなく、『土偶を読む』に関する報道や広報を担当した方々全ての責任でもあります。

詳細をご説明しますと、朝日新聞GLOBE+の記事で『土偶を読む』著者・竹倉氏が

「山田さんがこの説を博物館の論文として世に出す案に賛成してくれた。」

とコメントされています。

山田康弘氏は先史学がご専門の東京都立大学教授です。

しかし、山田氏ご本人がこの発言のニュアンスを否定されているんですね。

確かにそういった発言はしたそうですが、意図的に切り取られているとのこと。

山田氏が『土偶を読むを読む』の中でおっしゃったことを要約すると

「『土偶を読む』の発想そのものは面白いけれど、学術的には足りない部分が多い。

竹倉氏は考古学のこれまでの研究(考古学の基本)をご存じないので、いきなりその説を正式な論文として発表するのはまず無理だろう。

正式な形ではなくとも、竹倉氏に何かの形で発表の場を見つけようとしていたら、

知らないうちに“山田氏絶賛”という触れ込みで『土偶を読む』の原稿が出版社へ持ち込まれていた。」

という内容でした。

さらに、NHK総合「おはよう日本」での放送では

当時、文化庁主任文化財調査官であった原田昌幸氏が『土偶を読む』について

「従来の考古学になかった発想で新たな学問形態の提案、これからの研究が興味深い。」

という好意的なコメントを寄せたと放送されました。

しかし後日、原田氏ご本人が

「私の意図とは全く違う切り取りをされてしまった。」

「『土偶を読む』は個人の思いつきに近い物で学術的には見るところはないが、従来の考古学になかった視点で興味深いですね、と取材時にコメントしていた。」

という趣旨のことをおっしゃったんだそうです。

こういった意図的な切り取りは、もともと私が強い不快感を持っている行為ですので、『土偶を読むを読む』の中でも特に目に止まりました。

↓具体例を以前の記事で書いております。↓

痛快『土偶はサトイモ説』

竹倉氏の「土偶は植物の精霊を象ったフィギュアだ。」

という主張と全く同じ方法を使い、竹倉氏の説がいかに個人的な思い込みで満ちているかを検証した章になります。

ここの章はぜひ読んでいただきたい部分です。

(一応全体を読まないと、この章の意図が分からないかもしれませんが…!)

大声で批判するのではく、竹倉氏の説と全く同じ論法を使うことで、竹倉氏の『土偶を読む』の矛盾点・歴史への不誠実さを浮き彫りにしています。

↓関連記事↓

上記のような批判の方法は

進化論における

ID論 vs 空飛ぶスパゲッティモンスター教(FSM教)

の構図と全く同じだなぁと思い、感心しました。

※『土偶を読むを読む』そのものとは無関係です

ID論=土偶を読む

FSM教=土偶を読むを読む

という関係と同じです。

興味のある方はFSM教の成り立ちを調べてみてください(^^)

また、『土偶を読むを読む』は竹倉氏説への強い批判を含みながらも、その根底には土偶に対する深い愛情が存在することが分かる一冊です。

『土偶を読むを読む』を読んだ後では、

『土偶を読む』という本は竹倉氏自身の個人的主張、竹倉氏自身の思いつきを土偶を利用して言いたいだけで、土偶への愛情は特段無いのだろうなぁと思わざるをえません。

個人の自己都合で本当の歴史を捻じ曲げるという行為は、この土偶問題に限らず、私が軽蔑している行為の1つです。

これは、歴史を愛する全ての人間に言えることではないでしょうか?

さいごに

竹倉氏の歴史に対する姿勢には全く同意できないのですが、『土偶を読む』をきっかけに

分かっている限りの正確な情報を『土偶を読むを読む』を通して私たちが知ることができたのは大きな功績であると思います。

さらに現時点では『土偶を読む』には具体的な証拠が無いだけで、竹倉氏の説が全否定されたわけではありません。

将来、思わぬ形で新たな証拠が見つかる可能性も残されています。

まぁ、かなり低い確率であるとは思いますが…。

この二つの書籍をもとに、『土偶を読む』と『土偶を読むを読む』の関係者同士で公に見える形での討論会を切に希望しております。

土偶についての新たな発見があったり、議論が深まることは土偶を愛する関係者全員が望む未来だと思いますので。

2024年6月13日(木) 西川智成

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?