AI・認知症・マイノリティデザインをかけ合わせてみた

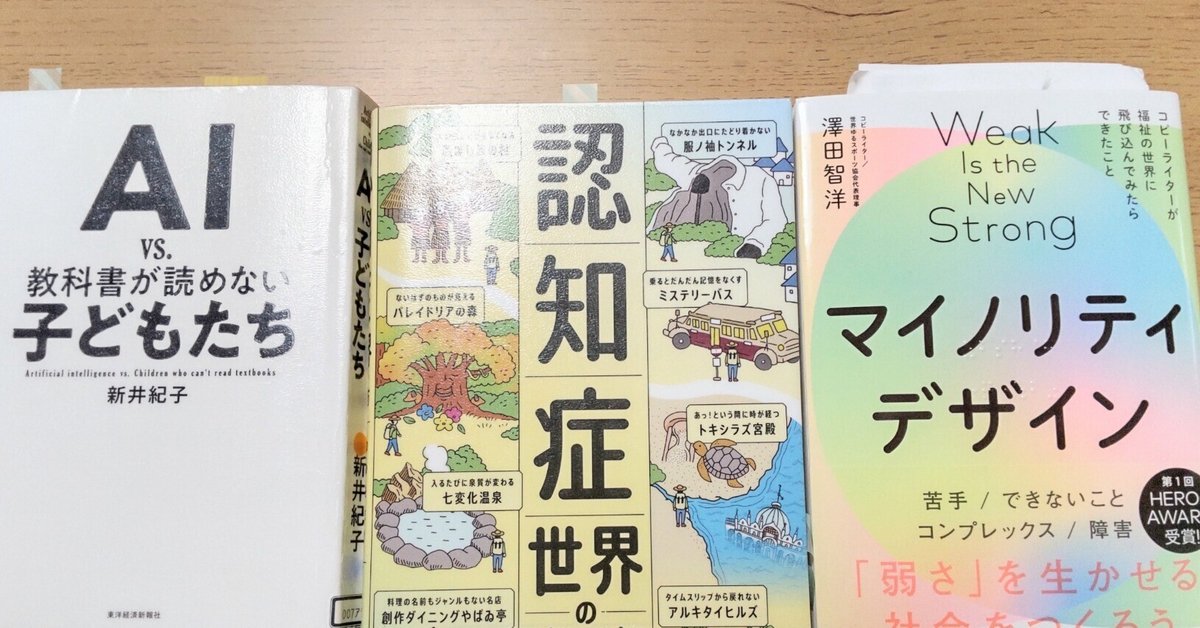

noteの読書感想文2022の課題図書のうち、3冊から感じたことをまとめていきます。

各本は、ざっくり言うと

・AI

・認知症

・マイノリティデザイン

に関する内容。

一見関連がなさそうな3つの分野ですが、意外な共通点がありましたので書いていきます。

1.3冊の紹介

まずは1冊ずつの感想文を紹介。

(1)『AIvs.教科書が読めない子どもたち』

(2)『認知症世界の歩き方』

(3)『マイノリティデザイン』

「あなたの持つマイノリティ性=生かせるもの」ということで、おもに障害者のマイノリティ性から新たなデザインを生み出した内容が書かれています。

ちなみにこの本は昨年も課題図書になっており、大変ありがたいことに受賞させていただきました。(賞品のたこせん、美味しかったです!)

2.AIの基礎知識

まず最初にAIの特徴について簡単に説明。

・AIだからと言ってなんでもできるわけではない

・AIは四則演算(「足し算」「引き算」「掛け算」「割り算」)で構成されている

・AIは「理解する」のが苦手

以上。

AI超初心者によるAI講座でした。

これを念頭にこの後を読み進めていただけると幸いです。

3.認知症✕AI(窓口よりATMの方が早いというのは本当か?)

認知症の症状の一つに次のようなものがあります。

『ATMの操作方法がわからない』

どれを押せばお金がおろせるかわからない。操作手順もわからず何度もやり直しになる。窓口に行っても「ATMの方が早い」と案内されて困る。(p70)

この症状は、抽象的な言語や概念の表す意味が想起できないことから起こります。

「ATMの方が早い」というのは、果たして何を根拠に言っているのでしょうか?

お客さんがATMで出金してくれた方が窓口の仕事が減って、自分の退社時間が早くなるということでしょうか?

ATMと窓口。

お客さんによってどちらが早いかは異なります。

銀行業務の多くは今後AIに代替されるでしょう。しかし、ATMの操作方法がわからない人に説明したり、認知機能が低下したお客さんの意図を汲み取って手続きすることはAIには難しいでしょう。

文字の意味を理解するのが難しいのか、操作の流れがわからないのか、画面を正しく認識することが難しいのか…。それによって対応の仕方は異なります。それらを判断し、臨機応変に対応することこそ、AIの代替が難しい仕事なのではないでしょうか。

AIが活躍する世界でも、認知症の人と暮らす世界でも、理解力やコミュニケーション能力がとても重要となってきます。

4.マイノリティデザイン✕AI

『マイノリティデザイン』に「NIN_NIN」という忍者型のロボットが紹介されています。

視覚障害者の肩に乗せて使い、信号などの交通状況をリアルタイムで教えてくれます。

それはAIに依存しているわけではなく、寝たきりの方がモニター越しに視覚障害者に目をシェアする仕組みになっています。

寝たきりの人は、家にいながら一緒に外出している気分になれるため、双方にメリットがあります。

AIを搭載し、優れた画像認識とセンシングで空間把握し、視覚障害者をナビゲートするといった解決手段もあるでしょう。でも、人と人をつなげてくれるロボットがつくりたかった。新しい人と出会い、コミュニケーションをとり、しかも弱みと強みを交換し合いながら、だれかの力になれるロボット。(p129)

交通状況を把握する技術が人とAIで同じレベルになったとして、果たしてAIとNIN_NINのどちらを人は選ぶでしょうか?

効率だけで考えればAIでしょう。

しかし人とのつながりという付加価値がNIN_NINにはある。

どちらが良い悪いではないと思います。

時と場合、あるいはその日の気分によってどちらでも選べるような選択肢があって良いのだと思います。

「この仕事はAIで代替できるから人手は不要」と決めつけるのではなく、その仕事の意味は本当に技術的な部分だけなのか、他の付加価値もあるのではないか、あるのであればその付加価値の部分に重きをおいて新しいものを生み出せないか。

というように発展させることも可能です。

5.認知症✕マイノリティデザイン

(1)認知症の人が生活しやすいデザイン

【認知症のための工夫例①】

中になにがあるかを書いたラベルの位置や書き方がほかのものと違うことで、混乱する

↓

ラベルの位置や大きさ・デザインを統一する

【認知症のための工夫例②】

記号の理解が難しい

↓

文字と絵の両方を表示する

本書の中から2つの例を書かせていただきました。これらは認知症のための工夫ですが、ラベルが統一されれば、まとまりのあるおしゃれ空間になるし、文字と絵の両方で表示されれば誰だってわかりやすくなります。

最近はデザインがおしゃれ過ぎて何を表している記号なのかわからないこともけっこうあるので、これらの工夫はみんなにとって優しいデザインになるはずです。

(2)障害者の人が生き生きと暮らせるデザイン

【障害者のための工夫例】

車椅子だとスカートは着脱しづらいし、車輪に巻き込んでしまう可能性がある

↓

プリーツ一つ一つにファスナーがついて、フレアにもタイトにもなるスカートを考案

障害者のために考案したこのスカートは、「カッコいいから」「機能性が高いから」という理由で健常者にも購入されていったそうです。その様子を、コピーライターでもある作者はこのように書いています。

架空のペルソナやターゲットではなく「ひとり」を起点に商品を開発することが、世の中にとっての新しい価値を生んだ

(3)「一人のため」が「みんなのため」に

認知症と障害者のためのデザイン。

これはマーケティングの対象としては少数派で、これまであまり注目されてこなかったと言えます。

認知症も障害者も一人一人症状は異なるため、個別に対応していてはコストがかかるイメージがあります。

それでも困っている「ひとり」のためにとことん考えたデザインが、「ひとり」の枠を超えて「みんな」に広がっていく。

この流れこそが一つのデザインとも言えます。これまでのように年齢や性別で特徴を想像することも大切ですが、時代が多様性へ向かっている流れの中では、一つ一つのリアルな声に耳を傾けることが重要になってくるのだと思います。

6.まとめ

今回は、

・AI

・認知症

・マイノリティデザイン

という、まったく異なる分野の3冊から共通点を見つけて感想文を書かせていただきました。

いかがでしたでしょうか?

普段は、自分が関心のある分野の本ばかり読んでしまいますが、課題図書があると今まで知らなかった世界の扉を開くきっかけになるのが面白いですよね。

次はどんな世界に出会えるのか。

楽しみです。

サポートしていただけたら嬉しいです! さらに魅力的な記事が書けるよう、本の購入に使わせていただきます(^^)