大好きなおじいさんたち。

ここんとこ、大好きなおじいさんたちが次々と亡くなってしまって寂しい。

私を文楽沼に引きずり込んだ張本人、7代竹本住大夫さんが、4月28日に亡くなった。

私が初めて文楽を観たのは2013年の錦秋文楽、演目は伊賀越道中双六だった。それまでの私は、能、狂言、歌舞伎、落語までは舞台を観たことがあって、目ぼしい伝統芸能では人形浄瑠璃だけ観たことがなかったので一度は観てみたいなぁと思っていたのだが、たまたま秋の公演の時期にK-POPのアイドルのコンサートが大阪城ホールで開催されることになり、遠征ついでの文楽鑑賞が実現したのだ。文楽や上方落語好きのオタク友達がチケットをとってくれて、かぶりつきの席で観た。

予備知識ゼロ、予習ゼロで観に行った初文楽は、最初だけイヤフォンガイドで解説を聞いてたけど、すぐにうるさくなって外してしまった。文楽劇場では床本の字幕が表示されるし、そもそも太夫の語りに地の文まで入るので、聞いているだけで、ほとんどの内容が理解できる。

わかると言ってもその段の中での話の流れがわかるだけで、登場人物の多い仇討ちものということもあり、ややこしい人間関係などはパンフレットの解説に首っ引きだったけど、この聞き取りやすさはそれ以外の伝統芸能では経験したことがない世界だった。三人づかいの人形の動きも面白かった。右手と左手を別の人が遣う、二人羽織みたいな話なのに、まるで身体から生えた手そのものみたいに自在に動く。人形ならではのトリッキーな動きもある。

この日の一部の切り場を語っていたのが、7代竹本住大夫さんだった。幼い頃に生き別れた実の息子と知りながら、そうとは明かさず娘の仇の行方を聞き出すために命を投げだした父親が、今際の際の暗闇の中で息子に向かって「平三かい、エエ、顔が見たい、顔が見たい」と訴えるシーン、住大夫さんの語りにがっつり心を揺さぶられた私はガチ泣きした。

その上、1体の人形に3人の人形遣いがつくため舞台上には多数のおっさんがひしめいているにも関わらず、すべての人の気配が消えて人形しか見えなくなる瞬間、というのを、この初文楽鑑賞の時に体験してしまった(これには吉田簑助さんが出ていたことも大きいと思う)。なんだかんだで足かけ6年文楽観てるけど、毎回起きることではない。ので、この未知の感覚にも圧倒されてしまった。

いずれにせよ1回目でここまでKOされたのは、やはり語りが住大夫さんだったというのが最大の理由だろうと思う。他の太夫さんたちの語りにもそれぞれ特徴があるけど、住大夫さんの語りには人の情がこもってる。

住大夫さんは翌年で引退してしまわれたので、私が住大夫さんの語りを聴けたのは、その時を含めても片手に余るわずかな回数。古くからのファンの人たちに言わせれば、2012年の脳梗塞を経て復活されたことは嬉しいけれど、全盛期を知る者にとっては聞くのが辛い、というような時期の芸だったが、それでも住大夫さんのあの語りを聞かなければ、私はその後続けて文楽に通うようにはならなかった。

東京の国立劇場はいつでも満席なのに、お膝元の大阪での客足がなかなかのびず、技芸員では太夫の層が年々薄くなっていく中、いろんな心配も抱えておられただろうなぁ…と思う。私は住大夫さんの弟子の文字久大夫さんが推しなので、お師匠さんの代わりに、文字久さんが切り場語りになるまで見続けるんだ…!と、勝手に気持ちを引き締めている。

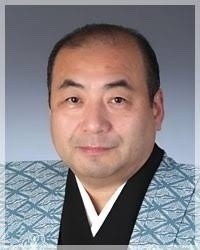

この人が私の推しの文字久さんです。みんなヨロシク!怪我をなさって、いま休演中なんですけど、夏公演には復帰なさるはず…

もう一人の大好きなおじいさんは、絵本作家のかこさとしさんだ。5月2日に亡くなった。子どもの頃にお気に入りだった「だるまちゃん」シリーズ、つい最近まで新刊が出ていた。すごい。もっとも、私は最近のちょっとかわいいゆるキャラっぽくなっただるまちゃんより、初期の若干妖怪っぽさが残る絵柄のだるまちゃんが好きなんだけど。

かこさとしさんは、子どもの遊びの研究書っぽいものも多数出版されていて、自分がやったことのない昔の遊びや玩具の絵をみては、羨ましいなぁと思っていた。小学生の頃には、かこさんの本でみた陣取りゲームを友だちとやってみたこともある。学校で習った昔遊びや鬼ごっこより若干複雑なルールだったけど、面白くてけっこう盛り上がった。大人になって思い出してみると、あれは日露戦争後ぐらいの遊びだったんだろうなーと思う。「鬼」の代わりに戦艦、駆逐艦なんていう役があった。こういう遊びは記録がなければ消えてしまう。

一番好きな「とこちゃんはどこ」は私が物心ついた頃にはすでに、小道具とか街並みがレトロだなと感じるような、ちょっと昔の日本の町が描かれた作品だけど、いまも立派に現役絵本で平成生まれの子どもたちを楽しませている。「ウォーリーを探せ」が流行るよりはるか昔からある探しもの絵本だ。時代を映しながらも普遍的な作品。最近はこういうものが減ったなぁ…と思う。普遍性を目指すとファンタジー一辺倒になって、時代の記録者にはなれないみたいな感じ。

生涯に出版された作品は700作とも。そのうちいくつかはこの先の何十年もまた新しく生まれる子どもたちを楽しませるんだろうなぁ。

たまたまだけど、同じ時代に生きてなきゃ体験できない舞台のひと、死んでも絵本の中で生き続けるひとという、対照的な2人の記事になったことに、いま気がついた。私ももう四十路半ばなので、人生残り時間のほうが少ない年齢だけど、自分はどっちのタイプなのかなぁ、などと思った。

#竹本住大夫 #かこさとし #文楽 #舞台 #絵本 #竹本文字久大夫 #訃報 #2018

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?