村上春樹「1Q84」を外形的構造から読み解く

村上春樹「1Q84」に関する私的メモ。

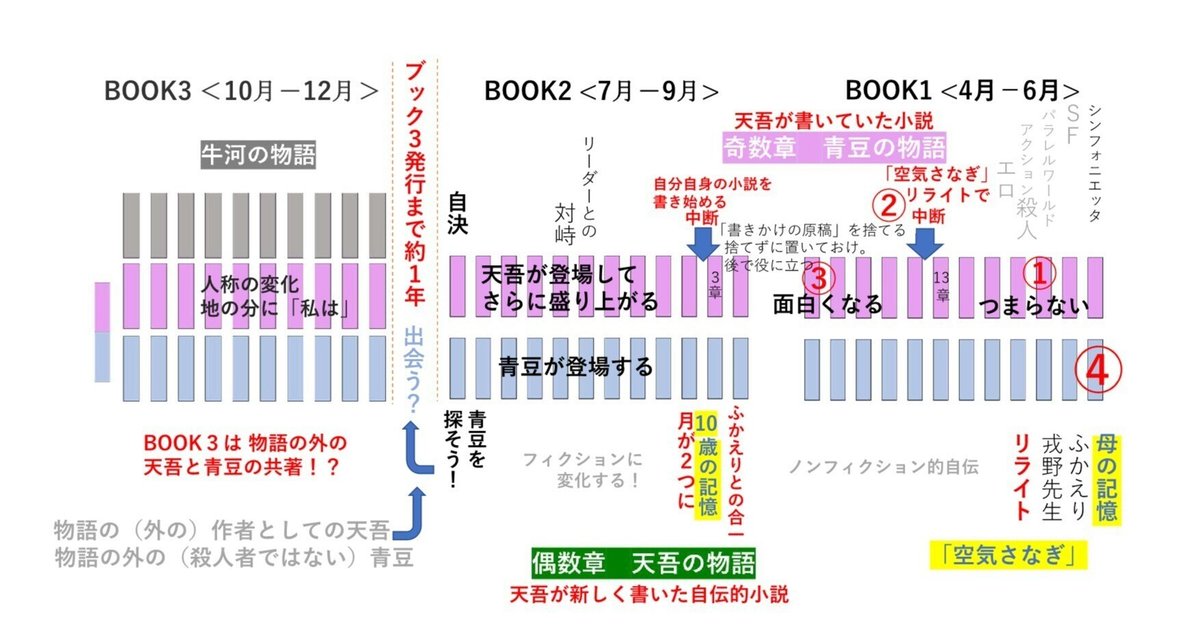

Book1,2は、奇数章「青豆の物語」、偶数章「天吾の物語」いずれも天吾が別々に書いた小説であり、後から1章づつ交互に並べ直されたもの、という体裁を取っている。そして異なる物語を、平行して進む1本の小説とする際、そしてBook3の必要性を感じた時点で一部書き直された、という外形的構造を持っている(と考えている)。

「青豆の物語」Book1の第1章から第13章までを書いた段階で、著者である天吾に「空気さなぎ」をリライトする話が舞い込み、「青豆物語」の執筆は中断する。

「空気さなぎ」のリライトを終えた後、Book1の第15章以降を再び書き始める。

そこからは以前とは見違えるように筆が進むが、Book2第3章・リーダー殺害に向かう直前までを書いたところで、書くのを止める。その理由は、これまで本当に書きたいことが見つからないまま、中身の薄いエンターテインメント(アクション、ハードボイルド、SF、暴力、SEX、薄っぺらな正義など)小説を書いてきたことを、リライトの経験によってハッキリと自覚させられたからである。その経験は、書きかけのエンターテインメントを書き続ける上においても大きな効果があり、青豆の物語は一気に盛り上り充実していくが、本当に書きたいことが別にあることが明確になってしまい、「書きかけの原稿」を捨てる。

そして天吾は新しい小説、【自分自身についての小説】、つまりBook1,2の偶数章「天吾の物語」を書き始める。それは天吾の原初的記憶、母が父ではない男に乳房を吸わせているシーンからはじまり、直近の体験としてのリライトの話、ふかえりの話、戎野に会いに行く話と続く。

天吾は、自分についての物語を書き進むうちに、自分の中ある空白を埋め、問題を解決する必要を感じる。親子の確執から疎遠になっていた父親と対峙する必要性を自覚して会いに行く。父親はボケており対話はまともに成立せず、母について質問しても答えは返ってこなかったが、天吾は少なくとも嫌っていた父との問題については自分なりに決着を付けることとなる。

そして、天吾は何事にも積極的になれない自分が「逃げ場」としていた人妻・安田恭子との交際を捨てる。天吾が捨てたというよりも、それを察した安田恭子の方が消える。「失われた」という不自然な語法は「逃げ場が失われた」あるいは「現実逃避し続ける相互の気持ちが失われた」ことを示すのだと思う。

天吾は父と対峙し、安田恭子と会わなくなったために、心に大きな空白が生じる。その空白を埋めたのは、自分がリライトした小説「空気さなぎ」とその原作者ふかえり。よく理解できないままに、そこに記された「思考、思想」と合一・一体化したのだ。この体験が受動的性交として表現された「お祓い」のシーンだ。私自身はふかえりの喋り方の特徴がロシア語を示していると思われることから、ふかえりは「ロシア文学のメタファー」だと確信する。

その時、天吾は自分が10歳の時の記憶を呼び覚まされる。教室で青豆に手を握られたことを。あの時、天吾は相手の真剣な眼差しと勇気ある告白の印として手を握られながら、その瞬間だけでなく、その後、青豆が転校するまで何も反応できなかった。本当は、幼いながらも「好き」という感情を抱いたはずなのに、周囲の目を気にするだけでなく、自分の中のその気持ちを理解することすらできなかった自分を恥じる。あの時の自分は素直さも勇気もなかった。自分に対して好意を示してくれた青豆に応えることができなかった。いま、そのことがわかった。(この部分は「トオルの物語」として示されている)

このように【自分自身の物語】を書き進めていくと、自分が【ピュアだった頃の自分自身】を強く求めていることに気づく。自分がピュアさを失なって現実逃避していたこと、狭い世界で価値観を歪めていたこと、そしてリーダーに語らせていた【先賢の思想】を【抹殺】しようとさえしてきたことを思い知る。元来【自分のピュアな初心】は【先賢の思想】と一体だったのに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?