短編小説 「遠い星から来た人」

久しぶりに雨が上がった7月の日曜日、初めて凪沙(なぎさ)に会った。あちこち残った水たまりに、街から漏れた油が小さな虹を作っていた。

母親に連れられたその少女をモノレールの駅で最初に見た時、この子とこれから夜まで一緒に過ごすなんて絶対に無理だ、と佐藤は思った。姪とはいえ、ほとんど会ったこともなく、まして中学生だ。伏目がちの瞼の先でたよりなげに震える彼女のまつげを見ていると、佐藤の心の底に澱んでいた物憂い感情がむっくりと湧き上がって来た。

「あなたって、どんどん殺風景なところへ移り住んでいくのね」

凪沙の母親は言った。数年ぶりの第一声としてはあまりに味気なかったが、言われてみれば確かにその通りかもしれなかった。低い空のどこかでモノレールの音が鳴っている。

「じゃあ18時に羽田空港で」

凪沙の母親は緊張した面持ちでそう言い残し、予定通り、元夫に会うため都内へ向かった。十年前に離婚した相手とはいえ、わざわざ広島から出向くのだから、きっとそれなりの用事があるのだろう。

「凪沙をよろしくね」

一週間前に電話口でそう頼まれた時、別に連れてこなくてもいいのではと佐藤は思った。もう中学生なんだし、とそう提案すると、彼女はこう答えた。

「でも、近くまで行けば父親に会いたくなるかもしれないでしょう」

夏の気配を含んだ空気がぎこちない二人を包んでいた。

「あの」と凪沙は瞳を震わせながら佐藤を見上げた。

「あの、わ、わたし。ちょっと、服を着替えたいのですが」

「服を?」

駅のトイレから戻って来た時、彼女は通っている中学校の制服に着替えていた。

校章が胸に刺繍された白いブラウスと、何の変哲もない紺色のプリーツ・スカート。スカートはふくらはぎを覆う長さで、野暮ったく、時代遅れだった。これからかしこまった用事があるわけでもないし、今日は日曜だ。なぜ制服を着る必要があるのだろう。佐藤は首をひねった。もしかしたら、少し変わった子なのかもしれない。

物静かな少女だった。何かを聞かれた時だけ、慎ましやかにコクリと頷いたり、かすかに首を横に振ったりする他には、ほとんど意思表示がなかった。

(まるで、遠い星から来た人みたいだ)

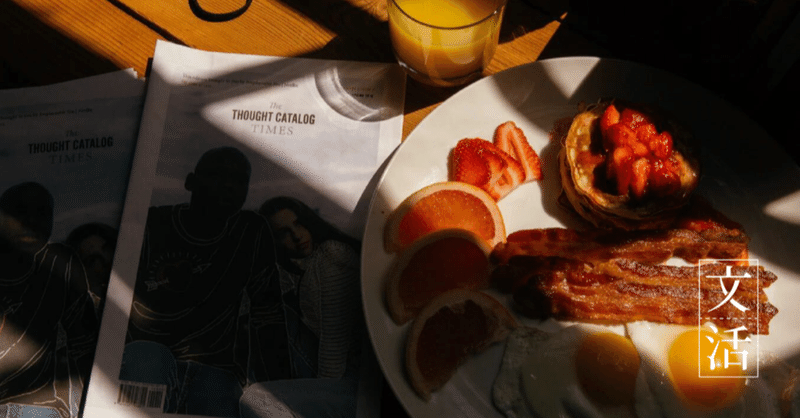

凪沙が昼食を食べていないというので、とりあえず馴染みの喫茶店へ向かう。やあ、今日は二人連れだねと勘のいいマスターが挨拶をよこし、すぐにパンケーキと、ベーコンと、卵と、サラダが白い皿にのって現れた。

「どうかした?」

凪沙の視線がパンケーキに注がれていた。

「いえ、えっと、こういうお店に、よく来るんですか」

レトロな純喫茶の雰囲気がただよう店内は、カップルや女性客が賑わいを見せていた。佐藤は凪沙の質問の意味をようやく考えた。

「喫茶店でひとりパンケーキを食べられるくらいじゃないと、30代独身一人暮らしなんてやっていけないのさ」

自虐的に過ぎたかな、と見ると、凪沙は一瞬あやふやな表情を浮かべたあと、

「……ふふっ」

と口元を綻ばせた。思いもよらない発見だった。優しい風が口元を過ぎていったような微笑みだった。これがこの子の笑い方なんだ、と佐藤は感じ入った。

「どこか、行きたいところある? 買い物する? 服とか」

「だ、大丈夫です。わたし。おしゃれな服とか、似合わないんで」

そう答えながら、凪沙は周囲の人々の髪色やファッションにこっそりと見入っていた。誰かと目線が合いそうになると、恥ずかしそうに目を伏せた。遠慮がちな、しかし好奇心に満ちた瞼が、小さな蝶のようにせわしなく瞬く。

そんな様子を見ていると、世界がまだみずみずしく見えていた頃を思い出さずにはいられなかった。記憶のベールの向こう側に、校舎の凛とした佇まいや、教室の生ぬるい空気、クラスメイトたちのざわめきを感じた。凪沙を初めて見た時と同じ、新緑の匂いが胸にたちこめてきた。味わう時期をとうにすぎたそれは、今となってはむしろ胸苦しいような気がした。

「そんなことないと思うけど……服選びって面倒だよな。それに比べて、制服はラクでいいよね」

特別な意味を持たせないよう、なるべく単調に佐藤は言った。よした方がいい、そこには生半可な好奇心で触れるべきではないと直感が警鐘を鳴らす。

「はい」

安心したように凪沙は頷いた。

「パンケーキって、初めて。食べました」

その言葉に思わず、え、と声が漏れる。

「ほんとに?」

「ほんと、です」

「姉さん———いや、きみのお母さんの好物だったはずだけど」

懐かしい。パンケーキもベーコンも卵も全部一緒くたにしてシロップをかける食べ方は、凪沙の母親が、留学していたアメリカのホームステイ先から持ち帰った。

「試しにやってみると意外と美味くてさ。砂糖と塩のバランスが絶妙で」

「砂糖と、塩の……?」

首を傾げる凪沙を見て、わかりにくかったか、と彼は説明を加えた。

「甘じょっぱい味っていうのかな」

凪沙は示された通りの食べ方でパンケーキをおそるおそる口に運んだ。彼女は静かに眉根を寄せ、深く考え込むような素振りを見せただけで、ついには、美味しいとも美味しくないとも言わなかった。

後悔ともいうべき感情が押し寄せてきた。やはり、ここは正当に東京タワーかスカイツリーを選択するべきだった。いや、そもそもこんな申し出は断るべきだったのだ。

凪沙はパンケーキでシロップの最後の一滴をすくいとり、ナイフとフォークを空っぽのお皿の脇にゆかしく置いた。

◇

その後、二人は近くのミニシアターで古い映画を観た。綺麗な色合いの、お洒落なポスターがロマンチックな物語を予感させたが、その期待は外れた。

物哀しい映画だった。単調なシーンが続き、音楽は最初から最後まで寂しい音色に満たされ、何より主人公の昆虫学者の胸中は暗澹たるものだった。

虫好きが高じて昆虫学者になった主人公は、やがて思い描いていたものとは違う現実に絶望する。より深い生命の観察のため、実験動物の組織をすり潰す。完璧な標本を作るため、さなぎから羽化したばかりの蝶を指で殺める。最後の皮をぬぎ、今まさに成虫としてはねを広げた蝶は、一度も世界へ羽ばたくことなく生命を閉じた。

そんな暗い映画のせいで、二人のひとときはますます重く流れた。凪沙のシルエットを暗がりに感じるたび、自信がなさそうにつぐまれる唇や、怯えるような瞼の震えを彼は思い浮かべずにいられなかった。そのまばたきは、さながら映画に出てくる蝶のようだった。言葉を持たない者たちの哀しさが、そこにはくっきりと宿っていた。

映画館を出たところで、同僚の磯村に会った。

右手を挙げて佐藤を呼び止めた磯村は、佐藤が制服の少女を連れているのを見て目を丸くした。

「勘違いするなよ。姪っ子なんだ」

凪沙は小さく会釈をした。間を置いて、磯村が口を開く。

「こないだの女の子がLINEを知りたいって。教えていいか?」

いきなりそう言われて、思い出すのに数秒かかった。二週間ほど前、磯村に紹介された女性と食事をした。小さなケーキをナイフとフォークで美しく崩しながら、趣味は旅行だと語っていた。

正直なところ、彼女と近づきになりたいとは思わなかった。暇さえあれば行ったことのない場所への旅を計画している女性と、己のささやかな日常から出ていくつもりのない会社員の取り合わせは、全く釣り合っていなかった。でも、所作の美しい人は素敵だ。

「考えておくよ」

それを聞いた磯村は薄く笑った。

「考えておく、はNOって意味だ」

そうかもしれない。いや、そうでもないと思い直し、わからなくなって、肩をすくめる。

「おまえのくだらないSNSを毎日眺めてるって言ってたぞ」

「くだらないは余計だろ。姪の前で変なこと言うなよ」

凪沙は不思議そうな目で二人を見ていたが、やはり無口だった。

「この人は、こう見えて、わりといい人なんだよ」去り際に磯村がふざけた調子で凪沙に言った。「平凡で取り柄もない、そこら辺にいる普通の人だけど」

磯村は凪沙の肩をポンと叩いた。凪沙はびくっと体を震わせた。それでも、磯村の笑った顔につられて、「……はい」とか細い返事をした時、凪沙が言葉を発したことに、佐藤はほっとした。

◇

羽田空港行きのモノレールは荷物を抱えた乗客で混み合っていた。奥行きのない空、鉛色の海、倉庫や白い鳥の群れといった風景が流れてゆく。モノレールの沿線に住む彼にとっては、ごくありふれた景色だった。スマートフォンでSNSを開き、いつものように、瞬時に浮かんだ考えをつぶやく。

『中学生の姪と過ごしてる。パンケーキを食べて映画を観た。中学生って、何考えてるのか、わからん』

すぐにフォロワーから反応があった。

『異星人だな』

こんなくだらない投稿にも、どこの誰か知らないけれど応えてくれる人がいる。ふ、と思わず笑い声が漏れそうになり、あわてて画面を閉じた。

隣の席から凪沙がその様子をじっと眺めていた。そのナイーヴな表情が何を考えているのか、彼はすでに予想を巡らせるようになっていた。

「大人でもSNSはするよ。きっと、きみのお母さんもしてるよ」

「えっ」

その反応で、佐藤は確信した。姉さんはきっと、変わったのだ。あるいは、自分が変わっていないだけかもしれないが。

「昔、ちょうどきみくらいの年の頃、」

言いかけて、彼は遠い目をした。口を開けば余計なことを語ってしまうのがわかっていた。この母娘に独特な距離があることは、とうに気付いていた。それを踏みつぶしてしまわぬよう、モノレールの車内アナウンスが止むのを待って、彼は言った。

「姉さんは映画が好きだった。小説や映画のシナリオめいたものや、いろんな文章を書いていた。映画雑誌の切り抜きを集めて、ポスターを壁に貼って、ブラッド・ピットやレオナルド・ディカプリオにファンレターを送ったりもしてた。あの頃SNSがあれば、間違いなく彼女は一番に楽しんでいただろうと思うな」

「お母さんが……?」

瞼の小さな蝶が、眠りから起きたようにゆっくりと瞬いた。

「そうだったんだ……」

「姉さんのお気に入りの映画があってね。凪沙ちゃんの名前、そのタイトルにちなんで付けられたんだよ。あれは本当にいい映画だったな」

彼女の目の奥に、研いだナイフのような光が宿る。

やがてスカートの上で弄んでいた手をギュッと固く握りしめた凪沙は、

「……お、同じクラスに、同じ名前の子が、いるんです。さ、佐藤、凪沙。」

と、声の震えを抑えるように、トツトツと話し始めた。

あまりにも驚いたので、何でもないことのように相槌を打つのが難しかった。

「すごく、かわいい子で。私なんかとは、住む世界が、違う、って感じで。だから、区別なんか、しなくてもいいんですけど。でも、先生は、わ、私たちのこと、A子さんB子さん、って呼ぶんです」

「え?」

モノレールは地上と空中の境目で独特のリズムを刻んでいた。

何を言えばいいのかわからなかった。

こぼした液体が広がってゆくように、物事の輪郭が掴めなかった。でも、それが、彼女が制服を着ている理由であることはわかった。何物にも傷つけられないよう、制服というわかりやすい記号の中に閉じこもる理由であることだけは。

彼女の心に触れるのは今しかないという気がした。喉に熱い石のようなかたまりが迫り上がる。教師に名前を呼ばれないことや、そのことでクラス内に漂う微妙な雰囲気を思うと、胸が痛んだ。どれほどの寂しさなのだろう。虚しい、寂しさだった。それはこれから卒業を迎え、とうに制服をぬいだ大人になっても、きっと一番に思い出してしまうような薄暗さをはらんでいた。

頭の中に様々なことが浮かぶ。しかしそれらの整理整頓が追いつかず、穏やかにふるまうのがやっとだった。

「そっか」

何とか先を続けようとする。でも、相応しい言葉が出てこない。

「おれもよくある名前だからさ、クラスで名前がかぶったこと、あるよ。サトウ・トシオっていうんだけど……」

本当に言いたかったのはそんなことではなかった。

そんな教師、無視していい。全く笑えないし、何の価値もない。両親が選んだ大切な名前を誇りに、きみは何も遠慮することはないんだよ。そう叫びたい衝動をこらえて、佐藤は押し黙った。

頭の中にはずっとあの映画がちらついていた。

彼女をその殻の中から連れ出してあげたかった。光の届かない標本室で最後の一匹がさなぎからまろび出た時、昆虫学者がついに重たい窓を開け放ったように。昆虫学者にはそれ以外の気力は残されていなかった。雨上がりの空には、うっすらと虹がかかっていた。

凪沙は座席深く沈んで背中をまるめ、ぼんやりと窓の外を眺めている。彼はそっと声をかけた。

「終点だよ」

◇

空港は日曜の利用者たちが行き交っていた。凪沙が着替えるのを待っている間、佐藤は窓の外を眺めて過ごした。滑走路は広く、人は小さく見えた。

「本社異動になったら引越しせんといけんね。東京、ええところじゃった?」

「うん」

母と娘は、広島の言葉で話した。久しぶりに耳にした故郷の方言で、佐藤は自分だけ蚊帳の外に置かれた気がした。「異星人」という言葉がふと頭をよぎる。結局のところ誰もが誰かにとって異星人なのだ。旅人たちの行き交う空港独特の雰囲気に包まれながら、彼はしみじみとそんなことを思った。

「ちょっと、そこで、まっとってくれん?」

凪沙は母親にそう言い、佐藤の方へ近寄って、リュックからペンとノートを取り出した。

「あの、SNS。教えて、もらえませんか」

「もちろん」

思わず声がうわずった。

「本当にくだらないことしかつぶやいてないけど…… なんか、ごめんね。もっと東京の素敵なところを案内するべきだったな」

「いえ。私は。た、たのしかったです。えっと、アカウント名は。これで、あってますか」

アルファベットを一つ一つ確認したあと、「お名前は、サトウ・トシオ・さん」と、彼女にとって大切なことを復唱した。そして全てをメモし終わると、例の繊細なまばたきをしながら、

「……ふふっ」

と笑った。

◇

最後に飛行機に乗ったのは大学入学のために上京する時で、もうほとんど記憶にもなかった。とはいえ、飛行機が離発着する時の恐怖に、生きた心地がしなかったことだけは忘れられそうもない。

その夜はうまく眠れず、ベッドに横たわってSNSのタイムラインを眺めた。一度だけデートしたあの女性を意識してしまい、つぶやくことが見当たらなかった。しかし、諦めきれずカメラロールをつぶさに探す。とうとうパンケーキならいいだろうという結論に達し、写真をタップしてチェックを入れる。

と、ダイレクトメールの通知を知らせる音が鳴った。

「今日はありがとうございました。無事広島に着きました」

とあった。凪沙からだった。

広島という文字を見て、ずいぶん長い間帰っていない広島は今、どんな感じなのだろうとふと思った。胸の中に懐かしい風景が浮かび、ガタゴトきしむ路面電車の音が耳の奥に響き始める。

旅行が趣味だというあの子は、広島へ行ったことがあるのだろうか。

なぜかふいに、案内できるような錯覚を覚える。次は相手への配慮を忘れず、いくらかましなガイドができるかもしれない。

いや、と彼はかぶりをふって自嘲した。おれが飛行機に乗る?———まさか。

凪沙へメッセージを打ちこむ。

「どういたしまして。また、東京に来ますか?」

すぐに返事があった。

「考えておきます」

胸に安堵が広がる。考えておく、はNOではない。

「東京で、何が一番、よかった?」

おそるおそる訊いてみる。アプリケーションに何か不具合があるのか、あるいはひたすら深く考え込んでいるのか、間を置きながら、文字が送られてきた。

「サ」

「ト」

「ウ」

「ト」

「シ」

「オ」

なんだ、おれの名前じゃないか、と佐藤は不思議に思い、しばらく考えて、わかった。

砂糖と塩。

パンケーキだった。

<おわり>

この作品は、生活に物語をとどける文芸誌『文活』7月号に寄稿されているものです。今月号のテーマは「ぬぐ」。登場人物の内面の発露や、それまで身につけていたものからの脱却が描かれた、小説6作品があつまっています。文活本誌は以下のリンクよりお読みいただけますので、ぜひごらんください。

サポート、メッセージ、本当にありがとうございます。いただいたメッセージは、永久保存。