#285 授業実践記録/糸のこパズル(5年図工)・後半

2023.3.5.

5年生、電動糸のこの授業実践記録の続きである。

とりあえず1回目に電動糸のこの使い方を伝え、1人ずつ目の前で木を切らせる&ペアになってダンボールを切る(その間にもう半分の人たちはパズルの下絵を描く)というところまで進めた。

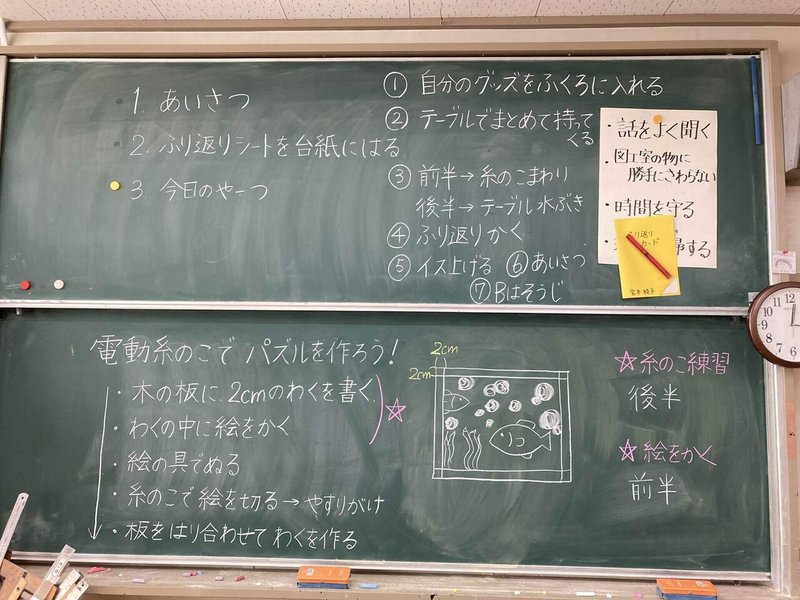

ちなみにこの板書、授業が始まるときには上の左側(1、2、3のやつ)しか見えていない。本題に入る前にささっと振り返りシートを台紙に貼らせたくて。

のこぎりの歴史クイズが終わったら下の部分を見せて作り方の流れを確認。上の段の右側は片付けの前に書いた。

最終型はごちゃごちゃ…。

そして放課後に、見本用の自分のパズルを作ってみる。

今後の流れ用に切り刻む。

よし、2回目はこれを見せよう!

2回目の授業

この回はみんな絵を描くのに夢中だったので、糸のこはほぼ触らず。早めに絵が終わった子が枠の部分を切るところまで進んだ。

誤算だったのが、子供たち好きなキャラクターだのを上手に描きたくて一生懸命すぎたこと。もうね、絵の具で描くには細かすぎるものや時間がかかりすぎるものがいろいろ…。

中には終盤まで描いて「いやこれ、大変すぎ!」と気付く子も。

着色はピースを切った後でもできるので、今日絵が終わらなくても次回は必ずみんな糸のこスタートだよと約束してこの日は終了!

3回目の授業

本当は6時間扱いで作ろうと思っていたこの単元。前回(4時間)終わったところで気付いた。多分これ、ほとんどの子が終わらない!

特に作業時間が短くなりがちな1組は厳しそうな気がする。なんと見通しの甘い私…。

しかもこの3回目、朝の全校イベントが長引いて&1組の支度が遅すぎて、15分押しでスタートするという…。そして2組は休みが8人いるという…。

計画変更だ。8時間をリミットにしよう。

パズルとしての形を完成させる。早く終わった子はニスを塗って仕上げをするところまで。

下には今回のめあてや作る手順を書いていた…はず。

今回は糸のこメインなので、「ピースの形を工夫する」ことを意識しようと伝えた。電動糸のこの扱いに慣れるという意味でも、(単元名は糸のこの寄り道散歩だし…)ただピースを切り分けるだけでなく、楽しみながら色々な形に切ってみてほしい。

◆寄り道をしよう

◆切り跡を生かそう

がポイント。これは、図工人のサイトを参考にさせてもらった合言葉である。

なので、見本に作った私のパズルのピースはいまいちだよ…と伝えた。

左上の本物のパズルのピースみたいな感じは面白いよね、と。

糸のこは基本2人1組で。初回の練習の時のように前後半を決め、前半が糸のこ優先の時間と後半が糸のこ優先の時間に分ける。優先じゃない方はやすりがけや着色。

そしてやってみてここでも誤算!

刃が折れたり曲がったりが続出!!!

えー!その事態を避けるための掲示板回避→パズル作りにしたのに、どうしてこんなに折る???私のセッティングのせい???

折る子の様子をよく観察してみると…ひとつ指導していなかったことを発見した。

「切る方向を変えたいとき」である。

例えば、真っ直ぐ進んでいてその後直角に曲がりたいとき、ミシンでは一度動きを止め、布を90度回転させ、また真っ直ぐ縫い始める。それを同じように電動糸のこでもやっている子がいたのだ。それを糸のこでもやってしまうと、刃が行きたい方向から曲げられた状態で再度スイッチオンされ、うまく進めず刃が折れる。ああ…そうしろと言ってもいなかったが、そうやっちゃダメとも言っていなかった。反省。

そしてこの日朝イチ、焦ってニスの確認。刷毛はどこだ?新聞紙をひく、紙コップ、刷毛の片付け方…。

残念ながら焦りすぎてこのニス画像たちは使う暇がなかった。

というわけで、

◆1組→みんな完成までもう一息。次回、早めに形になった人にはニス塗りを。次回でほとんどみんな完成しそう。

◆2組→終わっている子、もう少しの子、休んでいてピース作りからスタートの子が混在。作品カード、振り返り、ニス塗り、終わった子は別課題を準備。

最終回はだいたい進度がずれてわちゃわちゃになりやすいので、心してかからねばならない。

でも、ここまで事故なく怪我なく、みんな意欲高めに(そう見えるだけ?笑)制作が続いているので、あとはステキな作品が無事に完成することを願って。

改善ポイントを挙げるならば

★もう少し思考判断表現を見られるような計画にする

★糸のこでの方向転換の方法をきちんと指導する

★絵は簡単なものにさせる

かなあ。

自分の小学生時代以来の電動糸のこ。やってみたり調べたりして、私も学ぶことが多かった。

今後やらないといけないのは…動かない糸のこの点検を頼むことー!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?