読書⑥ アナログメモの利点 【Recall at Sight】【印象付け】【Summarizing力】 PART2

おさらい

一つ前の記事では、【Recall at Sight】【Summarizing力】と題して、①すぐに全体が見えるので、見返しのハードルが下がること、②表現量に限界があるので、重要な要素だけを書き出そうという「集中と選択」の意識が働くことを上げました。

今回の記事では、手書きのアナログメモの【印象付け】効果について説明します。具体的には、次のお題目です

①手書きのメモで作成したイラストは、言語以上に豊かな情報を提供する。

②イラスト作成にによる【ストーリー】が、脳みその自動連想ゲームのトリガーとなり、大きな努力無くしても知識を定着させるのに有用である。

では、最後までじっくりとお付き合いよろしくお願いします‼️😎

🔴印象付け

手書きメモの最大にして最強のメリットがこちら、【印象付け性能】です。

メモを取る当初の目的を覚えていますか?

✴️掴み取った知識が、時の経過とともに抜け落ちないように点検し、自分の行動や価値基基準に浸透させる【血肉にする】

あなたはその為に、何が必要だと思いますか?

【繰り返し見ること】でしょうか? もちろん大事です。でも、手間ですよね・・・

【一発で覚えられること】でしょうか? もちろん大事です。でも、限界がありますよね・・・

個人的には、【一発で「思い返せること」】だと思っています。覚えることはできなくても、ある一つの情報を起点として、連想ゲームとして次々と脳内に映像として沸き起こってくる。ノートがなくても、一つでもきっかけがあれば、振り返りができる。

言い換えれば、作成したノートを【いつでも脳内で具現化できる】ことが重要なのです。

では、これを実現するアナログメモの効果を見ていきましょう。

🔴 印象付け① ~言語の線状性の克服~

デジタルメモとアナログメモの決定的な違い。それは、【言語 VS イラスト】という図式で表されます。私は言語教育を専門にする立場にあるのですが、人間の言語の特緒に【線状性】というものがあります。英語では、linearityと言います。言語はline(線)だということです。

先にわかりやすい例からお伝えしたいと思います。

あなたの最も親しい人の顔を思い浮かべてください。そのイメージを言葉で伝えてください。全てのイメージを描写するのに、いくつの「文」が必要でしょうか・・・

顔の形、目の長さ、眉毛の濃さ、鼻の高さ、表情、髪の毛の長さ、艶、硬さ、ワックス、言葉で表すといくら時間があっても伝わりません。でも、イメージ(写真)なら?

言語教育に携わるものとして、認めたくない事実ですが、🔴情報の本質は、言語ではなく、生のイメージなのです。。。

これについては、以前に書いたことがあるので、そちらから抜粋します。

【言語の原型は全て経験である。経験という情報の多元性を失ってでも、それを誰かに伝達しようとした時に、私たちは言語を使わざるを得ない】

本来は目で見たもの、行動した経験があるだけなのです。私たちの先祖は、その経験を他者と共有しようとしました。私たちの脳みその中のイメージと言うのは3次元です。さらに、体験の過去~未来という時間を考慮すれば、4次元です。

しかし、それを伝えるためには、体の器官を使わなければなりません。共同作業や狩りをしながらであると、手や足は使えないので、情報を発信するためには口しか残されていませんでした。口を使って1つずつ順を追って伝えることになります。「順を追って」=「前から後へ」=「直線的2次元モデル」というわけです。

この言語(文字や音)を使ったコミニケーションは、「順を追って」という縛りがあるのです。したがって、本来の3次元または4次元的な現実情報が、「直線的な2次元」の表現に圧縮されてしまう。

したがって、🔴言語と言うのは伝達のためには大変優れた手段ではありますが、情報のリッチさ、濃さ、次元の多さに関しては、劣ってしまうのです。あくまで伝達の手段として「仕方なしに」使っているのが言語だという認識を持ってみるのも面白いでしょう。

(【イメージは言語よりリッチな情報である】ことの詳細についてはこちらの記事をご覧ください。)

さて、このように考えると、言語と比べて、イメージには、圧倒的な情報が圧縮されていると言えるでしょう。🔴文字では同時に一つのことしか表せなくても、イメージにすることでリッチな情報となり、強烈な印象付けをすることができると考えられます。

もう一度言いますが、【情報の本質は、言語ではなく、生のイメージなのです】

したがって、素早く、再編集ができる最高のツールであるデジタルメモにも根本的欠陥があるわけです。手書きのアナログなメモを取っていきましょう。友人の顔を言語で伝えるのが大変でも、写真ならすぐに伝えられるように、イラストを活用して3次元、4次元の豊かな情報を一瞬で表現していきましょう。

そして、そうやって表現されたものがいかに知識として定着しやすいかというメカニズムを、次の記事で見ていきたいと思います。

🔴 印象付け② ~ストーリー:暗記大会、世界記録所持者の知恵~

アナログメモによる【印象付け効果】 第二のポイントは、【ストーリー記憶】のお話です。

物事を記憶するには、様々なコツがありますが、【記憶をする対象と周辺情報の関連の強さ】が重要であると言われています。

そもそも記憶は、連想ゲームです。ある情報を見聞きした瞬間に、それに関連がある周辺的な情報が意識に上がってきます。例えば、皆さんは「部活」と聞いて何を思い出すでしょうか?学生時代の仲間、球技、顧問の先生、グラウンドや教室の風景、大会でいった会場など、普段は意識もしていなくて、記憶の片隅に追いやっていた記憶が、「部活」という情報に関連して思い出されたりしないでしょうか?

この【情報A】 →【情報A1・情報A2・情報A3】という脳みその連想ゲーム機能を利用すれば、学んだことを印象付けて、いつでも思い出すことができるようになります。私がこれを【記憶の発火】と呼んでいます。

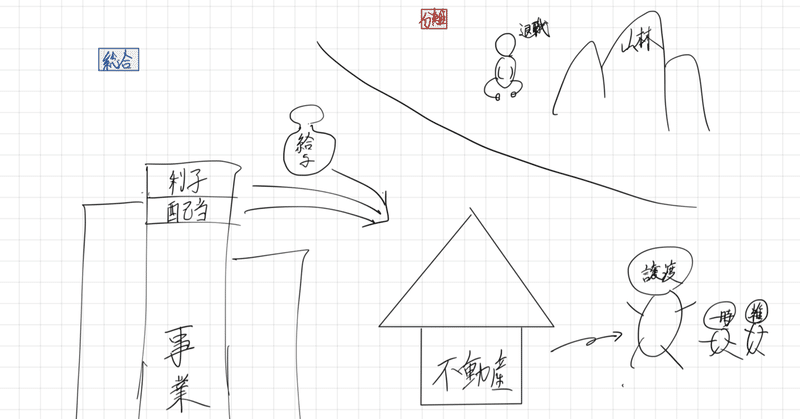

具体的な例を挙げて説明します。こちらは、私が個人的に税金を勉強していが時にも「所得税の種類」をイラスト化して暗記したものです。意味がわかりますか?(笑)

このイラストは、次のような意味を持っています。

・PART1

あなたは、企業に勤めています。(①事業所得)この企業の建物の真ん中の長方形は、「企業の収益」のイメージで、その上部に「利子」と「配当」があります。(②利子所得と③配当所得)、これらに「給与」(④給与所得)を組み合わせたものが、右側にあるあなたの「家」(⑤不動産所得)に入ってきます。

・PART2

この家をあなたは隣の家族に譲ることにしました。(⑥譲渡所得) 隣の家の家主「譲渡」さんには、2人の子供がいます。一児(⑦一時所得)の世話が大変で、第二児は、雑に扱われてしまいます。(⑧雑所得)

・PART3

ここまでが、「総合課税」という範疇で課税される8つの所得税でした。

さて、あなたが譲った家から「分離された」ところに山が見えます。ここから「分離課税」という課税範疇のお話です。山(⑨山林所得)には、退職して出家した仙人が住んでいます。(⑩退職初頭)

✴️このようにして、イラストを書きながら、覚えていきたい事項を【ストーリー】にして関連づけていくことで、【自動連想】を働かせることができます。最初のトリガーである「事業所得」さえ思い出すことができれば、【企業勤の私が家を売り払って、向こうにある山を見つめている】というストーリーを思い出すだけで、【自動連想】によって全ての所得税の種類が思い出されます。さらに、総合課税と分離課税という課税の方法の違いも、このストーリーの中に組み込んでいるために、忘れることがありません。

言語で知識を整理する場合との違いを比較してみましょう。どちらが覚えやすいでしょうか?

「総合課税」

①事業所得 ②利子所得 ③配当所得 ④給与所得

⑤不動産所得 ⑥譲渡所得 ⑦一時所得 ⑧雑所得

「分離課税」 ⑨山林所得 ⑩退職所得

一目瞭然ですね。ちなみに、このようなイラスト化・ストーリー作成という暗記技術は、世界的な「暗記記録」の保持者が書いたこちらの本(Unlimited Memory)でも説明されていました。興味のある方は手に取ってみてください。目から鱗の脳味噌との付き合い方が目白押しです。

🔴まとめ

ここまでの話をまとめます。

・記憶は、ある情報をもとに、【関連する情報】が思い出される連想ゲームである。

・最初のトリガーとなる記憶を覚えて仕舞えば、自動的に連想ゲームが始まる。

・言語で覚えるのではなく、イラストにすることで、【ストーリー】という形で連想ゲームを自ら構築できる

以上、アナログメモの第三の効果【印象付けて】機能について意味てきました。一つ前の記事では、【Recall at Sight】【Summarizing力】と題して、①すぐに全体が見えるので、見返しのハードルが下がること、②表現量に限界があるので、重要な要素だけを書き出そうという「集中と選択」の意識が働くことを上げました。

今回の記事では、【印象付け】つまり、手書きのメモで作成したイラストが、言語以上に豊かな情報を提供することを説明してきました。また、イラストによる【ストーリー】が、脳みその自動連想ゲームのトリガーとなり、大きな努力無くしても知識を定着させるのに有用であるというメカニズムについても説明してきました。

最後に、これまでの記事でまとめてきた私の読書術についての抜粋を書き記しておきます。

・読書前: 目次を見ながらひたすらキーワードを抜き出す作業を通して、脳の盲点(スコトーマ)をはずしていく。

・読書中: マインドマップなどのデジタルメモを使って、手早く「構造メモ」を作成する。これによって、書籍という大海のどの位置に自分がいるのかを構造化したり、自分の考えを整理しながら効果的に読み進めていく。

・読書後: アナログにイラストとストーリーの構築を行い、知識の吸収を超高速化する。メモを見なくてもすぐに思い出せるレベルまで持っていく。

以上が、私が実践している読書になります。まだまだ模索中ですが、皆さんも参考になったり、改良のきっかけになれば幸いに思います。最後までお読みいただきありがとうございました‼️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?