そろそろ予習をはじめよう2

2024年祗園祭に向けて、思い出も熱くはさみつつ─後祭編─

後祭編も書けた!

前祭編はこちら↓

祗園祭前祭(山鉾23基)巡行・神幸祭の翌日18日からは後祭の山鉾(11基)建てがはじまる

2014年、大船鉾が復活─後祭では唯一の鉾

この時は『見てみたいですねぇ』と同僚と夜に見に行ったがとても話題になっており見るだけなのに1時間くらい並ぶと言われたので近くのタイ料理店(パクチー四条店)で腹ごしらえをしつつ待ち、この目で見られたときには感動したし、巡行の日は鉾町に戻ってきたタイミングでも見ることができたのでとても思い出深い

青空のもと、御池の河原町で辻廻しを終え、ぐんぐん進むその姿は大海を進むまさに大船のようだった

タイトル画像は鷹山

船鉾ももちろん大好きで、いつも楽しみに待っている鉾のひとつ

2023年、昨年には鷹山が復活

こちらも数年前から段階を経て復活していく様子が話題となり昨年はいよいよ山の本体がお目見えとなり沢山の方々の思いを背負って動く姿にとても感動を覚えた

巡行の朝、三条通りの出発から見るために8時から待ち、新町で一度目の辻廻しを見届けると新町を進む間に御池まで先回りし、御池から見ようと思ったがすでにすごい人だかりが出来ており台に乗る人とそれを制止する人とが喧嘩したり物騒だったので烏丸通まで移動して見物していた

見物客からも熱い視線を浴び、他の山からも声をかけられ、控えめに言っても昨年の後祭の主役のように思えるほどだった

それぞれの鉾町へ帰る頃、四条烏丸まで移動して見物していたのだが南観音山や北観音山は新町に戻る前に鷹山を先に通さなければいけないので、後ろから来る鷹山を炎天下の中待っており体力的にも厳しいはずなのに通り過ぎる鷹山を温かい眼差しで見守る姿に、また感動した

こうしてその日1日ついてまわる様子を熱く語る真っ黒に日焼けした私に周囲はドン引きしていた

後祭は大きな鉾こそ大船鉾1基だが、南観音山と北観音山というのは19日に京都の鳴滝で伐採された真松をじゃんけん・くじ引き(松取式)をして選んだものを高々と飾るし、胴掛けも豪華絢爛でとてもかっこいい

他にも山の上に弁慶の姿をした人形の乗る橋弁慶山や平家物語宇治合戦の様子をアクロバティックに舞う人形の乗る浄妙山、中国の古典でもおなじみの白楽天山など見ごたえのある山が並ぶ

20日からちまきの販売や曳き初めが行われ、22日の宵々山から駒形提灯が灯されお囃子も奏でられる

室町通りや新町通りは後祭にズラリと山が並ぶので遠くまで提灯の明かりが見えるし夜は特にうっとりするような雰囲気になる

23日の宵山も前祭同様に八坂神社で様々な神事や行事が執り行われるが、前祭と違い歩行者天国や露店は出ないので比較的ゆっくりお祭りの雰囲気を味わえる気がする(曜日にもよるけれど)

後祭も日和神楽が行われ、四条御旅所でお囃子を奉納し晴天を祈願する

そしてこの直後23時頃からお待ちかねの南観音山の”暴れ観音“が行われるのだ!

これは実際に見ないと伝わらないがご興味のお有りの方はぜひとも見ていただきたいので少し触れると、南観音山の御神体の楊柳観音像を蓮台にぐるぐる巻にし、それを担いで(抱えて?)町内を走り回るのだ!

もう、大興奮!

24日はいよいよ後祭巡行

四条烏丸から出発する前祭とは違い烏丸御池からスタートするので、まず出発前にそれぞれの鉾町から御池通りまで巡行さながらに大集合するこの瞬間も見もので、新町を眺めていると背後の室町通を山が通っていくという山鉾の大渋滞を目撃できる

後祭はくじ改めを市役所の前でするので通りも広く前祭よりは見やすいので移動して見に行くこともある

この巡行に続いて、花街が舞を奉納する花傘巡行というものもあり美しい芸舞妓さんを見ることができる

そして夜は、前祭の夜の神幸祭同様に還幸祭が行われ3基のお神輿がそれぞれ町を駆け回り八坂神社に戻っていく

こちらも時間が遅れていったりするので通りには首を長くして待つ人々で溢れかえるが、活気があってとても好き

えいさーえいさー えいさーえいさー

25日も八坂神社では狂言が奉納されたり、又旅社で千団子というお団子を配る行事などもあるらしい

↑知らなかった!

28日は前祭編でも書いたが、神用水清祓四季・神輿洗が行われる

朝10時に四条大橋東岸で神事を行い、夕方から鴨川(宮川)で汲み上げた神輿洗の水を準備する

そしてお松明で清められた八坂神社から四条大橋までお神輿を担いで神用水で清められ、八坂神社に戻り神輿庫に収められる

29日に神事済奉告祭─祗園祭の終了の奉告(かつては祗園祭最後の行事だった)

31日、疫神社夏越祭─疫神社に設置された茅(かや)で作られた2メートル程の大茅輪をくぐって厄疫退散を願いながら、祇園祭が無事に終わったことを感謝する行事─が行われる

とここまで1ヶ月に渡り祗園祭りが行われる

関わる方の中には、毎日のように執り行われる行事や準備に加えて粽作りやお囃子の練習、お祭りの期間以外のお囃子の奉納などもあり、仕事もままならないほどになる人もいると聞く

出来上がったものを眺めるだけの私ではあるが、そうして伝統を守り受け継いでくださる方々のおかげて楽しむことが出来る事は本当にありがたいと心から思うし資金調達や人手の確保なども課題としてもあるので楽しむからにはそこにも目を向けてしっかり考え行動することも大切だと痛感する

こうして、無事にいつも通りのお祭りを楽しむことのできる喜びをいつも通りでない経験をして改めて感じることができた

なんて真剣に語りつつも、昨年ふと夜の警備状況ってどうなってるんやろ?鉾町の方たちが寝ずの番?と気になったので夜中に出掛けて確かめに行くとそれぞれ警備会社の方がお夜食を食べたりしながら警備をされていた

なるほど

あとこちらもくだらない余談ではあるけれど、毎年いわゆる伝統産業の何代目とかで“親子3代に渡ってお稚児さんです”というお坊ちゃまがお稚児さんや禿(かむろ)を多くされているような印象が強かったが、今年は好きな方やご興味をお持ちの方ならそれぞれの名字を聞けば『あ~っ!』となる『佐ゝ木』一門の、人気の和食割烹や中華なんかのお店の大将のお子さまたちである

しかし『佐ゝ木』の出身の方のお店ってすごく多くて、若くしての一等地的な場所での出店に驚くが、あの大将というのは若者をそうやって一人前に育てる手腕に長けていらっしゃるのだろうか

多岐にわたる準備や、神事や行事、しきたりなんかを守るために、名誉なことではあるけれど、荷が重くて閉鎖的なイメージだったそのようなお役目の決め方にも新しい風が吹いているのかな?なんて、ちょっと思ったりの不謹慎な私

とりあえずは、自分の取りこぼし予防のためにも書いてみた熱く長い祗園祭の予習(前祭・後祭)でした

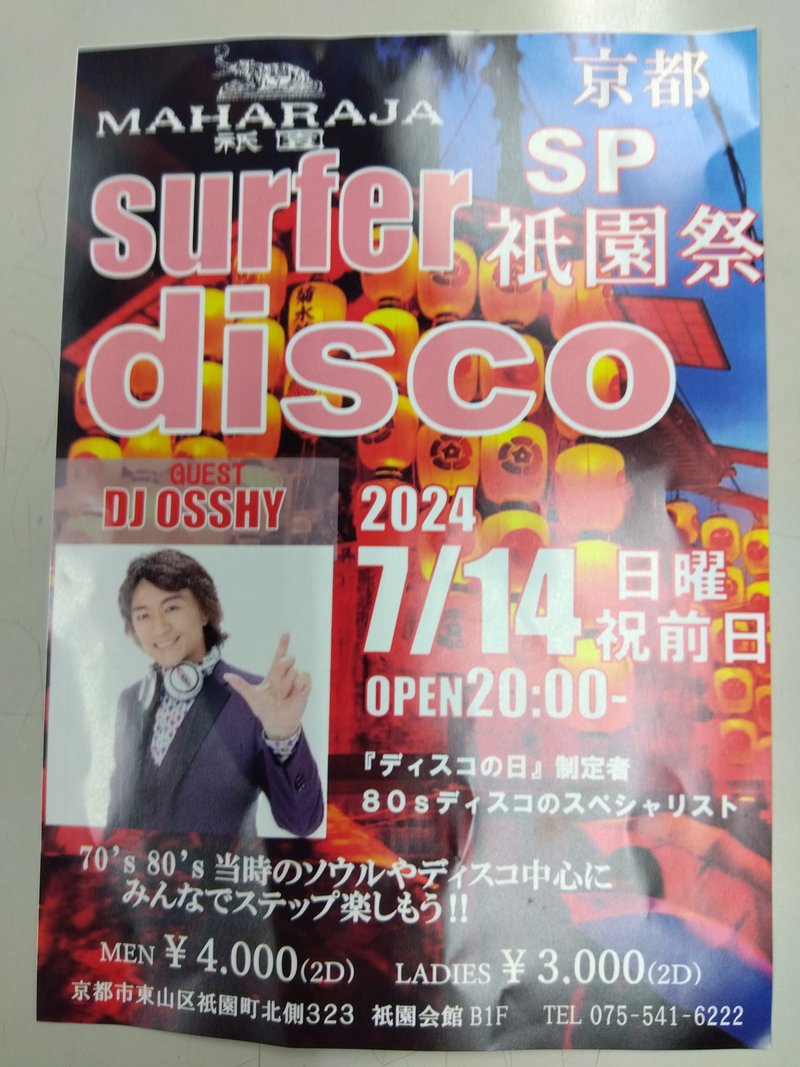

マハラージャン

ボディコン!扇子!お立ち台!

知らんけど!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?