コラールカンタータ300周年記念コンサート

バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)の定期演奏会 コラールカンタータ300年プロジェクト第1回に行ってきました。

BCJ コラールカンタータ300年プロジェクトとは?

今年2024年は、1524年、ルターが賛美歌集を出版した “賛美歌制定の年“ からちょうど500周年、さらには、バッハがライプツィヒに移り住み、その翌年1724年の5月から翌年の3月の終わりまでに、“コラールカンタータ”と呼ばれる特別なカンタータを40曲作曲してから300周年となります。そこで2024年から25年の2年をかけて、そのコラールカンタータ40曲を演奏するというプロジェクトを立ち上げました。

ルター派のコラール(讃美歌)制定とは?

マルティン・ルター(1483-1546)はラテン語で継承されていた「新約聖書」のドイツ語訳を完成させ、ドイツ人だったら誰でも聖書に親しめるようにしました。

また、それまでの礼拝音楽は聖歌隊や聖職者のみに委ねられていましたが、ルターは会衆のコラール(讃美歌)を生み出します。ルターにとって讃美歌とは、そこに集う聖職者・平信徒の間に差別なく、平等、つまり同じ立場であると言うことの表明であり、これがルター派であるということを社会に対して宣言しました。

1524年、ドイツ語の讃美歌集が3冊出版され、 “賛美歌制定の年“と認識されるようになったのです。

バッハのコラールカンタータとは?

ルター派のコラール(讃美歌)の歌詞と旋律を土台として作曲された複数の楽章からなる礼拝用音楽です。

コラールはだいたい10節前後の歌詞があります。そこで、第1曲はコラール詩の第1節原文と旋律を用いた大規模な合唱。中間楽章はイタリアオペラの※レチタティーヴォや※アリアが主に取り入れられ、歌詞は作曲しやすいように自由詩に書き換えられています。そして終曲はコラール詩の最終節原文と旋律を用いた四声体コラールとなっています。バッハのコラールカンタータは、200年の歴史ある讃美歌を、イタリア様式、フランス風などを取り入れモダンなスタイルに結びつけた挑戦的なものだったと言えます。

1723年5月に、ケーテンからライプツィヒに引越し、聖トマス教会と聖ニコライ教会の毎週の礼拝のために、教会カンタータの作曲と演奏が始まりました。

その1年後、1724年6月から「コラールカンタータ」はスタートします。

※レチタティーヴォ:クラシック音楽の歌唱様式の一種で、話すような独唱をいう。オペラ、オラトリオ、カンタータなどの大規模な作品の中で用いられる。

※アリア:叙情的、旋律的な特徴の強い独唱曲で、オペラ、オラトリオ、カンタータなどの中に含まれるものを指す。

『カンタータ年巻』に取り組む

教会暦はクリスマスの4回前の日曜日である待降節第1日曜日に始まります。教会暦の1年分の日曜・祝日で演奏されるカンタータ集を『カンタータ年巻』と呼びます。

バッハが新しく取り組んだ『コラールカンタータ年巻』は、1724年6月11日から1725年3月25日までの40回の上演で、再演は1回もありません。バッハはこの年以降も12曲のコラールカンタータを作曲しており、教会暦に従って、コラールカンタータ年巻を完成させたかったという強い意思がうかがわれます。

これほど大変な『コラールカンタータ年巻』のプロジェクトに挑んだきっかけはなんだったのでしょう?

↓ 教会暦についての概要はこちらからどうぞ。

ルターに対する尊敬の念

バッハは少年時代から15歳以降に変声するまでルター派教会の合唱隊でボーイソプラノ歌手として讃美歌に慣れ親しんできました。

18歳でアルンシュタットのオルガニストに就職してからケーテン宮廷に仕える前までもルター派教会音楽と関わりのある職務についていました。

バッハのコラール作品の4分の1以上はルター作のコラールを用いています。それだけバッハにとってはルターのコラールが大切なものであり、ルターのコラール制定200周年はバッハにとってとても大きな意味を持っていたのではと推察できます。

1年間一度も旧作の再演はせず、ひたすら毎週新しい曲を生み出していったのですから、本当にすごいパワーです。パソコンもコピー機もない時代、家族や弟子たちが必死にパート譜を作るだけでも大変な労力であっただろうと想像できます。

演奏会全体を通して、コラールカンタータのスタイルがよくわかりました。第1曲と最終楽章が讃美歌でとても落ち着いた気持ちになります。やはり歌の力は素晴らしいです。

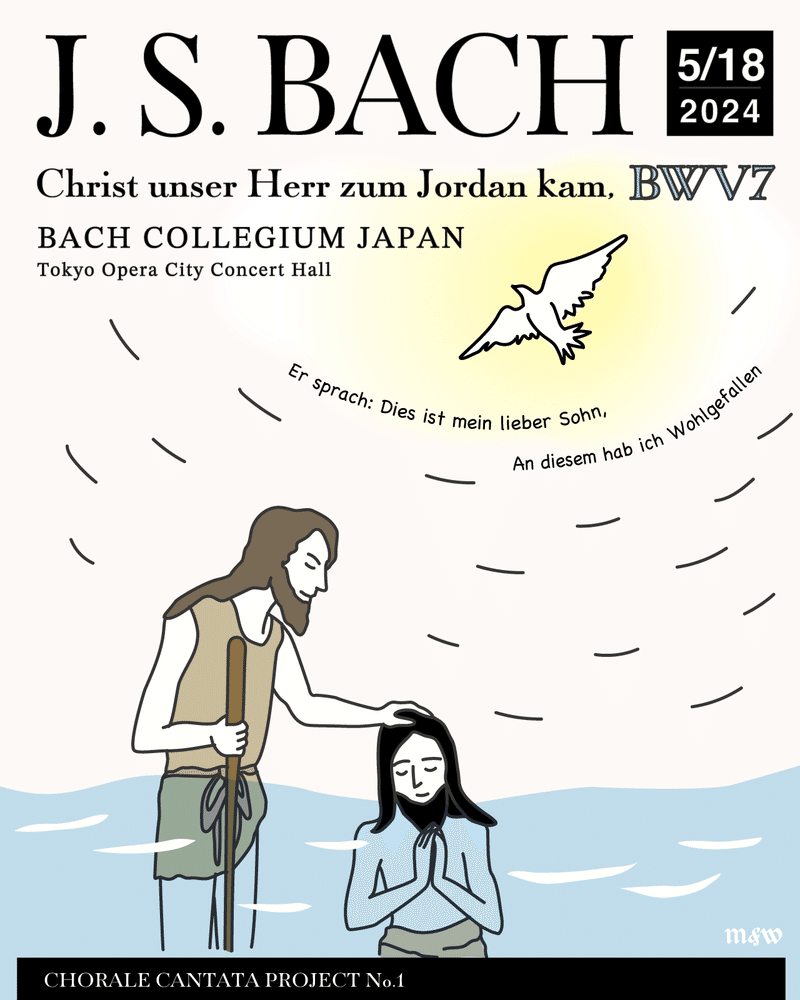

カンタータ第7番

《キリスト我らが主ヨルダン川に来たりたもう》

今回の曲目の中から1曲をご紹介します。

カンタータ第7番《キリスト我らが主ヨルダン川に来たりたもう》BWV7は内容的にわかりやすいです。

1724年6月24日の洗礼者ヨハネの祝日に初演された第3作。

洗礼者ヨハネはヨルダン河畔の荒野で修行生活をし、人々に罪の悔い改めを求めて洗礼を授けていた人物です。イエスは30歳ごろにこのヨハネから洗礼を受け宣教活動を始めます。

その中の第4曲は2本の独奏ヴァイオリンを伴うテノールのアリアですが、神がイエスに声を聞かせ、鳩の形をとって精霊が現れます。父と子と精霊の三位一体がテーマで3拍子、3連のリズム、3声と「3」が取り入れられており、それが舞曲のようでした。これはまさにカンタータの中のモダンなスタイルなのだなと実感。

幼少の頃から親しんだルターの讃美歌と、ワイマールやケーテンでの宮廷音楽家時代の作曲への取り組みが融合した新しいスタイルのカンタータは、バッハにしかできない彼ならではのカンタータですね。

プログラム

コラールカンタータ300年①

J.S. バッハ(1685-1750)

2024年5月18日(土)15:00

東京オペラシティ コンサートホール

オルガン独奏

<来ませ、聖霊、主なる神>BWV 651

く心より我こがれ望む>BWV 727

カンタータ第20番くおお、永遠、汝、雷の言葉よ>BWV 20(1724.6.11)

カンタータ第2番くああ神よ、天よりご覧ください> BWV2(1724.6.18)

カンタータ第7番

くキリスト我らが主ヨルダン川に来たりたもう> BWV7 (1724.6.24)

カンタータ第135番(ああ主よ、この憐れな罪びとを> BWV 135(1724.6)

開演15分前に、音楽監督の鈴木雅明氏によるプレトークがあり、今年のコラールカンタータシリーズへの意気込みがとてもよく伝わりました。

バッハがライプツィヒ2年目に新しく取り組んだ『コラールカンタータ』の最初の4作について触れることができたことは、バッハのカンタータを知る上でとても重要なことだと思いました。このような素晴らしいJCBの企画に感謝したいと思います。

(BCJプログラム参照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?