ディープパープル 1975 / Deep Purple Come Taste the Band

1975年4月ギタリストのリッチー・ブラックモアが脱退し、後任にアメリカ人ギタリストのトミー・ボーリンが参加した作品。

1973年加入ボーカルのデイヴィッド・カヴァデール、ベースのグレン・フューズ、トミー・ボーリンの3人は全員同い年のフロント3トップの横一線の体制が誕生する。一時的にも解散の危機を回避することに成功した。

そして3人の最大公約数的な音楽嗜好が合わさり、リッチー・ブラックモアが去った結果、既存のファンの理解を超えた少し先を行く屈指の「ファンキー・ブルース・ハード・ロック」が爆誕する。

アルバム・タイトルの由来

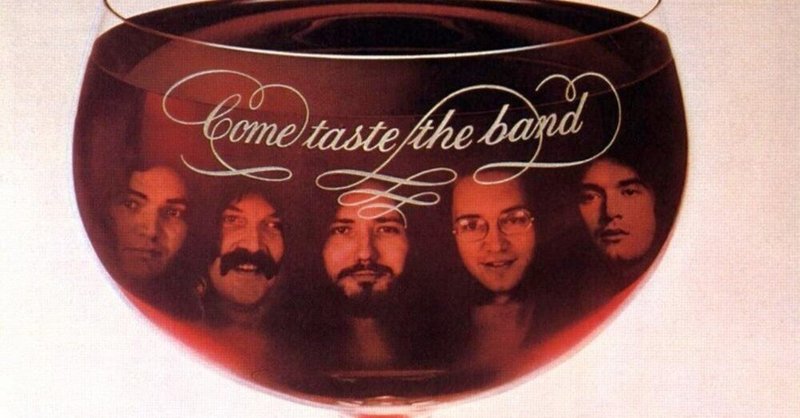

「Come Taste the wine」とグレン・フューズがトミー・ボーリンに言った言葉を「Come Taste the band」と聴き間違って返したセリフから取られており、タイトルも新参メンバーが主導した。そのエピソードを基にしたワイン・グラスに各メンバーのポートレイトが映るジャケットも意味があるものだった。

第4期ディープ・パープルメンバー

トミー・ボーリン ギター、ボーカル

デイヴィッド・カヴァデール ボーカル

グレン・ヒューズ ベース ボーカル

ジョン・ロード ハモンドオルガン キーボード

イアン・ペイス ドラム

曲目

Comin' Home」

Lady Luck

Gettin' Tighter

Dealer

I Need Love

Drifter

Love Child

This Time Around" / "Owed to 'G'

You Keep on Moving

曲目感想

Comin' Home

1曲目に配置しているが、グレン・フューズの病気療養によるスケジュール調整の結果最後に録音された曲の様だ。そのためベースをトミー・ボーリンが弾いている。カヴァデールとトミー・ボーリンの2人の共作によって歌とギターが前面に出ている。

曲調が第2期の「ハイウェイ・スター」に似た前傾気味の疾走感のある曲を最初に配置する。同じ疾走感でも、リッチー、イアン・ギラン、ジョン・ロードのトリプル攻撃にとは異なりグルーブが違う。

トミー・ボーリンのエコー・プレックスを使ったえげつないジェット機のようなフランジャー音で疾走感を演出し、同時に畳みかけるギター・ソロ、さらにダメ押しとばかりのスライド・ギターなどのプレイの執拗さは度を超えていた。

ボーカルを焚き付けよう最後まで煽っているのだ。そしてこの危険な対立構造によって化学反応が起こり、デイヴィッド・カヴァデールの歌が「覚醒」しようとしているのだ。

Lady Luck

珍しいタテノリでビートがぶつ切りされ、グレン・ヒューズの鋼鉄サウンドのリッケンバッカー・ベースが後を追うように畳みかけている。

シャウトするカヴァーデールのボーカルとボーリンのスライド・ギター。フロント3人がこれまでに泥臭いブルース・ロックを叩きつけ、既存ファンの許容範囲を逸脱し始める。

Gettin' Tighter

グレン・フューズとトミー・ボーリンの共作。

イントロのカッティングからも自信を持って作った曲というのが伝わってくる。ロック歴代の傑作イントロとして推したい。

また中盤の転調してからオルタナティブ的ファンク・ロックを繰り広げてからイントロ部分に回帰する箇所など本作品のハイライトだ。

作曲したグレン・ヒューズのリッケンバッカー・ベースによるカリッと鋼鉄なサウンドで繰り出すチョッパーも異例なアプローチながら、加入時より標榜していたアメリカのシンガー、エドガーウィンターのようなエキセントリックなシャウトも気兼ね無く伸び伸びとしている。彼もトミー・ボーリンから大いに触発され覚醒している。

また古参のイアン・ペイスの新境地ともいえるファンキーなドラミングも別人のように変貌しフロント3人に食らいついていくサマがカッコいい。

Dealer

この作品は過去に例が無いE7(#9th)のキー、通称ジミヘン・コードが前半から目白押しだ。Eのキーでギターも従来のノーマルのチューニングが使えるのでスライド・ギターも装飾的に活用される場面が多い。

エコープレックス&ファズ通すサウンドが怪しい存在を放つ。また中盤に挿入されるギターのフレーズに空間系のフェイザーもセンスがさり気なく光る。

泥臭くダウナーなアプローチがカヴァーデールもグレンも却ってボーカルが引き立てられている気がする。ズブズブした感じの方が2人とも感情が込めやすいのかもしれない。

I Need Love

カヴァーデールとボーリンの共作。どっしりと腰を据えたサウンドにここでも現れる執拗なスライド・ギターがボーカルに平行線上に煽りてる。

このスタイルは解散後立ち上げる初期のホワイトスネイクの土台を形作り、カヴァーデールがボーカリストとしての将来的なビジョンに確信を深めている。

Drifter

作曲のチャンスが増えたカヴァーデールはバンドを牽引していく覚悟と自覚が伝わり熱唱している。フリー時代のポール・ロジャース寄りにブルージーに歌い上げる。

トミー・ボーリンのスライド・ギターもここは敢えて音数を少なくし、その余白の空間をドラムが埋め尽くす。イアン・ペイスのドラミングもこれまでと何か違い別人のように叩いている。

Love Child

レッド・ツェッペリン風、将来ジミー・ページと組むユニットのカヴァーデール・ペイジの原形かもしれない。第3期まではバンドの一員だったが、この歌いっぷりでも自分がパープルを牽引していく自覚が伝わる。

トミー・ボーリンが、ボトムのギター・リフに徹することでようやくジョン・ロードのキーボードにスポット・ライトが当たるようになった。これが本来のスタイルであったはずだ。しかし自ら気配を消しているかのように本作品では全般的に影を潜めている。

This Time Around" / "Owed to 'G'

今度はグレン・フューズの歌がフューチャーされており、ピアノの伴奏でじっくり歌う前半の曲構成だ。様々な角度で彼もボーカリストとしての変貌を遂げようとしている。

後半のインストの演奏はトミー・ボーリンがもともと持つアメリカン・ロックのテイストを前面に出し、ジェイムス・ギャング風、もっと言うとこのレスポールの様に太いソロが(初代ジェイムス・ギャングの)ジョー・ウォルシュのギター・サウンドをもイメージさせる。

You Keep on Moving

この曲は過去の作品、「Burn」、「Stormbringer」の第3期の雰囲気で、従来のディープ・パープルの安心感が宿っている。

じっくり歌い、コーラス・ワークを重視したナンバーで、さらにグレンとカヴァーデールの2トップ体制もリッチーが抜け、その重しやプレッシャーが取れたせいか自信を持った歌いっぷりが聴ける。2人のツイン・ボーカルを前面にクールにバンドを牽引していく。

そしてトミー・ボーリンの中域で音の太いチョーキングがギブソンのレスポールの様なトーンに聴こえており、トミー・ボーリンのギター・プレイは他のギタリストには無いカッコ良さと色気がある。

今後もし継続すれとなれば、この曲の作風が既存のパープルを維持しつつも新境地を展開するカギになる曲だったかもしれない。

総論

全体的にしなやかなでバネの有る強靭なサウンドはあまりに過去の作品から変化し過ぎて、賛否を巻き起こす。

しかし、これ以上にスリリングに聴かせるバンドや作品が有ると言えば中々見当たらない。この最初の違和感から始まり、曲が進むにつれジワジワ来るカッコ良さは、中途半端な変化よりも目一杯方向転換した方が潔く、支持したい。

これまでのディープ・パープルの風格や様式美も残りつつ、若手新規メンバー同い年3人の音楽的な化学反応は1段レベルアップしたアーティスとして「共振し覚醒」する瞬間を収めている。

第4期は活動期間が1年ほどでスタジアム・クラスのライブがメインだったが、個人的には小さい会場でこのメンツでのファンキー&ブルース・ロックを体感したい。

至近距離でカヴァーデール、グレン、トミーのフロント3トップがロング・ヘアをなびかせ、ソウルフルに熱唱し熱演する様などカッコよすぎて卒倒する。。

ハードでファンキーなブルース・ロックとロックの本質が超凝縮された名盤。

終わり

追記

グレン・フューズのリッケンバッカー製のベース。

前任のロジャー・グルーヴァーもリッケンバッカーのベースと同じメーカーのベースを2代に渡って選ばれている。

リッチー・ブラックモアはライブではテープ・エコーでプリアンプ的に使用。またはトレブル・ブースターという特殊なエフェクターを使用し、クリーンにブーストして音の輪郭を大きくし、さらに複数のマーシャル・アンプの壁で超大音量に鳴らす。

もう一方のジョン・ロードのハモンド・オルガンもこれもマーシャル製のアンプでリッチー・ブラックモアに対抗する形で大音量で鳴らす。

左右のマーシャルの爆音に挟まれたベーシストは音が埋没してさらに自分の弾いてる音が聴こえない。ロジャー・グルーヴァーはインタビューでそのような旨のコメントをしている。

グレン・ヒューズに変わっても左右のマーシャル地獄は変わらないためにロジャーともそれに伍していくために導き出された楽器がリッケンバッカーのベースだったのだろう。

メイプルの木材で高音が強調されトラストロッドが2本入っている驚異のセッティングは、金属的にメタリックにバキバキ、ガンガンと凶暴だ。

グレン・ヒューズも本作品でリッケンバッカーで弾いてるが、特にチョッパーのベースの鋭いアタック音の箇所はバキッと硬く独特なファンク・サウンドが個性的だ。筋肉質な演奏を要求されるがトライする価値はあるかも知れない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?