The Sun Is My Enemy -Works of Cornelius 008-

(*マガジンのタイトルを変更しました。)

解散から約2年を経た1993年9月1日、Flipper's Guitarのすべてのアルバム(『Singles』を除く)と映像作品が再発売された。CDは帯や背表紙のデザインが一新され、ビデオ3作はVHS1本にまとめられた。

とくに『colour me pop』『on PLEASURE BENT』は、最初の発売からあまり時間が経っていない中でのリイシューである。この2作については、再発にあたりTrattoriaのロゴが取り除かれ、Menu.1と2はレーベルのラインナップから欠番となった。

このタイミングで過去作品を再発しカタログを更新したのは、新作と並べることで売り上げの相乗効果を狙いつつ、新しい始まりを印象づける戦略だろうか。

同日・1993年9月1日は、小山田の記念すべきソロデビュー作がついに発売された日でもある。

Solo Project "Cornelius"

以前にも書いた通り、小山田は当初は再デビューにあまり前向きでなかったように見える。「人のプロデュースをしているうちに曲がたくさんたまったら出そうかなと思っていた」というが、結局一部の企画を除いて自分の曲を書くことはなかった。

意欲が出てきたのは1993年の初め頃だったようである。この頃には自然と作りたいものが見えてきて、そこからはスムースに曲を書けたという。

制作の方針のひとつは、当時の欧米のスタイルを模したペースで作品をリリースしていくこと。つまり、シングルを短期間にいくつも発表した末に、それらをまとめたアルバムを出す、というスケジュールである。その上で、シングルはシングルとして完成形でありながら、それらが集まったアルバムも一つの作品として聴ける、という形を意識していた。その後5か月ほどの間に、シングル3作+EP1作+アルバムがハイペースで発表されることになる。

これと関連してもうひとつの方針は、そのとき興味のある音を、敢えて取捨選択せずに出す、ということだった。アルバムとしてジャンルを限定するのではなく、バラバラなものを雑多なまま ひとまとめにする試みである。

このため、アルバムとしての方向づけは主に歌詞が担うことになり、一方でサウンドの面では、当時盛り上がっていたアシッド・ジャズやブラジリアン、レア・グルーヴなどを中心に、様々なジャンルの影響を受けた音が混在することになる。それを一貫性のなさや迷いと捉えることもできてしまいそうだが、節操なくレコードを買い漁っていたその頃の関心を素直に形にすることで、"今の自分"を表現しようとした、ともいえるだろう。

さらに小山田は、ソロアーティストとしての名義に、本名そのままではなく別の名前を用いることにした。これにもいくつかの理由がある。

ひとつは匿名性を確保することである。本名の名義で作品を発表すると、シンガー・ソングライターぽくなりすぎて抵抗があったという。そこでバンド名を新たにつけ、バンドの名前で活動する、という発想に至る。ただしそのバンドのメンバーは本人ひとりのみである。

こうしたスタイルは現代では"ソロユニット"等と呼ばれ、今でこそめずらしくないが、当時は少なくとも国内では他に例がなかった。そのためなかなか理解を得られず、取材や出演の度に説明を求められることになり、苦労もしたようだ。

現在まで続く、ビジュアルへのこだわりも理由のひとつである。作品のデザインに組み入れたときに、本名よりも見栄えのよい名前を探したようだ。©のロゴマークのデザインが先に決まり、Cから始まる名前を後から探した、という説もある。

自分自身の姓について「めちゃめちゃ嫌なんですよ。まず小さいでしょ、それで山田でしょ」「全部小学校1年で習う漢字ですよ」と冗談ぽく話したこともあった。気に入っていない名前がパッケージに載ってもデザインとして格好がつかない、という思いもあったかもしれない。本名がTシャツのロゴだと、名札みたいになって自分で着られないから、と話すことも多かった。

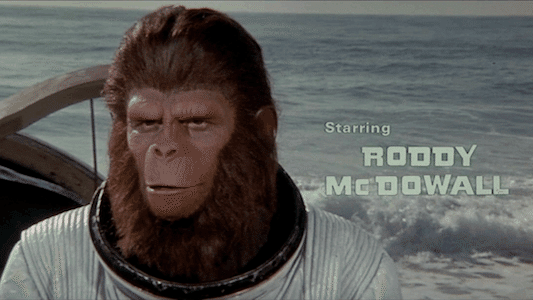

そうして新たな名義を考えていた同時期に、たまたま小山田の目についたTV番組があった。68〜73年の映画「猿の惑星」オリジナルシリーズの深夜放送である。番組表を遡ると、1993年2月から3月にかけて、全5作品が不定期に放送されたことが確認できる。小山田は周囲と一緒に盛り上がりながら毎回鑑賞していたという。

重厚なテーマを扱いながらも、そこはかとなくB級感の漂うシリーズである。「割と真面目なのに、タイトルを口にしただけで笑っちゃう部分がある。そういうニュアンスがかっこいい」といたく気に入った小山田は、映画に登場する善良な猿のキャラクターから名前を取ることにした。頭文字がCであることも決め手になったのだろう。

アーティスト「Cornelius」はこうして誕生した。

で、仕上げは深夜ではなくプライムタイムへ

— e.s.p. (@esp_ape_c) July 28, 2022

猿の惑星

1993年3月21日(日)21:02〜

円環構造の物語になぞらえてか、シリーズの頭に戻って締めくくるという放送順。おもわずにやり#Cornelius#コーネリアス pic.twitter.com/PsnKlcNy1N

The Sun Is My Enemy

The Sun Is My Enemy / Cornelius

Release: 1993/09/01

single『The Sun Is My Enemy』Cornelius (Trattoria Menu 21 / Polystar)

Lyric: Keigo Oyamada

Music: Keigo Oyamada

Arrangement: Keigo Oyamada

こうしてデビューシングル『太陽は僕の敵』(The Sun Is My Enemy)が満を持して発表された。

曲は華やかなブラスのフレーズで幕を開ける。小山田がかき鳴らすアコースティック・ギターは、複雑なフレーズを取り入れつつも軽快なカッティングでリズムを作っていく。サビから間奏にかけてはエレクトリック・ギターの音色も目立ち、ワウワウをかませたギター・ソロもある。そのほかにラテン・パーカッションやオルガンも加わる、大所帯のバンドスタイルである。ただしベースは意外にもシンセ・ベースだ。

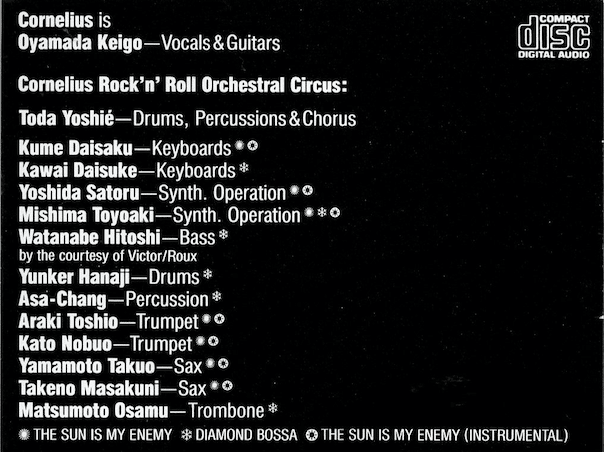

演奏者の名義は"Cornelius Rock'n' Roll Orchestral Circus"とクレジットされている。"Corneliusはバンド名"と言いつつメンバーは一人なので、バックバンドにはバックバンドの固有の名前が最初から付いていた。この名義はアルバム発表後の2本のツアーに至るまでしばらく使われることになるが、中身のメンバーは流動的である。

太陽は僕の敵、というタイトルのわりには、むしろ初夏の太陽に似合うような、明るく高揚した曲調である。なおかつ、めまぐるしいコードチェンジが少ないためか、晴れた空のような伸びやかさも感じられる。

このねじれ方は意図的なものだろう。小山田の書いた歌詞は敢えてニヒルな印象を持たせるものになっているが、ソロになってこれからこんな風にやっていく、という意思表明として読める部分もある。新たな第一歩を、清々しく前向きに宣言する音のようにぼくには聴こえる。

ただ当時、その言っている内容や音楽性は、Flipper's Guitarでやってきたこととさほど変わっていない、というようにも受け取られていた。たとえばアコースティック・ギター中心のサウンドや、メジャー7thほか洗練されたコードの使い方にしても、斜に構えた物言いにしても、一聴してFlipper's Guitarの頃と大きくかけ離れた印象を受けないのも確かではある。

こうした指摘を受けたのは、一足先にソロデビューした小沢健二と比較される機会が、必然的に多かったためである。しかも小沢は作風をよりシンプルで率直なものへと大きく変化させており、ファンに戸惑いを与えるほどだった。歌詞においても、本作で小山田が「意味なんてどこにも無いさ」と書いたのに対し、小沢は「意味なんてもう何も無いなんて 僕がとばしすぎたジョークさ」(ローラースケート・パーク)と唄う。このように、小沢がそれまでと異なる価値観でやっていくことを明確に発信したのとは対照的に、小山田のスタイルは以前と同じく一貫していた。

同じ人間が作っているのだから、同じような作風になるのは当然といえば当然である。素直に作るとこうなってしまう、ということを小山田も繰り返し語っている。Flipper's Guitarと変わっていないと言われることはわかっていて、だからこそ最初にそれに近いものを出した、等と話したこともあった。

ここでいう素直とは、思っていることをそのまま曲にするとかいうことではなく、自分のスタイルを曲げずに貫く、ということだ。したがって、歌詞に書いてあることが本心だとはかぎらない。そうした姿勢も含めて今の自分の音楽は結局こういうものだ、ということを出発点にし、それを潔く素直に表現する覚悟を決めたことによって、新たなスタートを切ることができたのかもしれない。

「他人の言葉つなぎ合わせて」楽曲を制作するのも、これまでと同じスタイルの一環といえる。

参照元として、最も多く指摘されているのはThe Style Council「Shout to the Top」である。勢いのある雰囲気や、イントロのフレーズのアクセントの付け方にはたしかに類似性がある。

一方、響きや旋律に耳を向けると、同じThe Style Councilの「My Ever Changing Moods」(シングル版)も参照していると思われる。こちらはテンポ感やムードはやや異なるのだが、コードの使い方や歌い出しのメロディーを引用しているようだ。

The Style Councilから影響を受けたことは小山田自身も公言しており、本作では特にこの2曲の存在が大きいと考えられる。

さらに、イントロのブラスやエンディングのスキャットのフレーズは、Azteca「Someday We'll Get By」を参照しているとされる。Aztecaは70年代のラテン・ソウルグループで、やはりレア・グルーヴの文脈で90年代前半に再評価されていたようである。

また本作のタイトルは、1991年のダグラス・クープランドによる小説「ジェネレーションX——加速された文化のための物語たち」第1章のサブタイトル「太陽はあなたの敵」からの引用である。

この小説に由来して、1970年前後に生まれた世代をX世代と呼ぶという。小山田もちょうどそこに含まれる。ポスト・パンク直撃に近い世代である。

小山田は本作について「世代論を意識して作った」とも語っている。一人称を「僕ら」と唄う歌詞はその表れといえる。あるいはアイロニカルな姿勢で創作を続けることを選んだのも、この本を読んだことと関係するのかもしれない。

Alternate Versions

Instrumental

The Sun Is My Enemy (Instrumental) / Cornelius

Release: 1993/09/01

single『The Sun Is My Enemy』Cornelius (Trattoria Menu 21 / Polystar)

Music: Keigo Oyamada

Arrangement: Keigo Oyamada

別バージョンについても簡単に触れておこう。

まずシングルCDのトラック3は、表題曲から歌を除いたインストゥルメンタルである。小山田の最大の魅力は歌声にあるとぼくは思っているが、バックトラックをじっくり聴くことができるためインスト版も嬉しい。

このインストゥルメンタルはシングルCDにしか収録されていない。

Long Edit

The sun is my Enemy (Long Edit) / Cornelius

Release: 1993/09/10

EP『Holidays in the sun e.p.』Cornelius (Trattoria Menu 22 / Polystar)

Lyric: Keigo Oyamada

Music: Keigo Oyamada

Arrangement: Keigo Oyamada

シングルから10日後に発売されたEP『Holidays in the sun e.p.』には、「Long Edit」として、シングルより少し長めのバージョンが収録されている。アルバム『The First Question Award』に収められているのもこの「Long Edit」版である。

シングル版とLong Editの違いは、1コーラス後の間奏の長さが8小節から16小節に伸びていることのみ。わずかな差ではあるが、シングル版およびインストゥルメンタルを聴くためにはシングルCDの入手が必須となる。

Sunset Boo-goo-loo Mix

The sun is my Enemy (Sunset Boo-goo-loo Mix) / Cornelius

Release: 1993/09/10

EP『Holidays in the sun e.p.』Cornelius (Trattoria Menu 22 / Polystar)

Lyric: Keigo Oyamada

Music: Keigo Oyamada

Arrangement: Keigo Oyamada

同じくEP『Holidays in the sun e.p.』には、もうひとつ異なるバージョンが収録されている。

「Sunset Boo-goo-loo Mix」はオリジナルバージョンよりもビート感が抑えられ、代わりにラテンのテイストを大幅に増したアレンジとなっている。原曲のブラス・セクションのリフはフルートに置き換えられ、新たに加わったピアノがモントゥーノを奏でる。ベースはシンセではなくウッド・ベースのようだ。その名のとおり、サンセット・ビーチでゆったりと過ごすのに似合いそうな曲調である。

〜Mixと題されているが、リミキサーは特にクレジットされていない。そのため小山田自身による別アレンジなのだろうと考えている。

「Sunset Boo-goo-loo Mix」が収められているのも、市販された中では『Holidays in the sun e.p.』のみである。

Music Video

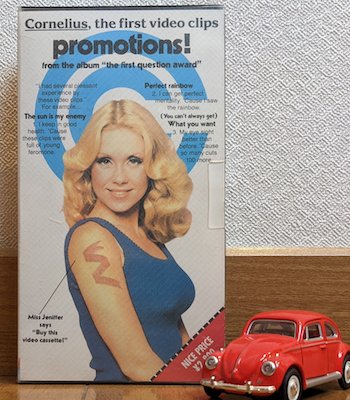

1994年3月25日リリースのVHS『Promotions!』(Menu 37)には、本作のMVが収録されている。

音源は間奏8小節のシングルバージョンである。

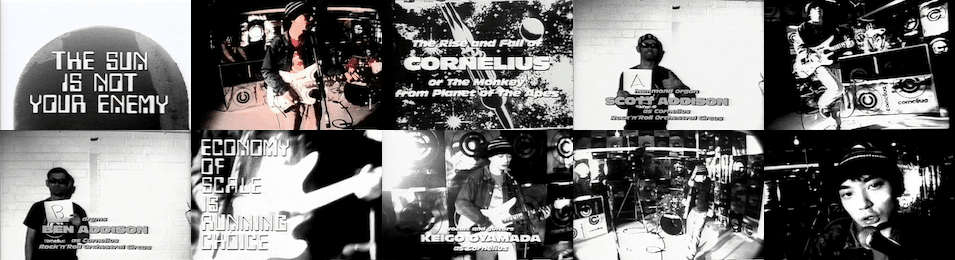

映像の舞台はリハーサルスタジオらしき場所で、小山田がギターを弾きながら歌うシーンで構成されている。バックには"Cornelius Rock'n' Roll Orchestral Circus"として、Trattoria(mo' music)の一員でもあるバンドCorduroyのメンバー(アディソン兄弟)が出演し、オルガンとドラムを担当している。

「太陽は僕の敵」MVで使用しているギターは

— e.s.p. (@esp_ape_c) August 2, 2022

Spectrum 5 / Teisco

60年代のオリジナルものかどうかは不明。1992年に復刻したらしいのでタイミングとしては復刻版か#Cornelius#コーネリアス pic.twitter.com/QOhNrr8fHb

ライブにおいては、初期のツアーやTrattoria Nightでの演奏歴があるものの、商品化はされておらず、今では公式には聴く方法がない。とくにBring Up Baby Tourにおいては西城秀樹「YOUNG MAN」を取り入れたアレンジが施されていたらしく、聴けないのが残念である。

テレビの歌番組で披露したこともなかったが、福岡放送の夕方の帯番組「めんたいワイド」のテーマソングとして長年使用されていたことがあり、九州北部に住む人々にはなじみが深いそうだ。番組が始まったのは1995年10月ということなので、リリースから2年後の採用である。スタッフに熱心なコーネリアス・ファンがいたのだろうか。

(再度訂正します)

— e.s.p. (@esp_ape_c) January 22, 2023

誤)First Question Award Tourでは演奏されず

正)初期に演奏歴があるものの商品化はされておらず https://t.co/qnnWEkwWa2

参考記事・書籍・放送等

ばるぼら, Cornelius × Idea Mellow Waves —コーネリアスの音楽とデザイン—, 誠文堂新光社, 2017.

北沢夏音・野田努・松村正人, 小山田圭吾ロングインタビュー 音楽が重度に好きな人たち, ALL ABOUT CORNELIUS コーネリアスのすべて, Pヴァイン, 2017.

大久保祐子・野田努・松村正人, LONG INTERVIEW CHAPTER 1, ALL ABOUT CORNELIUS 2 続コーネリアスのすべて, Pヴァイン, 2019.

能地祐子, Perfect Rainbow cornelius, PATi PATi 1993年11月号, ソニーマガジンズ, 1993.

北中正和, 月カド・スペシャル小山田圭吾 / 進め!Cornelius スピリチュアル・メッセージ 僕の居るべき場所を探して, 月刊カドカワ1994年3月号, 角川書店, 1994.

佐々木美夏, Cornelius The Sun Is My Enemy, GB 1993年10月号, ソニーマガジンズ, 1993.

伊藤英嗣, FS SUPER INTERVIEW 1 CORNELIUS 小山田圭吾, FM STATION 13巻20号, ダイヤモンド社, 1993.

杉本拓也, Cornelius Keigo Oyamada, B-PASS 1993年10月号, シンコーミュージック, 1993.

サウンド&レコーディングマガジン編集部, アーティスト研究 Cornelius, サウンド&レコーディングマガジン1994年3月号, リットーミュージック, 1994.

北沢夏音, Bar-f-Out! Session #1 cornelius the Sun is not My Enemy, Bar-f-Out! Volume 4, TCRC Ltd., 1994.

山崎洋一郎, 小山田圭吾 独占デビュー・インタビュー!, Rockin' On Japan Vol.76, ロッキング・オン, 1993.

山崎洋一郎, メモリアル・インタヴュー・イン・ハワイ, Rockin' On Japan Vol.143, ロッキング・オン, 1998.

川崎大助, Japanese New Vibes Cornelius interview, remix NOV'93 #29, アウトバーン, 1993.

北沢夏音, Keigo Oyamada: into Somethin', Bar-f-Out! Volume 2, TCRC Ltd., 1993.

丸山俊一, 90年代米国が罹った「みんな子ども症候群」の正体——「スーパーマン」「バッドマン」がヒットした背景, 東洋経済オンライン, 2022.

笑っていいとも!, フジテレビ, 1998/04/03 O.A.

めんたいワイド - Wikipedia

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?