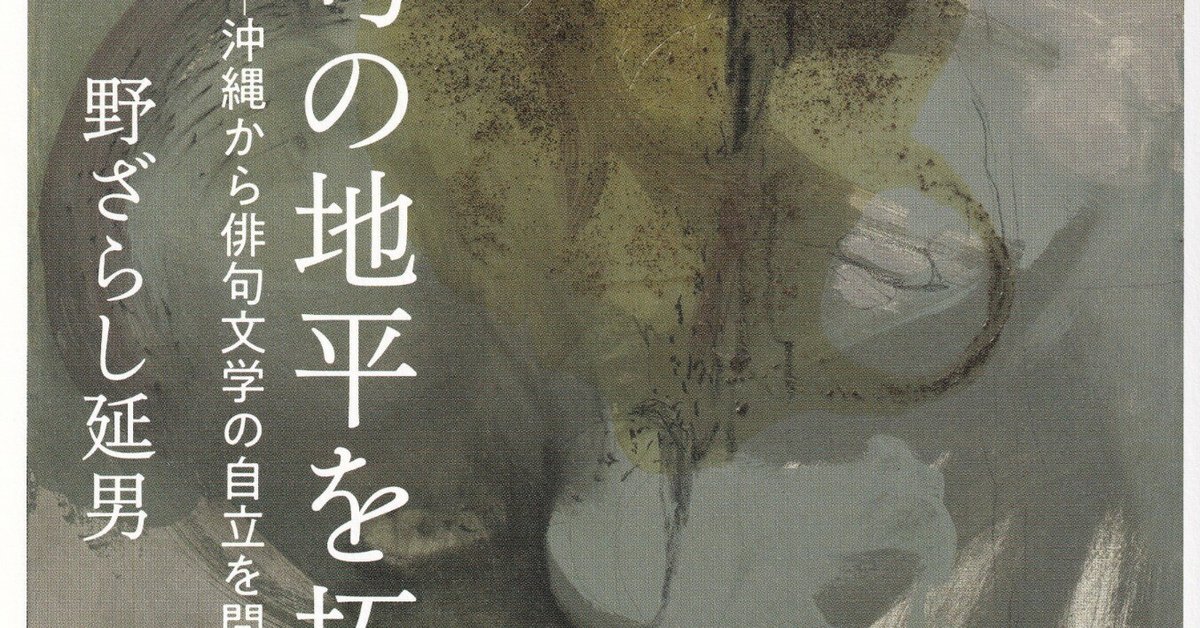

超克の志—根源を問う闘い 野ざらし延男『俳句の地平を拓く―沖縄から俳句文学の自立を問う』を巡って

超克の志—根源を問う闘い

野ざらし延男『俳句の地平を拓く―沖縄から俳句文学の自立を問う』

を巡って

沖縄の今に真正面から向き合い、同時に俳句文学表現の可能性について問い、満身創痍になって闘い続けている著者の、人生の集大成のような、ずしりと重い読後感の大著である。

〇 本書の内容構成

四部構成、全九章に及ぶ現在進行形の、とりあえずの総括の書である。

第一部 複眼的視座と俳句文学

Ⅰ章 俳句・人生・時代――情況から内視へ (18節)

Ⅱ章 俳句文学の自立を問う (5節)

第二部 米軍統治下と〈復帰〉を問う

Ⅲ章 米軍統治下と俳句 (前書きと13節)

Ⅳ章 〈復帰〉を問う (2節)

Ⅴ章 混沌・地球・俳句―詩的想像力を問う (5節)

第三部 批評精神が文学力を高める

Ⅵ章 歴史の眼・俳句の眼―「俳句時評」沖縄タイムス 一九九七年四月~

二〇〇一年十二月 (58稿)

Ⅶ章 ミニ時評「沖縄から問う」―「俳壇抄」全国俳誌ダイジェスト(14稿)

第四部 詩魂と追悼

Ⅷ章 詩魂・画魂に触れて―詩集・句集「解説」「解題」/美術展レリーフ(8稿)

Ⅸ章 追悼 (5稿)

〈終章〉洞窟(ガマ)に螢火が灯った

〈資料編〉 野ざらし延男百句―一九六五~二〇一二年

新聞紙上における俳句論争

※

1 野ざらし延男の人と俳句作品

高校二年、生きることに絶望し自殺寸前まで追い詰められた山城信男(野ざらし延男氏の本名)青年は、芭蕉の

野ざらしを心に風の沁む身かな

という一句に、「人生覚醒の一句」として出会ったという。

そのことを述懐している「しゃれこうべからの出発」から、印象深い文を、以下に引用する。

※

芭蕉の「狂気と覚悟」をわがものとして生きたいと思った。

芭蕉の中の〝野ざらし〟は秋風に鳴っているが、私の中の〝野ざらし〟は春夏秋冬鳴り止むことはない。

「野ざらし」の一句は私の鞭である。芭蕉を狂気もて超えねばならぬ。

※

「芭蕉を狂気もて超えねばならぬ」

芭蕉俳諧への帰依ではなく、超克が志されているのだ。

読者としてそれは素直に了解するが、わたしの中の「沖縄」意識とは相容れない。

沖縄の俳人が、何故、芭蕉なのか。

沖縄俳句を牽引する野ざらし氏は、なぜ「やまとの古典俳句」を、自分の精神的な再生の起点と公言するのか。

そこに、この俳人の運命的に背負う矛盾と、その矛盾自身を見据えて、闘い抜こうとする野心を感じる。

本土で現代俳句たらんとして、俳句の革新や改革を志すとき、そのような内的な矛盾を自覚している者は皆無だろう。

その自覚のない俳人や論者をわたしは信用しない。

その真逆の野ざらし氏の、根源的なところから思索と詩作を立ち上げようとする、このような姿勢は信用したい。

彼には闘うためのしっかりとした方法論がある。

「右眼に芭蕉の眼、左眼に一茶の眼、複眼的視座を大切にしたい」(Ⅰ章「複眼的視座としての雪 ―私と雪」)と述べているのが、それだ。

戦後沖縄の俳句は本土の伝統俳句に従っていた。

風土性を意識した沖縄固有の古謡の韻律やことばの中から醸成される、沖縄俳句などというものは期待できない状況であり、俳句は本土の本流に倣うのが当然とされたようだ。

ここにも文化的な矛盾がある。

一九五三年に開かれた「戦後初の盛大な俳句大会」であった「沖縄俳句大会」について、野ざらし氏は次のように述懐している。

「沖縄の戦後俳句は『季題』の桎梏から抜け出せないところからスタートし、戦前のホトトギス派の血をひいて、焦土に俳句の芽を育てていたのである。」

(Ⅲ章 米軍統治下と俳句)

そう述べるからには、野ざらし氏にはそれらからの解放と超克の志があったと推察される。だがこのとき、野ざらし氏は無名の輩であり、その思いが届くはずもなかっただろう。

高校生時代に俳句開眼をした頃、野ざらし氏がどんな思いでいたか、少し長くなるが以下に抜粋する。

※

一九五九年、高校卒業した年、「沖縄俳句会」に恐る恐る顔を出した。石川市(現・うるま市)山城の片田舎からバスを乗り継いで、約半日かけて、那覇の歓楽街桜坂の句会場に参加した。十代の若者は私一人だった。句会場は公民館みたいな公共の場所と思い込んでいた私には歓楽街での句会に違和感があった。句会には沖縄俳句界の長老たちが神妙な顔をして座っていた。初心者の私に投げかけた言葉がショッキングだった。「俳句は季題を入れて作りなさい」「季重なりは避けなさい」「趣味で、楽しんで作りなさい」「他人の作品は批判しないように」。

その場から逃げ出したい心境に駆られたが、折角、遠方からバス賃をはたいてきた。我慢して最後まで座ることにした。句会は出句、清記、選句、披講と続いた。作品批評はなかった。やがて、「二次会に移ります」という声がかかり、たちまち、句座が酒座と化した。先ほどまで静かに座っていた面々が大きな声で話し始め、座が急に賑やかになった。句会より酒飲み会が目的で参加している様に見えた。

「文学とは何か」「人間とは何か」「真実とは何か」「時代に生きる俳句とは」を探究するために俳句会に参加した私にとって、このホトトギス派の古臭い句座は砂を噛むような虚しい場であった。俳句文学の真実を探り、詩心を磨く、文学魂は無残にも砕け散った。 (Ⅳ章 〈復帰〉を問う 2)

※

孤立無援の孤独な旅立ちだったのだ。

俳句の革新を目指すのなら、伝統俳句からの超克、革新を目指していた、本土の若い俳人たちと、条件は同じで、沖縄ならではの独自の視座ではない。

彼の中にはまだ、その独自の俳句表現論が形成されてはいない時期だっただろう。

加えて、沖縄が「本土復帰」する歴史の大きな節目において、沖縄の俳句界が示した姿勢に、彼は愕然としたようだ。

その辺りのことが解るくだりを以下に抜粋する。

※

復帰の年、沖縄の政党が全国区の政党へと収斂され、長いものに巻かれる式の独自性の薄れた政党へと変質していった。(但し、沖縄社会大衆党だけは土着政党に拘り政党の系列化を拒んだ)。

この潮流は沖縄の俳句界にも波及した。沖縄の俳句界で中心的な役割を果たしていた「沖縄俳句会」(連合体)が「沖縄県俳句協会」へ改称し、各県と連携する親睦団体的な俳句集団へと変質して行った。各結社も「沖縄県支部」へと変わった。季語を絶対化する伝統俳句派の俳人たちは、寄らば大樹の陰的な思考へと傾斜し、南国沖縄の黒潮の暖流が、寒流の潮流へと飲み込まれていくさまに、衝撃を受けた。

文学の力、詩眼はどこへ行ったのか。芸術(文学)は独創の刃を磨き、未知の領域を拓くところに存在価値がある。私は本土化を拒み、沖縄を発火点にした地球、人類を視野に入れた地球俳句へと詩魂を磨くことになる。

(Ⅲ章 米軍統治下と俳句 13)

※

政治団体の本土並み標準化と平行するように、沖縄俳句界も本土並みに「標準化」されたのだ。

沖縄俳句の自立のために、実作上の表現方法論の手前にある、この文化的喪失の問題が立ちはだかっていたのだが、沖縄俳句界はもちろん、それと闘おうとする野ざらし氏たち自身にも、そのことが明確に自覚されていたとは言えないようだ。

それでも闘いを開始し、継続するしかなかった。

戦後、一九五〇年代後半、中島蕉園・桑江常青・作元凡子・浦崎楚郷ら「黒潮俳句会」における口語俳句の活動。

六〇年代後半、「無冠」における延男・楚郷・凡子・新垣健一らによる俳句文学の可能性の追求、無季俳句の推進、批評と自由を求めた活動。

八〇年代、「天荒」における延男・おおしろ建・金城けい・平敷武蕉・神矢みさ・川満孝子らの「新しい俳句の地平を拓き、創造への挑戦」を掲げた俳句革新の活動と、現在に至る継続。

では、野ざらし氏たちは、何を沖縄俳句の独自性としたのか。

それが窺える記述がある。

「有季も無季も同等に扱う複眼の姿勢で俳句に向かう。」(Ⅱ章)

「沖縄を発火点にした地球、人類を視野に入れた地球俳句へと詩魂を磨く」(Ⅲ章)

その「地球俳句」という俳句観のキーワードが、沖縄独特の言葉「孵(す)でる」。

沖縄最古の歌謡集「おもろさうし」にも見られる多義的な言葉であるが、「脱皮する」「孵化する」「蘇生する」「生まれ変わる」という語義を持つという。

野ざらし氏はこの言葉を次のように解題する。

※

川遊びでは沢蟹の「孵でぐる」と出会っていた。白く薄く川底にただようさまは死骸のようにも見え、脱皮の不可思議に魅入った。(略)

亜熱帯の沖縄では冬眠することもなく、年中、「孵でぐる」や蛇と遭遇している。(略)脱皮したばかりの「孵で殻」はしっとり感があり、ぬめりを感じる。(略)私の人生はハブと孵で殻との遭遇はこれからもつづく。そのたびに、一日一日、孵でて、脱皮して生きていくことを意識させられることになる。(略)

※

「孵でる精神」によって古い殻を破り、新たな創造世界へと脱皮する。

死と再生―野ざらし氏が沖縄の自然から学び取った命のダイナミズム。

彼は最初から沖縄ならではの風土性を基盤に置きつつも、宇宙、地球規模の命のダイナミズムの、表現による俳句の革新を目指していたことが、これで解る。

これは二重に、沖縄俳人には理解し難い独自の視座であろう。

ことさら沖縄的であることを強調するのは、本土の俳人の一部にある、日本の俳句形式を、海外文化に勝るものだと強調する意識と同じになってしまう。

野ざらし氏はそこを突き抜けてゆく普遍性にこそ、最初から力点を置いていたのだ。

二重の困難な課題に直面する沖縄に於いて、このような視座に立てたこと自身が、瞠目に値することではないか。

以下、野ざらし氏の句集からではなく、この「評論集」の闘争の社会背景の中で記録された俳句群から、特に印象に残った俳句を各章ごとに紹介する。

※

第一部 複眼的視座と俳句文学

Ⅰ章 俳句・人生・時代――情況から内視へ

「燃える井戸水」かかえ大雪ふりかぶる

水を搏ち水に傷つく魂込(マブイゴ)め

火の笑い火の黙天地の胎の窯

滝はわが背びれ星雲湧きたたす

洞窟(ガマ)に心音しずくの頭砕かれる

蝉殻の背から火を噴く慰霊の日

生き埋めの髪が這いでる南京酷暑

蝉時雨血がひいていく草の束

島売られる螢皓皓目に刺さり

桜滅ぶさてどの闇から身を抜くか

Ⅱ章 俳句文学の自立を問う

戦跡地のジャズの溺れ化石となる嗚咽

白日の弦かき鳴らす拒絶の義指

螢絶えて流木の哭く未明の島

コロコロと腹虫の哭く地球の自転

第二部 米軍統治下と〈復帰〉を問う

Ⅲ章 米軍統治下と俳句

炎天の鍬振る一代のみの土地

絶対の崖の崩れが音たてて生きる初日

逆光に身を吊る天女呼吸(いき)拒む

黒人街狂女が曳きずる半死の亀

Ⅳ章 〈復帰〉を問う

月光を羊水にして洞窟(ガマ)孵(す)でる

オオゴマダラ琉球王国の迷宮

陽炎を掘り起こし混沌を埋めるか

流弾のごと螢なだれるミンサー織り

喜屋武岬の白骨 辺野古岬の鬼火

苦瓜(ゴーヤー)弾けジュゴン岬の不発弾

石は目草木は耳ヒトは鬼火か

鶯が血を吐き鬼籍に入った地球

向日葵の目玉弾かれ洞窟(ガマ)が鳴る

Ⅴ章 混沌・地球・俳句

メルトダウン北斗七星の柄がただれる

地球の首細るばかりかショール巻く

しずく一滴水惑星の死期計る

流星の悲鳴のからむ鉄条網

葉も人も裏返るのみ新(ミー)北風(ニシ)

油蟬ちりちり地球のネジを巻く

母は蟹ひらたく水に老いていく

颱風の渦蝸牛の渦地球の耳鳴り

第三部 批評精神が文学力を高める

Ⅵ章 歴史の眼・俳句の眼

初電話地球をどこへ転がすか

蝶も標的命のしぶく摩文仁丘

澄み切るまで蝌蚪爆音の田に泳ぐ

Ⅶ ミニ時評「沖縄から問う」

沖縄戦梯梧のこぼす母音のああ

倒れても空離さない破案山子

第四部 詩魂と追悼

Ⅷ章 詩魂・画魂に触れて

あけもどろの島まんがたみ巨星墜つ

Ⅸ章 追悼

昭和咥え聚の鷹逝く白い祭

健一空輸空洞の眼に風鳴らす

※

一言でこれらの俳句から受ける印象を述べるとしたら、闘っている人の俳句だということが、その熱量とともに伝わる表現だ、というところだろうか。

心象造形の言葉の質感自身が、俳句総合誌に毎月量産されているものと、まったく違う。沖縄的という評を跳ねのけてしまう強度を持つ俳句である。

基地問題という沖縄の社会背景を感じるが、社会性俳句の域を超越した命のダイナミズムを感じる。

これは野ざらし氏固有の表現であって、彼が育てた沖縄俳句の後輩たちは、その志は継承しても、この表現方法は継承できないだろう。

それが沖縄から野ざらし氏が発信した、固有の文学的営為に他ならない。

2 読後雑感―極私的視座より

沖縄の俳句界を牽引してきている、野ざらし延男氏の全存在をかけた社会的、文学的闘争は、とても本書だけには収まり切れるものではないだろう。まだ何か言い足りない思いが渦巻いているに違いない。

一九四一年生まれだから、今年(二〇二三年)で八二歳のご高齢である。

無風の「本土」で自己完結的な一生を過ごした俳人ならば、集大成の書となるところだが、彼の場合は社会と自分がそれを許さないだろう。

何故か。

それは氏が、決して終わりそうもない未完の闘争の渦中を生きているからだ。

その闘争というのが、目を凝らして視ようと意志しなければ視えない、やっかいなものであり、絶えず自己を内的に奮い立たせておかなければ、絶望に呑みこまれそうになり易い事柄だからだ。

沖縄。

俳句。

といえば、心あるものなら、沖縄が「日本」から受けた数々の差別的な事柄の数々という問題、現代俳句問題なら形骸化した俳句表現から、人間の実存をかけた文学に改革するための闘いのことが、すぐ思い浮かぶだろう。

物事を歴史的背景、そしてその現代的意味、課題に意識を凝らす者でなければ、そこに不条理を感じ、少しでも改善したいと願い、野ざらし氏のように改革運動へと行動を起したりはしない難題である。

政治社会的な問題は「日本」国内にもいろいろ存在し、苦しんでいる人がいる。

わたくしごとだが、わたしは「水俣病」とか「公害病」などという、不適当な呼ばれ方をしている「チッソ・水俣事件」という世界的文明禍の一つである、大量虐殺、大量虐殺未遂事件を体験し、それに深く関わった石牟礼道子文学の研究に一生を費やしている最中である。

以後、野ざらし氏が関わっている問題を「沖縄問題」と呼び、わたしの方を「水俣問題」と呼ぶことにしよう。

野ざらし氏とわたしの体験した問題と、それに対する姿勢について述べて、本書の核心的問題を考え、紹介したい。

野ざらし氏はその問題について、社会運動と俳句を軸にした行動をしている。

その立場は被害者の位置にある。

俳句の問題は、「日本」的なものの全的容認、受け入れを拒否したい感覚が、その方向性を決定づけているといえるのではないか。

「日本的な」俳句表現に関わることで、文化としての「日本」にも内面的に闘うことになってしまう。

沖縄の基地問題が、そのままでは決して容認できない不条理な事柄であるように、俳句という文化に内在する「日本的文化」も、沖縄の文化とはそのままでは相容れないものに感じられているのだ。

困難であろうとその改善を訴え、その「闘い」の在り方自身を、自己のアイデンティティとする他はない、苦しく困難な立場なのである。

本書はその視点から一貫して書かれている。

その苦しく困難な思いの一部を、わたしは共有する。

わたしの場合は被害と加害の交差する立場にいる。

わたしは母方とわたしの家族が「水俣病」の被害に遭い、父はその加害企業の工場の工場労働者だった。つまり加害関係者である。

わたしの中には被害と加害が交錯している。

わたしは野ざらし氏と違って「水俣病闘争」の活動には一切参加していない。

原因は身体的機能の発育不良のところがあり、「水俣病」と特定できないが、子どものころ「総合的身体虚弱症」と診断されて以来、普通の人が普通にできる運動が困難であることもあり、実働を伴うような何かの支援や闘争ができないことも原因で、匿名無名のカンパという金銭的支援しかしたことがない。

本書で野ざらし氏が、沖縄を永い歴史的経過において差別し、辛酸を嘗めさせたのは「日本人」と批評するとき、その「日本人」の中にわたしもいる、という忸怩たる思いに駆られる。

批評している野ざらし氏は、その文脈に限っては「日本人」の中にはいないのである。例えば具体的には基地問題などは、「日本」が一方的な加害者で、沖縄は被害者であり、被害者の立場から、その不条理さを批難することには正当性がある。

わたしはこのとき、その「日本人」の一人であることを引き受け、野ざらし氏による批判を自分のこととして引き受ける必要がある。

わたしは「水俣病問題」に関する自分の論考で、加害側のチッソという会社の批判はするが、そのとき、その企業の収益から父が貰ってくる給金が購う食糧を食べて大人になったという忸怩たる思いを引き摺る。

だから論考を書くときの視座が、直接的な加害側の論難に向かわず、そもそもこのような「公害」はどうして起こり、それを許す社会とはどういうもので、その加害的近代思想から抜け出し、だれの命も奪わない、傷つけない思想と社会は可能なのか、という抽象的思索の方に向かってしまう。言論だけて実働が欠如しているのだ。

野ざらし延男氏は身体的条件が決して良好ではなかったにも拘わらず、病にかかった身に鞭打つかのように過酷な活動をしてきている。わたしとこの点が違う。言論思想、文学活動と現実的な社会運動という闘争も並行して実践しているのだ。

やっかいなのは俳句の問題である。

沖縄が歴史的な経緯で「日本」に組み込まれたとき、書き言葉としての「日本語」が沖縄を覆い尽くし、土俗文化と密接な話しことばも「日本語的に標準化」されていった。

独立国家だった沖縄の言葉が、「日本」の一方言と同じ扱いになるという捩れが生じたのだ。

その違和感は他の地域の方言とは決定的に異質である。

何が異質か。

言葉は元来、実体的な物を指す記号である。

物にはその地域の文化が張り付いている。

沖縄の場合は標準語に代替させるには、あまりにも実体が違うのだ。

ここに「俳句」において、野ざらし氏たち沖縄の改革派の俳人たちが抱く違和感の原因の一つがある。そのことは又後で述べる。

かつて日本語の平準化の過程において、標準語を方言の上位におく差別的な認識が永く存在した。

時間がその違和感を溶かし、「日本人」は標準語によって飼いならされていった。

だが、戦争によって施政権を他国に奪われ、「日本」から切り離された沖縄では、その時間が止まり、溶融は働かなかった。

逆に元々根強く存在した沖縄に対する差別的認識が温存、強化されたのである。

もともと「日本」ではない、独立国家としての言葉と文化を持っていた沖縄の、文化の違いの問題が、大前提として存在する。

昭和生まれで、「日本」の標準語で「文学」の一つである俳句に馴染み親しんだ野ざらし氏たちには、この文化的な捩れは大問題だっただろう。

そもそも季語が沖縄の季節感と合わない。

それを自己表現するものとして、どう克服するかという問題に直面するのだ。

そしてより違和感を抱いたのは、季語で存在感を詠むのならまだしも、季語にまつわる類型的な感慨の中だけで閉塞しているような表現のあり方だっただろう。

季語を全面否定する運動ではなく(野ざらし氏は本書で「季語をことばの海に泳がす」という的確な表現で、「本土」伝統派俳句派の季語観を批判している)、非文学的になった俳句を、自分たちの命そのものを表現する改革をすることで、「日本」と「日本文化」を内面化する必要があったのだろう。「日本」に組み入れられ、その中で、「日本語」を使って文学的表現活動を行う限りは。

また、わたしごとになるが、わたしの文学との関わりは、詩作からはじまり、児童文学へ向かう散文世界を通過してきた。

そして石牟礼道子文学と出会い、その研究の途上で、彼女が短歌から始まり随筆、小説、俳句、詩も書き遺していたので、その全ジャンルを学ぶ必要から、俳句も学び始めた。

だから通常の俳人にみられるように、若い頃から俳句に親しんできた人と違って、俳句が好きで始めたわけではなく、また俳句に賭ける情熱のようなものも、最初から持ち合わせていない。

大人になってから、散文界から俳句の世界に入ったわたしにとって、最初に俳句界について違和感を抱いたのは、俳人と呼ばれる人たちの多くにみられる、俳句しか視野にない狭い世界に閉じこもっているような傾向だった。

短詩型文学といえど、作者に俳句以外の分野、政治経済、哲学、文学などに造詣が深く、視野の広い人なら、作る俳句世界にも深さと広さがあり、文学的感動を得るものが多い、傾向がある。

野ざらし氏が本書で批判しているのも、わたしが抱いた違和感と通底する、狭い俳句脳的な視座しかなく、社会問題などへの、不可視的な、困難な事柄に対する想像力に欠けているような、俳人の姿勢であろう。

また季語を金科玉条とする惰性的な類型多産の大衆俳句路線と、難解俳句を文学的だとする信仰的姿勢には同調しかねる。

江戸時代までには存在した口誦的な、言葉の遊戯性も含み込んだ、短い韻律による豊かな大衆文芸のひとつだというのがわたしの俳句観である。

そのような文化が近代合理主義的パラダイムによって失われてきたことが、さまざな社会的な弊害を引き起こすことになったのではないか、という批判意識がある。

野ざらし氏たちは、俳句について長閑な議論をしている場合ではなかったのだ。

本書を読んで、俳句の改革が、自分たちの命に関わる問題だと認識して、歴史的な闘いをしてきた、野ざらし氏たちの姿勢を知って、それには深く敬意を表する。

野ざらし氏たちの場合は、沖縄にも侵入してきた伝統俳句的な姿勢とは闘うべき必然性があった。

そこには、沖縄風土無視という差別的状況があり、地域文化に根差した、地に足のついた表現を志す文学者としては、今、目の前にある闘いを避けることはできない状況であったようだ。

綜合的な読後感の最後に、野ざらし氏とわたしの共通する点を述べるとすれば、「沖縄問題」と「水俣問題」の現実を体験した者としては、ことの本資に目を向け、そのことを「識っている」人は、この「日本」において、極めて少ないという想いではないだろうか。

現在の「日本人」で、この二つの問題を報道的なレベルで知っている人はいるだろうが、それで識っていると言えるのか。

言えないはずだ。

それはその問題が他人事であり、自分の人生の問題と無縁であり、そのことで自分の生命が脅かされることがないからだ。

だが、沖縄でしっかりした認識をもって生きている者にとっては、自分の命を脅かす切実な問題なのだ。

わたしごとで言えば、わたしというこの命を脅かした「水俣問題」を、一過性の公害問題に終わらせることなく、今生きて在る、生命文化、社会哲学的な、実存の問題として考える姿勢でいたいと想っている問題である。

闘争は自分を内側から生かすことが困難であることをその原因とするものであり、その渦中の実感を感受できない者は、永遠に「識る」ことはないだろう。

自分の命が今、何ものかに脅かされているという実感がない人は、正確に言えば、「生きてはいない」ということだろう。

その人たちにとっては「沖縄問題」も「水俣問題」も「無い」に等しいことなのだ。

※

参考

基地問題ノート

まず、在日米軍基地(専用施設)の七割を沖縄に集中させるという、軍事的な必要性があるのか、と問うてみよう。

そんなものはないのだ。

一九五〇~六〇年代に日本本土で反基地運動が激化したため、日米両政府が沖縄に本土の駐留米軍を移した、というその場しのぎの合意のせいでしかない。

それが現在まで続き、今や、中国の覇権主義的な海洋進出による、日本全土が中国のミサイルの射程内になっているという理由で、米軍は兵力の全国への分散を進めている情況だ。

力に対する力による反応は戦争への危険を増す道でしかない。

普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画も、軍事的な必然性がない。

発がん性の疑いが指摘される有機フッ素化合物(PFAS)は、米軍基地周辺でも問題が起きている。これは沖縄だけでなく、全国的な問題だが、日米地位協定のために日本政府や自治体が基地内に調査に入れないのが現状である。

地位協定を、米軍基地に環境関連国内法が原則として適用される北大西洋条約機構(NATO)加盟国にみられる方式に改定すべきだが、その展望さえない。

日本の政治家や官僚・役人は、このように問題が多い辺野古移設計画や日米地位協定は見直すことに、消極的である。

台湾有事になれば、沖縄だけでなく日本全体が戦場になり得る。

沖縄問題を解決するためにも、国全体で専守防衛などの主体的な安全保障政策と、戦争を回避するための外交政策こそが求められているのだ。

本土の大部分の地域と沖縄。

基地がない地域と上空を戦闘機や軍用ヘリが飛ぶような沖縄。

この二つの場では、この問題に対する基本的な認識が違うのだ。

その問題を本気で本土人が担うとなると、どうなるのか。

税金をはじめ、様々な負担が増える。

かつてあった全国の基地周辺で起きていた、米兵による性犯罪を筆頭に、騒音、環境問題がまた起きるということだ。

そんな歴史があったことも知らない世代が育っている。

沖縄に基地があることを、生まれたときから、当たり前に思っている世代である。

そして、そんな過去を知っている世代は忘れたふりを決め込んでいる。

そんな土壌に、本気で平和外交で問題を解決するのか、自主的な軍事力増強で対応するのか。

本気で考えるべきだが、その世論の盛り上がりもない。

後者ばかりが選択肢と見做される風潮も、この精神風土から生まれている。

まるで、日本がまた滅びの道に進みたがっているようにしか見えない。

※

参考資料

天声人語 米軍ヘリ墜落から20年 朝日新聞 2024年8月13日朝刊

シュルシュルという落下音の後、ドーンという音が響いたそうだ。沖縄国際大学の建物に米軍の大型ヘリが衝突し、炎上したのは20年前のきょうだった。全長27メートルというから、路線バス3台ほどの巨大な鉄の塊である。銃弾のように破片が飛び、周囲に突き刺さった▼「私も子どもも命はないと思った」。近所の女性は地元紙に語っている。窓ガラスを破り、こぶし大のコンクリート片が部屋に飛び込んできたという。わずか1メートル脇には、生後6カ月の赤ちゃんが直前まで寝ていた。犠牲者が出なかったのは文字どおり奇跡だった▼理解できないのは、米軍が大学構内や公道に黄色いテープを勝手にはり、事故現場を封鎖したことだ。現場検証を求める警察を閉め出し、政府高官の立ち入りも拒否した。まるで占領下での振る舞いである▼日本の国家主権が侵害されている――。抗議の声が上がったのは当然だろう。だが、米軍は意に介さずだった。自らの特権を定める日米地位協定を盾に使い、日本政府もこれを擁護した▼「ああ、そうか」と多くの人が、痛感したに違いない。日米関係には光と影があると。平和をともに守ろうという同盟の姿は、明るさをはらむ。一方、もう一つの顔は、支配と従属に類するような冷徹なものである。その何と暗く、不条理なことか▼いまも、いびつな関係は続いている。沖縄に限った問題ではない。この国のあり方を、根底から問う話である。同じことはどこでも、起こりうる。日本のどこでも。

(時時刻刻)日米、不平等変わらぬまま 沖縄国際大、米軍ヘリ墜落20年

朝日新聞2024年8月13日朝刊から

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)に隣接する沖縄国際大学に、米軍の大型輸送ヘリコプターが墜落した事故から13日で20年。事故は米軍によって日本の主権が制約を受ける日米地位協定の問題を浮き彫りにしたが、不平等な実態は変わらぬままだ。

■地位協定の壁、「改善」でごまかし

事故は、アテネ五輪開幕前日の2004年8月13日午後2時15分すぎに起きた。県警本部で会議中だった捜査1課長の石垣栄一さん(76)が現場へ駆けつけるとまだ、灰色の煙が上がっていた。回転翼の一部など、部品は住宅街に飛び散っていた。

石垣さんは現場検証の令状を裁判所に請求。翌14日、米軍の法務担当者に機体の検証に同意するよう求めた。「民間地への墜落。当然、自分たちが原因究明に必要な捜査をする」と考えていた。

しかし日米地位協定、それも条文ではなく関連の合意議事録が立ちはだかった。地位協定の各条項の解釈について日米で取り交わしたもので国会を経たものではない。合意議事録には、米軍の財産について日本の捜査当局は「捜索、差押え、または検証を行う権利を行使しない」とある。ただ、米軍の同意がある場合は「この限りでない」とも記され、石垣さんは「ルールに従ってお願いに来ている」と時に机をたたいて米側に迫った。

しかし、担当者は「上の指示を仰ぐ必要がある」と繰り返す。「検証拒否」の回答が届いたのは、米軍がすでに機体回収に着手した後の17日だった。結局、米軍は事故後約1週間、機体周辺を封鎖。県警に明け渡した時には地表の砂まで削り取られていた。

現場検証の拒否、一方的といえる現場の広範囲の封鎖――。事故を機に米軍の行動は「日本の主権を侵すものだ」といった批判が高まるが、日本政府は地位協定上の違反はない、との立場をとった。

一部改善の余地があるとして日米が翌05年に作成したのが、米軍機事故に関するガイドラインだ。事故機近くを「内周規制線」と呼び、日米が共同管理し、一般人らを規制する「外周規制線」は日本側が警備するという「運用改善」だった。

しかし、16年に名護市の東海岸で米軍オスプレイが大破した事故で、海上保安庁は内周線内に立ち入れず、翌17年に東村の牧草地で米軍機が不時着炎上した事故で県警が内周線内に入れたのは事故6日後。それも1時間米軍の説明を受けただけで、機体は調べられなかった。

日米は19年、日本側の内周規制線への立ち入りを「迅速かつ早期に」行うとガイドラインに明記したが、米側の同意が必要という前提は変わっていない。

事故機の検証についても日本政府は「米軍財産には、高度な軍事性や機密性を有する場合がある。熟知した米軍が一義的に取り扱うことが適当だ」と国会で見解を示し、問題視していない。

事件事故のたびに浮上する地位協定の見直し要求に、日本政府は改正の必要性を否定し、「運用改善」を重ねている。ある政府関係者は「『運用改善』はその場しのぎのごまかし。日本の捜査権が大きく制限される現状は、本質的に主権国家としてどうなのか」と疑問を投げかける。

県警を引退して十数年になる石垣さんの憤りは消えていない。「米軍の意向が優先され、自国のルールにのっとり捜査するという当たり前のことができない。日本はいまだに米国の支配下にあるのか。日本全体がこの問題を認識すべきだ」(小野太郎、里見稔)

■進む軍事一体化、全国にリスク

日米地位協定が壁となる事態は、全国でも起きている。

鹿児島県・屋久島沖で昨年11月、米軍横田基地(東京都)所属のCV22オスプレイが墜落した際には、防衛省や海上保安庁、地元漁協などが捜索に協力した一方、回収した漂流物はすべて米軍に引き渡され、調査は米側が行った。機体の引き揚げも本国から派遣された米艦が実施。今年3月の飛行再開や8月の最終調査結果発表の際も、日本政府は米側の判断を関係自治体などに説明することに終始した。

2021年11月に米軍三沢基地(青森県)の戦闘機F16が投棄した燃料タンクが深浦町役場の近くに落下した事故では、地元や日本政府が事故原因が究明されるまでの飛行停止を求めた。だが、米軍機の運用は地位協定で米側の裁量とされており、米軍は2日後に飛行を再開。タンクの残骸も米軍が回収した。

防衛省幹部は「日本での事故にもかかわらず、不安がる自治体に十分な説明ができないのが実情だ」と明かす。 米軍は近年、台湾有事を念頭に、基地に依存せず分散して部隊を移動させながら攻撃や補給の「前線基地」をつくる構想「遠征前進基地作戦(EABO)」に軸足を置く。日本国内の空港・港湾の使用も想定しているとみられ、23年の国内民間空港への米軍機着陸回数は453回と過去10年で最多となっている。日米の軍事一体化が進む中、国内での米軍の活動はさらに活発になる可能性が高い。

最近も、7月28日に和歌山県橋本市の河川敷に、今月3日には神奈川県海老名市の農地に米軍ヘリが不時着するトラブルが相次いだ。政府関係者は言う。「日本周辺での米軍の任務や訓練が増えれば、米軍機の事故のリスクは高まり、米軍基地がない地域でも地位協定の問題が起きかねない」(矢島大輔)

■改定求めぬ政府、世論も背景 野添文彬・沖縄国際大准教授(国際政治学)

沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故は、日米地位協定が米軍に特権を与えていることを顕在化させた。しかし、地位協定の不平等性は、日本全国の問題と受け止められてこなかった。米軍基地が沖縄に集中していることで、「地位協定は沖縄の問題」と国民の多くが認識してきたためだ。そうした世論が、地位協定の改定を求めない日本政府の姿勢を支えてきた。

しかし安全保障環境が変わる今、「本土の沖縄化」が進む。中国の軍事力増強に伴い、相対的に世界での優位性が揺らぐ米国は同盟国の力を必要とし、日米の軍事的一体化を進めている。同時に、中国に近い沖縄に基地が集中する状況は軍事的に脆弱(ぜいじゃく)だとして、有事の際に兵力を本土などへ分散する戦略を描く。

実際、米軍は本土の米軍基地や自衛隊基地でも訓練を増やしており、日本列島全体が米中対立の最前線になっている。今後は本土でも米軍による事件や事故が増え、国内法が適用できなかったり日本の警察が事件や事故を十分に捜査できなかったりといった問題が各地で起きる可能性がある。

米国は今、これまで以上に日本を必要としている。日本はそれに応え、自衛隊と米軍の指揮統制の連携を強化するなど、関係を深めている。米軍が兵力の分散化を進めるとともに日米関係のバランスに変化が生じているこの機会をテコに、日本政府は沖縄の基地負担軽減と地位協定改定を求め、問題を動かすべきだ。 (聞き手・小野太郎)

■公務中、米軍に裁判権 独・伊・韓では改定実現

日米地位協定とは、日本に駐留する米軍の地位や権利について取り決めた日米間の合意で、国会が承認している。

前身の「日米行政協定」は占領期につくられ、米軍の特権が色濃く反映された。1960年の日米安保改定とともに、日米地位協定に改められたが骨格は温存。削除された規定も、国会承認を経ずにつくられた日米地位協定に関する「合意議事録」に残った。

例えば、米軍による事件事故は「公務中」とされた場合「米軍の刑事裁判権が優先」(17条)と定められ、米軍が裁判権を放棄しない限り、日本は逮捕、起訴できない。近年の米軍機事故では米側が乗員名の照会にも応じず、被疑者不詳のまま書類送検され、検察が不起訴とする事例が続く。

米軍機の訓練も制限できない。航空法の大半は適用除外。「基地の管理権」も幅広く認め、米国は基地内で「必要なすべての措置を執ることができる」(3条)。発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)が基地周辺で高濃度で検出され、基地内での汚染が疑われても、米軍は日本側の立ち入り調査を拒否している。

米国は各国と地位協定を結んでいるが、ドイツやイタリアでは米軍機事故が相次いだ後に見直され、訓練の規制や基地内への立ち入り権が実現。韓国も2度改定を経験しているが、日本政府は改定は求めず「運用改善」で対応する姿勢を続け、一度も改定されていない。(矢島大輔)

◆キーワード

<沖縄国際大、米軍ヘリ事故> 事故機は、イラク戦争への出撃訓練中だった米海兵隊のCH53D大型輸送ヘリ。事故原因は、回転翼を固定するピンのつけ忘れだった。県警は07年、米兵ら4人を氏名不詳のまま航空危険行為処罰法違反容疑で書類送検。日米地位協定で公務中の米軍の犯罪は、米軍の裁判権が優先され、那覇地検は不起訴とした。朝日新聞を含めた全国メディアの報道は一報段階の扱いが小さく、さらに翌日以降、開幕したアテネ五輪一色となり、メディアのあり方も問われた。

絶えぬ米軍機事故、放置される「異常」 沖縄国際大、米軍ヘリ墜落20年

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)に隣接する沖縄国際大学に米軍の大型ヘリが墜落してから13日で20年になる。この間、沖縄では十数日に1度の頻度で米軍機の事故が発生。異常な状態が日常化しているが、有効な対策がとられることもなく、放置されている。

■規制できない飛行、辺野古移設でも繰り返す恐れ

機体が激突し、炎上した大学本館は黒煙に包まれていた。当時産業情報学部長だった名誉教授の富川盛武さん(76)は事故直後にかけつけ、機体の残骸も目撃した。事故時に建物内にいた職員からは、机に優に重さ100キロはあるコンクリートの塊が載っていた、たまたま席を外していた、と聞いた。塊は建物の一部とみられた。「とんでもないことが起きた」。富川さんはあの日の光景が忘れられない。

それから20年。日米政府は何をし、地元では何が起きてきたのか。

普天間飛行場には2012~13年、米軍オスプレイ計24機が配備された。開発段階の相次ぐ事故で「欠陥機」との不安が高まり、仲井真弘多知事も見直しを求めたが、政府は強行した。そのオスプレイは16年に名護市で大破。23年には横田基地(東京都)所属のオスプレイが鹿児島県屋久島沖で墜落。一時全世界で飛行停止となったが、事故報告書でも故障自体の原因が明らかにならないまま、飛行が続く。

04年の事故後の対策として日米が07年に合意したのが、住宅地上空の飛行を「可能な限り」最短に抑える飛行ルートを使うことだったが、当初公表された航路図は、「米軍の運用の保全を考慮」として21年度分から非公表。そもそも日米地位協定で日本は、米軍機の飛行を規制できない。

飛行ルートについて「できる限り学校や病院、住宅密集地上空を避ける」との1996年の日米合意があり、オスプレイ配備時にも同様の合意が結ばれたが、2017年には普天間第二小学校の校庭に飛行中の大型ヘリから窓(7・7キロ)が落下した。

そうした危険性を政府は「世界一」と強調し、辺野古移設の必要性を説くが、県によると普天間所属機の事故は08年から16年間で計52件。名護、東村など沖縄各地で起きており、普天間から約40キロ北東の辺野古に移設しても、事故が繰り返される状況は変わらないとの見方も根強い。

普天間所属機を含め、この20年間に起きた米軍機関連の事故は、県が把握しているもので計595件(一部県外を含む)。沖縄には33の米軍基地があり、嘉手納所属機や嘉手納基地で起きた事故は、この20年で365件以上にのぼる。

富川さんは4年間副知事も務め、政府や米軍との交渉を経験。県民ではなく米国を向き、その米国にモノをいえない政府の姿勢を実感してきたという。「戦後ずっと続く、日米の政治構造に問題がある。事件事故が続けば、日米同盟は不安定化しかねないことも知ってほしい」

■基地問題を笑いで客観視、うけるネタ20年変わらず 那覇出身のお笑い芸人・小波津正光さん

舞台「お笑い米軍基地」を旗揚げして来年で20年を迎えます。

始めたきっかけは、沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故でした。東京にいて、友人からの電話で事故を知りました。急いでテレビをつけたのですが、ニュースが流れてこない。翌朝の全国紙1面も、巨人オーナー辞任、アテネ五輪開幕の記事で埋められていました。

直後のお笑いライブで、米軍ヘリ事故を大々的に報じる地元紙を掲げて、叫びました。

「沖縄、大変なことになってるよー。アテネでは聖火が燃えてるが、沖縄ではヘリが燃えてるばーよー」

半ば本気で怒ったのですが、熱くなるほど、笑いは大きくなりました。

沖縄で起きていることは、コメディー(喜劇)なんです。

米軍の事件事故は仕方がない、基地があるのは当たり前と思っている沖縄の人がいる。事故が起きても沖縄の問題だと思っている本土の人がいる。渦中にいると、おかしいと気づかないことでも、舞台にのせて笑うことで客観視できる。賛成か反対かではなく、矛盾やおかしさに気づくきっかけになってほしいと思って続けています。

新ネタは毎年披露しています。今年は鹿児島県屋久島沖で起きた、米軍オスプレイの墜落。8人の米兵が死亡した事故です。オスプレイは危険だと思っていても、乗らざるを得ない兵士。国を守ると言いながら、兵士の命すら守れない軍隊。「危険な機体を沖縄で飛ばすな」とは言わず、「米兵がかわいそう」と発信しています。

この20年で変わっていないのは、初期に作った基地のネタにいまだに笑いが起きること。変わっていませんから。基地が減らなければ、事故もなくなりません。ただ、最近は自衛隊の基地も増えていて、状況は悪化している。自衛隊もネタに加えるようになった点は、変わったところの一つです。

*

こはつ・まさみつ 那覇市出身のお笑い芸人。「まーちゃん」の愛称で沖縄を中心に活動。舞台「お笑い米軍基地」では企画、脚本、演出を担当。

日常一変、基地は変わらず 沖縄国際大、米軍ヘリ墜落20年

2014年8月14日 朝日新聞朝刊から

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)に隣接する沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落し炎上した事故から20年を迎えた13日、墜落現場で大学主催の集会が開かれた。学生や住民ら約130人が参加。安里肇学長が「20年経過しても変わらぬ現状に強い憤りを感じる」と述べ、普天間の返還を改めて日米両政府に求めた。

学生を代表して登壇した同大4年の謝花美生(じゃはなみお)さん(22)は「今や若者を中心にほとんどが基地の存在を当たり前だと認識」していると言及。一方、戦後から米軍機事故や米兵による性暴力事件が繰り返されていることにふれ、「沖縄の未来を担うのは私たち若い世代。訳も知らずに沖縄に基地が集中することを見逃し続けていいのでしょうか」と訴えた。同大3年の儀保裕一朗さん(22)は本土の人に「沖縄に向き合ってほしい。基地問題に向き合い、公平な負担をしてほしい」と語った。大学は8月13日を「平和の日」として大学の学年暦に定めることを検討している。

■住民苦悩、今も花火さえ怖く

宜野湾市の人口は約10万人。事故現場周辺は学校やスーパー、居酒屋などが並び、基地の存在をのぞけば、ありふれた住宅街だ。その上空を20年前も現在も、操縦士の顔が見えるほどの低さで米軍機が飛び交う。

沖縄国際大の向かいのマンションに住む追立(おいたて)イサ子さん(71)はあの日、夫の祐嗣(まさつぐ)さん(67)ら家族3人で遅い昼食をとっていた。

「プスン、プスン」。奇妙な音が聞こえ、続けて轟音(ごうおん)が響いた。5階の窓から見下ろすと、約50メートル先の校舎に米軍ヘリが墜落し、炎上していた。

黒煙が迫り、家にガソリンの濃いにおいが充満する。爆発音が数回とどろくなか3人で身を寄せ合うしかなかった。ベランダには、吹き飛んできた建物のコンクリート片が転がっていた。

イサ子さんは沖縄本島北部の本部(もとぶ)町生まれ。アルバイト先の学習塾で祐嗣さんと出会い、同大で祐嗣さんが講師の職を得た1991年、宜野湾市に住み始めた。終(つい)のすみかにしようと今のマンションに移ったのが97年。前年に日米が普天間返還に合意し、「返還されたら新しい街ができるね」と祐嗣さんと期待したのを覚えている。

事故後、米軍人と那覇防衛施設局(現・沖縄防衛局)の職員が自宅を訪ねてきた。「見舞金です」と白い封筒を差し出されたが、ほしいのは事故原因の説明であって、お金ではない。祐嗣さんが突き返した。封筒には3万円が入っていたと、あとで近所の人から聞いた。

事故により、日常は一変した。飛行音を耳にするたび「墜落したら」と不安がよぎる。機影を見ると、見えなくなるまで目で追わないと安心できない。人前に出て声高に叫ぶことはできないが、抗議集会があれば足を運び、祈るように登壇者の声に耳を傾けた。

5~7年以内といわれた普天間返還どころか、2012年にはオスプレイが地元の反対を顧みず配備され、16年には名護市東海岸で大破。17年には普天間所属ヘリから普天間第二小の校庭に重さ約8キロの窓が落下した。事故は県内全域で起きており、名護市辺野古へ移設したところで「ふたたび同じ苦しみが生まれるだけだ」と思う。

毎朝家族を見送る。夜になれば食卓を囲む。そんな思い出が詰まった家で生涯を過ごしたい。願いはただ、不安におびえることのないごく普通の日々だ。

この20年間に起きた米軍機関連の事故は、沖縄県が把握するだけで595件。祐嗣さんは「墜落の音に似ている」と花火を怖がる。イサ子さんは、あの日の昼食だったお茶漬けを今も食べることができないでいる。

(棚橋咲月)