イスラエルに対する抗議とミュージアム

ミュージアムは民主主義を学ぶ場でもある、

ってことはあまり知られていない。

ちょっと旧聞になるが、3月11日、

国立西洋美術館でちょっとした騒ぎがあった。

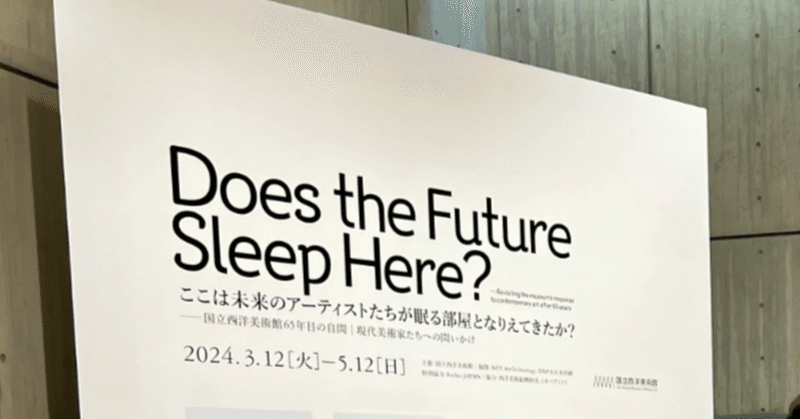

「ここは未来のアーティストたちの眠る部屋になりえてきたか? ーー国立西洋美術館65年目の自問 現代美術家たちへの問いかけ」

という展覧会の、開幕前の内覧会の真っ最中。

展示に参加している現代アーティストたちが、

イスラエルのパレスチナに対するジェのサイトに、

シュプレヒコールと抗議パフォーマンスを行った。

それけではなく、西洋美術館のオフィシャルパートナーの川崎重工業に対して、

イスラエルから武器(ドローン)を輸入しないように要求した。

西洋美術館へも、川崎重工業が武器の輸入販売をやめるよう働きかけるように求めた。

西洋美術館のオフィシャルパートナーである川崎重工業は、

前身の川崎造船所の初代社長が松方幸次郎で、

松方家の所蔵美術品「松方コレクション」の保存と公開を目的に設立されたのが、国立西洋美術館だ。

西洋美術館は、今回初めて現代アーティストたちをあつかった。

展示会に先立ち、1月22日に記者会見を行っている。

その会見の一部のトークショーで館長の田中正之さんは、

哲学者のテオドルアドルノの「美術館は墓場」といったことに対して、

「そうならないように活動する」といい、

「美術館とは、何かを覆い隠しつつ耳に心地良いストーリーを語ろうとする場であるが、その『覆い』がなんなのか、今回参加する作家はそれぞれの声で問題提起している」

と語っている。

また、主任研究員の新藤淳さんは、

「美術館は未来の世界が眠る部屋。美術館で未来の芸術家が育っていく。未来について考えることが重要だと思います」

と美術館の役割を説いた。

1月に提示した

「耳に心地良い覆い」はなんなのか、

「未来について考えることが重要」の実践として、

3月のアーティストたちの抗議行動がある、

とすればそれはチープなパフォーマンスかもしれない。

だが、実際にはそうではないだろう。

チープなパフォーマンスではなく、

ディープなデモクラシーだとわたしは思う。

ミュージアムの定義、を紹介したい。

ミュージアムは、多様な人々を迎え入れ、さまざまな声に耳を傾ける、民主的な空間です。

私たちの過去や未来について、物事の前提や判断が本当に正しいのか、なぜそうなのかを多角的に検討し、思考する、対話のための場所です。

現在の利害の対立や課題を認識して取り組みつつ、社会から託された美術品・歴史資料・標本などを保存し、未来の世代のために多様な記憶を守ります。

また、そうした文化的遺産への平等な権利とアクセスをすべての人々に保証します。

これは2018年、国際博物館会議(ICOM)京都大会で提案されたものの抜粋。

残念ながらICOMの京都大会では採択されなかったが、

いまでも議論は続いている、という。

イスラエルのジェノサイドに対する抗議、

そのイスラエルから武器を買っているとすれば、

それはジェノサイドに加担したことになるだろう。

なぜなら、武器購入のおカネが、

パレスチナの子どもたち、パレスチナの大人たちを殺す原資となっているから。

民主的な空間で、物事の前提や判断が本当に正しいのか、

なぜそうなのかを多角的に検討し、思考する、

対話のための場所が、ミュージアムである。

ミュージアムの定義を英語の原文からこうした日本語に訳した稲庭佐和子さんは、

学ぶ場としてのミュージアムについて、こう書いている。

今、世界が激変しています。変化が激しく、正解がないこれからの時代に求められているのは、生産性を重視したステレオタイプな成功や達成のための教育ではありません。未知なるものに出会ったときにどう対処するのか。状況をよく観察し、多様な考えや思いを持った人が、対話の場に参加でき、存在を認め会える「生きる意味を創造する学び」こそが、持続可能な未来へと私たちを導くでしょう。「この世に生きていて幸せだ」と思える、学びやつながりをもたらす「パワースポット」としてのミュージアムを、私たちは提唱します。

ミュージアムは民主主義を学ぶ場でもある、

ってことを、世間にもうちょっと知られてもいい。

『こどもと大人のためのミュージアム思考』 稲庭佐和子編著 左右社 2022年