【Amazon Alexa Smart Properties(ASP)活用事例】暮らしの空間に調和する「カーム・テクノロジー」のエネルギー管理サービス開発 | mui Labのデザイナー&エンジニア

こんにちは、mui Lab採用チームです。mui Labでは現在、スマートホームやIoT関連のサービス開発を行うエンジニア・デザイナーを募集しています。

今回は、Alexa Smart Properties向けのAlexaスキル「エネルギーダッシュボード」開発の裏側をご紹介します。

💡この記事で分かること

・mui LabのASPに関する取り組み事例

・mui Labの「カーム・テクノロジー」のデザインのプロセス

・mui Labがマイクロサービスで開発する理由

・デザイナーとエンジニアの業務の進め方や関わり方

<今日の対談メンバー>

🚀 nissy デザイン部 Designer 西川幸輝(京都拠点)

2020年にmui Labでのインターン卒業後、大手メーカーでの経験を経て2021年11月に再びmui Labジョイン。本プロジェクトでは、デザインプロセスの進捗管理やデザインアウトプットの作成などを担当。好きなポケモンはバリヤード。

🦢swan システム開発部 Software Engineer 白鳥 巧馬(長野拠点)

前職ではSIerとして業務システムの構築に従事。muiボードと出会い2020年6月にmui Labジョイン。本プロジェクトでは、バックエンドの実装からAlexaスキルの開発までを担当。好きなポケモンはレアコイル。

・・・

mui Labが開発したASP向けAlexaスキル「エネルギーダッシュボード」とは?

── まずは、今回のプロジェクトの概要について教えてください!

🦢 swan:僕たちはAmazon Alexaのビジネス・地方自治体向けサービス「Alexa Smart Properties(ASP) 」の日本でのサービス提供開始の際、ASP向けのAlexaスキル「エネルギーダッシュボード」の開発を行いました。

Alexaスキルとは、スマートフォンで言うと「アプリ」のようなものです。スキルを有効化することでAlexa上で使える機能が追加されます。

今回開発した「エネルギーダッシュボード」には、mui Labが強みとする「カーム・テクノロジー」のUXデザインで、Alexaを活用したエネルギーマネジメント機能を実装しています。このスキルを有効化したAlexa搭載デバイスのEcho Showが、実際に大阪ガスの実験集合住宅で導入されました。

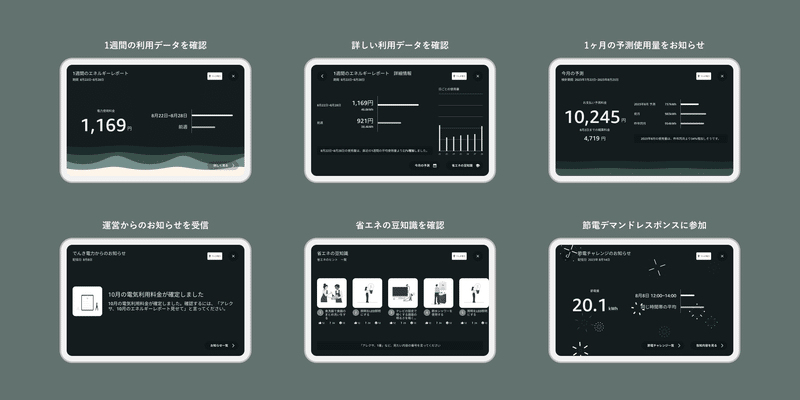

── 「エネルギーマネジメント機能」では、具体的にどんなことができるのですか?

🦢 swan:家庭の電気・エネルギー利用量の見える化や、節電デマンドレスポンス(管理者から居住者に節電を促す体験)の機能を提供しています。

居住者は、Alexaを通じて日常的に電力の使用状況などの情報を得ることができます。また、節電デマンドレスポンス機能では、真夏や真冬など電力需給がひっ迫した際に、管理者がAlexa経由で居住者にお知らせを送り、節電を促すことができます。

── なるほど。賃貸住宅を提供する事業者(管理者)が、このAlexaスキルを通じて居住者に情報を提供することで、各家庭のエネルギー利用をより効率的にできるのですね。

🚀 nissy:そうですね。さらに、事業者は、Alexaを通じてエンドユーザーに事業者のお知らせを通知することができます。mui Labが過去に携わったプロジェクトでも、賃貸を提供する事業者が居住者にペーパーレスでお知らせを送りたいというニーズがあったため、そのインサイトを今回のスキルにも取り入れています。

居住者の省エネ意識を高め、サステナブルな電力利用をうながすだけでなく、居住者とのコミュニケーションのDX化にも繋がるスキルを目指しました。

スマートスピーカーで「Calm」な体験を提供。mui Labサービス開発の裏側

── それでは早速、このプロジェクト開発の裏側についてもお聞きできたらと思います! 改めて、お二人の役割をお聞きできますか?

🚀 nissy:僕はデザイナーとして、デザインプロセスの進捗管理やデザインアウトプットの作成などを担当していました。

🦢 swan:僕はエンジニアで、nissyのUIデザインをコードに落とし込みAWSに構築するため、バックエンドの実装からアレクサスキルの開発までを担当しました。

── 今回のサービスの大きな特徴は、mui Labの強みである「カーム・テクノロジー」の体験設計に基づいているかと思います。改めて「カーム・テクノロジー」とはどういったものかを教えてもらえますか?

🚀 nissy:「カーム・テクノロジー」とは、人々が暮らす環境をもっとも大切なものとし、テクノロジーの気配をできるだけ抑え、人々がそれを必要とした時に情報や機能を提示するという考え方です。「最短距離で目的達成に導く」というより、「精神的な負担をできるだけ抑え、目的達成に導く」というイメージです。

── なるほど。今回のサービスでは、具体的にはどのような体験のデザインに落とし込まれたのでしょうか? 機能を一部紹介してもらえますか?

🚀 nissy:今回は、一日の電気の使用量を知らせるときにも「数値を読み上げる」という方法はとらず、画面の動きを見ることで直感的に情報を受け取れるようなデザインに落とし込みました。

具体的には、任意の時刻になったらスキルを自動で起動する機能を活用し、定刻になったら柔らかいチャイムが鳴り、スキルが起動して、その日またはその週の電力利用の情報を表示します。その背景にアニメーションをつけていて、使用量が多いほど、色が明るくて高い波が表示されます。

一日の電力使用量をお知らせするタイミングは就寝前を想定しているので、通知音もできるだけ柔らかいチャイム音でお知らせすることにしました。また、Echo Showはスマートフォンとは異なり設置型のデバイスなので、その特色を活かして、遠くから見たときを想定して、背景には電力使用量にあわせた波のアニメーションを表示するようになっています。

── このデザインを検討する際に工夫したことはありますか?

🚀 nissy:一般的な「UXの5段階モデル」のプロセスに「カーム・テクノロジー」の考え方を交えながらデザインを進めていきました。具体的には、構造フェーズで「カーム・テクノロジーの評価ツール」を取り入れ、骨格フェーズで「アテンショングラフ」を取り入れました。

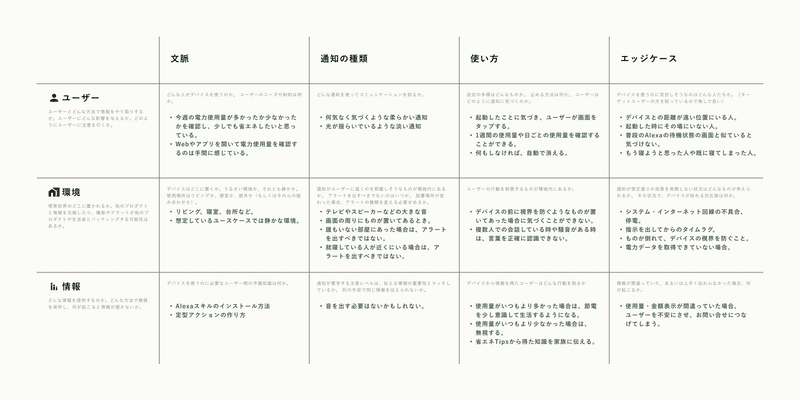

── なるほど。まずは「カーム・テクノロジーの評価ツール」について詳しく教えてください。

🚀 nissy:「カーム・テクノロジーの評価ツール」では、ユーザー体験の中で、ユーザー・環境・情報のそれぞれがどのような文脈で存在し、どんな振る舞いをするのかを具体的に洗い出します。

今回のプロジェクトでは、ワークショップで出た実現できそうなアイデア10個を「カーム・テクノロジーの評価ツール」に当てはめて評価しました。実際に作成したものの一つがこちらです。

このように、「ユーザーがこのスキルをどういうタイミングで使い、どういう通知が適切なのか、通知が来たあとどのように使用するのか」という理想の状態や、理想的ではない状態(エッジケース)にはどういうものがあるのかをまとめることで、体験が暮らしに溶け込み、ユーザーの精神的な負荷を抑えながら、情報や機能を提示できる最適な方法を判断します。

今回は特に、「エッジケース」= 理想の状態ではないときにどのような課題があるのかを具体的に認識できたことが役立ちました。

── つづいて、「アテンショングラフ」とはどういったものですか?

🚀 nissy:「アテンショングラフ」は、縦軸を「生活者の注意や意識の度合い」、横軸を「体験の流れ」としたグラフです。

チャイムの音→アニメーション→料金→比較情報→詳細情報…と、直感的に受け取りやすい順序で情報を提供しています。一度にすべての情報を出すのではなく、その都度選択肢を用意することで、生活者が大量の情報に溺れてしまうようなことを防ぎ、穏やかな体験になるようにしています。

── このデザインを実装するにあたって、エンジニアのswanさんはどのようなシステム構築をおこないましたか?

🦢 swan:mui LabではAWSを用いたサーバーレスアーキテクチャでシステム構成をすることが多く、複数のマイクロサービスを組み合わせて、クライアントの要望に合わせたサービスを提供しています。

今回のエネルギーダッシュボードも、賃貸管理向けのマイクロサービスのひとつとして開発しました。

── mui Labではなぜマイクロサービスという開発方法を採用しているのでしょうか?

🦢 swan:現在、特に日本においては「スマートホーム」がまだ一般に浸透しておらず、技術的にも市場も発展途上の段階だと考えています。mui Labも導入事業者や生活者にとっての「快適な暮らし」を探りながら、よりよいサービス提供のためのブラッシュアップを続けているところです。そのため、新たな機能の組み合わせを行いやすいマイクロサービスで拡張性を高め、あらゆる要望へ柔軟に対応しています。

例えば、今回のプロジェクトで実装した「運営からのお知らせ」や「節電デマンドレスポンスへの参加依頼」の配信画面のUIは、過去に社内で設計・開発をおこなっていたので、今回は機能開発に注力することができ、スピーディーなサービス提供が可能となりました。

── エンジニア目線でのmui Labのサービス開発の特色を教えてもらえますか?

🦢 swan:mui Labは家のなかでの快適な体験づくりを重要視しているため、自社製品を多く売ることに注力するのではなく、あらゆる手段で人々の暮らしをよりよくすることを考えています。そのためベンダーロックインをしていないところも特色で、「muiボード」の開発だけでなく、「スマートフォンアプリ」や今回の「Alexa スキル」の開発のようなサービス提供も行っています。

また、通知の方法ひとつをとっても、据え置きのデバイス・音声操作デバイス・個人デバイスなど端末の特徴によって情報の出し方も工夫しているので、都度実装する内容も変わり、その副産物として僕らエンジニアがいろいろなことに挑戦できるのは楽しいですね。

二人が思い描く、これからの展望とは?

── 今回のサービス開発について改めて振り返ってみて、いかがですか?

🚀 nissy:swanさんが開発目線・ユーザー目線での良いフィードバックをくれるので、フランクにディスカッションができ、よりよいサービスになったと思いますし、楽しかったです!

muiボードは、スマートフォンとは異なり、空間に常設されたデバイスです。この領域のUI・UXは、スマートフォンアプリなどと比較すると、世の中的にまだ成熟しきっていないと考えています。今回の「エネルギーダッシュボード」の開発を通しても新しいAlexaスキルの体験が提案できたのではと思いますし、mui Labとしても、muiボードも含めて空間に溶け込むデバイスのUI・UXについてさらなる探求が深められたらと思いました。

🦢 swan:今回は、「電力使用量の見える化」だけでなく、「カーム・テクノロジー」のデザインを実装することにも注力する機会になり、muiらしいカーム・テクノロジーの体験をより広く提供できるきっかけになったと思います。

現在、日本では電力は基本的に安定供給されていて、災害時以外に停電することはほとんどなく「電気はあって当たり前」になっていると思います。節電デマンドレスポンスや毎日の使用量のお知らせで、電気の存在を身近に感じる機会が増えることで、エネルギー利用への意識も変わるのではと思いました。

── ありがとうございます! それでは最後に、お二人からmui Labのデザイナーやエンジニアとして働くことの魅力や、入社を検討されている方へのメッセージをお願いします。

🚀 nissy:mui Labやカーム・テクノロジーの考え方に共感し、それを応用してサービスを考えたいと思っている人にとっては、やりがいを持ってデザインができる環境だと思います。僕たちデザインチームだけでなく、色々な部門のメンバーが、人々の生活と情報・テクノロジーをどう馴染ませることができるのかを日々模索しています。そういった情熱のある方と、ぜひ一緒により良いものを生み出したいと思います。

🦢 swan:エンジニアにとってmui Labは特に新しいことへのチャレンジがしやすい環境だと思います。Alexaのような先進技術やユニークなデバイスの開発に興味のある方と一緒に、暮らしを豊かにするソリューションの開発に挑戦していきたいです!

※Alexa Smart Propertiesについて:Alexa Smart Properties は、パーソナルAIアシスタントのAlexaをビジネス向けに提供するサービスであり、Alexaを「高齢者施設」や「ホテル」、「マンション」などのビジネスや、「地方自治体」などの公的サービスで利用することができます。企業や地方自治体は、Amazonと契約するソリューションプロバイダを通じてAlexaのテクノロジーをその施設に大規模に一括して導入、管理、カスタマイズすることができるようになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?