昆虫工場

創業がいつなのかもわからない、それはそれは古いデパートの地下深く、わたしは先月からアルバイトに来ていた。

「むぅにぃ君、『ミイデラゴミムシ』のモールドを取ってきてもらえる?」南山班長がわたしに頼む。

「はい」わたしは立ち上がると、倉庫へ向かった。

「倉庫」は奥が霞んで見えるほど広く、背の高い棚で埋めつくされていた。大きさもさまざまな、樹脂製の型が置かれている。

わたしは、「ゴミムシ」のラベルを探し回り、ようやく「ホソクビゴミムシ科」の棚で、「ミイデラゴミムシ」のモールドを見つけることができた。

「あった、あった」表面のホコリをふうっと吹き払う。ヘッピリムシの形をしたレリーフが確かに見てとれた。

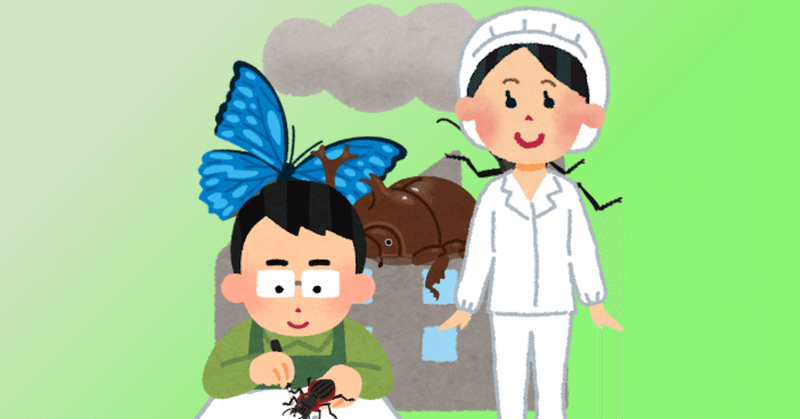

何を隠そう、ここは昆虫工場なのだ。

工房に戻ると、南山班長にモールドを渡す。

「持ってきました」

「ああ、ご苦労さん」班長は、モールドを受け取ると、さっそく作業台に取り付け、ヘラで粘土を盛っていった。

「こんな虫なんか作って、どうするんですか?」わたしは聞く。「臭いし、灯りに飛んできてうるさいだけじゃないですか」

班長は、ぶ厚い丸メガネ越しにわたしを見つめ返す。

「ボクらが必要かどうかは、どうだっていいんだ。今月の出荷までに、あと278,761匹生産しなくちゃならない。それだけさ」

「はあ……」わたしは生返事をした。

世界中の昆虫がここで作られる。コレクターの憧れモルフォチョウも、政治家の大好きなタマムシも、そして台所でお馴染みのあの黒い連中さえも。

きれいな昆虫だけ増やして害虫など後回し、というのは許されないことだった。

「そうだ、『カブトムシ』の増産が必要だったな。小林君の所へ行って、手伝ってきてくれるかい?」

「わかりました」わたしは一番奥の、パーティションで区切られた作業場へと向かう。

パーティションの中では、10人ほどの職人が「カブトムシ」をせっせとこしらえていた。その中心の席で、あれこれと指示を飛ばしているのが小林先輩だ。

「小林さん、班長から言われて来ました。手伝いをしてくれって」そう声をかけた。

「お、そうかっ」ぽっちゃりとした丸顔で、とてもこの道60年の熟練工とは思えない。「むぅにぃ、お前は虫作りはまだだったよな? どうだい、今日は一つ、『カブトムシ』に挑戦してみるか?」

「えっ、いいんですかっ?」わたしは思わず叫んだ。

「うん、いいよ。毎年、余分に作るんだ。何匹か失敗したところで、かまいやしない」

空いている席に座って、手取り足取り、教えられる。

「いいか、盛り付ける粘土は多めにしとくんだ。乾くと、量が減っちまうからな」

「はい、あ……はみ出しちゃった」慌てて、ヘラですくい取る。今度はえぐりすぎてしまった。「うーん、難しい。それに、すぐ気泡が入っちゃう」

「ははは。初めからうまくはいかんさ。躊躇してちゃだめだ。詰める時は、一気にやってしまう。細かい所は、全体の形を整えてからだ」

「ええ、わかりました」 わたしは、先輩のアドバイスに従って、作業を続けた。根が凝り性なのか、つい夢中になってしまう。

なんとか出来上がったものの、ツノはいびつだし、ボディはあちこちが凹んでしまっている。

「こんなんじゃ、世の中に出せませんよね」わたしはしょげながら言った。

「いや、十分、十分。カブトムシが、どれも型で押したように同じだったら困るじゃないか。それくらいでちょうどいいんだ」

実際、「型で押して」作ったんだけれど。でも、ちょっとだけ自信を取り戻した。

「腕が上がったら、そのうち『新種』を作らせてやるぞ」と小林先輩。

「ほんとですかっ?!」

俄然、やる気が出てきた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?