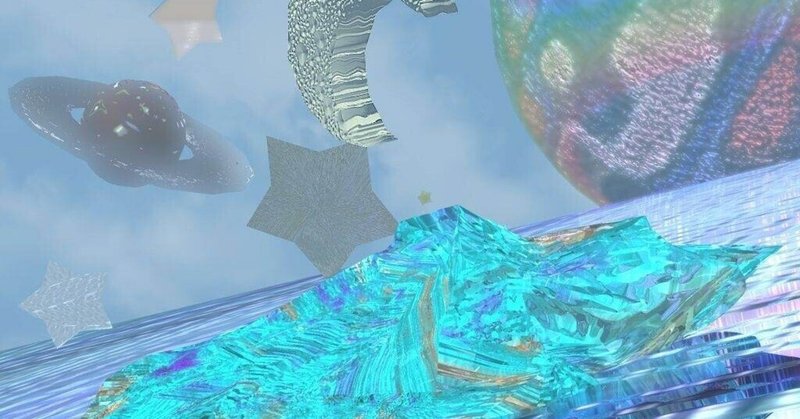

ガラスの海を越えて

大海原のど真ん中、友人の桑田孝夫と小舟で揺られている。

「陸はまだかなぁ」わたしは大あくびをした。正確な時間はわからないが、少なくとも半日は漂流している。

「おい、むぅにぃ。なんだか変だと思わねえか?」ふいに桑田が言い出した。「ほら、聞いて見ろよ。シャリン、シャリンって、音がするじゃねえか。回りはどこも海だ。船にはおれとお前しかいねえ」

「波の音じゃないの?」わたしは気にもしなかった。

「ばかっ、これのどこが波なんだ。もっと、よく聞いてみろっ」

改めて耳を傾けてみると、なるほど、さっきまでのザブン、ザブン、という音ではない。何かが砕けるような、涼やかな響きだった。

わたしは波間に手を伸ばしてみた。

「痛っ」指先が硬いものに当たって、撥ね返されてしまう。

「どした?」と桑田。

「水に手を入れようとしたんだけど、なんだか固いんだよね」

「そんなばかなことがあるか」そう言うと、自分でも手を突っ込んでみた。「おっ?! なんだこりゃ」

「ねっ? 変でしょ」

「うん……。まるで、ガラスだな。どうなってるんだ」

波でガラスが砕け、飛沫となって弾ける。その度に、シャリン、シャリン、と音を立てた。

細かく散ったガラスの欠けらは、雪片が溶けるように、再び海へと還っていく。

「ガラスって、こんなふうにしてできるんだね」わたしは感心した。

「ああ、不思議なもんだな。なあ、むぅにぃ。このガラス、そっと手を置いとくと、すーっと沈んでいくぞ。抜くときも、そっとやらなきゃだめだがなっ」

桑田が海に手を沈めたり、抜いたりして遊んでいる。

「ちょっと、やめなよ桑田。そのまま手を持ってかれちゃうよ」わたしは心配になった。

もしも、ガラスの海に投げだされたりでもしたら大変だ。初めのうちこそ波の上に浮かんでいられるだろうけれど、そのうちにずぶずぶと沈み始めるに違いない。

そうなったら泳ぐこともできず、ゆっくりと海の底へ落ちていくのだ。

「ああ、そうだな。やめるとするよ」桑田は船縁から体を引いた。「実はいま、ちょっと引き込まれそうになった。ははっ、危ねえ、危ねえ」

わたしのほうがゾーッとした。

遠くに島影が見えてくる。

「やっと陸か。無人島じゃなけりゃいいがな」手をかざして仰ぐ桑田。

「やけにキラキラ光ってるよね。あれ全部、宝石とかだったらどうする? 一生、遊んで暮らせるかも」わたしは皮算用を始めた。

「うーん、たぶんだが、そんなたいそうなもんじゃないと思うぞ」桑田は悲観的だった。

「でも、あの輝き方は水晶かもしれないよ」なおも、わたしは言う。

「島に着いてみればわかるさ。おれには、だいたいの見当はついてるんだ」

船は、導かれるようにして島へ向かって流れ続けた。

浜辺に打ち寄せられ、わたし達はようやく地に足がつく。

「ああ、そういうことか……」島にたどり着いて、わたしはやっと悟った。

「なっ?」と桑田。

どこもかしこも、ガラスの山がそびえていた。日の光を受け、四方八方と乱反射し、ダイアモンドのように美しく輝いているのだった。

「ここはガラスが流れ着いてできた島らしいな」桑田が推測をする。

あちこちに切り出したような跡が見られることから、どうやら石切場ならぬ、ガラス切り場として利用されているらしい。

「ここからガラスが切り出されて、世界中に運ばれていくのかな」わたしは思いめぐらす。

「うん、きっとそうだ。おれ、将来ガラス屋にでもなろうかな。なんせ、原材料がタダなんだもんな」

河原や砂浜で小石を探していると、たまに角の取れた丸っこいガラスを拾うことがある。

ああいったものは、ガラスの島から波に乗って、たまたま運ばれてきたものなのかもしれないなぁ、とわたしは思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?