くつずれ

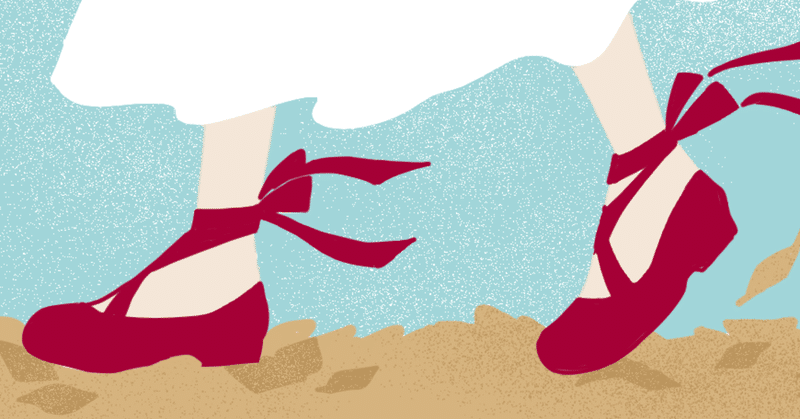

試しに履いてみた時から、少し窮屈なのは分かっていたけれど、最後の一足だというし、デザインも気に入っていたから、彼女は迷いながらもそれを買うことにした。それからすぐには履かないでおいたのは、とっておきの機会にそれを下ろそうと思っていたわけだ。せっかくのお気に入りだもの。

少し歩いただけで靴擦れができて彼女は泣きたくなった。けれど、自分のそんな状況を、彼女は彼には気づかれないようにしようと心に決めた。彼が気を悪くするかもしれないと思ったのだ。

「わたしもその映画、観てみたいと思ってた」

と、口をついて出たのは、実際そう思っていたからというのも少しはあるけれど、彼の興味のあるものに興味があったということの方が大きいような気がする。

周りにいた友人たちは呆気に取られていた。彼女は普段そんな風に大きな声ではっきり喋ることは少ないし、自分が何かをしたいと主張するなんてことはそれに輪をかけて滅多にないことだったからだ。驚かれたことで彼女も驚いたし、それでまた自分のしたことに驚いた。みんなが彼女を見ている。そして視線は彼に移っていった。

「じゃあ、一緒に行こう」と彼は微笑みながら言った。

それで、彼女は長い間とっておいた靴を下ろすことに決めたのだ。箱から取り出して、その表面を撫でてみた。真新しい皮の匂い。全ては仕組まれていたみたいだ、と彼女は思った。この日のために、わたしはこの靴をとっておいたのかもしれない。

痛みは親指の付け根と踵にあった。皮が破れ、血が出ているかもしれない。でも、映画館に入ってしまえば、あとは座っていればいいだけだ。彼女はそう自分に言い聞かせた。

ところが、映画館に着いてみると、お目当ての映画は満席の表示になっていた。

「席は一つも空いていないんですか?」

「申し訳ありません」と受付。

次の回は二時間後だ。

仕方なく、二人は街をブラブラと歩くことにした。どこか喫茶店にでも入りたい、と彼女は思ったが、それを口にはできなかった。彼の歩くのについて行くだけだ。何か彼の意に染まないことをしてしまえば、彼に嫌われてしまうかもしれない。ドラッグストアの前を通る度それをじっと見てしまう。絆創膏が買いたいのだ。親指の付け根と、踵にそれを貼りたい。

しかし、彼はそんな彼女の様子に気付く様子を見せてくれない。楽しそうに映画の話を彼女にして、彼女もそれにうまい具合に答えてみせる。笑ってみせる。彼は鼻歌なんか歌ったり、好きな本についてや、音楽について話している。ズキズキ痛む彼女の足は、そんな彼の話なんて聞きたくないのだが、彼女は楽しそうに相槌を打ち、答えてみせる。

もしかして、映画の始まるまでこのまま歩き続けるのだろうか、と彼女は不安になってくる。どこか喫茶店にでも入ってゆっくり待たないかと提案してみようか。彼女は考える。別におかしなことではないだろう。気を悪くなどしないだろう。靴擦れができて、歩くのが辛いことだって、気に病まずにいえばいいのではないか。そんなことで不機嫌になるような彼ではないと思う。そんなことで不機嫌になるような人なら、この先こうして一緒に街を歩けなくともいいではないか。もしかしたら、これは試金石なのかもしれない。彼女はそう思った。

だがしかし、彼女は提案をしなかった。違うのだ。そうして何かを要求し、答えてもらいたいのではない。わたしが求めているのは、と彼女は思った。わたしが求めているのは、わたしの辛い気持ちを察してもらうことなのだ、と。

こうした考えが脳裏に浮かんだ瞬間、彼女は自分の傲慢さに背筋の凍る思いがした。なんて自分勝手で傲慢なんだろう。自分の気持ちに気付けだって?そんなものは言葉にしなければわからなくても当然じゃないか、彼女は思った。しかし、ぬぐい去れないのは彼女の中に芽生えたその感情、自分の気持ちに気付くことのない彼に対する憤りだった。

「どうしたの?」と彼が彼女の顔を覗き込んだ。彼女があれこれ考えるので上の空だったからだ。彼女は首を横に振った。大丈夫。彼は気付くかもしれない、と彼女は思った。

ところが、彼は自分のお気に入りの家具屋に行こうと言い出した。彼女はため息をついた。

「ん?」

「わたし」

「なに?」

「帰る」

そう言うと、彼女は痛む足ながらスタスタと駅に向かって歩きだした。彼が後ろで何か言っていたがそれを無視して。

残された彼は首を傾げ、彼女の振る舞いに一人憤った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?