まぼろしの極東国家「緑ウクライナ共和国」について

つい100年ほど前のことですが、ウクライナが日本の隣に建国しようとしていたことをご存知でしょうか。

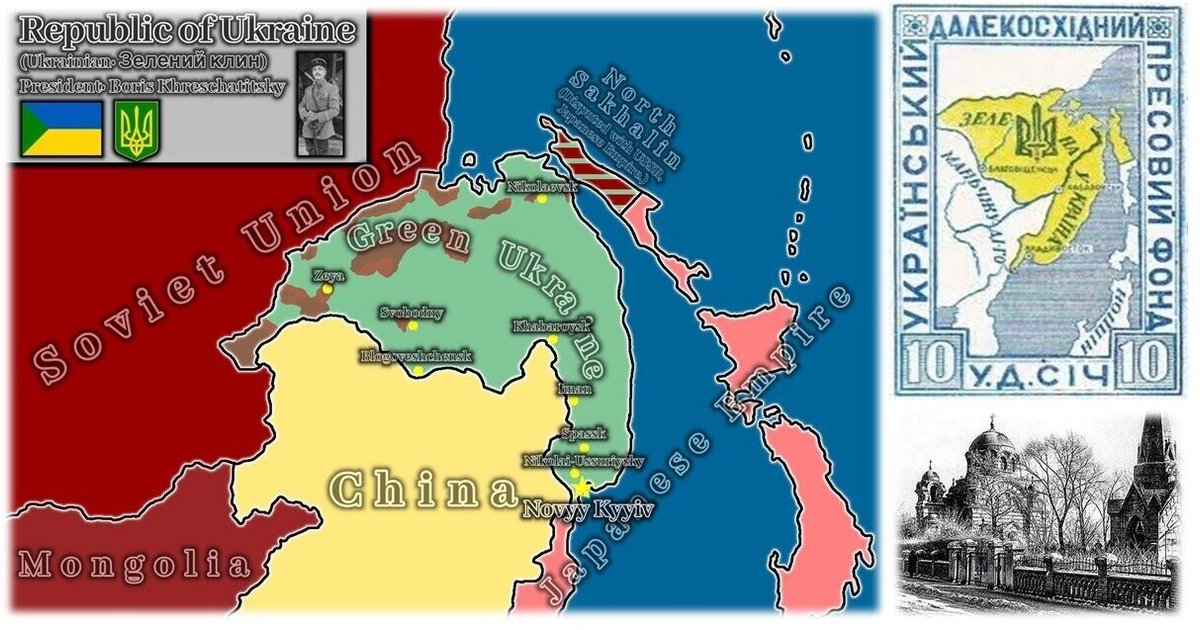

実際にはウクライナ国家の樹立には至りませんでしたが、彼らは、入植したシベリア東部のアムール川から太平洋岸に至る広大な土地を「緑のウクライナ」を意味する「ゼレニー・ウクライナ(ウクライナ語:Zelenyy Ukraine、英語:Green Ukraine)」(注1) と呼んでいました。

(注1) 「緑のくさび」を意味する「ゼレニー・クリン(ウクライナ語:Zelenyy klyn、英語:Green Wedge)」と呼ぶこともある

1 ロシアの東方進出

16世紀後半、コサックの頭領イェルマークによるシベリア探検以来、ロシアはシベリアを東進し、バイカル湖畔のイルクーツクなど拠点都市を建設しつつ、17世紀前半には太平洋岸に到達しました。

ロシアは、更にシベリアから南下して黒竜江(アムール川)方面に進出したため、清朝と衝突することになります。このため両国は1689年にネルチンスク条約を結び、スタノヴォイ山脈からアルグン川を両国の国境線と定め、黒竜江流域は清の領土とすることを確認しました。

しかし、この条約ではアングン川よりアルタイ山脈に至る国境線が定められていなかったため、1727年にキャフタ条約を締結しました。

1847年、ロシア皇帝のニコライ1世は東シベリア総督を設け、ムラヴィヨフを初代総督に任命して積極的な東方進出を行わせました。

1853年から3年続いたクリミア戦争に敗れると、ロシアの東方進出は更に加速します。

1858年にアイグン条約で黒竜江左岸を獲得し、沿海州を共同管理として、アムール川とウスリー川の合流点に監視所を設置しました(後のハバロフスク)。

更にアロー戦争で窮地に立つ清朝に詰め寄り、1860年に北京条約を締結して沿海州の領有を認めさせました(現在の国境線となる)。

これによってロシアの領土は日本海にまで到達し、1860年にウラジオストクを建設、極東・太平洋方面への進出の拠点(注2) としました。

(注2) ウラジオストクは、日本海から太平洋に向かう玄関口として、またロシアが悲願としてきた不凍港として極東における重要な港町に位置づけられ、1878年からはロシア海軍の拠点となった

2 ウクライナ人の入植

こうして、ロシアは19世紀までに極東ロシアに至る広大な領域を支配下に収めた訳ですが、アムール川から沿海州の一帯は荒れ果てた不毛の地であり、そのような未開の地に行くことを厭わないロシア人など、殆どいませんでした。

したがって、それまではこの地域への入植者はわずか14,000人のコサックと2,500人のロシア兵だけだったのですが、1860年頃からウクライナ人が入植するようになります。

当時のウクライナの人々は、都市での生活よりもむしろ国外や辺境で農地を持つことを望む傾向にありました。

新たな国土となった極東ロシアには余るほどの土地が広がっており、ここに移民すれば自由地が与えられる(注3) ということも魅力的と捉えられたのでしょう。

(注3) この東方移民には、少数民族を分散させ、最終的にはロシア人に同化させるという帝政ロシアの国策という側面もあった

そして、大規模なウクライナ移民は1883年に始まります。チェルニゴフからの724人の入植者集団が、黒海沿岸のオデッサから蒸気船で出発し、ウラジオストクに上陸します。

その後、1901年にシベリア横断鉄道が開通すると、移送手段は鉄道に代わり、極東ロシアへのウクライナ移民は益々増加し、1883年から1905年までの間に、およそ11万人ものウクライナ人が極東ロシアに入植したようです。

彼らはウスリー川とその支流の流域にある肥沃な平原に密集して定住し、次第にこの肥沃な土地は、冒頭で述べた「緑のウクライナ」と呼ばれるようになりました。

1917年までに、この地域の人口は150万人に達し、そのうち100万人がウクライナ人でした。こうして、彼らは極東ロシアにおける農村人口の中核となっていったのでした。

3 まぼろしに終わった「緑ウクライナ共和国」

1917年のロシア革命(注4) で、ニコライ2世が退位し約300年間続いたロマノフ朝が崩壊します。その後、社会主義国家の樹立を目指すソビエト政権が誕生したことで、ウクライナなど少数民族の間で独立に向けた機運が高まります。

(注4) 1917年にロシアで起きた2つの革命、すなわち、それまでのツァーリズム(皇帝による絶対君主制体制)に反旗を翻した「二月革命」と、社会主義国家樹立につながった「十月革命」のことを意味

極東ロシアのウクライナ人は、自治権確立に向けた闘争を開始しました。1917年6月にウスリースクでウクライナ極東会議が開催され、評議会(Kray Rada)を結成します。

1918年1月のハバロフスクでの第2回会議では、緑のウクライナがウクライナ国家の一部として宣言され、その後、「緑ウクライナ共和国」、「極東ウクライナ移民政府」などと呼ばれるようになりました。

1918年4月の第3回会議では、評議会の長として36歳の若きエンジニア、ユーリ・フラシコ・モバ(Yuri Glushko-Mova)が選ばれ、独立したウクライナ国家の創設を検討、その夏には、ボリス・フレスチャチツキー(Borys R. Khreschatytsky)将軍を指揮官とする極東ウクライナ軍(兵力は5,000人以上)を編成し、同年10月の第4回会議では、憲法草案が作成されました。

ボリス・フレスチャチツキー将軍(右)

1919年夏、評議会は地域を支配していたコルチャック政権に対し武力闘争の道を切り開きます。それに呼応して、沿海地方の知事であるロザノフ将軍の命により、ほとんどのウクライナ指導者が逮捕される事態となりました。

こうした中、1920年4月にロシアと日本の緩衝国としてボルシェビキの極東共和国が設立されます。この極東共和国は、緑ウクライナの自治を認めたものの、極東ウクライナ軍は武装解除されました。

しかし、1922年に日本がシベリアから撤兵すると、極東共和国は存在意義を失い、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国に統合されることになりました。ここに、緑ウクライナの建国の夢は潰えることになったのです。

その後、1932年に日本が満洲国の立国に乗り出すと、日本はロシアとの緩衝国として沿海州にウクライナ国家の創設を画策し、1937年7月には「極東ウクライナ人拓殖開拓運動」という政治団体を結成しました。

しかし、この団体はソ連やウクライナ本国から日本のスパイ集団であると敵視され、やがて1941年に太平洋戦争が勃発すると、日本はこの計画を断念して極東ウクライナ人への支援を放棄しました。

おわりに

このように、ウクライナの人々は欧州のみならず、極東でも「ロシアと周辺国の緩衝となることを求められて」きた訳ですが、もし、緑ウクライナ共和国が建国され、ウクライナの人々が日本の隣人だったら、今の日本を取り巻く国際社会はどうなっていたでしょうかーーー。

ひとついえることは、彼らは私たちが思っていたよりも「身近に存在していた」ということです。

ひょっとしたら私たちの隣人だったかもしれない彼らは、今、遠く離れた東欧の地で孤立無援の中、不当な侵略者から国を守ろうと果敢に戦っています。

政府は、金科玉条のように「G7と連携をして...」を連呼するのではなく、日本独自の政策として、例えばたくさんのチャーター機を飽和状態にあるポーランドに派遣し、行き場を失ったウクライナ難民をどんどん日本に迎え入れるなど、もっと大胆な支援策を打ち出しても良いのではないかと思います。

長い目で見れば、そのような人道支援こそが「真の国益にも繋がる」と思うのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

歴史に「たら」、「れば」はないといいますが、「あの時、こうしていれば」というのは、往々にして時代が下ってから分かることです。

現在のウクライナ情勢に目を向けたとき、国際社会はどこで道を誤ったのでしょうか。

今になれば、ソ連崩壊後にロシアを民主的な国家に導く結節はたくさんあったと思います。

国際社会が「今こそ、そのターニングポイントにあると自覚」し、「タイミングを失することなく有効な対策を打ち出す」ことが重要で、事が起きてから声を上げるのでは遅すぎるのです。

最近になって反戦をテーマにした過去の映画や音楽が話題になっているようですが、映画や音楽を観聴きするまでもなく、「戦争なんて起きて欲しくないことは誰しも分かりきっていること」です。

ですから、私たちはいたずらに感傷にひたるのではなく、外交・軍事、戦史に関心を持ち、常に現実の国際社会に目を向けて、「なぜ戦争が起きるのか」、「戦争が起きないようにするにはどうしたらいいか」、「それでも戦争が起きたら、どう終わらせるか」ということを極めて冷徹に考えることが大事で、そのような一人一人の現実的な思考・行動こそが「平和な国際社会を築く礎になっていく」と思います。

私達は今、ウクライナ紛争を横目に「4,000年の歴史を持つ戦略家と知恵比べしている」ということを、片時も忘れてはなりません。

しばしば、「この21世紀に戦争が起きるなんて信じられません」といったコメントを見聞きしますが、「21世紀」と「戦争が起きない」ことに何の因果関係もなく、21世紀だろうと、22世紀だろうと、「人間が人間である限り、油断すれば戦争は起きる」ものだと、私たちは認識を改める必要があると思います。