在外勤務で学んだこと(第4回)

第3回では、領事関係のうち、事件・事故に係る安全対策及び邦人援護・保護教務についてについてお話ししました。

下図は前回お示しした脅威事象と対策の相関関係を表したものですが、今回は上段の緊急事態対策及びオペレーションの部分について概説していきます。

1 緊急事態とは

在外公館では、緊急事態を戦争、内乱、クーデター、暴動、テロ、大規模な事故や災害等、自国民に対する脅威事象と定義し、領事部がその対策を担当しています(在外公館の占拠、在外公館に対するテロ、要人の誘拐等、在外公館及び館員等に対する脅威事象は警備部門が担当)。

2 緊急事態に係る基本的な考え方

(1) 緊急事態は国によって様々

前回、「自国民保護」を任務のひとつとする在外公館では、その国に潜む日常の小さな危険(ミクロ)から国家存亡の危機(マクロ)に至るまで、考えられる脅威事象を幅広に列挙し、平素から予防策と対応策に取り組んでいるとお話ししましたが、緊急事態に関しては、先ず下表に例示するような過去の事例を洗い出し、その国で発生する蓋然性の高い脅威事象の特定から取り掛かります。

しかし、過去に例のない、いわゆる「想定外の事態」(注1) もあります。そのため、担当官は世界中で起こっている緊急事態に目を向け、「もし、あれがウチで起こったら...」と考えて平素から事例研究を重ねておきましょう。

(注1) 事例紹介:2004年スマトラ沖地震に伴う津波災害

2004年12月、スマトラ沖で発生した地震では、一見、地震とは無関係にも見えたアフリカ東岸部にも、地震発生から約8~10時間後に津波が到達し、複数の現地人が津波で死亡、また沿岸部の漁船等にも損害を受けた(参考:津波は、一般に水深が深い遠洋では波の高さは低い一方で移動速度が速く、水深の浅い沿岸部に差し掛かると速度を弱めながら波が高くなる傾向)。これを機に、アフリカ東岸国では、翌年から24時間体制の津波警戒監視センターを発足させ、日本気象庁からの津波監視情報(TWI)の受報するようにした。

(2) 発生後のオペレーションを重視

前回、一般的な事件・事故レベルでは、どちらかと言えば未然防止策、治安情報やアドバイスを積極的に発信する安全対策を重視しているとお話ししました。

しかし、戦争や災害等、事態が大きくなると、一国の在外公館のみでは未然に防ぐこと自体が困難になってくるので、発生後に本部が機能的にオペレーションできるように平素から必要な装備・器材やマニュアル及び関連資料等を整備し、館員・職員を教育することに主眼を置いて準備します。

3 体制づくりの要点

(1) 施設・設備

緊急対策本部の本拠地は、基本的に在外公館の内部に設置します。その上で、駐在国内に代替拠点も確保します(可能であれば、複数箇所)。

代替拠点には、大使や総領事の公邸、日本人学校、日本人会や日系企業事務所等、平素から高いセキュリティが施されている施設か、自国民保護に都合の良い場所が適していると思います。

また、必要に応じ空港・港湾・ホテル等に館員等を派遣したり、地方都市に出張所を開設することも考慮して準備しておきましょう。

(2) 装備・器材

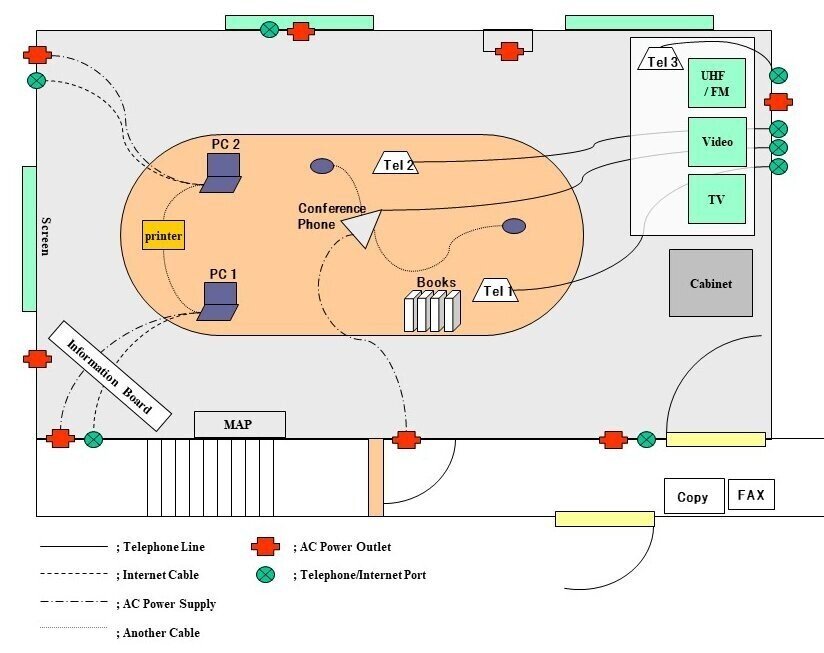

本拠地や代替拠点が決まったなら、必要となる装備・器材を逐次整備していきます。下図は一例ですが、必須アイテムは電話器、パソコン、テレビ、ラジオ、ビデオ、無線機、投射機、スクリーン、ホワイトボード等で、緊急事態発生時に、それらを出来るだけ速やかにセットアップできるように具体的にイメージしながら配置するか、或いは近くに収納しておきましょう。

(3) マニュアルや資料

緊急事態マニュアルは「公館用」と「邦人用」をそれぞれ作成します。

「公館用」では、下表に例示するような館としての基本的対処方針を定めます(その上で、個別の事象ごとにマニュアルを策定するかは、駐在国の情勢や在外公館の方針にもよる)。

第1段階は、事態が小規模、局地、短期的で、一部の館員等で対処可能な場合です。第2段階は、事態が大規模、広範、長期的で、館員等を総動員して対処しなければならない場合です。

そして第3段階は、邦人を安全な地域や国外に退避させなければならない場合です(第3段階のような状況下では、在外公館の閉鎖や館員等の退避も段階的に、或いは同時並行的に推し進める場合もある)。

一方、「邦人用」には、緊急時の備えや心構え・留意事項、在外公館の考え方や基本的な退避計画及びオペレーションの概要などを記載し、外務省海外安全ホームページ 国・地域別「安全の手引き」に掲載します(安全対策の延長上に緊急事態対策を包括記載している)。

もちろん、これらのマニュアルだけで対処できるものではありませんので、担当官は下記のような資料も平素から作成・更新の上、本部に保管しておく必要があります(電力事情が不安定な国もあるので、最低でも一部は「紙」として保管しておくのが望ましい)。

(注2) 電話連絡網作成時の留意事項

○ 館員用のものには、現地職員もすべて含める

○ 領事・警備・医務関係職員はツリーの上位に持ってくる

○ ツリー内の不通者名は、確実に次の者に伝達させる(不通者には後ほど在外公館から個別連絡)

○ ツリーの末端者には、必ず伝達を受けた旨を本部に連絡させる

○ 家族には、筆頭者から連絡させる

○ 邦人団体・組織には、代表者(又は代行者)のみに伝達し、内部の連絡はその団体・組織に任せる

○ いずれの団体・組織にも属さない邦人には日本人会を通じて、或いは在外公館から個別連絡する。

(4) 人員の配置

上記のような器材、マニュアル、資料等を整備しても、そこに居る人が動かなければ緊急対策本部は機能しません。そのため、担当官は定期的にシミュレーションを通じて「繰り返し教育」を行う必要があります。

そもそも在外公館で働く人の殆どは公安系、つまり訓練された部下ではないことに加え、現地スタッフも含めて能力、語学、考え方も実に様々です。ですので、人員の配置に際しては、逆に、そこを利点と捉えて生かすことを考えましょう。

特に、在外公館の管理下には警察や自衛隊のように使える装備は殆どありません(使えるのは、せいぜい防弾仕様の公用車くらいなもの)。

だから、集合場所や移動手段の提供はその国の政府機関や国際/国内民間組織に要請するしかないのですが、様々な能力をもった館員・職員が、平素の調査で得られた知見を活かし、或いは築き上げた人脈を通じて、駐在国の政府機関や民間組織をどれだけ上手く使えるかが、事態を乗り越える成否のカギを握ると言えるでしょう。

定期的なシミュレーションを通じての「繰り返し教育」と言いましたが、最も大切なことはそれぞれの心構えです。

例えば、以下のような館員心得を配布してはいかがでしょうか。

① 担当官のお手伝い感覚を捨て、仕事を中断して積極的に関与すること

② 指示待ちにならずに、出来ることを考えて能動的に動くこと

③ 緊急時は想定外の連続なので、考え知恵を出し臨機に行動すること

④ 緊急時は情報が錯綜し易くなるので、冷静沈着に努めること

⑤ 問い合わせに対しては即答を避け、必ず意思決定の過程を踏むこと

4 オペレーションの回し方

(1) 事態の性質を見極める

担当官は、緊急事態の第一報に接したとき、事態の推移を見極めながら状況に応じて風呂敷を広げていくのか、或いは、当初から風呂敷を大きく広げて全館を挙げて対処するのかを見極める必要があります(迷った時は後者を選択)。

(2) 館員等の呼集と本部のセットアップ

どこまで呼び集めるかが決まったなら、電話連絡網などを使って館員等に連絡します(電話連絡の場合、メッセージは簡潔に流すように努める)。

なお、館員には平素から急に電話が通じなくなったら無線機のスイッチを入れるように指導しておきましょう。緊急対策本部に入ったなら、館員等の呼集と同時並行で「3(2)のイメージ図」でも例示したように、器材等を速やかにセットアップしていきます。

(3) 情勢の把握と安否確認

海外における自国民保護とは、すなわち「安否確認」と「情報提供」、要すれば「保護」、そして最終的には「危険地域から安全地帯への退避」を意味します(ただし、場合によっては「一時的な立て籠もり」が有効な安全策となることもある)。ですので、先ずは情勢の把握に努めつつ、同時並行的に「安否確認」を行います。

(4) 邦人保護

傷病者等が発生している場合は、館員や職員を派遣し、或いは関係者に依頼するなどして、当該邦人の保護に努めます。

(5) 情報発信

ある程度の情勢がみえてきて、邦人とも連絡が取れるようになってきたら、在外公館としての見方や対応方針、安全上のアドバイス等を交えながら、情報発信システム (注3) による情報発信を行っていきます。

(注3) 情報発信システム使用時の留意事項

○ 発信用フォームは予め雛形を作成しておく

○ 個人情報保護の観点からメール等の宛先はBCCに入れる

○ 途上国などでは、しばしば通信障害が発生するので、一連番号を付して利用者が未達の情報を確認できるようにする

○ 通信速度や容量が限定されたパソコンを使用している邦人もいるので、添付ファイルのサイズをは極力小さくするなど、受信者の通信環境に配慮する

○ 日本語の読み書きが不可能なパソコンを使用している邦人もいるので、発信内容をPDFや画像形式に変換の上、送信するなど、受信者の利便性向上にも配慮

○ 電話連絡に比し、大量の情報を多数の宛先に一斉発信できる一方、開封確認は相手次第となるので、必要に応じ電話確認を併用する

○ 邦人からは平素から電話番号だけではなくメールやSNS等、出来るだけ多様な連絡先を貰っておいて、平素の連絡を通じて通信を密にしておく(それにより、平素の通信状態や反応ぶりがある程度把握できる)

(6) 退避計画の立案

情勢が悪化し、「第2段階」に移行したなら、退避計画の立案に取り掛かります。脅威事象と保護すべき自国民の現況(所在地、人数、傷病者の有無など)を把握した上で、迅速に退避計画をプランニングします。

下図のように、安全な場所に集合させ、安全な手段・ルート(場合によっては迂回)でどこに移動させ、最終的にどこから出国させるか、具体的に立案しましょう(脅威が部分的な場合は、必ずしも出国を要しない場合もある)。

集合場所:在外公館・ホテル・学校・病院・運動場など

移動手段:航空機・鉄道・船舶・大型バス・自家用車など

出発場所:空港・駅・港など

安全地帯:国内の一部・近隣国・日本・洋上の船舶など

(7) 退避計画の発動

退避計画が決まったなら、それに基づき、邦人に先ず近傍の集合場所への移動を促します。基本的に各邦人宅から集合場所までは自力移動となりますが、集合場所から出発場所までの移動手段は在外公館側で準備します(エンルートの治安悪化が懸念される場合は、コンボイを組んだり、警護をつけたりする)。

出発場所からの出国手続等も支援します。PDCAサイクルを回し、情勢の変化に応じ、計画を適切に修正し、館員・職員や自国民に計画変更を適時適切に伝達していきます。

(8) 各国外交団との連携

在留邦人にとっての脅威事象は、概ね、諸外国人にとっても脅威であり、国外退避計画等において各国外交団と歩調を合わせることが出来ます。

私自身、在任中に米英の外交団を中心とした共同退避オペレーション (注4) に参画したことがありました。

駐在国で行われた総選挙で最大野党と支持基盤による反発が強まり、暴動に発展する可能性が高まったことから、米英の呼びかけで共同退避オペレーションが検討・計画されたのです(最終的に発動には至らず)。

(注4) 共同退避オペレーション

米英等約20か国以上が参加。対策本部を英国大使館内に設置し、緊急時には各国の連絡員が常駐。救済対象は参加国民(余裕があれば参加国民以外の救済も認める)で、緊急度に応じ4段階の警戒レベルを設定。刻々と変化する情報を共有し、無線・電話・メールなどの通信も連携。退避に際しては移動手段や集合・出発場所の確保も共同で実施するというもの。リソースの効率化が図られ、情報量が飛躍的に向上し、早め早めの退避勧告が可能になる等、様々なメリットがある一方、主として欧米権益のみが脅威の対象になっている場合は、欧米諸国と共同するとかえって自国民を危険に晒す可能性もあるので、情勢をしっかり見極めた上で参加の有無を決める必要がある。

また、韓国や中国など、アジア諸国の外交団ともある程度の情報共有が必要になる場合もあります。例えば、緊急事態により、遠隔地で「日本人らしき人物が死亡したが身元が判明しない」などの情報に接した場合、現地人には日本人か、韓国人か、中国人か判別できない状況が生じ易くなるためです。

(9) 自衛隊による邦人輸送

そして、万策が尽きそうになった時は、本省を通じて自衛隊の派遣を要請することになります(根拠:自衛隊法第84条の3)。

邦人輸送の制度化に至る経緯

自衛隊による邦人輸送が政策課題として認識されるようになったきっかけのひとつは、1985年3月のイラン・イラク戦争です。

この時、イラン国内には数百人の日本人が居たのですが、当時の日本では自衛隊の救援機を海外に派遣することは許されていませんでした(日本航空もチャーター便の派遣を拒絶)。

この時、国外退避の手段が確保できずに行き場を失った日本人の救済に動いたのがトルコ航空でした。

余談ですが、トルコはこれらの日本人を救助することで、およそ100年前の1890年に和歌山の潮岬沖で遭難したトルコ海軍「エルトゥールル号」の乗員を献身的に救助した日本への恩義に報いたと云われています(※この話は、いつかこのブログで取り上げたいと思います)。

その後、1997年にカンボジアで武力衝突が発生した際、取り残された邦人を救出するために、自衛隊が外務大臣の要請に基づいてC-130輸送機をタイへと派遣したのですが、これが自衛隊に対し「邦人輸送」が命じられた初の事例となります。

翌1998年のインドネシア暴動の際にもC-130輸送機をシンガポールに派遣されました。

また、2002年の印パの軍事的緊張、2003年のイラク戦発生の際にも、防衛庁による国内の準備行為が行われました(いずれも事態の鎮静化等により邦人輸送は行われず)。

2003年から自衛隊のイラク派遣が開始され、サマワの宿営地には多くの報道陣が詰めかけました。翌2004年4月、宿営地のそばに迫撃砲弾が落下。さらに日本人3名が武装勢力に拉致される事件が発生しました。

この時、報道関係者10人をC-130輸送機でイラクのタリル飛行場からクウェートのムバラク飛行場まで輸送、これが自衛隊が行った初の邦人輸送となりました。

そして、2007年に自衛隊の邦人輸送の任務が従来の「付随的任務」から、国防と並ぶ「本来任務」に格上げとなり、その任務は益々重要性を増していったのです。

2013年、アルジェリアの石油プラントが武装集団に襲撃された事件では政府専用機が派遣され、事件の生存者と死亡者のご遺体を日本へ輸送しました。

この事件を機に、邦人輸送に用いられる手段として、それまでの航空自衛隊の輸送機、海上自衛隊の護衛艦に加え、新たに陸上自衛隊の車両を用いた陸上輸送が加えられました。

更に、2015年9月の「平和安全法制」では、邦人輸送をより安全確実なものとするため、輸送だけでなく、武器を使用しての警護や救出も認められ、正式名称も「在外邦人等輸送」(TJNO:Transport Japanese Nationals Overseas)から「在外邦人等保護措置」(RJNO:Rescue of Japanese Nationals Overseas)に改められました(いわゆる「邦人輸送」から「邦人救出」(注5) へ)。

(注5) 邦人救出

各国の軍隊には、政情不安や危機的状態に陥った国に赴き、自国民を助け出して母国へと連れて帰る「非戦闘員退避活動」(NEO:Non-combatant Evacuation Operations)という任務がある。NEOの場合、自国民保護のために必要なら積極的な武力行使も辞さないことから、防衛省ではNEOとは言わずに在外邦人等輸送(TJNO)と呼称してきた。在外邦人等保護措置(RJNO)では、よりNEOに近づいた印象。

2016年7月、バングラデシュのダッカ襲撃事件でも政府専用機が派遣され、死亡者のご遺体とその家族を日本に輸送しました。

また、同じく2016年7月に発生した南スーダンでの内戦では、C-130輸送機が隣国ジブチに派遣され、同国の首都ジュバから日本大使館員4名をジブチに輸送しました。

自衛隊の派遣は、基本的には政府や本省レベルの話なのですが、ただ、在外公館としては平素から自衛隊が利用できそうな空港・港湾・ヘリポート適地及び関連施設に関する情報収集や、これらの使用許可及び領空・領海通過時の同意取付に係る窓口・要領について調査・研究を進め、可能であれば手続の簡素化を働きかけるなど、出来る限りの手を尽くしておくべきだと思います(政情が安定した国でも油断せず、政情が不安定な隣国から難民が押し寄せたり、或いは逆に安定しているからこそ、その国が中継拠点として利用される可能性だってある)。

まとめ

戦後の日本は経済一辺倒で、在外公館でさえ「経済政策こそが日本外交」といった考えから「実りのない緊急事態対策にコスト(経費・労力・時間)をかけるのは無意味」とする風潮もあったようです。

しかし、緊急事態対策及びオペレーションは、いわば保険のようなもので、コストや省益ばかりに目を奪われることなく「自国民の安全を確保する」という確たる信念をもって、リスク(人命・財産の喪失)の方もしっかり評価して対策を推進することが肝要です。

特に、昨今の激変する国際情勢や気候変動、また今般の新型ウィルスのパンデミックのような、先行き不透明な現下の情勢に鑑みれば、これまで「想定もしなかったような緊急事態」によって人命・財産が失われるリスクは、むしろ高まっているようにもみえます。

そういう意味では、外務省・在外公館で緊急事態対策に携わる担当官には、これまで以上に想像力と個別具体的な備えが求められることになるでしょう。

今回の話は以上となります。非常に難しい内容となりましたが、危機管理という観点からもあらゆる組織・団体に共通するテーマですので、本稿が少しでもその体制づくりの一助になれば幸いに思います。