学び方の状況を認知する「メタ認知」を取り入れる

“自己観察は自己進化の初めのステップである“(ゲオルギイ・グルジエフ)

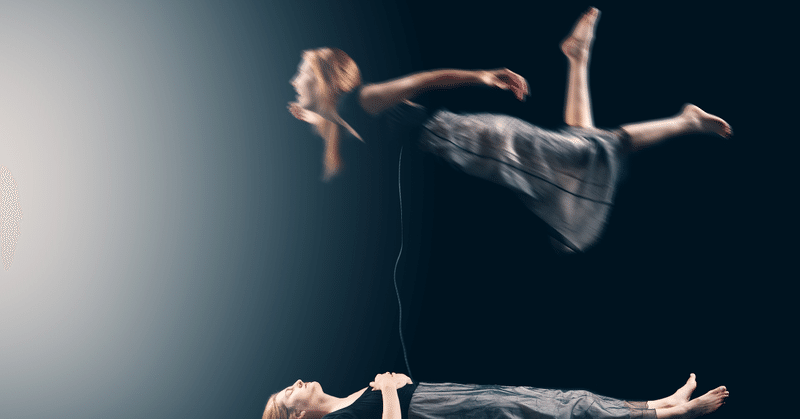

まるで幽体離脱のように、

空から自分をみるように、

カメラを通して自分を見るように、

自分を第三者視点から見てみることは、

自己成長と進化への第一歩となります。

学校で授業を受けていたとき、ある科目は「先生がひたすら教科書に載っている文章を黒板に書き続け、それを必死にノートに書き写し続ける」という授業がありました。

これが僕には苦手で、この文章の中からテストが出題されるのですが、理解を深めることができずに、試験の結果はあんまりよくなかったです。

自分の勉強の仕方を見直すことになったきっかけでもありまして。

この学びかたは自分に合わなそうだ。

じゃあどうしよう?と。

・今勉強の方法としてしていることは何か

・どんな方法が必要だと思うのか

・何を理解する必要があるのか

ーーーーー

教科書を書き写して丸暗記する今の方法は合わない。

でも内容を覚えないとテストで点数を取ることはできない。

書くんじゃなくて、クイズ形式で教科書から問題を解くのを友達とやってみようか。問題をつくるのも、答えるのも、どちらも勉強になりそうだ。

ーーーーー

友達を誘って問題を出し合うゲームをしてみると、点数が上がり始めました。

授業中はずっと、どんな問題だそうかな…なんて考えてノートに問題を書いていましたね。

ノート提出するのがあって、教科書の内容を書き写していないのバレて怒られましたが(笑)

自分の学び方を見直す。

このままでいいのか、新しい学習計画が必要なのか。

与えられる課題に必死になりすぎるよりも、

自分の認知を客観的に見つめて調整することは

自己調整学習として大切な機会になります。

認知の状況を認知する。

これは「メタ認知」という概念で、

「学び方を学ぶ」認知的方略の一種とされています。

自分の思考をモニタリングして、評価して、調整したりコントロールしたりする。こうした機会を意識的にカリキュラム内に取り入れてみるといいですね。これはレクチャーというよりコーチングに近いアプローチになると思います。

無意識でおこなわれていることを意識化するプロセスなので、

質問による自己対話が効果的です。

教育目標の分類学の改訂版を提案したマルザートのケンドール(2013)は、メタ認知には4つの機能があると指摘しています。

1.目標の具体化

現在取り組んでいることが何のために行われているのかを意識する

2.プロセスのモニタリング

達成計画を立ててその進捗状況を管理・調整する

3.明瞭性のモニタリング

どこまで明らかにしなければならないのかを監視・調整する

4.正確性のモニタリング

どこまで正確に実行しなければならないのかを監視・調整する.

これを質問に変換すると、

・今はどんな取り組み方をしていますか?

・何のためにその取り組み方をしていますか?

・ゴールはどこですか?

・どこまで進んできましたか?

・残りはどのくらいですか?

・残りは何を明らかにしますか?

・それはどれくらい正確に取り組む必要がありますか?

・取り組み方をどう改善しますか?

みたいな感じでしょうか。

こうしたプロセスを促すために行うのが

リフレクション(省察)と呼ばれる活動です。

ここまで何をやってきた?これからどうしたい?みたいな。

今までどう学んできたのか。

これからはどう学んでいこうと思うのか。

自分自身の認知と行動を振り返って、

これからを調整していくことで、

自分にあったより効果的な学びに進んでいけると思います。

これは勉強に限らず、

日常生活や仕事の中で

いったん立ち止まって客観的にみてみる。

今取り組んでいることは何か?

その解決のためにどんなプロセスが必要か?

そのプロセスを進めるには何を最も明確に理解する必要があるか?

そのプロセスを正確に進めるためにどんな行動が必要か?

自分の思考や取り組みを観察して、

より効果的に効率的に進めていきたい。

「取り組み方はそのままでいいですか?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?