『誰かの花』奥田裕介監督インタビュー:当事者になること

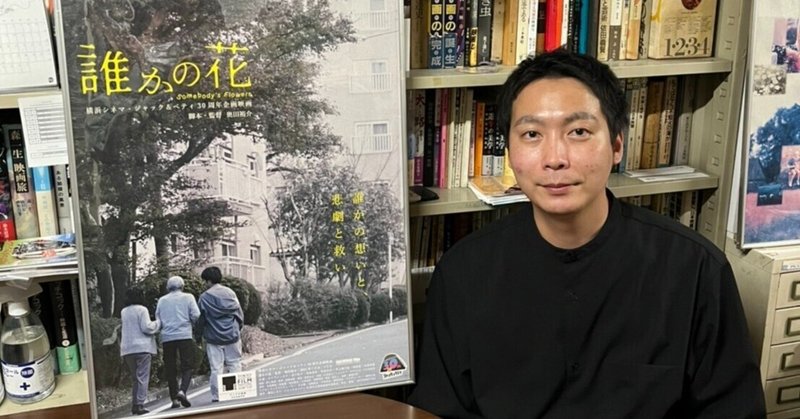

先日、映画『誰かの花』の奥田裕介監督にインタビューしました。

本作はシネマ・ジャック&ベティの30周年企画映画です。

私達に考えさせることを呈示した本作について、色々伺って来ました。

「本当に僕が撮りたい映画を撮ることが礼儀だと感じた」

―製作の経緯を教えてください。

シネマ・ジャック&ベティの30周年企画映画として撮りました。僕が横浜生まれ、横浜育ちであることと、自身の短編映画をシネマ・ジャック&ベティで流していただいたことがあるので、どういう映画を撮るのか作家性も含めて、私のことを知っていた支配人の梶原さんに声を掛けていただきました。与えられた条件としては“横浜で撮ること"でした。

最初は、お祝い的な映画を撮ろうという気持ちはあったんですけど、そういう企画であれば、僕のところには製作の話は来ないと思いましたし、シネマ・ジャック&ベティさんをロケ地で出すとか、梶原さんに出演していただくということは礼儀じゃないなと思いました。本当に僕が撮りたい映画を撮ることが礼儀だと感じて、脚本を書くことにしました。脚本を書き始めた頃は、宗教のことを書いていたんですけど、書き始めた矢先に、身内を交通事故で亡くしてしまいました。それで一文字も脚本が書けない時期がありました。まさにこの映画の言葉で言うと“当事者”だったので、道歩いててトラックが隣通っただけでも歩けなくなったりとか怖くなったりとか、コンビニでサンドイッチを選んでる時に、気付いたら泣いていたりしてたことが当時はよくあったので。でも、今になって思うんですけど、やっぱり“時間が薬になる”と思います。そして時間が経つことで、自分がトラックの横を歩くよりも、ハンドルを握ることの方が怖いなと思うようになりました。簡単に言うと、加害者になることへの恐怖みたいなことをすごく感じました。時間を掛けて、被害者遺族としての「心の置所というのがわかった」というよりかは、「心の置所の輪郭が見えてきた」ぐらいな状況の時に、自分、もしくは自分の家族が加害者になってしまった時に、心の置所がまったくわからなくなって、「人として崩壊してしまうんじゃないか」という恐怖が芽生えました。あとは、人は生きる上でズルいと思ってるんですよ。そのズルさは、元被害者遺族ということを盾にして、「実は元々僕も被害者遺族なんですよ。だからお気持ちわかるんですよ。だから多めに見てくれませんか。」といった、「そういうズルさが出てきてしまう自分がいるんじゃないか」ということを当時すごく考えました。その時の葛藤を描いてみたいと段々と思うようになり、この脚本になったのかなと思います。

そして脚本にはあと二つ要素があります。一つは、認知症の叔父とのコミュニケーションです。その認知症の叔父に対して、身内の事故死を言うべきか悩みました。その後、電話で身内のことを伝えてみると、叔父はすごく悲しんでいました。それで叔父は、香典袋に10万円を入れて、僕の実家を探して神奈川まで来たそうです。その時は、ずっと徘徊して警察にお世話になって帰ったことがありました。そういう叔父とのコミュニケーションから色々なものを感じたのが脚本の要素の一つとしてあります。二つ目は、当時メキシコで誘拐事件があって、その事件で疑われたのが二人の観光客でした。誰かが「あいつら犯人じゃない?」って言ったことから拡まって、その二人は犯人として疑われたまま、生きたまま燃やし殺された事件でした。もし、その時に自分がメキシコに行ってたら殺されたかもしれないじゃないですか。人って疑うことが多かれ、少なかれあると思うんですけど、疑われている人にどういうアクションを取るのか人は無意識に選んでいると思います。だから、疑いというアクションを無意識の中で、どう判断してるのかというのを、この事件からすごく考えさせられました。事故のことと、叔父のことと、メキシコの事件のことと、この3つのことが合わさって、脚本になったと思います。

現実を再現するための工夫

―あすなろ会では、自分の被害体験を告白して、最後に司会者にまとめられるじゃないですか。実際に体験してない人に理解されるってことの気持ち悪さを感じたのですが、このシーンは監督の体験などが影響しているのでしょうか。

15年くらい前に、AA(Alcoholic Anonymous)を取材したことがありました。AAはアメリカから始まったアルコール依存症患者の自助グループで、言いっぱなし、聞きっぱなしの会です。それで交通事故でも、そういう会をと調べたところ、たまたま横浜にあることがわかり、実際に僕が参加してみました。映画の中でどう描けるか考えて、舞台女優さんや、映像系の女優さん、演技経験のない主婦の方を呼んで、一日ワークショップをしました。交通事故の話や、裁判の流れなどの話をし、最後に設定の紙だけを与えました。その紙には「いつ、だれを亡くしたか」を書きました。その後は、役名と話す内容を3週間後の撮影までに考えてもらいました。3週間後の撮影では、カメラの前で5分間話して、1テイクOKで、何があってもNGを出さない約束で撮りました。Aさんには脚本を丸々読んでもらって、Bさんには脚本の一部分だけ読んでもらって、Cさんにはまったく読んでもらわないでということをして、伝える情報もバラバラにしました。こんな感じで、あすなろ会のモデルとなった自助グループを再現しました。

―エレベーターのシーンが何度も使われて印象的だったのですが、エレベーターを使った意図を教えて下さい。

脚本を書く時はイメージが沸くように撮影した団地で書きました。そこの住人を見ていて、住人同士のやり取りや挨拶から、すごく微妙で曖昧な距離感を感じました。それで意図せずコミュニケーションが生まれる時間がエレベーターだと思ったんです。僕はタバコを吸わないですけど、喫煙所のシーンを『誰かの花』では多く使ってます。喫煙所で孝秋と灯が一緒になったシーンも、その場だから「なんでご両親連れて来なかったんですか?」と聞けると思うんです。あの場で“間”ができたから聞けるんだと思います。そういう空間がエレベーターなんだと思います。あとは空間が変わらないのに、人が変わることで空気が変わるのも面白いのですし、突っ立ったままなのに場所が変わるじゃないですか。縦の移動って、上から見るとどこにも移動してないように見えるので、孝秋にとってどこにも行けない思いを込めました。

―実際にあの団地には誰か住まれているのでしょうか。長時間の撮影は大丈夫だったのか観ていて思いました。

住んでいます。たまたまあの団地を見つけて、「ここで撮影したい」と思って脚本を書いていたんです。実家に帰って、父親に、「あの団地を撮影で使いたいんだよね」という話をしたら、父親の友達が住んでることがわかりました。それで内装を見せてもらうことになって…という感じですね。基本的に内装の足し算はせずに、認知症の家族がいるという設定のみ(張り紙とか)を足しました。だから、本当にこの規模の映画としてはすごく助けられたという感じですね。

―植木鉢を落とすということは、初めから決めていたのでしょうか。

最初に浮かんだのは「犯人がわからない」という設定でした。それから“善意から起こる悲劇”、“不確かな罪”というのを土台にしました。悪い人がいなくても起こる事故というのは絶対にあると思うんです。それが僕らも気付いていないだけで何かの加害者になっているかもしれないですよね。そういった意味で、誰も悪くないけど誰かが悪いのかもしれないという不透明なことをやってみたいなというのが浮かびました。落とすのは何でもよかったんですけど、パンジーの花言葉も、作品の中で良い意味合いを持てるなと思い、花の植木鉢にしました。

「本気の動機を持って、会いたいと思った人に会いに行くことが大事」

―最後に学生たちにメッセージをお願いします。

僕は中学生の後半から高校生ぐらいまでは、『スパイダーマン』を観たり、『世界の中心で愛を叫ぶ』を観て泣いていたりだとか、本当にエンタメ系しか観ていませんでした。ずっとバスケをしていたので、高校3年生の時に大学でもバスケをするだろうと思っていたので、大学のバスケチームにも参加させてもらったりしていて、ほぼ進路が決まっていたんですよ。これはたまたまなんですけど、父親の田舎へ新幹線で行く時に読む本が欲しくて、表紙も何も見ずに手に取ったのが映画の本だったんです。その本を読み終え、17歳の頃単純だった僕は、映画監督になろうと思ったんです。「映画の世界に入るにはどうしたらいいんだ」と思って、「まったく分からないからとりあえずこの本の著者に会おう」という考えに至ったんです。出版社に電話して「どうにか会わせてください」って言ったら、「そういうのは受け付けていない」って切られて…。その次に、「映画関係の人たちが集まる場所に行こう」と思って、映画の専門学校に進学することを決意しました。もう進路はほぼ決まっていたようなものだったので、先生にはすごく怒られたんですけど…。

日本映画学校では、最初の自己紹介で好きな映画をいう時に『スパイダーマン』が好きですって言ったらすごい笑われた記憶があります(笑)

引き続き、本の著者に会いたいという気持ちで、小さな映画祭のボランティアスタッフとして参加し、「この本の著者と会わせてください」ってお願いしに行きました。

それからは学校に来る特別講師や映画祭に来るゲスト監督など会う人会う人に「この人に会わせてください」と言って回り、時には張り込みをし、どうにかこうにか著者と会うことができました。

今思えば色んな失礼もあったかと思うのですが、僕の動機に色んな方が協力してくれました。そのままプロの現場に下っ端で入って、学校と現場の両方で映画を学びました。

―監督の行動力がすごいなって思いました…。自分の会いたい人に会いに行くということって中々行動に移せるものではないですから。

僕はその経験がプラスになっていて「会いたい人には絶対に会える」と思ってます。ただ、重要なのは「会ってどうするのか?」だと思います。

握手してほしいわけでもサインが欲しいわけでもないので、会えたその相手と「会えたメリット」みたいなものをお互いに交換できたらいいなと思ってます。そのためには自分の場合は名刺代わりになる映画が必要だったんです。どんなに憧れがある人でも会ったときに自分なりの“名刺”を用意しておくことが大事なように思います。

おわりに

最後まで読んでいただきありがとうございました。

当たり前の日常が、非日常に変わる出来事は誰にでも、そして突然起こるものだということを改めて考えさせられました。それは経験した当事者にしかわからないものがあり、誰にも理解できない孤独を感じるかもしれません。それに対する答えは明示せず、見ている側に考えることを呈示した、本当に素晴らしい作品です。

本当は理解できないものなのに、勝手に理解したつもりでいたかもしれません。けれど、相手ことを考えることはできます。当事者にしか分かり得ないことは、容易に理解はできないけれど、考えることが何か救いに繋がる気がしました。

執筆:(かず)

協力:(かんな)

(上映日)

4/15~ 京都みなみ会館

4/16~ シネ・ヌーヴォ、元町映画館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?